Часть 2: В каких местах сохранились старые финно-угорские названия?

Часть 3: Как финно-угорские языки повлияли на татарский?

Часть 4: Забытые названия в финно-угорских языках и связи с тюркским миром

Часть 4: Какие следы оставили гунны в Поволжье?

Часть 5: Погребальный обряд гуннов и тайны уничтоженного города

Часть 6: Что оставили хазары в донецких степях?

Часть 7: Кочевые и мусульманские захоронения в донецких степях

Часть 8: Специфика кочевых памятников степи

Часть 9: Материалы на Золотаревском городище свидетельствуют о единой торгово-денежной системе, характерной для Волжской Болгарии

Часть 10: «Золотаревское городище было княжеским замком, а столица Буртасского княжества располагалась на Юловском городище»

Часть 11: «Город Ошель единственный раз упоминается в русских летописях под 1220 г. в связи с походом владимиро-суздальского князя Святослава»

Часть 12: «Первоначально строительство белокаменной части мечети в Биляре было отнесено к концу X веку»

Часть 13: «В Елабуге отразились традиции византийской строительной школы, проникшие в Болгарию через Хазарский каганат»

Часть 14: «Наземные жилища, близкие к билярским, известны также по раскопкам Хулаша и Муромского городка»

Часть 15: «В Биляре на глубине обнаружено скопление рыбьей чешуи, а рядом – большое скопление зерен малины»

Часть 16: «Представители высших слоев булгар жили в основном в больших деревянных домах наземного типа»

Часть 17: «В XI–XII вв. значительная часть булгарских селищ занимала края коренных речных террас»

Часть 18: «Булгарская макроагломерация состоит из двух городищ…»

Часть 19: «Есть сведения о мощенных деревом, камнем или кирпичным щебнем дорожках в центральной части Биляра»

Функции ремесленной слободы

Общей тенденцией в развитии поселений было экстенсивное освоение территории вокруг исторического ядра селищ. Исключения составляли селения, ограниченные естественными границами (Кожаевское, VI Алексеевское селища). В сущности, не было и бесконечного расширения площади самого поселения – все зависело от местности, типа застройки и продуктивности эксплуатируемых земельных угодий. Имеющиеся данные позволяют сделать предположения о статусе и характере некоторых поселений, основываясь на специфике их материальной культуры (социальная типология селищ). Открытые торгово-ремесленные поселения представлены I–IV Семеновскими, Измерским и Головкинским селищами.

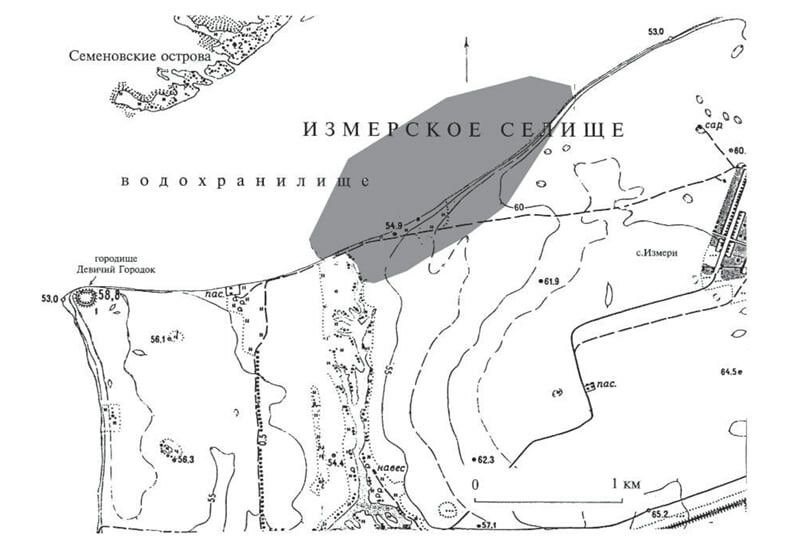

Измерское селище

Источник иллюстрации: «Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)» / Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ

Расположены они поблизости от крупных речных артерий – Камы и Волги, на притоках этих рек или проточных старицах. На этих селищах встречаются многочисленные предметы торговли – весы для малых взвешиваний, металлические гирьки, монеты, монетные слитки, импортные изделия (стеклянные и каменные бусы, торевтика), большое число поделок собственного производства (серийные металлические поясные накладки, пряжки), предметы вооружения. В небольшом числе встречаются сельскохозяйственные орудия. Расцвет этих селищ приходится на вторую половину X – начало XI в., хотя большая часть из них продолжила свое существование вплоть до начала XIII в., потеряв при этом прежние функции. Ремесленные слободы.

Расположение кузниц и жилых зон

Интерпретировать таким образом можно Лаишевское селище (Чакма). Селище расположено на краю надлуговой террасы, поблизости от р. Брыссы и старичного озера. В озеро впадали две небольшие речки, устье которых было заболочено. Эти речки делили территорию селища на три части. В средней части располагались металлургические горны и кузницы. Металлургическое производство тяготело к краю террасы, ближе к воде. Мастерские кузнецов и слесарей входили в состав усадеб и соседствовали с жилыми и хозяйственными постройками.

Часть кузниц, связанных с работой с горячим металлом и ковкой, была вынесена за пределы жилой зоны. На селище в подъемном материале и в раскопах найдены около 50 кг металлургических шлаков (ими были заполнены ямы), крицы, куски руды. Были зафиксированы остатки металлургических и кузнечных горнов (в разрушенном состоянии). В раскопах были выявлены остатки мастерской кузнеца. В подъемном материале и из раскопов происходят готовые изделия: навесные замки, ключи, ножи, гвозди, наконечники стрел, металлические детали конского снаряжения, а также декоративные накладки на него. Кроме того, здесь же обнаружены, полуфабрикаты, заготовки этих изделии и производственный брак.

Предметы торговли

Помимо производимых изделий встречаются предметы торговли: детали весов для мелких взвешиваний, железные гирьки, мелкие обрубленные серебряные слитки. На селище производилась и глиняная традиционная посуда (XIII этнокультурной группы по Т.А. Хлебниковой), продававшаяся и за пределами этого поселения. Датируется расцвет этого поселения как ремесленной слободы XI–XIII вв. Военные поселения. Пока известно только одно такое селище – Остолоповское. На нем в основании культурного слоя встречены детали защитного вооружения (пластины от доспеха), наконечники стрел, дротиков, костяные колчанные петли, обкладки налучий, а также большое число металлических и костяных деталей и украшений конского снаряжения. На этом селище встречены также привозные и импортные изделия: поливная керамика среднеазиатского и иранского производства, а также местной выделки, стеклянные изделия: парфюмерная по суда, украшения (браслеты, бусы), янтарь-сырец и изделия из него, каменные бусы (гешир) и прясла (шифер). Встречены и редкие находки, например, глиняная чернильница. Единичными находками представлены предметы, связанные с сельским хозяйством: серпы, косы.

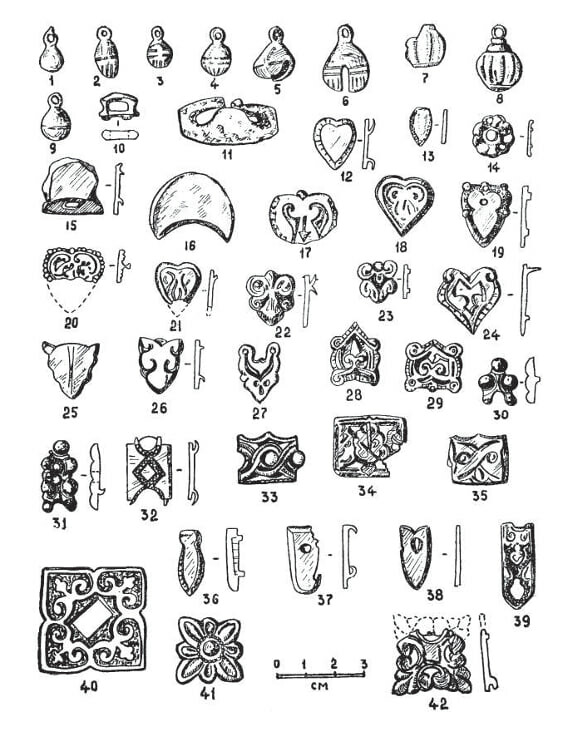

Изделия из цветного металла с I Семеновского селища

Источник иллюстрации: «Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)» / Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ

На селище зафиксированы следы ювелирного производства. Деревни/села имеют свою специфику в зависимости от расположения. Совершенно изолированных поселений не было. Так, Мурзихинское селище, находившееся близ Камы и ее притоков и старичных пойменных озер, специализировалось на обслуживании камской переправы, торговом транзите (в весеннее половодье) и рыболовстве. Здесь встречаются рыболовные грузила и крючки, гарпуны; в хозяйственных ямах в значительном количестве встречается рыбья чешуя и кости. На поселении найдены предметы вооружения: наконечники стрел, копий; бронзовое навершие булавы. Немало здесь и импортных предметов, в том числе стеклянных бус.

Ювелирные изделия

В слое XI в. селища найдена славянская керамика, в подъемном материале – предметы христианского культа. VI Алексеевское селище, расположенное в камской пойме и удаленное от коренного берега, тяготело к Алексеевскому городищу. Здесь встречены привозные предметы (в основном местного, болгарского производства), в том числе поливная посуда, серебряные и золотые ювелирные изделия. Большое число в керамическом комплексе тарной и столовой посуды. Найдены на селище фрагменты топоров, предметы вооружения и конского снаряжения, а также орудия уборки урожая – серпы и косы. Однако деталей пахотных орудий здесь нет. Вероятно, основной специализацией жителей поселка, кроме таможенных и охранных функций на речном пути, было разведение скота и заготовка фуража. Подсобным промыслом было рыболовство. Близ этого селища найден клад (Мокрокурналинский) золотых и серебряных украшений билярского производства.

Расцвет селища приходится на XI – начало XII в. Ремесленным посадом малого города были IV и V Старокуйбышевские селища. Здесь найдены скопления товарных железных криц, следы металлургического и ювелирного производства, серийные изделия из железа, клады медной посуды (котлы, кумганы). На одном из селищ работали гончарные мастерские, выпускавшие на рынок столовую круговую посуду. На IV селище найдены серебряные ювелирные изделия. В XIX в. на месте этих поселений был найден клад серебряных и золотых украшений (Спасский). Не исключено, что даже на протяжении столетия социальный статус поселения мог меняться.

Площадь селища

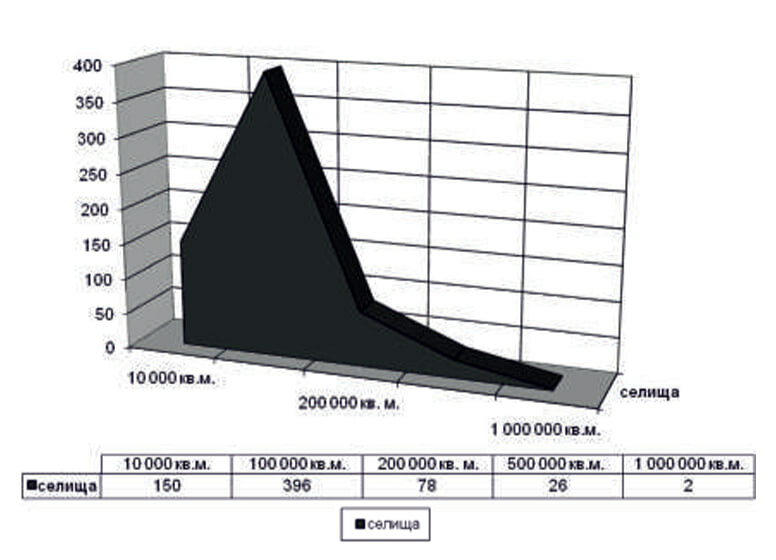

По площади преобладающими среди болгарских селищ являются поселения средних размеров (до 6 га). Существенно реже встречаются очень крупные селища (более 10 га) и совсем небольшие (менее 1 га). Хронологическую эволюцию поселений по этому признаку составить сложно, поскольку многие из селищ существовали на протяжении длительного промежутка времени, а иногда просто «наследовали» территорию пустоши.

Диаграмма - распределение болгарских селищ по площади (по Р.Г. Фахрутдинову)

Источник иллюстрации: «Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)» / Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ

Кроме того, очевидно, что не все селища в данной местности, даже относящиеся к одному хронологическому отрезку, например, к XI–XII вв., функционировали одновременно. Археологическая площадь селища обусловлена рядом причин: 1) естественными границами поселения на местности (напр. излучина реки, овраги, подъем склона коренной террасы и т. п.); 2) особенностями начального этапа формирования поселения (из одной или нескольких моноэтничных или полиэтничных семей или семейных групп); 3) характером дальнейшей эволюции в связи с расположением торговых сухопутных и речных путей, внутренних рынков, расположенных поблизости городов и частных владений и т. п.; 4) экологическими условиями жизнедеятельности и их изменениями вследствие антропогенного воздействия (сведение лесов, истощение почвы и кормовых угодий и т. д.). Селища группируются в кусты (гнезда) и входят в поселенческие агломерации; случаи, когда они абсолютно изолированы, не известны, и даже расположение их в значительном отдалении от других памятников большая редкость.

Варианты агломерации

В целом место селищ в этой системе определяется так: селище – куст памятников – агломерация – микрорегион. В Казанском Поволжье такие крупные микрорегионы локализуются достаточно четко по бассейнам рек, разделяясь водоразделами, а внутри их – притоками и естественными преградами (заболоченными участками и т. п.). В простых агломерациях структура проста: городище – селище/а – посад/ы, 2–3 селища-спутника и сопутствующие им могильники.

По планировке различаются варианты простой агломерации: Первый вариант – это комплексы с радиально-кольцевым расположением селищ и городищ, определяемым центральным городищем, и расположенными вокруг селищами. Как правило, это овражно-мысовые городища первого или третьего типа: Малополянское, Староромашкинское, Сосновское II, Екатеринослободское II и др. Второй вариант – расположенные последовательно (линейно) городище и селище-посад. В основном к этому варианту относятся мысовые городища на речных террасах первого типа: Малотолкишское, Таттюгульбаевское и др. Третий вариант – это одиночные городища с иррегулярной структурой первого и третьего типов: Остолоповское, Изгарское. Они, как правило, не имеют строгой привязки к местности.

Булгарские макроагломерации

Так, городища Остолоповское и Кашан I расположены на мысу коренного берега, Изгарское – на ровной местности, и т. п. Следующий уровень поселенческой агломерации – мезоагломерация. Основу ее составляют 2 городища, 4–7 селищ-посадов и до 4 селищ-спутников. Так можно идентифицировать археологические памятники у с. Ромодан. Макроагломерация состоит из двух городищ, соединенных общим валом и составляющих укрепленный район, и 2–6 селищ, из которых 1/3 составляют селища-спутники. К этому комплексу относятся Войкинские, Маклашеевские, Бураково-кожаевские поселенческие комплексы.

Высшим уровнем организации поселенческой агломерации является макроагломерация. Ее можно определить наличием 2–4 городищ и от 4 до 15 селищ-посадов, а также не менее 5 селищ-спутников. Примером этого комплекса является Билярское городище с округой. Мегаагломерация может не иметь единого центра, а быть территориальной единицей, включающей простые агломерации. Микрорегион, соответствующий мезоуровню природной среды, представляет собой территорию, на которой расположены агломерации разного уровня. Накопление культурного слоя на селищах имеет свои особенности.

Территориальное развитие средневекового сельского поселения шло экстенсивным путем – за счет освоения близ лежавших земель. Даже перестраивающиеся постройки в пределах одной усадьбы (интенсивный участок используемой полезной территории), как правило, меняют свое местоположение на местности. Поэтому при раскопках сельского поселения трудно установить сразу, где находится его начальное ядро, и проследить динамику формирования культурного слоя. При этом ранние отложения могут быть перекрыты отвалами мусора, переработаны, в зависимости от того, насколько долго продолжалась жизнь поселения в целом и насколько активно использовался данный участок исследуемого селища.

Индивидуальный характер культурных отложений

Выбросы бытового мусора или капитальная перестройка построек могут создать ложную картину статистики находок или количественного залегания артефактов в том или ином слое или горизонте. Таким образом, с одной стороны, раскопки селищ дают достаточно узко датированные комплексы, что, безусловно, очень важно в археологических исследованиях. С другой стороны, здесь в большей степени проявляется индивидуальный характер культурных отложений в разных частях археологического памятника и дифференциация находок в массовом материале при весьма ограниченном составе индивидуальных и датирующих находок.

Последний фактор в большинстве случаев делает раскопки селищ делом достаточно трудоемким и с большими затратами времени. Важным показателем при анализе селищ разного типа является характер застройки селищ. Этот вопрос остается слабоизученным, так как, за исключением единичных случаев, нет ни одного полностью раскопанного болгарского селища. Можно предполагать, судя по распространению подъемного материала, однорядную (уличную) и кустовую застройки. Первая более характерна для селищ приречно-овражной группы селищ, вторая – для селищ, расположенных у оврагов и балок. Такая система застройки, насколько сейчас можно судить, также характерна для селищ пойменной группы.

По материалам раскопок было установлено, что наиболее распространенной для селищ была дворовая (усадебная) застройка (Рождественское, Лаишевское, VI Алексеевское селища). Усадьбы были ориентированы в сторону реки или иного водоема (озера, протоки и т. п.). В среднем болгарская сельская усадьба занимала площадь в 324 кв. м (18×18 м) (VI Алексеевское селище). Плотность застройки среднего по размерам селища была различной, но одновременно, скорее всего, могло функционировать не более 40 усадеб, а максимальное число жителей селища было около 250–400 человек.

Продолжение следует

Автор: Фаяз Хузин

Источник: Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов

Фото на анонсе: из открытых источников vk.com (худ. Загир Хакимов)