Альберт Нигамаев: «Мы ищем поселение, давшее основу современным Набережным Челнам»

В настоящее время существуют две основные научные версии возникновения города Набережные Челны, каждая из которых недостаточно обоснованна: одна из них базируется на археологических исследованиях, другая на археографических источниках. Автор показывает серьезные недостатки и изъяны, свойственные той и другой версии и рассматривает их на конкретных примерах, обращаясь к результатам исследований археологов и археографов. При этом, как выяснилось, по проблеме определения времени основания города Набережные Челны не проводились специальные комплексные исследования, которые объединяли бы усилия специалистов-историков разных профилей (археологов, археографов, этнологов, краеведов) и обобщили бы накопленную информацию, рассмотрели и сопоставили все имеющиеся точки зрения.

У нас путают историю Мысовых Челнов с историей Набережных Челнов

Одной из сложнейших проблем, стоящих перед отечественной наукой, является проблема установления времени основания городов, находящихся на территории Российской Федерации. В Европе, где сохранилось масса древних документов, летоисчисление городов ведется от первого упоминания в письменных источниках. Однако эта традиционная для Запада практика является несовершенной для российской действительности, в которой первое упоминание населенных пунктов, как правило, относилось к уже давно существующим городам. По этой причине проблема датировки возникновения большинства российских городов, как правило, требует междисциплинарного подхода с использованием археологических методов. Например, благодаря ему, уже скорректированы даты основания Старой Ладоги и Пскова (им оказалось более 1200 лет), в ближайшее время могут быть пересмотрены возраста Брянска и Чердыни. Однако масса населенных пунктов в Российской Федерации на сегодняшний день так и не подобралась к установлению научно обоснованных дат своего возникновения. Среди них один из крупнейших городов Татарстана – Набережные Челны. Определение его возраста не простая задача, требующая серьезных усилий всего научного сообщества республики.

Фото: © «Татар-информ» (архив)

В челнинском краеведении сложилась традиция смешивать историю Набережных Челнов (Бережной слободы), с историей села Мысовые Челны (Челнинского починка). В данной статье проведена четкая грань между возникновением и развитием этих двух населенных пунктов. Как известно в 1626 году, группа елабужских крестьян переселились в Мысовые Челны, и только спустя какое-то время, была основана Бережная слобода. Челнинский краевед Василий Лапочкин в газетной публикации утверждал, что д. Бережная основана в 1628 году, но, к сожалению, не назвал источник информации, эту дату не удалось подтвердить или опровергнуть историку Владимиру Ермакову, но он отнесся к этому сообщению с должным вниманием; археологи Евгений Казаков и Наиль Набиуллин в совместной статье, указали на то, что Бережная слобода основана в 1630 году, но так же не дали ссылку на источник; эта же дата – «1630 год» и так же без ссылки на источник перешла в другую работу одного из этих авторов. Таким образом, на сегодняшний день нет достоверной информации о времени возникновения Набережных Челнов, но можно с уверенностью утверждать, что это произошло после 1626 года, а к 1647 году Бережная была уже достаточно крупной деревней.

В 1930 году селу Набережные Челны был присвоен статус города. Во второй половине ХХ века город начал свое стремительное развитие, в результате которого поглотил близлежащие села и деревни:

- в 1959 г. село Красные Челны (бывшие Мысовые Челны),

- в 1984 г. село Орловку,

- в 1984 г. деревню Мироновка,

- в 1984 г. деревню Сидоровка,

- после 2005 г. село Боровецкое.

Таким образом, очевидно, что Мысовые Челны и Набережные Челны – это два разных населенных пункта существовавших не зависимо друг от друга на протяжении XVII-ХХ веков. На сегодняшний день не существует научных работ, которые обосновали бы преемственность Набережных Челнов, зародившихся на территории современного поселка ГЭС в XVII веке с Мысовыми Челнами, которые располагались на территориях нынешних поселка ЗЯБ и Элеваторной (Мысовой) горы.

Две научные даты основания Мысовых Челнов

Мысовые Челны имеют более древнюю, по сравнению с вышеперечисленными населенными пунктами историю с двумя научно обоснованными датами своего возникновения: археологической и археографической. Согласно первой – торгово-ремесленное поселение на Мысовой горе существовало в XII-XVI веках. Согласно второй – группа крестьян дворцового села Елабуга в 1626 году переселилась на левый берег Камы и «основала» село Мысовые Челны.

Первая дата по мере проведения археологических раскопок в 1992-2008 годах и анализа накопленной информации уточнялась. На сегодняшний день ученые-археологи пришли к выводу, что открытое Евгением Казаковым в 1992 году Усть-Челнинское селище, находящееся на левом берегу Челнинки в поселке ЗЯБ и Яр-Чаллынское городище обнаруженное Фаязом Хузиным, Альбертом Нигамаевым и Альфией Багавиевой в 1997 году на Элеваторной горе – существовали в одно и то же время и вероятнее всего представляют из себя единых археологический комплекс. Археологам удалось проследить непрерывное существование булгаро-татарского поселения в булгарский, золотоордынский и ханский периоды на территории, которая в будущем будет занята русскими дворцовыми крестьянами. Однако говорить о том, что Мысовые Челны были основаны в XII веке преждевременно. Археологам не удалось обнаружить сильно-выраженные культурные слои, говорящие о преемственности старого татарского и нового русского поселений. Впрочем, археологические раскопки на этих территориях требуют продолжения.

Вторая дата основывается на отписке уфимского воеводы Пожарского на имя царя Михаила Федоровича, которая была составлена на рубеже 1643-1644 годов. Из документа видно, что у русских крестьян, поселившихся в Мысовых Челнах, возник конфликт с местным населением из-за челнинской земли: «Уфимского и Казанского уездов чуваша и черемиса мечут свои старые распашные земли и всякие угодья и селятца на них, на челнинской отводной земле и Челнинского починка крестьянам чинят обиды многие…». Ясачными чувашами, к востоку от Казани называли предков нынешних казанских татар, которые занимались земледелием и выплачивали ясак, а черемисами – предков нынешних марийцев.

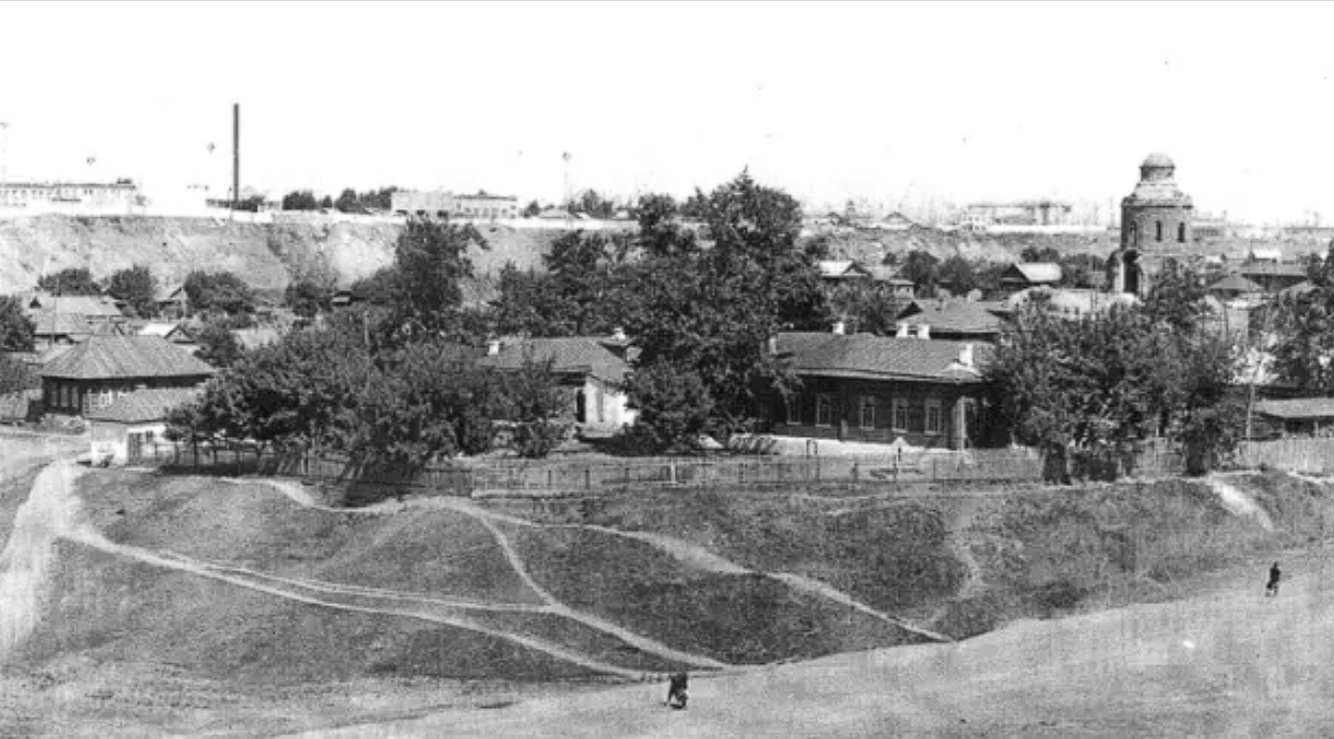

Село Мысовые Челны. Из открытых источников: ok.ru

Получается, что до прихода дворцовых крестьян на этих землях проживало ясачное население, которое вынуждено было покинуть эту территорию, а затем предприняло попытку вернуть «свои старые распашные земли». Что бы разобраться в конфликтной ситуации Пожарскому пришлось разыскать «прежнего челнинского слободчика» Федора Попова и тот предъявил ему документ 1626 года, скрепленный печатью воеводы Волынского, согласно которого елабужским крестьянам, по их просьбе, разрешалось поселиться «на дву речках – на Челне и на Мелекесе». Поскольку переселившиеся в Челны крестьяне являлись дворцовыми, т.е. находящимися в собственности царя, то и занятая ими земля автоматически стали личным царским уделом, что, безусловно, снизило и без того призрачные шансы татар и марийцев вернуть свои старые угодья. Однако, то, что Пожарскому пришлось разыскивать прежнего «слободчика», говорит об отсутствии в Уфимской приказной избе документов на отвод этой земли, что в свою очередь свидетельствует, о том, что она, вероятно, была занята в обход сложившейся на тот момент практике, которая предполагала обязательное приглашение «старожилов» из числа коренного населения. Например, именно таким образом, с выяснением, чья эта земля «поместная ли татарская, или ясачная чувашская и ныне с кем спору в той пустоши нет ли», в 1619 году была отмежевана земля для Троицкого монастыря рядом с татарской на тот момент деревней Танайка. В Челнах же, судя по всему, власти не церемонились с местным населением и потворствовали самозахвату земли елабужскими крестьянами. К сожалению, отписка Пожарского составлена на показаниях только одной стороны, а дворцовые крестьяне, естественно, использовали выгодную для себя аргументацию и утверждали, что земля была якобы ничейная и по этой причине используемый ими термин «дикое поле» попал в документ Пожарского. Понятие «дикое поле» имело в указанный период два значения «невозделанная, необработанная земля, целина» и «свободная, незанятая земля». Судя по содержанию отписки на самом деле это было не так, но показания представителей татарского и марийского населения, пытавшихся вернуть свои земли, в документ не попали, поэтому подробности этого конфликта нам не известны.

Несмотря на то, что челнинская земля являлась для татар и марийцев «старой распашной землей», Владимир Ермаков в этом вопросе отстаивал иную точку зрения и утверждал, что дворцовые крестьяне переселились на незанятую землю, на которой якобы они основали новый населенный пункт. Он обосновывал это мнение тем, что «о прежних поселениях, возможно существовавших на месте Набережных Челнов, документы не упоминают» и далее делал спорный, с моей точки зрения вывод, что «крупных поселений (древнего города или крепости) здесь не было». Но в том-то и проблема, что документов по указанному периоду в России сохранилось очень мало и то, что до наших дней дошла отписка Пожарского 1643-1644 годов – это огромная удача. Однако специфика подобных спорных документов о земле заключается в том, что в них разбирались споры о пахотных землях, а не о местах проживания, а потому вопрос о «прежних поселениях» в документе не затрагивался. Впрочем, судя по формулировке Владимира Ермакова, он все же допускал, что некрупное поселение все-таки могло здесь ранее находиться. Для этой осторожности в его словах были основания и это не только разгоревшийся в первой половине XVII века конфликт между коренными и пришлыми крестьянами. Дело в том, что краевед Руф Игнатьев в XIX веке описал т.н. «Ногайское городище». Из информации собранной этим любителем истории видно, что даже спустя 250 лет после переселения на челнинскую землю в сознании местных русских крестьян останки городища, находящиеся на Мысовой горе, являлись «ногайским валом», т.е. сооружением, которое по их представлениям, появилось еще до переселения их предков на эту землю. Таким образом, спор из-за челнинской земли, который разбирался в Уфимской приказной избе в 1643-1644 годах, вероятно, является ключом для понимания преемственности прежнего татарского и нового русского поселений и требует тщательного изучения.

Науке еще предстоит установить дату основания Набережных Челнов

Как видно и археологическая и археографическая даты возникновения Мысовых Челнов имеют свои слабые места. По этой причине научная дискуссия о дате возникновения Набережных Челнов не прекращается с 1990-х годов, и выработать единого мнения о дате возникновения города не удалось. В 1997 году городские власти признали проблему датировки Набережных Челнов требующей пересмотра и приняли решение демонтировать располагавшуюся при въезде в город металлическую конструкцию с изображением даты «1626 год». В 2008 году городской совет признал, что дата основания города с научной точки зрения остается нерешенной и постановил продолжить начатые в 1997 году археологические исследования с финансированием из городского бюджета. Однако широкомасштабных археологических раскопок за этим не последовало.

Нерешенность проблемы привела к тому, что в краеведческой и научной литературе, в зависимости от предпочтений автора, за дату основания Мысовых Челнов продолжают брать либо археологическую, либо археографическую дату, перенося ее на город Набережные Челны, в то время как преемственность этих двух населенных пунктов научно не обоснована. Решить проблему их преемственности, которая лежит в историко-юридической плоскости, будет не просто, учитывая, что после придания Набережным Челнам статуса города, Мысовые Челны продолжили свое существование в качестве волостного центра и являлись единоличным носителем своей многовековой истории еще на протяжении нескольких десятилетий вплоть до своей ликвидации в 1959 году.

Источник: culture.ru

Таким образом, проблема датировки возникновения города Набережные Челны остается абсолютно не исследованной. До сих пор не проведены специальные комплексные исследования, которые позволили бы обобщить накопленную археологами, археографами, этнологами и краеведами информацию с тем, чтобы сопоставить все имеющиеся точки зрения. Это необходимо потому, что установление даты возникновения города – это сложный процесс. И несмотря на то, что он не имеет четкой регламентации, в академической науке сложились неписанные правила решения подобных проблем. Они требует прохождения определенных процедур, среди которых важнейшим является проведение научных конференций, посвященных проблеме датировки основания города. По их результатам обычно проводится итоговая научная конференция, на которой с учетом различных мнений делается соответствующее авторитетное заключение. Для того, чтобы избежать предвзятого отношения и исключить не объективность в установлении даты возникновения города, подобные конференции проводятся с международным участием.

Среди множества задач, которые надо будет решить в этой связи, на мой взгляд, первостепенными являются необходимость доказательства или опровержения:

- наличия исторической или юридической преемственности села Красные Челны и города Набережные Челны,

- наличия преемственности Яр-Чаллинского городища и Усть-Челнинского селища XII-XVI веков с дворцовым селом Мысовые Челны XVII века.

Автор: Ленар Мифтахов,

научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и не является позицией редакции