Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эпидемия чумы середины 14 века, которая охватила всю Европу, Россию и Золотую Орду, была действительно страшным явлением. Наверное, нашего региона эта эпидемия тоже коснулась.

Но в этот период Казань только-только возвращается с берегов Казанки, из Высокогорского района - из того места, где сейчас есть музей-заповедник «Иске Казан». Вероятно, в этот период вообще большого населения в Казани не было. Поэтому говорить о том, что в середине 14 века чума унесла большое количество жителей Казани, мы не можем, таких источников нет. Но в тот период это действительно была одна из самых страшных эпидемий, в результате которой по разным подсчетам скончалось от трети до половины населения Европы.

К сожалению, эпидемия чумы в нашем регионе подробно задокументирована не была, поэтому точных достоверных данных о количестве жителей мы все-таки привести не можем, есть лишь более-менее обоснованные предположения. Дело в том, что эта эпидемия была не только в нашем регионе и не только в России, но и в Европе, где до этого были еще крупные эпидемии, но не таких больших масштабов.

Эта болезнь (чума) была занесена в Казань в июле 1654 года. К этому времени она уже была распространена в Москве, где считали, что отдаленные города еще более-менее защищены. В архивах нет сведений о конкретных лицах, связанных с этой болезнью. Известны имена некоторых воевод, которые занимались борьбой с эпидемией и старались как-то минимизировать ее последствия в Казани.

Чума имела очень большую заражаемость. В период с конца 1654 года по начало 1655 года, считается, что в Казани и в Казанском уезде скончалось 48 тысяч человек. Эти данные приводятся в службе, составленной в Седмиозерском монастыре, а также передаются из уст в уста и являются неподтвержденными. Позже Пенегин написал в своем путеводителе о том, что это количество погибших только в Казани, но мы с этой цифрой согласиться не можем. По переписной книге Семёна Волынского 1646 года (буквально за 10 лет до этого) мы знаем, что население Казани составляло в этот период составляло около 20-22 тысяч человек. За одно десятилетие оно не могло удвоиться и полностью вымереть из-за чумы.

Монахине было видение о спасении Казани от чумы

Далее начинаются поиски средства по борьбе с чумой. Здесь большую роль играло религиозное мировоззрение людей того времени. Поэтому первой реакцией населения было решение предпринимать какие-то действия именно в духовной сфере, чтобы найти покровительство Бога для защиты от таких страшных явлений.

Сообщается, что какой-то московский житель предлагает воеводе Салтыкову принести в Казань из Седмиезерной Богородицкой пустыни образ Смоленской иконы Божьей Матери. Туда он был принесён из Великого Устюга основателем пустыни Евфимием еще в 1640-е годы, но уже начал прославляться. Смоленская икона Божьей Матери была к тому времени уже очень известной и почитаемой, поэтому было сочтено необходимым обратиться именно к этому действию. А казанская икона Божьей Матери к этому времени уже воспринималась именно как защитница российского воинства, то есть защищает какую-то другую духовную область.

Чума пришла в Казань из-за темных облаков над Кремлем

Также в службе сообщается о том, что одной из монахинь было видение о том, что необходимо принести именно этот список иконы из одной из Седмиозерной Богородицкой пустыни. Таким образом, 24 июня 1655 года была отслужена литургия и принесена икона из монастыря. Крестный ход сначала совершается вокруг Кремля. При этом описывается, что жители Казани связывали возникновение этой эпидемии и ее усиление с темной облачностью, которая висела над городом. Но как только они совершили крёстный ход вокруг Кремля, небо прояснилось, а лучи солнца начали разгонять эту болезнь.

Источник: tatmitropolia.ru

После этого люди обрадовались и решили совершить крестный ход вокруг всей Казани. Место, где начался и был завершен этот крестный ход, было потом отмечено обетованной часовней. Такая практика была распространена в 15-17 веках: для того, чтобы показать свое рвение Господу и попросить выполнения молитвы, за один день ставили церковь или часовню. Таким образом, на этом месте была поставлена обетная часовня, а позднее на её месте был поставлен Кизический монастырь.

После совершения крёстного хода эпидемия начала отступать. После этого, в силу каких-то представлений церковных епархов, которые считали, что нельзя икону долго держать в одном месте, икону было решено унести. Потом эпидемия чумы снова возобновляется, но уже не такая сильная, потому что икону после этого опять в город приносят. Это же повторяется в 1656 году, но к октябрю скончался уже и следующий после Салтыкова воевода Хованский, и более 300 казанцев. Имена этих 300 человек известны, исходя из чего мы делаем вывод – это не низы городского общества, а привилегированные представители общества.

Эпидемию чумы остановили татарские волшебники

Нужно сказать, что у казанских татар существует своя версия, почему эпидемия чумы прекратилась. Очень вскользь, но без конкретики её упоминает и Пенегин. Он говорит о том, что люди пытались обратиться к татарским волшебникам, как он их называет, но это не принесло никаких результатов. Сами же татары считают, что эпидемию чумы прекратили совершенные жертвоприношения козами - так появляется козья слобода.

Козья слобода совершенно не характерна для расселения татар в тот период. Поскольку прекрасно известно, что татары жили именно в Старо-Татарской слободе. Но в этот период, вероятно, они тоже были вынуждены покинуть свое место из-за распространения эпидемии чумы в основной части города. Не случайно крёстный ход начался именно за Казанкой - люди там спасались. Соответственно, и татарские, и русские жители были соседями в этом горе.

Татары совершили жертвоприношение козами, и, соответственно, сочли, что именно это привело к окончанию эпидемии. Это очень глухие и передающиеся устно сведения. Избавление от чумы не было одномоментным, но день первого крестного хода все равно отмечался на протяжении почти трех веков. Вплоть до 1917 года ежегодно 26 июня по старому стилю совершался крёстный ход с тем же чудотворным списком Смоленской иконы Божьей Матери от Кизического монастыря. В основном, конечно же, совершался он вокруг Кремля, вокруг города уже не ходили, есть даже несколько фотографий начала 20 века.

Но на этом эпидемии чумы не закончились, в 18 веке известно еще два крупных периода. Эти эпидемии длятся не один год, потому что заболеваемость шла волнами, и иногда вторая волна бывала намного сильнее, чем первая.

К борьбе с эпидемией чумы привлекались заключенные

Следующая чумная эпидемия была в 1737-1739 году. В этот период губернатором Волынский, но сведений об организации работ по борьбе с чумой не сохранилось. Это очень сложный период, во время которого в Казанской губернии строится вторая Закамская засечная черта, начинается работа Yовокрещёнской конторы, усиливается процесс христианизации. Незадолго до этого в 1734 году в Казань приезжал Михаил Пестриков, который описывал город, и зафиксирован его облик перед этой эпидемией чумы.

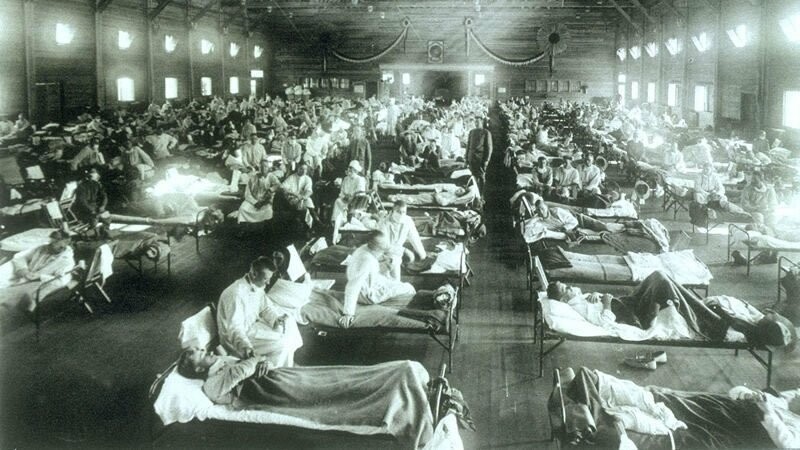

К середине XVIII века, вероятно, все-таки население незначительно увеличилось. Во второй половине XVIII века состав городских жителей был в районе 40 тысяч. Это также связано с влиянием эпидемии чумы 1771 года. В Москве это была просто катастрофа, когда дело дошло до чумного бунта и убийства архиепископа, очень активные действия Орлова по подавлению бунта. Тогда для борьбы с эпидемией была использована одна из мер, которая ранее применялась и в средневековых городах. Для выполнения таких тяжелых работ использовался труд заключенных с дальнейшим правом облегчения наказания или даже освобождения. То есть были те, кто готов идти на опасность заразиться и так далее, ради возвращения в общество и избавления от социального статуса отверженного. Причем это касалось не только мужского населения, но и женщин, которые становились сестрами милосердия.

Если было подозрение, что на корабле есть оспа – его сжигали

По московским событиям очень много сведений, но по казанским очень мало. Скорее всего, они были в какой-то степени замещены случившимися позже страшными, пожарами, завоеванием Казани пугачевскими войсками и так далее. Поэтому сведений по чуме 1771 года у нас не так много, но мы знаем, что Казань она затронула не в таких масштабах, как в Москве. Это была последняя эпидемия чумы в России. Но в этот период начинает развиваться эпидемия инфлюенсы, как ее описали в 19 веке. Это был какой-то вид гриппа или простуды, который не уходил вплоть до 1812 года. Всё это развивается на фоне оспы.

Параллельно с этим идет эпидемия оспы. К середине 18 века это была уже настолько серьезная мировая проблема, что в это время люди научились устраивать локдауны. Если корабль пришвартовался в какой-либо порт и становилось известно, что есть хоть какой-то источник заражения, корабль сжигали, несмотря на ценность содержимого, товаров и т.д.

Казанский лекарь сам перевел и издал книгу о прививании от оспы

Как бороться с эпидемиями? Люди активно перепечатывали очень много восточных изданий, искали способы. В Казани, конечно, тоже хорошо знали, об инициативе Екатерины II во 2-ой половине XVIII века, когда она демонстративно привилась от Оспы и дальше это уже сильно популяризировалось. И в военном госпитале в Казани лекарь Волков перевел на татарский язык книгу об оспопрививании, издал на свои средства и пожертвовал её для бесплатной раздачи.

Сегодня её можно увидеть в отделе рукописей и редких книг. В ней даже есть зарисовки Волкова о том, что происходит с рукой после совершения прививки.

Источник: farm.tatarstan.ru

На этом этот процесс оспопрививания не был завершен и коллективный иммунитет к оспе не возник в начале 19 века, после чего эта обязанность перешла к университету. Прививку старались провести уже с раннего возраста, чтобы как можно скорее у ребенка возник иммунитет к этому заболеванию. Расчет был на то, что все новые и новые поколения будут привиты, и, как следствие, эта эпидемия будет сходить на нет. Это был очень длительный процесс, потому что многие народы не очень положительно к этому относились, приходилось их как-то убеждать.

Коллективный иммунитет так и не возник в полной мере, но борьба за него продолжалась. К этой задаче обязательно привлекались студенты, к тому времени в работе по борьбе с эпидемиями они были уже привычны.

Бороться с эпидемией тифа в Казани было поручено Карлу Фуксу

До 1812 года была распространена какая-то простудная инфлюенция. Во время Отечественной войны 12-го года было очень много людей, спешно бежавших из Москвы и из других городов, в том числе в Казань и Нижний Новгород. Поскольку бежали они спешно и не брали с собой необходимых средств гигиены, спасали имущество, то в дороге люди начинали заболевать. Появились вспышки различных болезней, в том числе тифа. К этому всему добавились военнопленные - люди не обихоженные, вследствие чего стали распространяться гнилостные горячки, инфекционные заболевания, малоизвестные в то время.

Ситуация была довольно тяжелая, в результате чего Министерство народного просвещения дало поручение профессору Фуксу, который был не только этнографом, историком, нумизматом и писателем, главная его профессиональная принадлежность – это медик. Он должен был организовывать борьбу с тифом. С этого времени он прославился как врач-практик, Фукс действительно постарался организовать изоляцию тифозных больных, определить для них какие-то способы лечения, что было довольно успешно.

Эпидемия тифа продолжалась два года, так как население постоянно перемещалось. Потому что Москва долго восстанавливалась, потом московское население постепенно возвращалось.

В городе была большая проблема с водой – люди брали воду из Булака и даже Черного озера

Но почему у нас так распространялись эпидемии? Это было связано с тем, что город представлял из себя очень низкий и затопляемый огромный посад под этими холмами - Круглевским, Воскресенским, Федоровским. Там селилась прежде всего городская голытьба, которым еле-еле хватало денег на пропитание и выживание. Соответственно, ни о какой санитарии или гигиене речи не шло.

На фоне всего этого стояла еще и страшная ситуация с водой - проблема с водоснабжением была ужасающая. Население продолжало брать воду из давно уже грязных источников – это Булак, но воду брали даже из Черного озера. Волга располагалась слишком далеко, но даже из Казанки брать воду и поднимать наверх себе могли позволить только богатые люди. Этот фактор в первую очередь сказался именно на распространении холеры.

Во время эпидемии холеры была просто страшная смертность. В самом городе всегда смертность превышала рождаемость. Увеличение населения Казани обеспечивалось только за счет того, что в губернии было все хорошо. За счет уездов Казань пополняла ряды быстро убывающих городских жителей.

Немецкие профессора Казанского университета не пережили казанских эпидемий

В 1814 году на улице Воскресенской напротив университета появляется клиника. А после приезда в Казань в 1936 году Николая I, в 1840 году была поставлена уже большая клиника, по площади почти равнявшаяся главному корпусу университета. Многие из немецких профессоров, приехавших в Казань после основания университета, не пережили эпидемию холеры 1830 года. Но она, конечно, была не единственная, они происходили чаще одного раза в десятилетие: 1847-1848, 1853-1854, 1857 годы. Если в 1847 году смертность была еще более или менее, то в 1848 году она достигла ужасающих масштабов.

Эпидемия холеры 1830 года была очень страшной. Считается, что именно в этот период население с ней впервые познакомилось в таком масштабе. До этого холеру либо не различали, либо она так не распространялась. Казанцы всегда были привычны к тому, что нужно защищаться от народов, прибывающих по волге или на караванах с юга. На них распространялись какие-то карантинные меры, уже была санитарная полицейская служба или её зачатки.

Но тут удар был нанесён с другой стороны. Никто не предполагал, что эта угроза может прийти с Нижегородской стороны.

Первым, кто испытал на себе эпидемию в Казани, был калачник из Бакалды. Он упал на Вознесенской улице и был отвезён через весь город в больницу в Адмиралтейской слободе. Таким образом, этот единственный источник заражения приводит к очень быстрому заболеванию.

В ответ на возникшую панику, губернатор Жеванов предпринимает очень противоречивые действия. Ни с того ни с сего 12 сентября он разместил объявление о том, что все хорошо, а город находится в благополучном состоянии. Как следствие, народ стал снова выходить, произошел скачок заражаемости, и уже на следующий день люди начали падать на улицах. Уже 13-го сентября губернатор был вынужден распорядиться о закрытии всех присутствующих мест, учебных заведений и так далее. К концу сентября в городе на средства купцов успели открыть несколько больниц, и они уже были переполнены холерными людьми.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бесконтактная торговля против холеры

Поскольку город продолжает жить, а людям необходимо было как-то кормиться, появился новый способ торговли. Приезжают жители соседних деревень, но обмена из рук в руки не происходило. Они считали, что телесный контакт является главным фактором заболеваемости. Возможно, они потом эти деньги как-то окуривали или ещё какими-то методами пытались обработать.

Врачи, конечно же, пытались кого-то лечить по аналогии борьбы с чумой или с оспой. Но при этом было ещё и упование на чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери. Когда эпидемия начала останавливаться и были все-таки приняты достаточные меры, естественно, на границе губерний были установлены полицейские кордоны. Также полицейские были вынуждены по службе обходить дома, выявлять больных и сообщать об этом. А этих больных должны были перевозить в больницу.

В главном корпусе Казанского университета расположилась лечебница для профессоров

Карантин также имел важные последствия для русской и мировой литературы. Потому что именно в эту осень застрявший в своем имении в Болдино Александр Сергеевич Пушкин создает более 30 великих произведений.

Конечно же, величайшим подвигом являются действия Николая Ивановича Лобачевского. Поскольку он был человеком просвещенным, вместе с Карлом Фуксом и другими врачами очень оперативно среагировал, сразу же сделал жесткие распоряжения. Считается, что только лишь услышав о том, что начинает распространяться эпидемия, стал заготавливать запасы и буквально заблокировал университет. То есть, университет был полностью лишён контактов с внешним миром, но при этом являлся лечебницей для случайно заболевших профессоров. В главном корпусе университета расположилась лечебница именно для профессоров.

Также был создан противохолерный комитет, а город был разделен на участки, курируемые университетскими профессорами: профессор Никольский в Адмиралтейской Слободе, Дунаев в Старо-Татарской Слободе, профессор Рыбушкин работал в Адмиралтейском госпитале, при том, что он не врач, и т.д. Студенты-медики тоже дежурили в холерных бараках в качестве медперсонала. Их не заставляли это делать, им давали выбор: либо изоляция внутри университета, либо помощь в холерных бараках. По этому же принципу и дальше происходила борьба со следующими эпидемиями холеры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 1940-ому году все масштабные эпидемии были прекращены

Университетские профессора старались понять, как происходит распространение этих болезней. Неслучайно еще в 19 веке в Казани появляется бактериологический институт. В 1909 году также случается серьезная эпидемия тифа, но она не имела таких масштабов распространения. Но уже в 1920-21 годы во время голода и холода, в ходе гражданской войны и политики военного коммунизма, одновременно произошло распространение и холеры, и тифа – они были ужасающи по своему масштабу.

В июне 1920 года это все начинается. В только образованной Татарской Автономной Советской Социалистической Республике на конец июня были намечены торжества, но как раз в этот период начинается рост заболеваемости. Снова также, как это было за 90 лет до этого, люди падают на улицах, их свозят и так далее. Но тут уже была совершенно другая система организации. Несмотря на то, что была довольно высокая смертность, были такие серьезные меры по борьбе с этой эпидемией.

К 40-му году такими усилиями системы бесплатной медицинской помощи все масштабные эпидемии были прекращены. Большую роль здесь играла санитарно-гигиеническая служба, выпускавшая огромное количество плакатов.

Кроме холеры, тифа и т.д., были еще такие серьезные болезни как сифилис. Туберкулез не воспринимался как какая-то спорадическая эпидемия, поскольку, к сожалению, это была постоянная ситуация.

Ну и, конечно же, увеличивалось количество санитарных врачей, таким образом, основные болезни у нас прекратились, снизилась заболеваемость с цепным тифом. Дольше боролись с трахомой. Это была тоже очень серьезная болезнь, приводившая к слепоте, и очень распространенная на фоне несоблюдения и отсутствия гигиенических норм. Как следствие появился огромный трахоматозный институт, выпускались различные медицинские плакаты, в том числе на других языках малых народов. на марийских, на других языках.