Он родился в татарской семье в подмосковном городе Орехово-Зуево. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический институт), переводческий факультет.

Много лет в качестве журналиста работал в Италии. Среди его книг - «Gli Italiani in Russia» («Итальянцы в России»), «I Drutskoj in Italia» (в русском переводе – «Закревские и Друцкие-Соколинские в Италии») - соавтор, первый сборник выступлений Папы Иоанна-Павла II на русском языке «Мысли о земном» - составитель. Он автор книги «Морозовы: предприниматели и благотворители», а также один из авторов двух изданий книги «Татары Подмосковья», составитель книги «Красный Остров и его история», не говоря уже о сотнях статей в российской прессе, в том числе татарской, и в итальянской. Член Союза журналистов РФ, Союза краеведов РФ, татарских общин Москвы и Подмосковья, а также Морозовского клуба в Орехово-Зуеве. Подробнее о нашем герое в материале Сюмбель Таишевой для «Миллиард.Татар».

Фото: из открытых источников vk.com

От Сомали до Италии

Действительно, я окончил факультет переводчиков Иняза, отделение итальянского языка. Поэтому вся последующая карьера была связана с Италией и итальянским языком. Ещё студентом я начал работать переводчиком при итальянских корреспондентах, аккредитованных в Москве. Это дало мне неоценимый журналистский опыт. Затем, накануне Карибского кризиса, нас, переводчиков, призвали в армию, и меня направили на курсы, где преподавали основы военного дела иностранным студентам, в частности, сомалийцам. А Республика Сомали, как бывшая итальянская колония, использовала этот язык, и даже младший сержантский состав, не говоря уже об офицерах, говорил по-итальянски. Я попал на курсы в Алма-Ату, где познакомился со своей будущей женой Татьяной, а оттуда меня через Москву командировали в Африку. Там у нас родилась дочь Ева («Хава» для моих родных), преподающая теперь английский язык. В Сомали я проработал два года. А после возвращения попросил увольнения с военной службы.

В 1966 году поступил работать в Агентство печати Новости. Начал редактором, а через 25 лет закончил в должности Главного редактора по странам Европы. Во время работы в АПН дважды был командирован в Италию, где работал корреспондентом и заведующим бюро Агентства в Риме. Был избран вице-президентом Ассоциации иностранной прессы в Италии. Естественно, всё это дало большой журналистский опыт. За многочисленные публикации по разносторонним советско-итальянским отношениям я был принят в Союз журналистов СССР. А за популяризацию и освещение Московской Олимпиады-1980 был награждён Орденом Дружбы народов.

В 1991 году, когда произошли известные августовские события, во главе Агентства оказались люди совсем иного профессионального уровня, а потому я отказался от предложения дальнейшего сотрудничества.

В это время в Москву приехала моя хорошая знакомая, профессор Болонского университета Айза Пессина Лонго, с которой мы впервые встретились в Болонье на презентации моей книги об «Итальянцах в России». Она и предложила мне преподавать в качестве профессора Болонского университета в Высшей школе переводчиков, явившейся одним из университетских факультетов. Я не мог не согласиться, потому что наступил переломный 1992 год. Мы вместе с женой и дочерью, которой также было предложено преподавать на другом факультете с английским языком, отправились в уже хорошо знакомую нам Италию. Я проработал там более четырёх лет и вернулся в Москву – «туган якларга». Ведь ностальгия после нескольких лет пребывания в любом, даже самом красивом месте, начинает потихоньку овладевать тобою, и хочется оказаться дома.

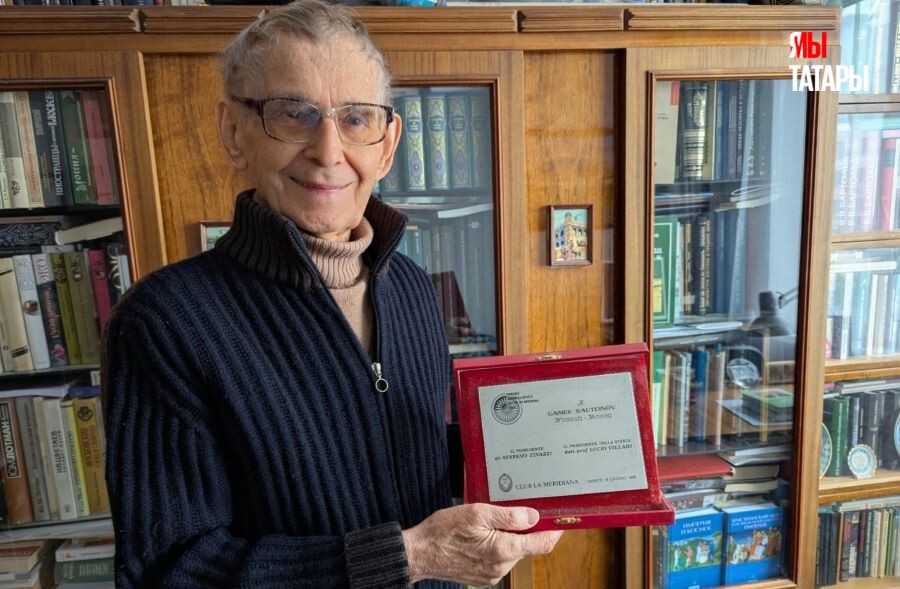

Фото: © «Миллиард.Татар»

Итальянский Шурале

В Италии у меня было много друзей. Один из них, Отторино Бартолини, был президентом местного общества Национальной ассоциации итальянских партизан. Он занимался расследованием боевых дел итальянских патриотов в годы Второй мировой войны, выявлял всё новых участников войны, следил за состояние могил погибших. В Италии осталось много могил с надписью «soldato sovietico ignoto» – «неизвестный советский солдат». Кое-что нам удалось раскрыть и установить имена. Наша дружба продолжалась с ним вплоть до его смерти. Он очень полюбил Татарстан и собирался приехать в Казань. Мы подготовили программу и связались с музеем Габдуллы Тукая, в котором работает моя хорошая знакомая Лена Тябина. Я перевёл на итальянский язык некоторые стихи великого Тукая и его бессмертного «Шурале», а по его мотивам был поставлен спектакль в городе Форли, близ Болоньи. Как это произошло? Мой друг Бартолини занимался также исследованием итальянского фольклора. Однажды он спросил меня, могу ли я посоветовать что-то из татарского фольклора. И я перевёл «Шурале», правда, в прозе, на итальянский язык. Самое интересное, что эта публикация привлекла внимание учащихся одной из местных школ, и они сделали на основе этого перевода мюзикл. Так появился «итальянский» Шурале. А мой итальянский друг описал своё виртуальное путешествие в Казань и в Татарстан, которое было опубликовано в газете «Татарский мир».

Русские концерты в Венеции

На нашем факультете студенты изучали различные языки – английский, французский, немецкий, испанский и русский. К окончанию каждого учебного года мы с ними готовили театральные постановки на разных языках. Городские власти предоставили нам сцену главного театра, на которой каждая языковая группа представляла своё творчество. И когда итальянские студенты, изучавшие русский язык, попросили меня подсказать им, что поставить, для начала я предложил пьесу «Недоросль» Дениса Фонвизина. Затем последовали спектакли по мотивам рассказов Антона Чехова. В один прекрасный день у студентов появилось желание сделать музыкальную постановку. «Русская музыка нам очень нравится», – сказали они мне. Я им дал послушать разных певцов и записи русских народных песен. Они выбрали народную музыку. Среди них оказалось пятеро гитаристов. Мы долго репетировали, а на заключительный спектакль в театре решили поставить музыкальную сцену, которую хорошо приняли зрители. К тому времени меня назначили главным режиссёром этого студенческого театра.

После спектакля ко мне подошёл один представительный синьор и сказал, что ему очень понравилось выступление наших студентов, и он предложил выступить нам в Венеции, во время знаменитого карнавала. Студенты приняли это предложение на «ура», поскольку далеко не все из них бывали в Венеции. Мне позвонили из оргкомитета и спросили, сколько тонн реквизита мы привезём. Но весь наш реквизит состоял из гитар и русских шалей и других одеяний наших жён. Студентки облачились в русские наряды и так в них и выступили. Мы дали три концерта, один из которых – на главной площади Венеции Сан Марко. С этой программой нам предложили совершить тур по всей Италии, но к тому времени начались каникулы, а у меня наступило время отъезда в Москву. Помимо театра, к огромному удовольствию студентов мы создали две футбольные команды из ребят и девушек, а муниципалитет выделил нам время для тренировок и игр на городском стадионе.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Возвращение домой

Вы спрашиваете, почему мы вернулись в Москву? В чужой стране ты живёшь, как на сцене какого-то театра, и играешь какую-то роль. Для того, чтобы это осознать, там нужно пожить какое-то время. Мы жили и работали в Италии в общей сложности около пятнадцати лет. Первые два года, как правило, проходят интересно, в поездках по стране с посещением музеев и достопримечательностей, которыми так богата Италия. Но потом тоска по дому настолько овладевала, что хотелось поехать в ближайший от Рима порт Чивитавеккья, куда заходили наши торговые и круизные суда, чтобы пообщаться с нашими людьми, узнать последние новости и разжиться чёрным хлебом. Когда закончился срок контракта, мы с семьёй в 1996 году вернулись домой, и я активно включился в общественную жизнь татар Москвы и региона и начал писать на татарские темы. Сначала в Москве у нас выходила газета «Татарские новости», которую возглавляла Дина Аляутдинова, ныне пресс-секретарь Полпредства РТ в РФ. Затем появился «Татарский мир» – «Татар иле». Кроме того, на нашей исторической родине на Нижегородчине, в городе Сергач выходит газета «Туган як», с которой я тоже сотрудничаю. С итальянцами тоже продолжилось сотрудничество. В Москве я нередко выступал переводчиком, а в Италию меня приглашали на разные мероприятия и предлагали делать переводы разных книг и брошюр. Но у каждого из нас есть своя «слабость», называемая «хобби». У меня это спорт, и я, в течение 15 лет в качестве внештатного обозревателя писал об итальянском футболе в еженедельнике «Футбол».

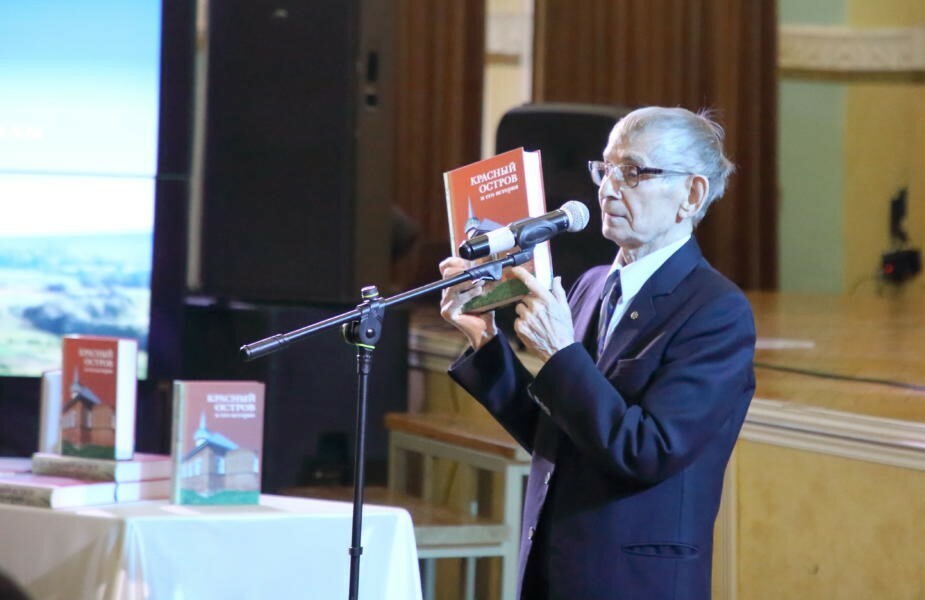

Посвящение Красному Острову

В феврале 2024 года в Татарском культурном центре, в Доме Асадуллаева в Москве прошла презентация книги «Красный Остров и его история». В зале собралось более 400 человек. А история создания этой книги такова. Вместе с земляками – а красноостровская община в Москве очень сильна и дружна – мы собрали большой материал в архивах, сведения по родословным «шәҗәрә» и провели многочисленные беседы с потомками мулл и другими нашими земляками. Координатором всей работы выступил Динар Гайнетдинов. А Лейла Арифулова провела историко-генетические исследования красноостровцев, в результате которых этот анализ подтвердил, в частности, достоверность тех шәҗәрә, которые я собрал у потомков наших мулл. Так на свет родился коллективный труд из 700 страниц, в котором изложена история Красного Острова. Благодаря проведённым исследованиям удалось проследить историю нашего родного края со времён Ивана Грозного (“Явыз Иван”).

Источник фото: avtonomiya.tatar

Затем мы проследили по годам и десятилетиям, как росла наша община. Сначала это были служилые татары, потомки которых постепенно перешли на оседлый образ жизни, начали обрабатывать землю, разводить скот. Деревня росла. По указу Петра Первого многих татар определили в лашманы. Как известно, лашманство – это была очень тяжёлая работа, про которую моя тетя, Әлимә апа Юнисова-Сулейманова (старшая сестра моего отца) говорила: «Арыдым, лашман алашасы кебек». Дословно, «устала, как лашманская лошадь». В 1861 году прошла Крестьянская реформа, отменившая крепостное право, в результате чего произошёл отток наших сельчан в разные города, особенно в Москву и Подмосковье, что было связано с земельным кризисом в деревне. Ярчайшим примером этого стало, например, то, что из Красного Острова вынуждена была выехать семья Нежметдиновых, в которой родился великий Кави Наджми – основатель и первый председатель Союза татарских писателей. А его младший брат Рашид Нежметдинов стал выдающимся шахматистом и шашистом, международным мастером по шахматам. Сегодня в Казани Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам носит его имя.

Из Красного Острова вышли также многие муллы, которые получили образование в лучших медресе Казани, Симбирска, Уфы и других городов. Трое из них, из династии Ахтямовых – Фахретдиновых, стали имам-хатибами Москвы, Ленинграда и Ташкента. А из другой династии мулла Абдулла Нежметдинов стал в 1907 году членом (как тогда называли депутатов) Второй Государственной Думы Российской Империи. В последующем в результате постоянной миграции росло число красноостровцев в Москве и Подмосковье продолжало расти.

Исторические корни Баутдиновых

Книга «Красный Остров» посвящена памяти всех наших предков, включая моих родичей. Я проследил родословную нашего рода, которая восходит к XVI веку, путём сравнения с родословными разных религиозных деятелей. Оказалось, что мы связаны с династиями обеих ветвей известных мулл из Красного Острова. Это, с одной стороны, Нежметдиновы, о которых я рассказывал выше. А с другой – Ахтямовы – Фаттахетдиновы.

Мой прадед Багаутдин был единственным ребёнком в семье моего прапрадеда Фахретдина, который, мәрхүм, утонул в 22 года. Поэтому мать Багаутдина позже была выдана замуж за другого односельчанина, Әйеб бабая. Отчим моего прадеда оставил своё имя в топонимике Красного Острова: самый известный колодец с вкусной водой так и называется “Әйеб кое” – колодец Аюпа, и он существует до сих пор. В этой семье воспитывался Багаутдин, у которого впоследствии родились десять детей, а старший Идрис стал отцом моего отца, Анвара Идрис улы. А в начале 30-х годов, когда в деревне разразился кризис в связи с преследованием так называемых кулаков и середняков и началом борьбы против ислама, мой отец в поисках лучшей доли вместе со своим другом Абдрахманом Беляевым направился в Москву.

В столице они работали в разных местах, но самым запоминающимся для них оказалась работа на строительстве московского метрополитена. Отец рассказывал мне, что в какой-то момент, примерно через полгода, он увидел страшную картину – с одной стороны, строительство метро – это великое, героическое дело. А с другой, тяжёлый труд под землёй, работа с лопатой и киркой привела к тому, что половина наших татар на этой стройке попала в туберкулёзную больницу в Сокольниках. Тогда мой отец вместе со своим другом решили оставить эту работу. Абдрахман абый уехал в Нижний Новгород, где закончил Пединститут и вернулся в соседний Сафаджай, там женился и стал директором школы, известным деятелем просвещения. А его внук Рамиль Беляев в настоящее время является имам-хатибом финских татар.

Между тем мой отец направился в город Орехово-Зуево, в 90 километрах от Москвы, где прежде поселилась семья его дяди Самиуллы. Сам он работал на железной дороге, куда и порекомендовал моего отца. Так он стал железнодорожником и работал там вплоть до пенсии. Там же в Орехове он познакомился с моей будущей мамой Саимя Сулеймановой. Она родом из деревни Сафаджай, происходила из семьи купцов, которые торговали не столько в Казани, сколько на Урале, в Турьинских Рудниках (ныне город Краснотурьинске). Они участвовали в известной Ирбитской ярмарке, которая была второй по значимости после Нижегородской. Есть легенда, что наши Сулеймановы там обслуживала семью Поповых, в которой родился будущий изобретатель радио Александр Степанович Попов. Когда мой отец познакомился с моей мамой, она уже работала швеёй. Они поженились, а 11 мая 1937 года родился я, затем сестрёнка и братишка, которые, к сожалению, умерли очень рано. В 41-м году, с началом войны, когда немцы двигались на Москву, отец отправил нас в деревню, и с этого момента начинается цепь печальных воспоминаний. Когда наступление врага было остановлено, отец передал, что нам можно вернуться, и поздней осенью мы тронулись в обратный путь. Дорога была очень тяжёлой, не было поездов, сутками прозябали в Горьком и Владимире. Помню холод и бесконечные проливные дожди. И когда мы добрались до Орехово-Зуева, оказалось, что мы все серьёзно заболели. У меня начался менингит, и я несколько месяцев пролежал в больнице в беспамятстве. Вскоре умерла моя мама, затем мой братик. И мы с отцом пережили нелёгкие военные годы. Потом была школа, а за ней институт.

Источник фото: avtonomiya.tatar

И снова о книге

Во время работы творческого коллектива земляков над книгой нам из села Красный Остров прислали много писем с воспоминаниями о самых разных годах, и они были включены в эту книгу. А благодаря стараниям нашего земляка Жафяра Фейзрахманова, который возглавляет Исламское медресе в Москве, удалось собрать имена почти всех призывников на фронт. Это 1300 человек, то есть практически всё мужское население Красного Острова. В то время в деревне оставались одни женщины, дети и старики, которые пересели на трактора и вынесли на себе всю тяжесть войны. Из общего числа ушедших на фронт одна треть – это свыше четырёхсот человек – пали на полях сражений, на разных дорогах войны. И список погибших мы тоже почти полностью даём в этой книге.

Когда книга вышла в свет, она получила всеобщее одобрение, и мы сочли возможным выдвинуть её на соискание премии. Такой конкурс прошел в Нижнем Новгороде, куда мы отправили нашу заявку, и затем началось голосование. За нашу книгу проголосовали не только из самого Красного Острова, в котором теперь живут около трёхсот человек. В голосовании приняли участие почти полторы тысячи читателей из Москвы, Подмосковья и других городов. Совсем недавно мы с Динаром Гайнетдиновым ездили в Нижний Новгород, где получили за наш коллективный труд Диплом «За лучшую книгу» в номинации «Малые города и сёла Нижегородской области».

Пользуясь возможностью, я хочу выразить благодарность всем тем, кто проголосовал за нашу книгу, кто участвовал в её подготовке и в спонсировании издания книги. Когда я искал подходящее слово в татарском языке, то, наконец, нашёл его – «мәсъраф» («спонсор»). Огромное и сердечное всем спасибо!

Беседу провела: Сюмбель Таишева