Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бабушка со странным именем

В детстве у меня было целых три бабушки. Первая, и самая главная из них, звалась Файза, по-русски — Фаина. Но я называл ее Абукой. Я, конечно, не сам выдумал это мудреное слово. Я услышал его от мамы. И когда дети в саду спрашивали, как зовут мою бабушку, я бодро отвечал: «Абука». «Странное имя», — говорили дети. И я тоже начинал так думать. У других ребят бабушек звали Нина, Маша, Света. У Петьки одна бабушка была Муза. Тоже странное имя, но благозвучнее, чем Абука.

Абука умерла, когда мне было четыре года. Сохранился ее строгий, даже властный голос на магнитофонной ленте. В моей памяти уцелело лишь несколько эпизодов, связанных с бабушкой, но самой бабушки в этих коротких воспоминаниях нет. У Абуки был рак, и она много времени проводила в больнице.

Хорошо помню последний раз, когда бабушка была рядом. Мы ехали в больницу в рафике скорой помощи. Я сидел на переднем сидении между врачом и водителем. Я хорошо запомнил этого врача, потому что он был похож на одного диктора с ленинградского телевидения, объявлявшего в перерывах между передачами, что будут показывать дальше. И у диктора, и у врача лицо было добрым. И я ничуть не волновался за бабушку.

Когда мама ходила к ней в больницу, а папы не было дома, меня оставляли на попечение какой-нибудь из двух бабушек, живших в нашей парадной. Бабушек звали Елена Михайловна и Клавдия Степановна. В эпоху коммунальных квартир, когда жильцы дома знали друг о друге все или почти все, оставить ребенка под присмотром соседей было делом привычным. В 1980-е годы эта практика еще была известна в старых малоэтажных домах, где на протяжении многих лет не менялся состав жильцов.

Елена Михайловна угощала меня «мармаладом», а Клавдия Степановна — киселем домашнего производства. Я не знал, куда всякий раз уходила мама, когда меня передавали Елене Михайловне или Клавдии Степановне. Я был нелюбопытным ребенком и не задавал лишних вопросов…

Через несколько лет мама привела меня на кладбище. Мы подошли к памятнику из красного гранита.

— Кто это? — спросил я, прочитав обведенное золотом имя:

Файза.

— Это твоя Абука, — пояснила мама.

И тогда мне открылась ужасная истина, что Абука — это никакое не имя, а искаженное татарское «абика», или просто «бабушка».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пока мама прибиралась на могиле, к нам подошел какой-то бабай в черной круглой вязаной шапочке. Такие шапки я ни у кого в Ленинграде не видел, даже у самых древних стариков. Что он хотел, я не понял. Разговор незнакомца с мамой происходил на русском с прибавлением непонятных мне татарских слов.

Затем бабай сел на скамеечку перед могилой. Мама устроилась рядом. А я стоял в стороне и внимательно наблюдал за ними. Бабай сложил ладони перед собой, словно ждал, что кто-нибудь подаст ему блюдечко с чаем. Я хорошо знал этот жест, потому что сам тогда пил чай в основном из блюдца — чтобы не обжечь язык.

Вдруг бабай запел. Красиво так запел, но ни одного слова из песни я не сумел распознать. В конце он перешел на шепот, а затем провел ладонями по лицу, как будто вытирал пот после тяжелого труда. Мама повторила за ним этот жест и меня заставила поднести воображаемое блюдечко ко рту. Затем она достала кошелек и протянула бабаю зеленую бумажку.

— За что ты дала ему целых три рубля? — спросил я, когда бабай удалился. — Всего за одну песенку?

— Это не песенка, это молитва. Он молился за твою бабушку, — отвечала мама.

— Зачем молился?

— Чтобы ей было хорошо там.

— Где?

— На небе.

— Так она на небе? — удивился и даже немного испугался я. — А я думал, она здесь, в земле. А как же она тогда не падает?

— После смерти человек становится очень легким.

— Как пушинка?

— Да, даже легче.

И мама, как могла, рассказала мне историю о том, что случается с людьми после смерти. Я даже половины не понял, в том числе самого главного: как этот бабай договаривается с небесами, чтобы местное начальство в лице Аллаха и ангелов разного чина не обижало мою бабушку? Ведь связь-то с тем миром, если я правильно понял маму, односторонняя. Как проверить, что бабай не надул нас?

Я вспомнил «телевизорного мастера» с большой бородавкой на правой щеке. Он приходил к нам на прошлой неделе. У нас давно сломалась пластмассовая ручка переключателя каналов.

Она отвалилась вместе с диском, к которому была приделана. Тогда папа научил меня переключать каналы с помощью пассатижей. Я с восторгом перемещал по часовой стрелке металлический стержень, на котором раньше был закреплен «искатель передач», как я его называл. Мне нравилось это делать, но мама, не сильно разбиравшаяся в электричестве, боялась, что меня когда-нибудь шибанет током во время этого занятия. Поэтому было решено позвать мастера. За работу папа дал ему три рубля.

«Мастер работал дольше, чем бабай тянул свою песню, а получили они одинаково», — рассуждал я про себя. В тот же день я решил, что? когда стану большим, тоже буду гулять по кладбищу и петь песни, чтобы мертвые люди уютно себя чувствовали на небесах и не упали от огорчения на землю.

«Гордись, что ты татарин» (о Гумилеве и не только)

Лев Николаевич Гумилёв. Источник фото: ru.wikipedia.org

Одно время я считал себя булгаром. Да-да, именно булгаром, а не болгаром, или, точнее, болгарином. А виной всему наш знакомый Марат Муртазин. Всякий раз, когда мне приходилось пересекаться с Маратом, он страстно проповедовал мне идею о том, что мы, татары, на самом деле никакие не татары, а самые настоящие булгары, потомки великого народа, который был в свое время покорен безжалостными монголами.

Идея эта мне поначалу нравилась. Выходило, что я не имею никакого отношения к татаро-монгольскому игу, которое учебник истории СССР называл основной причиной многовекового отставания России от других стран, и что мой народ так же, как и предки нынешних русских, хлебнул немало горя от иноземных завоевателей.

Когда же я познакомился с книгами Льва Гумилева, я понял, что те, кого в учебнике называли татаро-монголами, были не такими уж плохими ребятами. Гумилев на несколько лет стал одним из моих любимых авторов. Первой его книгой, попавшейся мне в руки, стала «Древняя Русь и Великая степь». Но прежде чем прочитать эту работу, я прослушал бóльшую ее часть по радио. Книга звучала в исполнении артиста Ивана Краско, и поначалу, не разобравшись, я думал, что это сам автор обладает таким бархатным голосом доброго и все понимающего старичка-бодрячка.

А потом в нашей домашней библиотеке появился opus magnum ученого — «Этногенез и биосфера Земли» в мышиного цвета обложке, изданный Гидрометеоиздатом в 1990-м. Это был уже третий тираж за год! Чтобы заполучить «Этногенез», мы с мамой отстояли длинный хвост в Дом книги на канале Грибоедова. С нами был мой одноклассник Андрей. В тот день мы с ним возвращались из «Дерзания» и зашли по дороге в Публичную библиотеку к моей маме. Когда подходили к метро, увидели хвост на Невском и решили узнать, что дают. Оказалось, Льва Гумилева. Голова очереди терялась за стеклянными дверями Дома книги, а конец тянулся почти до Малого зала филармонии. Канал Грибоедова и перемещавшиеся с двух его сторон автомобили создавали естественные прорехи в хвосте, но каждый находившийся в очереди человек зорко следил, чтобы никто не пристроился впереди него по ту сторону пешеходного перехода.

— Больше одной в руки не дают, — доверительно сообщил маме стоявший впереди мужчина.

Но нам с мамой хватило и одной книги. Купил себе Гумилева и Андрей.

Гумилев в конце 1980-х — начале 1990-х был подлинным национальным героем татар. Знакомством с Гумилевым гордились. Его книги стояли на полке у каждого уважавшего себя татарина. У меня самого в книжном шкафу была выставлена черно-белая фотография ученого. Ее я раздобыл на творческой встрече с Даудом Аминовым, ленинградским краеведом, близким другом к тому времени уже отошедшего в мир иной Льва Николаевича. Как пароль звучали тогда среди татар Петербурга слова Гумилева «Гордись, что ты татарин», якобы произнесенные им в разговоре с Аминовым. Правда ли он так говорил или нет, уже не важно. Фраза стала крылатой и цитируется теперь везде по поводу и без.

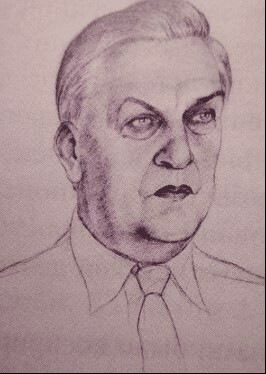

Аминов Дауд Ахатович. Источник фото: piter.tatar

На той встрече с Аминовым в Российском этнографическом музее была вдова Льва Николаевича, которая рассказывала о том, каким сложным и интересным человеком был ее покойный муж.

Я купил опубликованный отдельным изданием список всех научных и литературных трудов Гумилева, а также его фотографию. На снимке Лев Николаевич изображен уже на склоне лет в своей квартире на Коломенской.

Однажды у нас гостила вместе со своей мамой Марина, наша дальняя родственница. Разглядывая корешки книг в шкафу, она увидела фото Гумилева и спросила: «Это твоя бабушка?»

— Нет, дедушка, — резко ответил я и убрал фотографию подальше от чужих глаз.

Имя Гумилева было окружено легендами. Сколько апокрифических, часто совершенно невероятных историй о знакомстве и встречах с Гумилевым слышал я тогда и впоследствии от разных людей. Даже папа мой, и тот рассказывал мне о своем телефонном разговоре с Гумилевым. Они договаривались о выступлении Льва Николаевича в Мухинском училище, где папа тогда работал. Выступление это так и не состоялось, но память о разговоре с ученым сохранилась.

Несмотря на то, что слово «татарин» благодаря Гумилеву и его поклонникам — татарским интеллигентам — звучало теперь гордо, я все же время от времени называл себя булгаром. Зачем я это делал? Точно не потому, что был убежденным сторонником этого этнонима. Наверное, выпендриться хотел. Но понты, тем более дешевые, редко кого доводят до добра.

В 1993 году я сдавал тест на английском для того, чтобы получить возможность учиться год в США. Дело происходило в библиотеке Маяковского на Фонтанке. Нужно было за пару часов написать ответы на огромный тест. Английский я тогда знал неплохо — учился на курсах и активно занимался сам. Поэтому шансы пройти испытание и попасть в Америку были у меня довольно высоки. Но я, похоже, сам себе все испортил.

В анкете, которую я заполнял перед началом тестирования, требовалось указать Nationality. Имелось в виду гражданство, но я понял это как национальность и, немного подумав, написал: Bulgar. Вечером я с гордостью сообщил родителям, что записался булгаром.

— Ну и зачем ты это сделал? — спросил папа.

— Не знаю, а что?

— Да ничего. Просто они подумают, что ты гражданин Болгарии. И не станут даже смотреть твой тест.

Не знаю, действительно ли они не стали рассматривать мои бумаги или все-таки проверили мой тест, но в Америку я тогда не попал. С тех пор я больше никогда не называл себя булгаром. От греха подальше!

Илья Муромец и «Калевала»

В четыре года мне поручили рассказать историю об Илье Муромце. На утреннике в детском саду. Но я отказался, и всех этим удивил.

— Почему, Ренатик? — спросила воспитательница Вера Михайловна.

— Как же так, — отвечал я. — Илья Муромец тридцать три года лежал на печи, а потом взял и победил татар. Такого не бывает. Я татарин, и мне обидно такие вещи говорить.

Воспитательница засмеялась и подарила мне карело-финский эпос «Калевала», подготовленный специально для детей.

Не знаю, откуда я выдумал тогда про татар. В былине об Илье Муромце о татарах не было ни слова. Там о печенегах говорилось.

Но было в нем что-то недоброе, в этом Илье. Не нравился он мне, как и Емеля с его печкой. Не верил я, что сила и геройство Ильи взялись ниоткуда. То ли дело охотник и рыбак Лемминкяйнен — один из героев «Калевалы», каждый день упражнявшийся в ходьбе на лыжах: «Так беспечный Лемминкяйнен по лесам на лыжах бегал, песню спел у каждой чащи…» Или кузнец Ильмаринен, много трудившийся и выковавший волшебную мельницу Сампо, не дававшую людям узнать смерть от голода. Я охотнее верил в старика Вяйнемейнена, появившегося на свет сразу тридцатилетним, чем в беспричинную силу Ильи.

Подборка рассказов из книги «Ленинградское детство»

Беккин Р. Ленинградское детство. Рассказы. — М.: Стеклограф, 2023. — 226 с.).