Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мифы о ханской мечети

До нашего времени, к сожалению, практически не дошли позднесредневековые татарские памятники времени Казанского ханства, но, осталось несколько зданий 16-17 века эпохи Касимовского ханства. Ханская мечеть в Касимове - один из немногих сохранившихся памятников татарской мусульманской архитектуры середины 16 века.

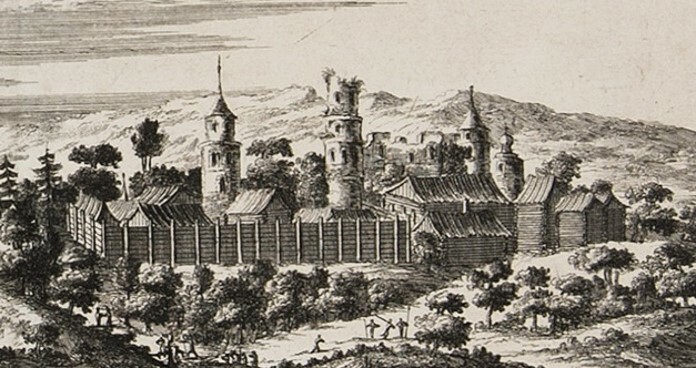

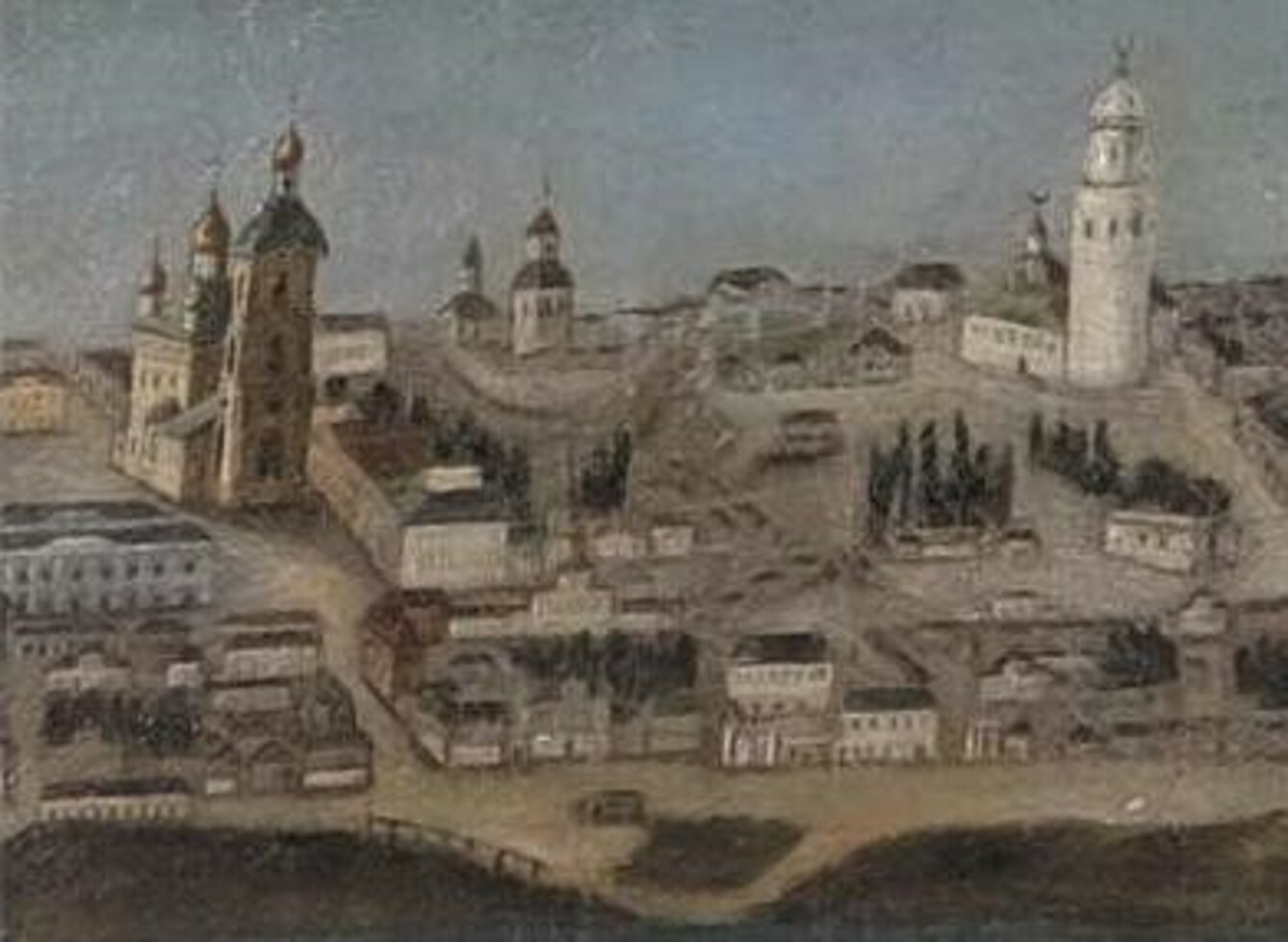

На одном из главных источников по архитектуре ханской столицы г. Касимова является гравюра Адама Олеария 1636 года, на которой изображен ханский двор и ханская мечеть. На ней хорошо видно здание минарета, вероятно, рядом расположено здание самой мечети. Вокруг также расположены какие-то здания и строения, которые, к сожалению, сейчас не сохранились. На некоторых дошедших до нас художественных изображениях XIX века можно заметить, что мечеть расположена позади ханского двора, но это ошибка художника.

Вокруг ханской мечети Касимова сложилось множество мифов. Первый миф связан с тем, что минарет был построен в середине 15 века, а мечеть позже. Строительство минарета и первоначального здания мечети обычно связывают с ханом Касимом,

Второй миф гласит, что, когда город Касимов посещал Петр 1, он взглянул на Ханскую мечеть и не глядя перекрестился, решив, что это церковь. А когда понял свою ошибку, решил ее разрушить ее, стреляя по ней из пушек.

Третья легенда появилась совсем недавно, и она гласит, что с минарета ханской мечети прыгнула Сююмбике.

Город Касимов. Вид на Ханский двор и мечеть в XVII в

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Во дворе мечети не было следов 15 века

На входе в здание мечети стоит портик - вход, сделанный в стиле классицизма с колоннами в античном стиле, далее виден двухъярусный минарет и двухэтажное здание собственно сама мечеть.

Первые археологические исследования Ханской мечети начались в 2000-ом году, тогда один из первых исследователей г. Касимова рязанский археолог Виктор Павлович Челяпов решил разбить небольшой раскоп во дворе мечети. Однаков ходе исследований он не выявил слоев середины XV века, в результате раскопок были найдены глинобитные печи XVII века, в них были найдены монеты XVII века, а самые ранний слой белесой супеси, вывленный в раскопе, он тоже датировал XVII веком.

Исследования казанских археологов в 2000–2022 гг., проведенные на Татарской горе, расположенной между Успенским (Больше-Ямским) и Полежаевским оврагами, в районе Ханского двора, где расположены Ханская мечеть, мавзолей Шах Али и ханский дворец, и в районе Татарской слободы показали, что эта территория начала осваиваться не ранее сер. XVI в., слоев начала существования Касимовского ханства, эпохи правления хана Касима не было выявлено.

Вид с минарета Ханской мечети на раскоп В.П. Челяпова

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

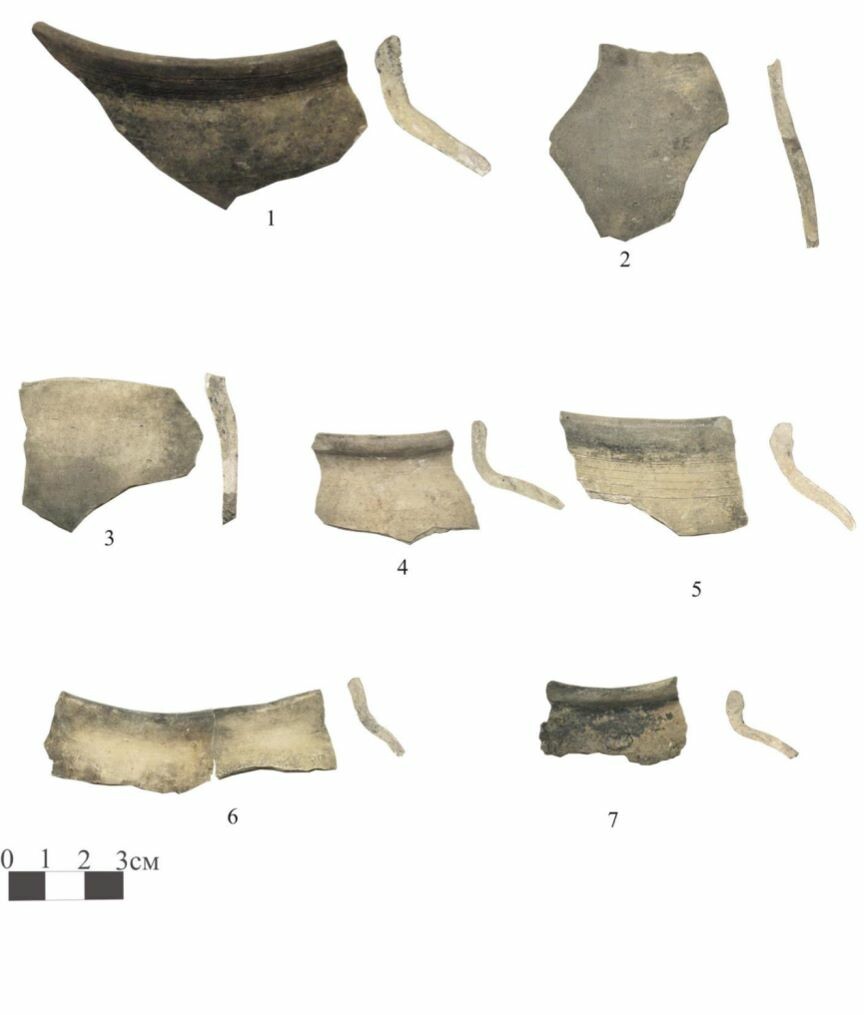

Первые раскопки и исследования казанских археологов, начались не в самой мечети, а рядом с ней – в сквере напротив мечети и вокруг нее, находки различных фрагментов керамики и других предметов, найденные при исследованиях, были датированы временем не ранее середины XVI века. В дальнейшем исследования казанских археологов, сосредоточились вокруг мечети и находки чернолощеной черепицы, позволили датировать начало освоения серединой XVI века. В 2016-2020 годах нами было осуществлено более подробное исследование территории мечети – было заложенно восемь шурфов (шурф - небольшой по площади разведочный раскоп) вокруг ханской мечети.

Шурф 2016 г.

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Первый шурф был нами заложен в 2016 г. между минаретом и стеной Ханской мечети. Было выявлено основание минарета, которое покоилось на горизонте, сформировавшемся в середине ХVI в. это была темно-серая супесь (плотная почва типа чернозема). Находки оттуда были датированы серединой XVI века это: фрагменты чернолощеной черепицы, белоглиняная керамика коломенского типа, чернолощенная керамика и тд. Каменная кладка минарета сложена из крупных известняковых блоков, скрепленных известковым раствором, к ней примыкала без перевязки стена мечети. Высота фундамента от основания до цоколя составила 50 см. Над фундаментом кладка стены выложена из прямоугольных блоков. В шурфе при исследованиях было выявлено восемь слоев, среди которых выделяются три строительных горизонта, первый горизонт связан со строительством здания во второй половине XVI в., второй с разрушением и восстановлением мечети в 60-х годах XVIII в., третий горизонт образовался в середине XIX во время строительства 2 этажа. Была уточнена датировка слоя белесой супеси с включением мелких угольков, который В.П. Челяпов датировал XVII в., нами он был датирован второй половиной XVI – XVII вв., нижний слой темно-серой гумусированной супеси по находкам датирован серединой XVI в.

Керамика белоглиняная из слоя темно-серой супеси из под минарета

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Новые раскопки в 2020 г, были проведенные рамках программы реставрации Ханской мечети, по углам здания и в средней части стен, было заложено еще семь шурфов. По заданию реставраторов археологи должны были докопаться до основания фундамента. При исследованиях выявилось, что мощность культурных напластований составила не менее 100 см., глубина залегания фундамента составила от 120 до 190 см. В шурфах было выявлено большое количество черепицы, в нижних горизонтах – керамика сер. XVI в. Археологическими исследованиями были подтверждены и уточнены выводы по стратиграфии, полученные в 2016 г., кроме этого были выявлены сооружения связанные со строительством здания, траншея под фундамент и ямы для раствора, а также старый вход в мечеть. Выявилась интересная конструктивная особенность: сначала была вырыта траншея, в которую уже был опущен фундамент мечети в середине XVI века, потом уже на фундаменте были поставлены стены. При раскопках был найден и первоначальный вход в мечеть, современный вход в мечеть, сделанный в виде портика с колоннами, был построен в XIX веке, а первоначальный вход располагался немного в другом месте, в 1 м к западу от современного. Нами был сделан вывод, что первый этаж является остатками первоначального здания, середины XVI в. которое практически полностью сохранилось, при попытке его разбора в 1762 г. была снесена лишь небольшая часть западной стены, и разобрана крыша. Здание мечети первоначально было одноэтажным и покрытым чернолощеной черепицей. Исследования не выявили слоев ранее середины XVI в. Стратиграфические наблюдения, и находки позволили предположить, что минарет и мечеть построены не ранее середины XVI в., одновременно с мавзолеем хана Шах Али.

Шурф №8. Первоначальный вход в мечеть

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Мечеть была разрушена гражданским генералом

После исследований письменных источников и литературы выяснилась подлинная история мечети. О том, что она была построена в середине XVI в., по приказу хана Шах-Али, есть сведения у В. В. Вельяминова-Зернова который написал в XIX веке многотомную историю касимовских ханов “Исследование о касимовских царях и цааревичах”. В свою очередь он опирался на сведения придворного летописца касимовского хана Ураз-Мухаммеда, придворный карачи (визирь) и летописец Кадыр Али-Бек в своей книге «Джамиа ат таварих» писал, что торжества по случаю провозглашения казахского царевича Ураз-Мухаммеда касимовским ханом и его поднятие на кошму проходили в мечети, построенной по приказу Шах-Али.

Но в дальнейшем в литературе по истории г. Касимова это мнение не утвердилось, никто не обращал на это внимание, и вплоть до сегодняшних времен был распространен миф, что минарет был построен во времена Касима, а мечеть была разрушена и восстановлена только в XIX веке. В XX и XXI вв. утвердилось мнению у большинства историков и краеведов, что мечеть была разрушена по приказу Петра I, и после разрушения мечеть была заново построена в XVIII в. В 2016 году вышла статья заместителя директора Рязанского государственного архива Д.Ю. Филлипова «Усадьба касимовского ханского двора: судьба после царства» в которой очень подробно раскрывалась судьба мечети после ликвидации Касимовского ханства, с её историей тесно связана судьба ханского двора.

Вид на ханскую мечеть и мавзолей Шах Али

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

В статье Д.Ю. Филлипова рассказывается что к сер. XVIII в. ханский двор со всеми строениями и мечетью попал во владение обер-шталмейстера Д.А. Симонова. Это гражданский генерал, который за свою службу императрице Елизавете Петровне, был награжден владением в Касимове в 1740 –х годах, в 1762 году Екатерина II подтверждает его права и появился приказ который утвердил его владения окончательно. Симонов, оглядев свое владение, решил вначале вырубить ханский сад, и отдал приказ о разборке Ханского дворца и каменных ворот, которые располагались напротив его имения. Потом он решил разрушить и ханскую мечеть, Д.А. Симонов подал прошение в Синод, и по рассмотрении его прошения распоряжением от 18 ноября 1762 г. Симонову было разрешено мечеть сломать «и разобранный из неё кирпич на церковное строение употребить дозволить». Симонов хотел из камней разобранной мечети в своем владении «Селище», рядом с городом построить церковь. Ссылаясь на то, что мечеть якобы не используется и никто туда не ходит, что у татар в Татарской слободе есть своя деревянная мечеть, а эта мечеть стоит пустая и заброшенная. Но, вероятно в Ханской мечети, по пятницам проходили коллективные молитвы.

В 1762 году он послал рабочих разобрать и разрушить мечеть. Как только они только начали разборку здания, прибежали местные касимовские татары, избили рабочих и прекратили разрушение. По итогам раскопок выявилось, что в результате была снесена только крыша и разрушен небольшой участок западной стены, примыкающий к минарету, длиной около 3-х метров, следы этих разрушений обнаружены, было выявлено много черепицы, которая упала после разрушения крыши мечети, и выявлен мощный слой извести.

В статье Д.Ю. Филлипова есть интересные сведения «Получив благословенную грамоту рязанского епископа Палладия, Симонов нанял каменщиков, которые «помянутую мечеть... ломать начали и сломали на два аршина». Однако на следующий день у мечети «собрались многолюдственно» местные татары во главе с мурзой Абдулом Махметовым «с товарищи» и «той мечети ломать незнаемо для чего не дали и из тех каменщиков одного человека подрядчика поймав, связали руки яко сущему злодею и били смертельно и привели едва жива без всякого подозрения в Касимовскую (воеводскую) канцелярию».

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

После раскопок мы сделали выводы, что все стены 1 этажа сохранились. Это указывает на то что, несмотря на начало разрушения в 1762 году, этот процесс был сразу же остановлен, касимовские татары не дали дальше разрушать здание. Впоследствии Симонов потом писал письма о том, что ему не дают разрушить эту мечеть, якобы неиспользуемую никем, но процесс разрушения был остановлен. Мечеть стояла без крыши и частично разобранной западной стеной до 1768 года, в это время подоспел указ Екатерины II и мечеть начали восстанавливать.

Свидетелем восстановления мечети был академик Паласс, который как раз проезжал своей экспедицией по российским городам.

Восстановлением ханской мечети занимался касимовский купец и знатные люди города

В том же 1768 году земля под мечетью была выкуплена касимовским купцом Хайруллой Кастровым, после последовал императорский указ и ее начали восстанавливать. Перед входом в мечеть есть каменная табличка, на которой написаны имена тех, кто восстанавливал здание и дата:

1182 (1768) года эту мечеть в месяц; раби-аль-авваль (июнь-июль) соорудили: Бектемир-сеид, Бурхансеид, Ибрагим мурза Чанышевъ, Абдулла-мурза, Муса-сеидъ, Мустафа-сеидъ, Сулейман-мурза, Темир-Булат-сеид, Юсуф-мурза Чанышев, Муртаза-сеид, Мухаммед-сеид, Ибрагим-мурза Максютов, Якуб-мурза, Муса-мурза Девлеткильдеев, Юсуф-мурза, Ибрагим-мурза Максютовы, Мустафа-мурза, Темиръ-Булатъ-сеид Шакулов.

Из списка фамилий видно, что средства на восстановление здания выделили люди из знатных татарских фамилий, мурзы, сеиды и князья. Некоторые фамилии известны и до сих пор.

В результате археологических исследований мы выявили первоначально здание мечети, построенное в сер. XVI в., было одноэтажным и крыша покрыта чернолощеной черепицей, первый вход в мечеть имел другой облик – он вероятно была со стрельчатым навершием и козырьком. В 1768 году мечеть была восстановлена одноэтажной, с крышей, покрытой деревянным тёсом, такой она простояла до середины 19 века. Уже в середине 19 века были найдены средства, чтобы её полноценно реконструировать – был построен второй этаж и сделана железная крыша с куполом, позолоченным шпилем с луной.

Как мы видим при Петре I мечеть, конечно, никто не разрушал, сложная судьба мечети, и разрушение была связана только с обер-шталмейстером Симоновым. В настоящее время ханская мечеть уже передана касимовским татарам и духовному управлению мусульман, татарской общине города Касимова.

Что из себя представлял ханский дворец

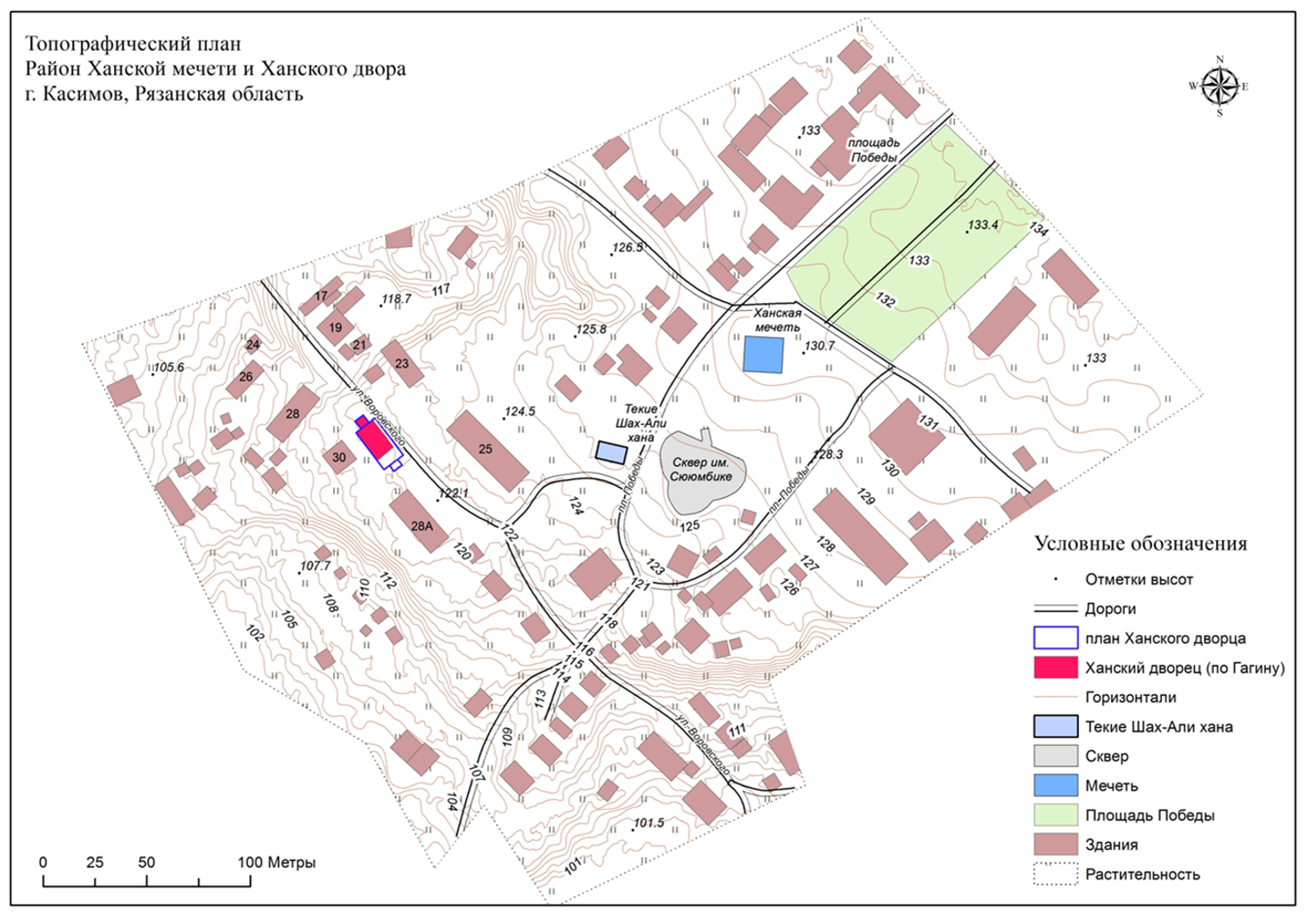

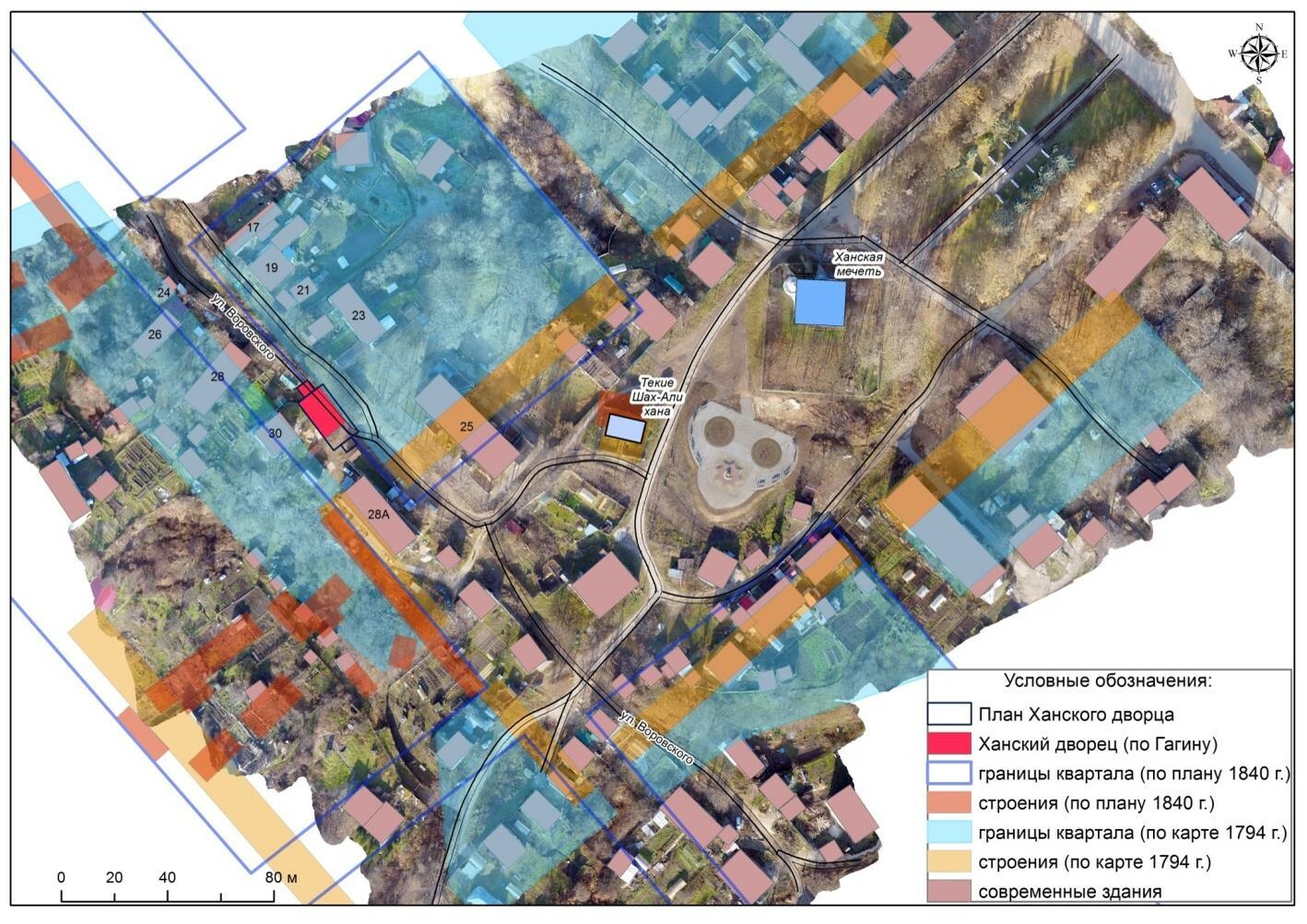

Топоплан с указанием места расположения ханского дворца, с наложением планов 1794 г. и 1840 г.

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Мы нашли, где именно располагался ханский дворец, на основании планов города Касимова XVIII – XIX вв, и планов отдельных кварталов сделанных касимовским архитектором И.С. Гагиным, сотрудниками геоинформационного отдела института археологии им А.Х. Халикова был составлен сводный план и с большой точностью на этот дворец был “посажен”. Нами было проведено визуальное обследования района и локализовано точное место расположения ханского дворца, выявлены и зафиксированы остатки каменной кладки. Были выявлены остатки бутовой кладки из фундамента дворца, однако дальнейшие археологические исследования этого объекта сильно затруднены, так он находится под забором частного владения,, к сожалению, в настоящее время дворец оказался недоступен для исследования. Рядом с этими местами уже были проведены археологические исследования и заложены шурфы, обнаружены слои середины 16 века.

Тем не менее, сохранился план дворца и его размеры: длина составляла чуть более 30 метров, а ширина - 11,7 метров.

Академик Паллас приводит описание памятников татарской слободы:

«В здешней Татарской слободе... стоит ещё в вышней части города высокая толстая круглая башня, или Мисгир, оставшаяся от разорённой мечети, которая ныне с Высочайшего позволения опять строится. Старая мечеть была сложена из кирпичей величиною больше 13 дюймов, а башня построена из тёсаных и нарочито великих камней».

Говоря о кирпичах, Паллас, вероятно, имел ввиду что это были выпиленные из известнякового камня прямоугольные блоки:

«Башня построена из тёсаных и нарочито великих камней, которые, кажется, браны из находящейся по ту сторону Оки за 11 верст от города при деревне Малеве каменной ломки. Из такого же известкового камня состоят и прочие татарскаго строения остатки близ мечети в саду находящиеся и забором обнесённые. Кажется, что на сём месте, действительно, был дворец здешних ханов, и от прежняго каменного строения пребыли до новейших времён большия, многими готскими фигурами и арапскими надписями украшенныя, ворота, так же продолговатый четырёхугольный дом и таким же образом обнесённое кладбище знатных татар, от коего недалеко находится и кладбище простолюдимцев.

Для некоторых причин по приказанию нынешнего хозяина недавно сломаны помянутыя ворота, и по большей части употреблены на сжение извёстки, так что я мог ещё видеть только остатки, а особливо кровельные разные подзоры и теремочки. Ханский дом так же сломали и оставили только основание футов на пять вышиною, для строения на оном деревянных жилых покоев. Сие строение от юга к северу было в длину несколько больше 32 аршин, а в ширину больше осьми аршин с половиною. На каждом конце пристроена узкая часть длиною в 16 футов. В северной пристройке есть ход в сделанной с уступами наискось подземной и под всем строением простирающейся с толстыми сводами погреб, в котором от проходящего сквозь свод воды рождаются окаменелыя малыя из капель сосульки с водяными концами, или так называемый сталактит. В южно-восточную сторону от сего строение татарское кладбище в саду хозяина и поныне ещё не разрушено», - писал Паллас.

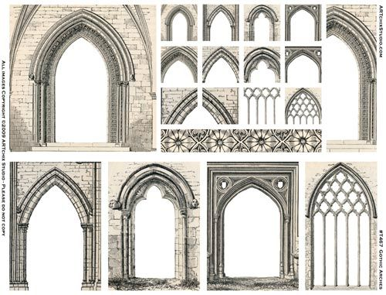

Под сталактитами подразумевается складчатый свод в подвале, сделанный из белого камня. Готскими фигурами же называли стрельчатые арки, которые были украшены вырезанными благожелательными арабскими надписями. Была также сохранена опись Симонова о том, какие помещения были в Ханском дворе, огромный сад на 100 деревьев, каменная палатка-мавзолей хана Шах-Али и т.д.

Стрельчатая арка - готские фигуры

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

У этого места очень интересная судьба: фактически, оно принадлежало Касимовским ханам до конца 17-ого века, в 18-ом веке при Петре I владели на некоторое время потомки этих ханов – последним из них был царевич Яков (сын Сеид-Бурхана), потом он отнимается в пользу государства, и здесь размещались различные госпитали. После этого ханский двор переходит во владение к Балакиреву, шуту при Петре I. История гласит, что проезжая мимо ханского двора, он сказал императору, что происходит из рода касимовских ханов, и ему после отставки дарят этот ханский дворец, строения и Уланову гору.

Следующим владельцем ханского имущества стал Долгорукий, а после него в благодарность от государыни императрицы имение было передано тому же Симонову – это уже середина 18 века. После него землю под Ханской мечетью выкупает касимовский купец Хайрулла Сайфуллович Кастров. Это была династия крупных татарских купцов, которые занимались выделкой мерлушки и шкур, на чем и разбогатели. Один из этих купцов и выкупил эту землю - в 1768 году началось восстановление мечети.

Что интересно, на закладной доске, поставленной после завершения ремонта мечети, есть список благотворителей, помогавших в этом богоугодном деле, но там значатся только князья, мурзы и сеиды. Сам Кастров был не знатного происхождения, он был бывшим крепостным, который выбился в люди и разбогател. Чуть позже уже напротив восстановленной Ханской мечети он построил медресе.

Касимовские ханы были тесно связаны с Ханской мечетью, поскольку она служила местом их интронизации. Её построил для себя Шах-Али, а уже после него каждый хан провозглашался в этом месте. После избрания на место хана, его поднимали на белой кошме именно в этой мечети.

Василия II на престол возвели татарские отряды

Вообще касимовские ханы постоянно играли большую роль в истории России. Сам хан Касим – потомок Улуг-Мухаммеда, воссел на трон в городке Мещерском, который позже назвали его именем, а его брат занял место хана в Казани. Фактически именно Касим помог воссесть на престол Василию II. Отряды Касима и Якуба помогли сторонникам Василия.

Царевич Касим говорил, что, когда Василий II был в плену в Курмыше “мы очень подружились и я назвал тебя отцом, то есть признал верховенство Василия”. В дальнейшем Касим и его брат Якуб присоеденились к сторонникам Василия II, и с помощью татарских отрядов и своих сторонников он воссел снова на престол. Помимо помощи в установлении на троне, касимовские татарские отряды постоянно участвовали в походах русских войск и даже принимали участие в походе на Новгород. По образцу татарских отрядов и татарского войска была построена поместная конница. Если рассмотреть вооружение поместного войска, можно заметить очевидное сходство, оно практически полностью заимствовано от татар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда ушли касимовские татары в 17 веке

В XVII в. касимовские татары достаточно широко распространились за пределами Касимовского ханства. По археологическим данным ближе к середине XVII века татарское население в Касимове начинает постепенно уменьшается. В основном они начинают уходить на запад и часть из них принимает участие в формировании нижегородских мишарей. Например, в одном из самых старинных сел Нижегородской области «Красный остров - Сафаджай» - один конец был заселен выходцами из Касимова, а другой конец заселили выходцы из нижневолжских земель.

Расселяясь по засечным чертам вместе с остальными служилыми татарами, касимовские татары вместе продвигаются на восток и начинают расселяться далее, на территории восточного Татарстана, Ульяновской области, в Башкирии, где позже формируется башкиро-мещеряцкое войско, и дальше вплоть до Сибири. Так в XVIII-XIX вв., происходит формирование татарской общности, народа, мишари, и казанские, и касимовские татары начинают смешиваться. Хотя и до этого Касимов и Казань –были сообщающимися сосудами. В XV – XVI вв. люди недовольные политикой ханов бежали из Казани обычно либо в Крым, либо в Касимов, последний был ближе, и платили там больше. В войске Московского государства до конца XVII века, достаточно большую роль играли служилые татары. Потом уже роль служилых татар начала слабеть, и когда появились полки нового строя при Петре I, нужда в них вовсе исчезла. В итоге вышло постановление о переводе дворян-однодворцев в государственные крестьяне, если у них нет крепостных. Однако нужно сказать, что уже во второй половине XVII в. началось наступление на права служилых татар им запрещалось держать крепостных и земли которые им выделялись не были их собственностью. Многие занятые на службе и не могли содержать крепостных, земля дробилась, владения были небольшие и они уже попадали под указ о дворянах однодворцах. При Петре I служилым татарам было предложено если хотите остаться в дворянском звании то надо креститься, если остаешься мусульманином, то все земли и все люди отнимаются, и тогда ты переходишь в разряд государственных крестьян.

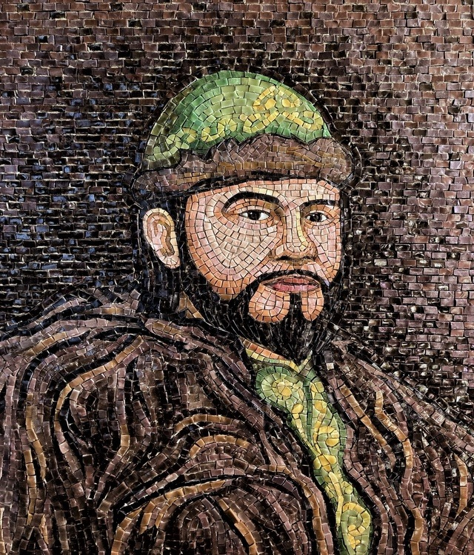

Шах-Али не любили в народе, что видно по страшному описанию в летописях

Хан Шах Али

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Если мы берем современный Касимов, то Хан Шах-Али фактически построил весь ханский двор, все здания в ханском дворе. Вероятно, именно он перенёс город со Старого посада на территорию современного Касимова. Сделано это было вероятно исходя из его больших амбиций, поскольку считал он себя безусловно великим человеком, а во-вторых, после взятия Казани у него были на это деньги, и люди, которых он оттуда привел, хотя народной любовью и не пользовался.

Источники свидетельствуют, что хан обладал отталкивающей внешностью. По словам русского летописца, он был «зело взору страшного и мерзкого лица и корпуса, имел уши долгие, на плечах висящие, лице женское, толстое и надменное чрево, короткие ноги, ступни долгие, скотское седалище...». «Такого им, татарам, нарочно избраша царя в поругание и в посмеяние им», — зло добавлял он. Сходное описание дает Сигизмунд фон Герберштейн: Хотя, вероятно, таким он выглядел уже практически в пожилом возрасте, это описание относится к тому времени, когда Шах-Али было уже около 50 лет. Вероятно, он к этому времени уже сильно болел. Считается, что у него были какие-то гормональные изменения.

Судьба Шаха-Али тоже была очень непростой. Брат казанского хана Джана-Али из Астраханской династии. Фактически, его отец – Шейх-Аулияр, относился к роду золотоордынских ханов Тимура-Кутлуга, это ханы Большой Орды, которая оставалась на Нижней Волге после распада Золотой Орды. Поэтому Шах-Али и претендовал на большой статус по праву знатного происхождения.

На Руси в то время чингизиды очень ценились, особенно если приходили со своими отрядами. А по системе знатности стояли на втором-третьем месте после царя. В 1516 году после смерти отца он получил касимовский престол, а в 1519 году по настоянию Москвы его пригласили в Казань. Но долго в столице Казанского ханства он не пробыл, его быстро оттуда прогнали. После прохождения некоторого времени он еще несколько раз пытался вернуться в Казань, но безуспешно. Его здесь не любили, поскольку он был достаточно тесно связан с Москвой, даже давал клятву (шерть) Ивану IV Грозному служить верно.

После того, как его прогнали из Казани, он указал место постройки Свияжска и фактически руководил его постройкой. Потом уже после взятия Казани он жил в Касимове, где ему в жены дали Сююмбике.

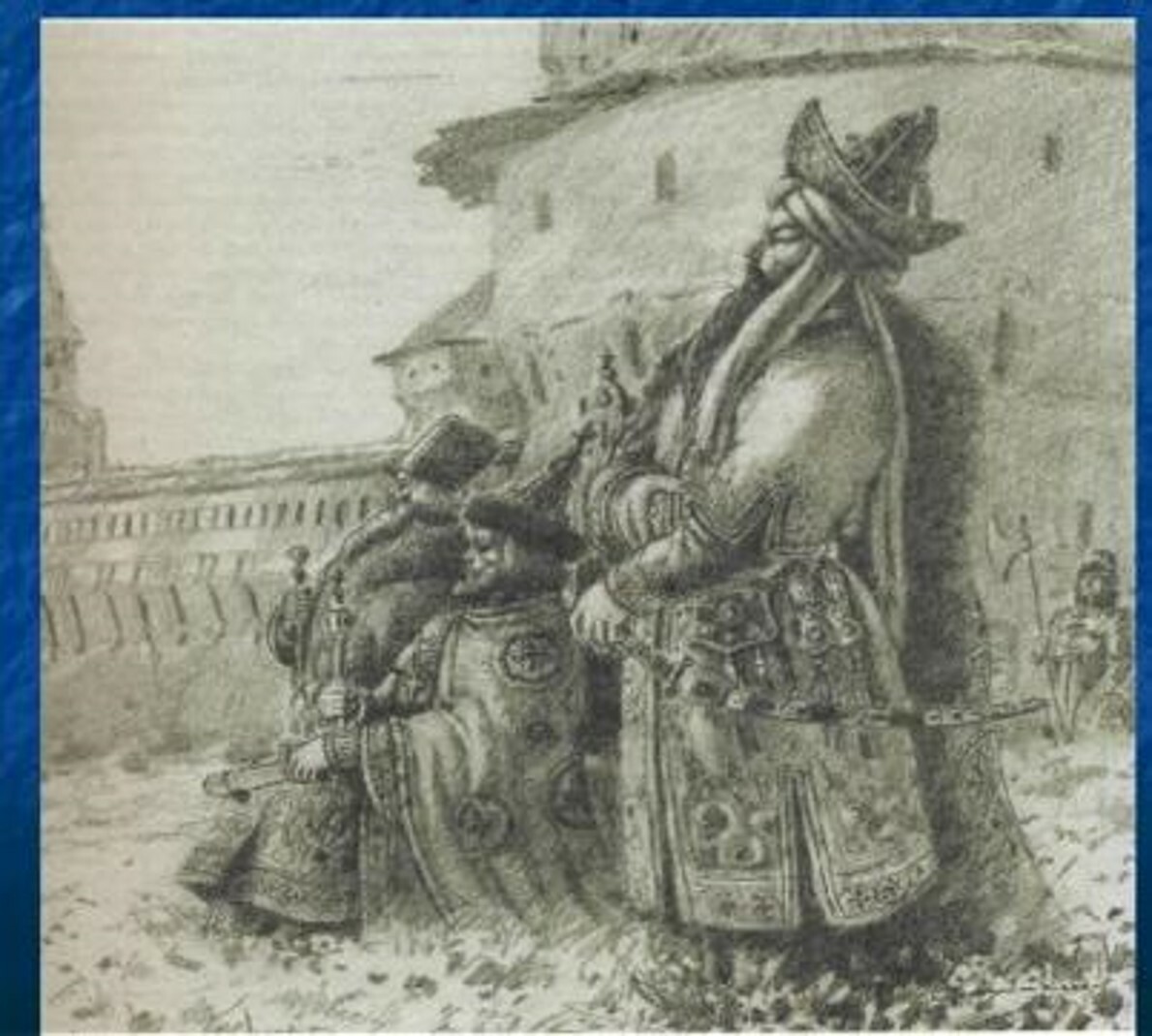

Целый год российским государством правил касимовский хан

Хан Саин Булат Симеон Бекбулатович

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Следующим ханом Касимова был Саин-Булат, или после крещения Семён Бикбулатович. Он тоже происходил из большеордынской династии. Вместе со своим отцом он прибыл в Касимов, был касимовским ханом в 1570-1573-их годах. Принимал много участия в Ливонских войнах. По настоянию Ивана IV Грозного Саин-Булат крестился и взял новое имя Симеон Бекбулатович. Ему дали в жены Анастасию Мстиславскую, дочь Ивана Федоровича Мстиславского, внучку Петра Ибрагимовича – казанского царевича, который жил в Москве и принимал участие в обороне города.

В 1575 году Иван Грозный внезапно отрекается от престола и ставит на свое место Симеона Бекбулатовича, который становится Великим Князем Всея Руси на целый год. Конечно, очень большой вопрос в том, почему выбор царя пал на него. Скорее всего из-за того, что у него не было опоры среди дворян и русского боярства. Спустя год Иван IV возвращается на свой престол, а Симеон становится Великим Князем Тверским. После смерти Федора Иоановича, противники Годунова объединились вокруг Симеона. Но у него все равно не было такой поддержки, чтобы тягаться с Годуновым. Вскоре Симеона Бекбулатовича сослали в село Кушалино, а после его ослепили.

Когда пришел Лжедмитрий I, он постриг Симеона и посадил в монастырь, а потом вообще сослал его на Соловки. Уже только в 1612 году он вернулся и прибыл в Москву, к этому времени он был стар, немощен и никакой угрозы не представлял. Дети его уже тоже погибли, а 5 января 1616 года Симеон Бекбулатович умер и был похоронен рядом с женой в Симоновом монастыре.

Ураз-Мухаммед был видным деятелем в период Смутного времени

После Саин-Булата на касимовский престол вступает хан Мустафа-Али. Он тоже происходил из большеордынской астраханской династии. Сведений о нем не сохранилось, но жил он в относительно тихое время. После 1586 года Мустафа-Али нигде не упоминается.

После Мустафы-Али в Касимове правил Ураз-Мухаммед, тоже чингизид из династии Тука-Тимуридов, казахский царевич.

Последний сибирский хан Сеид-Ахмад решает заключить союз с казахским ханом Тауккелем. Летом 1588 г. представители союзников — племянник Тауккеля 16-летний Ураз-Мухаммед и его карача— прибывают в Искер. Как сообщают летописцы пригласил их воевода Чулкова на переговоры в Тобольск. Гостей встретил радушно сам Данила Чулков. Между тем, по Чулкову приказу, все русские войско в городе вооружилось и, по данному от него знаку, знатнейшие гости взяты под караул, а рядовые, которые у них были в провожатых, — все побиты" Гостей пленили. В тот же день отряды Чулкова вошли в Искер.

Хан Ураз-Мухаммед Ондан

Иллюстрация предоставлена Фаридом Ахметгалиным

Таким образом, когда Ораза доставили в Москву, ему было всего 16 лет. В 1590 году Ораз-Мухамед (в России: Ураз-Мухамед) принял участие в походе царя Федора Иоанновича против шведов. В 1597 г. Ораз-Мухаммад вместе с другими служилыми татарскими царевичами присутствовал на торжественном приеме посла Римского императора, бургграфа Донавского в Москве, в Большой Грановитой подписной палате. В 1598 г. Ораз-Мухаммад вместе с прочими царевичами-аманатами, жившими в России, участвовал в походе против крымцев, объявленном Борисом Годуновым, вновь избранным царем России.

В 1600 г. государь Борис Федорович пожаловал султану Ораз-Мухаммаду город Касимов с волостями и со всеми доходами и даровал ему титул «хана Касимовского». Воцарение Ораз-Мухаммада в Касимове подробно описано карачи Кадир-Али-беком Джалаиром.

Обряд возведения на ханство Ораз-Мухаммада был совершен 23 мая 1600 г. Ему было тогда двадцать восемь лет. «Все от малого до великого, русские и татары, присутствовали при этом торжестве. Толпа народа была огромная. Муллы, данишменды, хафизы, беки, мурзы, словом, все мусульмане собрались в каменной мечети, построенной Шейх-Али-ханом, и стали поздравлять с торжеством. Внесли вызолоченное кресло и установили внутри мечети. Здесь же присутствовал по указанию Бориса Федоровича и сын боярский. Проповедник из древнего йурта Булак-саййид начал провозглашать хутбу. Затем четыре человека с четырех сторон подняли хана на белой кошме и возвели его на золоченый престол».

Но вернемся к нашим касимовским делам. Казахский султанов сын Ураз-Мухаммед (будучи уже зрелым мужчиной) получил от Бориса Годунова Касимов с округой, как пишется в источниках, за службу русскому престолу. Ураз-Мухаммед застал эпоху смуты, когда Лжедмитрий сверг Бориса Годунова. В эпоху Смуты на Руси касимовцы во главе с Ураз-Мухаммедом находились в активной оппозиции к правительству Василия Шуйского, не имевшего тогда популярности в народных массах. Касимов стал одним из сборных пунктов ратников, поддержавших восстание И. Болотникова. После поражения Болотникова касимовский царь Ураз-Мухамед со своими воинами примкнул к Лжедмитрию II. Но, Лжедмитрий II заподозрив заговор, пригласил Ураза на охоту и тайком убил его, приказав тело бросить в реку. В лагере было объявлено, что касимовский хан сбежал. Но приближенные Ураза вскоре дознались до истины и затаили жажду мщения. 11 декабря 1611 г. Лжедмитрий отправился на прогулку за город; сопровождавший его ногайский князь Петр Урусов, по рассказу Буссова, неожиданно "выстрелил в сидевшего в санях Дмитрия, да еще, выхватив саблю, снес ему голову" На этом смута заканчивается.

В середине XIX века на Старопосадском кладбище в Касимове был обнаружен могильный камень с именем Ураз-Мухаммеда (эпитафия гласит, что он был убит 22 ноября 1610 года).