«Первые нотные партитуры татарских мелодий были записаны в Астрахани в 1817 году»

Татарская музыкальная культура на протяжении долгих столетий носила частный характер, публичное исполнение мелодий не приветствовалось мусульманским духовенством. Например, в фетве Оренбургского магометанского духовного собрания от 30 сентября 1886 года категорически запрещалось исполнение музыки и танцев на свадьбах. Игра на музыкальных инструментах, пение и танцы были под запретом в медресе, хотя это не всегда останавливало шакирдов. Несмотря на существующие запреты, любовь к музыке всегда присутствовала, и новые формы досуга, утвердившиеся в конце XIX — начале XX века, ярко иллюстрируют это пристрастие. В домашнем быту городских татар еще в конце XIX века появились поющие часы, чуть позднее — различные музыкальные шкатулки.

Известно, что на стенах татарского дома обычно висели сразу несколько часов и все они показывали разное время. Делалось это для того, чтобы они били одни за другими и получался единый музыкальный ряд. Даже таким способом мусульмане пытались обходить религиозные запреты и насладиться мелодичными звуками. Позднее на смену поющим часам пришли разные музыкальные ящики.

Музыкальный ящик «Стелла»

Фото: © НМ РТ, из открытых источников (соц. сети) vk.com

Первые нотные партитуры татарских мелодий были записаны в Астрахани в 1817 году учителем музыки и пения Иваном Добровольским. К концу ХIX столетия русские этнографы начали систематически собирать и публиковать татарские народные мелодии и песни, но эти песни в то время были мало похожими на песни более позднего периода татарской эстрады, основной причиной этому являлась религия. Татары – мусульмане, следовательно в то время исполняли, а точнее говорили мунаджаты. Мунаджат – это древний и в то время очень распространенный в народе один из жанров татарского фольклора. В переводе с арабского языка «мунаджат» – тихая беседа с самим собой о сокровенном; очищение, молитва, обращение к богу с мольбой о прощении. Среди текстов мунаджатов преобладают мунаджаты, посвященные Аллаху и Пророкам, раздумьям о жизни и смерти, а также «материнские» мунаджаты.

Как фонограф Томаса Эдисона вошел в татарскую историю

В 1877 году американский учёный и изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал широкой общественности ранее не виданный прибор для записи человеческого голоса – фонограф. Именно изобретение фонографа играло большую роль в истории татарской музыки и исполнительства. С годами устройство фонографа улучшалось, оно дошло и до европейских стран, в том числе и России, разные фирмы начали изготавливать и продавать эти приборы, открывались салоны, где любой желающий мог записать свой голос на восковой цилиндр. Татары, несмотря на религиозный запрет, все равно тянулись к музыке и искусству пения, так и появились первые полупрофессиональные певцы, таковыми являлись: Фатима Муратова, Камиль Мутыги, Мухаммеджан Габидуллин, Хадича Гамбитская, Хусаин Юсупов, Мирфайза Бабажанов, Габдулла Кариев, Ибрагим Адамантов, Махмуза Булатова, Нафиса Позднякова, Марьямбану Искандерова.

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

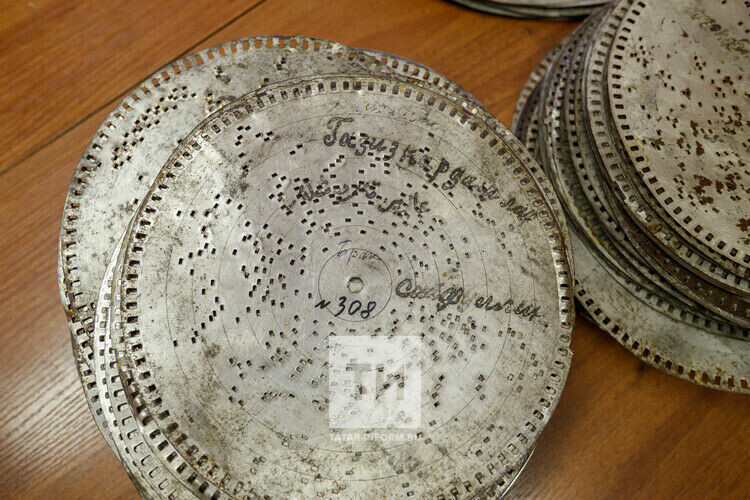

Первым мастером музыкальных механизмов в Казани был Гариф Минкин, который помимо почина часов занимался и музыкальными шкатулками, записывал татарские народные мелодии на медные пластинки. На Сенном базаре он принимал заказы в «нотной мастерской мусульманских мелодий». Пластинки «с переменными пьесами» можно было получить и по почте. Учеником Минкина стал сын казанского водовоза Гилязетдин Сайфуллин. Некоторое время юноша учился в единственном в городе светском учебном заведении для мусульман — Казанской татарской учительской школе, что, вероятно, повлияло на выбор будущей музыкальной профессии. В 1889 году он устроился на работу к Г. Минкину.

Через несколько лет Г. Сайфуллин открыл собственную мастерскую. Так же, как и учитель, чинил различные «музыкальные машины», такие как «Стелла», «Симфонион», «Полифон», «Мира», «Пиано-мелодика» и другие. В рекламном объявлении 1907 года он писал о том, что может выслать каталог с наименованием из 200 татарских песен, из него покупатели могли выбрать нужную мелодию для заказа пластинки. Жил музыкальный мастер в Ново-Татарской слободе. Жители слободы называли его «эргэн Гиляз» (орган Гиляз). Конечно, казанские муллы не одобряли деятельность ни Г. Сайфуллина, ни тем более его предшественника Г. Минкина. Их бойкотировали, даже проклинали. Тем временем продолжался технический прогресс музыкальных носителей и механизмов. Уже в 1910-е годы «аристоны» с их металлическими дисками отступают перед появившейся в это время новой звукозаписывающей техникой — в обиход входят граммофоны. Они были известны еще с конца XIX столетия, но стали повсеместно применяться лишь спустя некоторое время. Самодеятельные татарские певцы начали записывать песни на пластинки. Основными звукозаписывающими компаниями были французская фирма «Пате» и английская компания «Граммофон».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» (архив)

Песни записывались либо в Москве, либо представители компании приезжали сами в поисках этнической музыки. Например, представитель компании «Граммофон» В. Гайсберг в 1901-м и 1904 году был в Казани. Очевидно, одним из результатов данной работы стал каталог «Общий список казанско-татарских граммофонных пластинок старой и новой записи общества «Граммофон», выпущенный в 1910 году. Фрагмент этого каталога представлен в основной экспозиции музея Салиха Сайдашева в Казани.

Камиль Мутыги – основоположник татарского эстрадного пения без знания нотной грамоты

Изучая непосредственно историю становления и популяризации самих первых певцов татарской эстрады, необходимо отметить Камиля Мутыги - он считается основоположником татарского эстрадного пения, хотя он не обладал даже нотной грамотой. Он пел не только вышеописанные мунаджаты, но и более свободные и современные народные песни, песни собственного сочинения, на стихи своего ученика - великого татарского поэта Г. Тукая, на стихи Н.Думави и др. В 1909 году он одним из первых среди татар у профессора Л.Рудольфа в Саратове записал свои песни на граммофонные диски, до наших дней сохранились 11 его песен, например: «Ай былбылым» слова Н.Исанбета, мелодия арабская, «Парт ат», «Тотса Мәскәүләр якаң» , «Сәлим бабай» (позже мелодию этой песни стали называть «И туган тел») оригиналы записей хранятся в архиве французской национальной библиотеки. Любопытные заметки о зарождавшейся форме культурного досуга оставил литератор Сагит Сунчелей.

Камиль Мутыги. Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

В статье «Наша музыка» он попытался проанализировать исполнителей граммофонных записей. Прежде всего он отмечает, что до сих пор нет своих татарских композиторов, поэтому приходится перепевать народные песни. «Новые мелодии появляются, но они не очень национальные и некрасивые», — пишет Сунчелей. Из певцов, чьи пластинки были распространены накануне Первой мировой войны, он отмечает Махмузу Булатову, Марьям Искандарову, Нафису Позднякову, Мирфайзу Бабажанова, Камиля Мутыги, Хусаина Юсупова, Ибрагима Адамантова, Габдуллу Кариева. Помимо вышеназванных имен, встречались записи анонимных женских партий. Некоторые авторы связывают данный факт с работой исполнительниц в публичных домах. Частично данные выводы вполне справедливы, но между тем это могли быть и обычные женщины, скрывавшие свои имена, опасаясь общественного осуждения. К примеру Марьям Искандарова - считается очень противоречивой личностью. В татарском обществе о ней ходили разные слухи и мнения. Кто-то любил ее, кто-то критиковал. На обилие этих мнений, пожалуй, повлияло стихотворение Г. Тукая «Хайлыйм, хайлыйм хайларга» Оно было напечатано в 8-м номере журнала "Яшен" за 1909 год. Таким образом все больше исполнителей начали записываться на граммофонные диски, стали выступать на ярмарках, площадях, простые жители стали слушать дома их граммофонные диски, благодаря этому они приобрели популярность и народную любовь.

Продолжение следует