Оружие наших предков: Сабля

Оружие является частью цивилизованной жизни человечества. Как бы не хотелось гуманистам и миролюбцам видеть в прошлом иное, но правда истории проста – вместе с ростом благосостояния людей, появления поселений и мирных земледельцев и скотоводов появилось и оружие. Не так важно, вооружались люди, поскольку чувствовали опасность со стороны жадных соседей или опасались, потому что вооружались. Главное – они вооружались и использовали это оружие. Задача военных историков понять кто, как, зачем и когда применял оружие. А еще как вооружение, обряды и обычаи, связанные с ним, стали культурой, которая определяла и организовывала жизнь наших предков.

Русский воин в татарском вооружении. Гравюра. Германия. XVI в.

Фото: предоставлено автором

Сильные направили мечи

Против слабых, обнаживших сабли, —

Дрогнули в сраженье силачи:

Быстро утомились и ослабли.

Саблю изобрёл простой кузнец —

Человек расчётливо практичный,

Понимал он: рыцарям конец,

Станет конница демократичной!Николай Глазков

Турецкая сабля

1944

«Само происхождение сабли не совсем ясно»

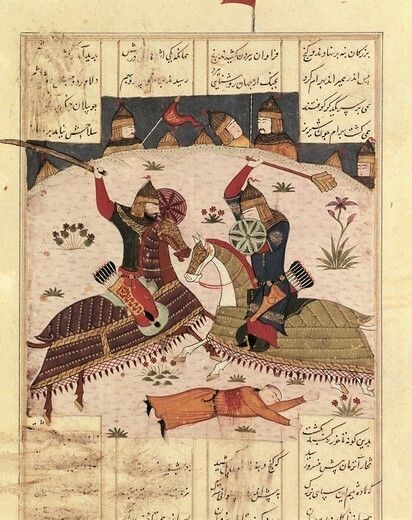

Сражение татарских воинов. Персидская миниатюра. XIV в (1)

Фото: предоставлено автором

Главным клинковым оружием татар и их предков была сабля – изогнутый однолезвийный клинок с заточкой по внешней стороне и скошенным в сторону лезвия рукоятью. Этим сабля отличается от двулезвийных мечей, а также от ближневосточных и средиземноморских мечей типа древнеегипетского хопеща или греческой махайры, имевших вид развернутого серпа, от которого они и происходили. От различных однолезвийных мечей, которые не совсем верно именуют палашами, хотя они более напоминают современные эспадроны.

Эффективность сабли, как боевого оружия, определялось таким сочетанием кривизны клинка и положением центра тяжести, при котором уменьшается угол резания и увеличивается сила удара, в первую очередь за счет разрежающего действия. Меч, которым наносили рубящий удар для соответствующего эффекта должен был быть более тяжелым и не позволял наносить быстрые и резкие удары.

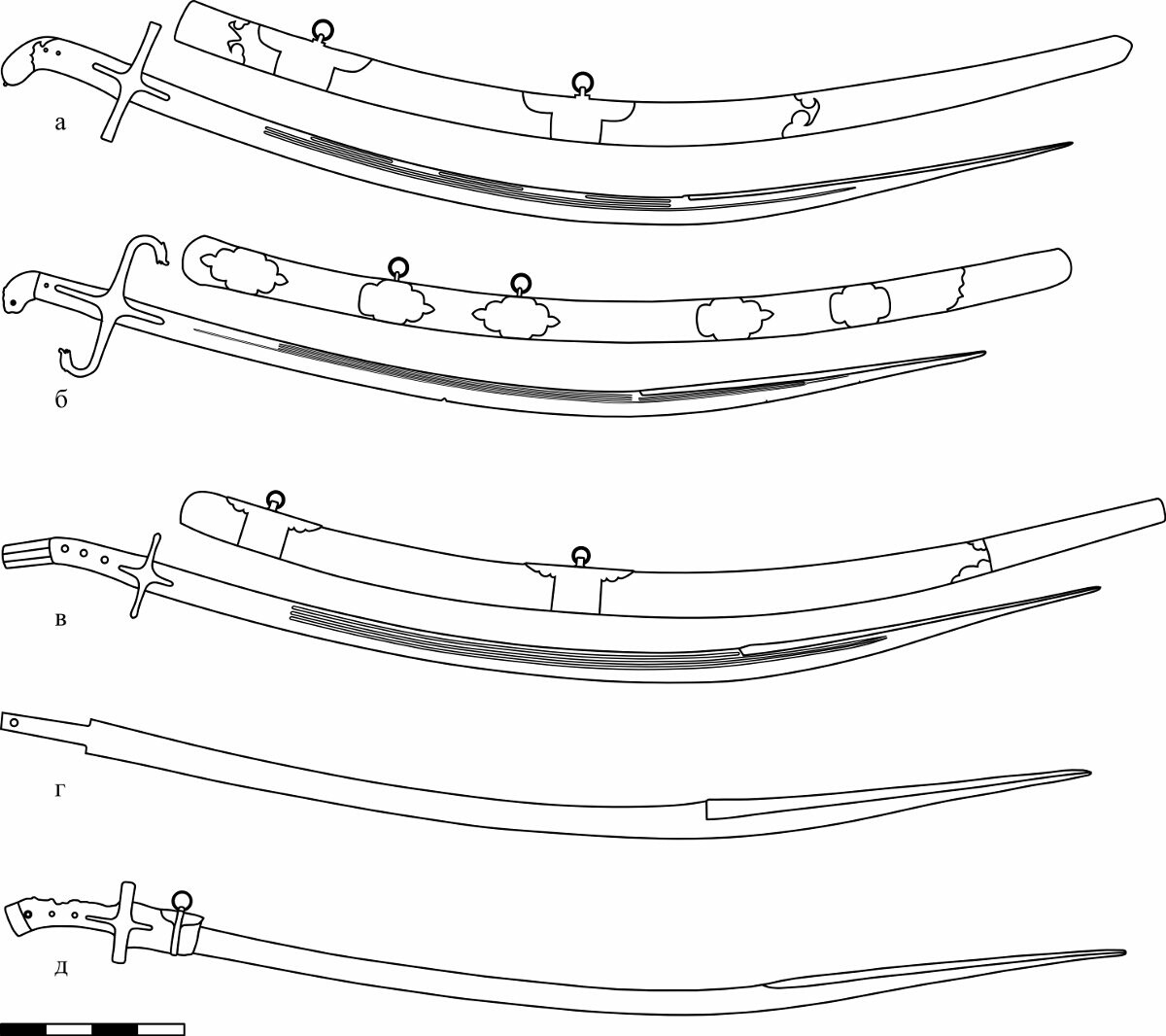

Булгарские сабли XI-XIII вв. НМ РТ и НМФ

Фото: предоставлено автором

Само происхождение сабли не совсем ясно, поскольку нет никаких переходных форм от длинного меча к сабле. Она просто возникла, как вид оружия и сразу вытеснил мечи и другое клинковое оружие практически во всей степной зоне Евразии. Именно за счет своей конструкции сабля оказалась более приспособлена для маневренного конного боя, когда нужно было наносить сильные и резкие рубящие и колющие удары. Для этого клинок должен быть достаточно легким, но при этом эффективным против защищенного доспехом противника.

«Для такого маневренного боя нужно было новое более легкое, но эффективное клинковое оружие»

Очевидно, в V-VI веках воины в разных концах Евразии пытались найти замену длинному двулезвийному мечу. На некоторых экземплярах появляется удлиненная рукоять, позволяющая имитировать режущий удар, другие становятся однолезвийными. Прообразом сабли, видимо, являются длинные и узкие однолезвийные мечи, известные из раскопок и прекрасно изображенные на фресках общественных зданий согдийских городов. Из более поздних находок такой однолезвийный меч найден в так называемом «кладе из Малой Перещепины» – возможно, погребения одного из потомков Кубрата.

Сражение татарских воинов. Персидская миниатюра. XIV в (2)

Фото: предоставлено автором

Причиной всех этих исканий оружейников стали новые открытия, которые изменили характер военного дела всей Евразии, совершив настоящую революцию. В степях Восточной Евразии в IV-VI веках были одновременно появились седло с жесткой основой и металлические стремена. Удивительно, но до степных всадников из Северного Китая и Монголии никто не догадался сделать такое усовершенствование. Первые стремена были, видимо, какими-то веревочными петлями, которые помогали тяжеловооруженному воину подниматься на коня. Но потом было изобретено жестко седло, позволившее воинам свободно сидеть верхом, а потом и изобрели прообразы стремян из дерева, скрепленного медными заклепками. На смену им пришла уже полная конструкция из седла, конструкция которого не изменилась на протяжении полутора тысячелетий и железные стремена с ушком для ремня, который крепился к седлу. Тем самым, всадник приобрел небывалую свободу движения верхом на коне, смог не только джигитовать, но и выполнять резкие повороты и развороты верхом. Для такого маневренного боя нужно было новое более легкое, но эффективное клинковое оружие. Так была изобретена сабля.

Сражение. Школа Шираза, фолиант из Шахнаме. XV в

Фото: предоставлено автором

«Доказано, что в вплоть до XIII века эволюция сабли идет в сторону увеличения длины»

Находок сабель VI-VII веков нет, хотя на каменных изваяниях тюркского времени изображены, очевидно, именно сабли. Реальные находки первых ранних сабель происходят из раскопок могильников Западной Сибири и Предкавказья VII века, то есть тех регионах, которые контактировали со степным тюркским миром.

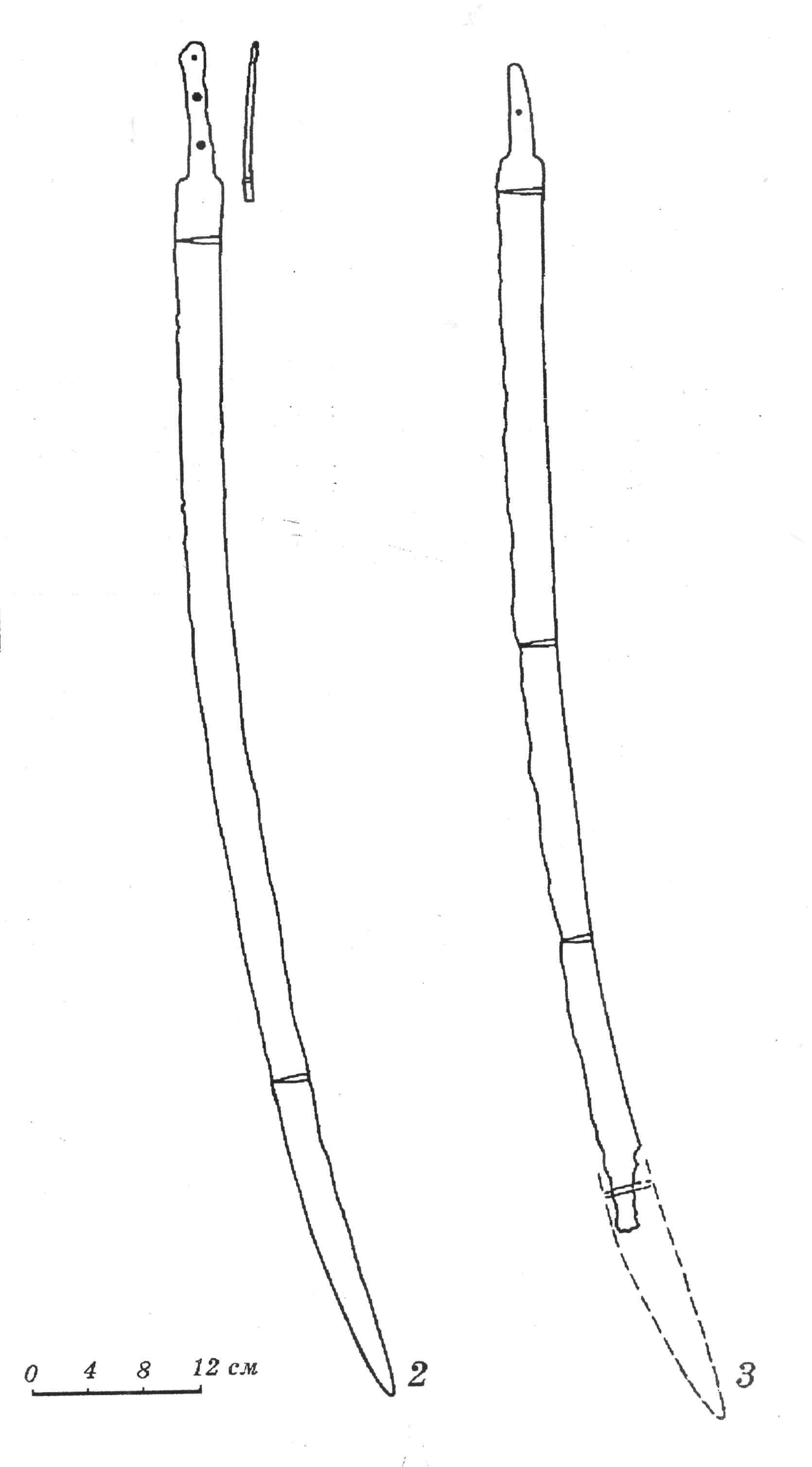

Сабли из булгарских могильников VIII-IX вв. (По Г.И. Матвеевой)

Фото: предоставлено автором

Первый сабли VIII-X веков имели довольно стандартный вид – длина слабоизогнутого лезвия около 80-85 см и чуть скошенная рукоять около 10 см. Именно такие сабли появились в Среднем Поволжье вместе с булгарской аристократией, которая распространяла здесь власть Хазарского каганата.

Татарская аристократия. Миниатюра. Исфахан. Начало XIV в.

Фото: предоставлено автором

Доказано, что в вплоть до XIII века эволюция сабли идет в сторону увеличения длины, выгиба клинка и изгиба рукояти. Все булгарские экземпляры сабель можно разделить на основе изменения длины и кривизны клинка на два типа. Сабли X-XII веков характеризуются длиной 85-90 см и небольшим изгибом. Сабли конца XII – начала XIII веков имеют уже длину более 90 см (до 110 см) и более сильный изгиб. Изменения сабельной полосы были вызваны, увеличением роли и значением кавалерийского боя, потребовавшего развития фехтовальных приемов, а также мощи удара против конных латников за счет увеличения веса клинка.

Сабли из Золотаревского городища. XIII в. (По Г.Н. Белорыбкину)

Фото: предоставлено автором

Следовательно, развитие булгарских сабель идет в рамках общей эволюции сабель Евразии. Некоторой особенностью развития булгарских сабель является отсутствие клинков с широким и сильно изогнутым лезвием. Следует сказать, что, вопреки часто встречающимся в научной литературе упоминаниям о палашах, в действительности у булгар в домонгольский период не известно однолезвийных прямых клинков.

Одновременно модифицируется рукоять сабли. Ее изгиб по отношению к оси клинка практически не изменился (он колебался в пределах 6-8º), но изменились ее детали. Навершие сабельной рукояти наряду с грушевидными приобретают цилиндрическую форму. Но более всего претерпели изменения гарды или перекрестия сабель. Набор перекрестий (всего их известно из Булгарии около 50 находок различных форм X-XIII вв.) наряду с традиционными типами (прямые с шариками на концах), включает в XIII в. новые экземпляры с изогнутыми вниз концами и длинными выступающими стержнями. Все это свидетельствует о постоянных конструктивных изменениях, ведущим направлением которых являлось стремление максимально приспособить их для более надежной защиты руки в условиях развития диапазона фехтовальных приемов и возросшим значением маневренного многоактного кавалерийского боя.

Сабля XIII-XIV вв. НМ РТ

Фото: предоставлено автором

«Сабля в тюрко-монгольском фольклоре выступает как элемент вооружения знатных воинов»

Есть данные о строении булгарских ножен, которые, судя по ряду находок, имели подвижное крепление к поясу через обойму с кольцом. Определенные факты, наряду с историческими аналогиями, позволяют сделать вывод о ценности сабель и их особой роли в наборе оружия тяжеловооруженных воинов.

К сожалению, состояние источников не позволяет в должной мере проанализировать место сабли в культуре средневекового населения Волжской Булгарии и социальный статус ее владельца. Тем не менее, можно отметить, что сабля (как основное клинковое оружие) играла важнейшую знаковую функцию – она являлась символом оружия и атрибутом власти, а ее применение наделено особым сакральным смыслом. Недаром эльтебер Алмыш, угрожая противникам, говорит: «Кто будет мне противиться, того я поражу мечом». Сабля в тюрко-монгольском фольклоре выступает как элемент вооружения знатных воинов. Одновременно в булгарской дружинной культуре, очевидно, сквозь традиционные штампы восточной литературы выступают черты индивидуализации личного оружия, что выражается в наделении клинков именами собственными.

«Характерным признаком золотоордынских клинков стали долы, иногда парные»

В период монгольского завоевания и особенно Улуса Джучи (середина XIII – XV век) сабля продолжала играть роль основного клинкового оружия. Фактически никакого другого клинкового оружия на территории Улуса Джучи не обнаружено. Более того, на территории Руси сабля полностью вытеснила меч, которые некоторое время сохранялись на Северо-Западных земля – Новгороде и Пскове, но и там в XV-XVII веках сабля стала преобладающим клинковым оружием.

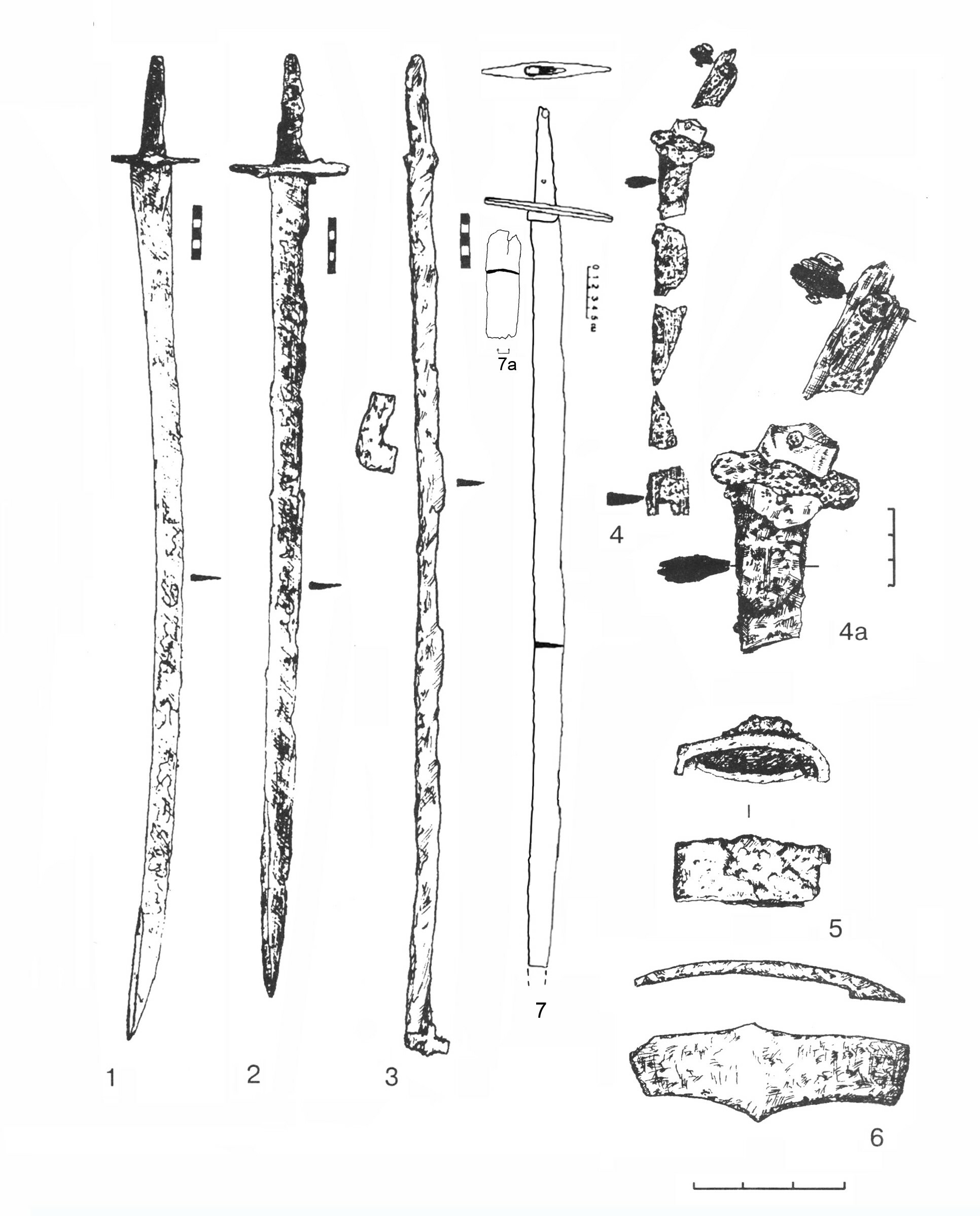

Сабли Улуса Джучи. XIII-XV вв. (По М.В. Горелику)

Фото: предоставлено автором

Длина золотоордынских сабель по сравнению с ранним временем заметно увеличивается, достигая 120 см, а изгиб – не показывает единой тенденции – наряду с сильноизогнутыми (до 3 см) сосуществовали слабоизогнутые (1-1,5 см) клинки. Клинок ордынской сабли по центральноазиатской традиции обычно имел на конце заточку на обушке длиной в 20–30 см и ромбическое в этой части сечение. Характерным признаком золотоордынских клинков стали долы, иногда парные, прорезавшиеся с обеих сторон клинка вдоль обушка, причем они были смещены относительно долов на другой стороне. Это придавало прочность клинку и облегчало его вес. Современные анализы стали золотоордынских клинков говорят об их высочайшем подчас качестве: их изготовляли из «дамасской» – сварной стали и даже из литого булата. С течением времени золотоордынские сабельные клинки становились все более изогнутыми.

Во второй половине XIV в. они приобретают хорошо выраженную елмань – расширение в нижней трети-четверти клинка. В этот же период в Прикубанских областях Улуса Джучи конец клинка стали отковывать в виде подромбического в плане выпрямленного острия. Такой клинок получил название «черкесского» и широко распространился вплоть до Средней Азии. Определенно он использовался для колющего удара, способного пробить кольчугу или сочленения чешуек металлического доспеха.

Сабли с черкесским лезвием XIV-XV вв. (по В. Прокопенко)

Фото: предоставлено автором

«В подавляющем большинстве случаев сабли золотоордынского времени имели крестообразные узкоромбические перекрестия»

Традиционно центральноазиатской деталью золотоордынских клинков была оковка клинка под перекрестием специфической обоймой с языком, охватывающим верх лезвия на 10–15 см. Эта обойма предохраняла указательный палец бойца, охватывавший нижний отросток перекрестия, а также устье ножен, от пореза. Очевидно, что такой способ хвата рукояти сабли был связан с определенными фехтовальными приемами – например, колющим ударом с оборотом клинка.

В подавляющем большинстве случаев сабли золотоордынского времени имели крестообразные узкоромбические перекрестия с оттянутыми вниз концами. Характерным признаком ордынских перекрестий является их асимметричность – нижний отросток длиннее верхнего. Позднее, в XIV в. концы крестообразных гард расплющиваются или завершаются декоративными шариками. Подобные универсальные перекрестия были широко распространены во времени (XIV-XVII вв.) и в пространстве – от Подунавья, Поволжья и Северного Кавказа до Средней Азии. Никакой этнокультурной привязки они не имели – только социальную. Это было оружие военной аристократии Улуса Джучи и постордынских ханств, а также их соседей.

Сабля с тамгообразными знаками. Улус Джучи. XIV - начало XV вв. ГЭ

Фото: предоставлено автором

Этот тип перекрестий сменил все разнообразие домонгольских гард и определял их моду в степях Северной Евразии практически до наших дней. Причиной этого стали простота и универсальность подобной защиты руки, способность обеспечить большее разнообразие фехтовальных приемов.

«Знаком особого почета являлось пожалование ханом драгоценного пояса, на котором подвешивалась сабля»

Сабля, как вообще клинковое оружие, являлось оружием профессиональных военных – служилой знати. Еще Иоанн де Плано Карпини, описывая вооружение монголов, писал, что «богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые». Подобная традиция использования сабель сохранилась и в Улусе Джучи, где «сабли булатные» упоминаются в русских источниках, а также изображаются на миниатюрах, причем сабли абсолютно преобладают над другим клинковым оружием. Сабли служили не только оружием, но и символом знатности и богатства владельца, определителем его принадлежности к татарской знати. Недаром знаком особого почета являлось пожалование ханом драгоценного пояса, на котором подвешивалась сабля. Обычно сабля, как и боевой конь, имела особое «магическое» имя (например, «срубающая головы сверкающая сабля» Токтамыша «Алжасман» из татарского дастана «Идегей»).

Сохранились также детали от ножен, как правило, имевшие по центральноазиатской традиции вид обойм с подвижными кольцами для крепления к поясу. Этот вид крепления к поясу вошел в моду в Восточной Европе с начала XIII в. и в значительной степени обязан центральноазиатской моде. Позднее этот тип крепления ножен стал характерным признаком татарских воинов и стран, находившихся под влиянием их военной моды.

«Эфес этих сабель был крестовидный с расширениями на концах»

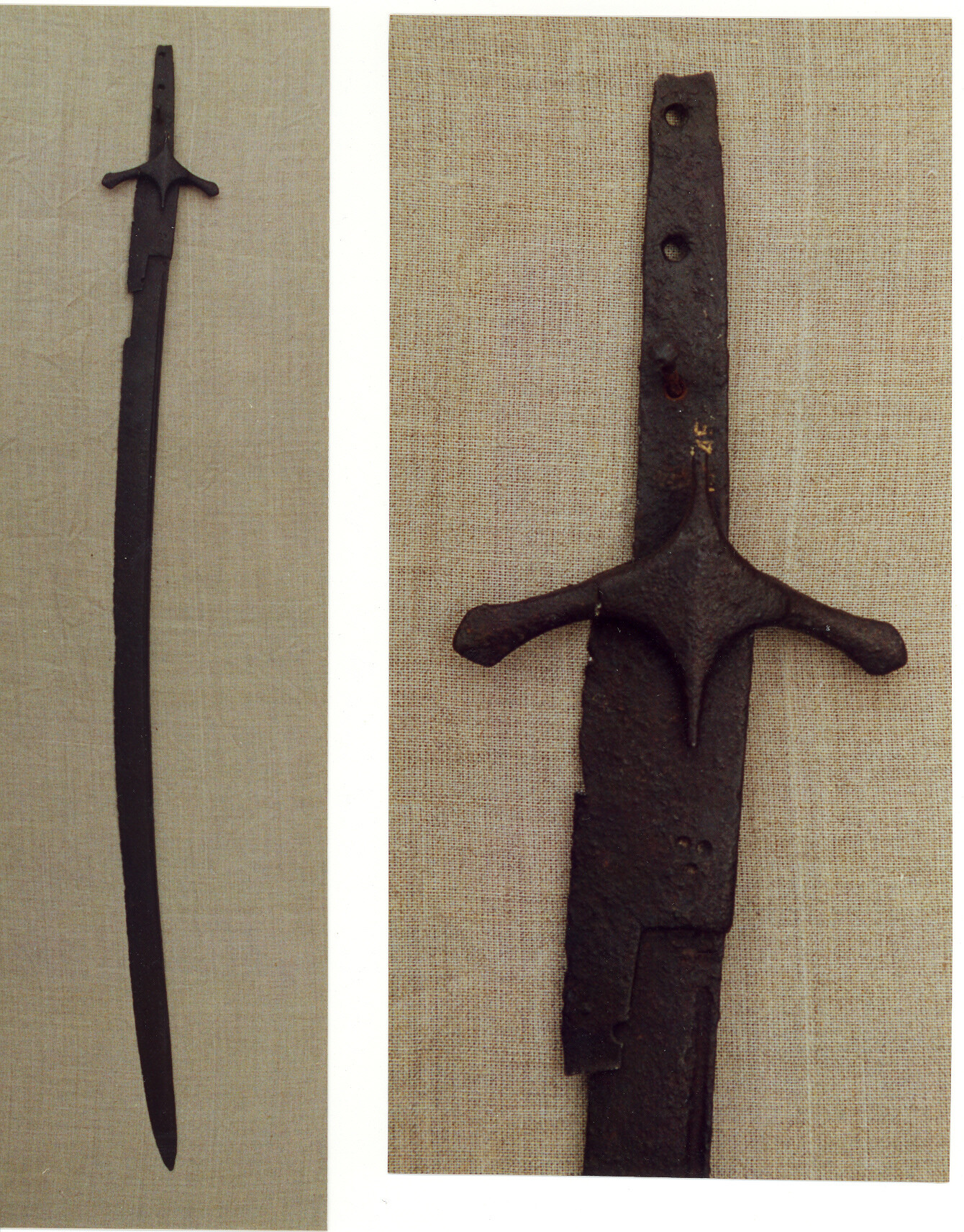

В эпоху Казанского ханства из раскопок и музейных собраний известно, по крайней мере, две целых сабли и один обломок. Судя по этим находкам, в XV-XVI века татарские сабли обычно имели длину лезвия 0,9-1 м, на нем имелась овальная выемка – дол, а клинок заканчивался обоюдоострым расширением – елманью.

Сабля XVI в. НМ РТ

Фото: предоставлено автором

Эфес этих сабель был крестовидный с расширениями на концах, находки подобных гард известны из раскопок в Казанском Кремле и ряде других памятников периода Казанского ханства. На ряде сабель XIII-XIV веков лезвие клинка у эфеса было оковано железной пластиной, чтобы избежать прорезания ножен. В отличие от более ранних, сабли XV-XVI веков часто имели большую ширину и кривизну клинка. Они позволяли наносить мощный рубящий удар, а также колоть.

Сабли обычно носили в кожаных ножнах с металлическими оковками краев. Богатые воины могли себе позволить ножны с серебряными и золотыми накладками и навершиями, усыпанными драгоценными камнями. Вообще, сабли традиционно были оружием знати, знаком рыцарского достоинства батыра. Их ношение и использование было исполнено особым смыслом. Например, батыр не должен был в случае ссоры обнажать клинок более чем на треть, так как после этого он мог вложить его обратно только «отмыв» в крови обидчика. Потерять или отдать саблю означало потерять честь. Обычно они передавались по наследству и хранились в домашних арсеналах. Этим объясняется редкость их находок среди археологических коллекций.

Автор: Искандер Измайлов