НАДМОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ХУСЕЙН-БЕКА ИЗ ЧИШМИНСКОГО МАВЗОЛЕЯ:

ОПИСАНИЕ 1910 ГОДА

Летом 2023 г. в ходе архивных поисковых работ в Российском государственном историческом архиве (РГИА) было выявлено дело, озаглавленное как «Описание памятников и копии надписей, находящиеся на стенах церквей, мечетей и армяно-грегорианских, армяно-католических, аугсбургских и магометанских кладбищах». Ознакомление с этим объемным документом позволило выделить три основных географических группы тюркских мусульманских эпиграфических памятников, описанных в 1910 году. Наибольший пласт эпиграфических материалов содержали сведения по региону Закавказья, кроме того здесь фиксировались эпиграфические выписки по городу Ташкенту и европейской части Российской империи, локализованной городом Уфой и некоторыми населенными пунктам Уфимской и Вятской губерний.

Сведения, предоставленные Оренбургским магометанским духовным собранием по европейской части Российской империи вобрали в себя 9 эпиграфических памятников. Полностью данные материалы приведены в подготовленном нами полном издании этих документов: «Тюркская мусульманская эпиграфика в Российской империи. Материалы исследований 1910 года. Том 1. Город Ташкент и Европейская часть России / Авт.-сост.: Х.М. Абдуллин (отв. ред.), А.М. Гайнутдинов, С.Р. Хамидуллин, И.И. Гайнуллин. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2024. – 92 с.; ил.», админ.татаровед.рф.

Арабографичные материалы по городу Уфа, Уфимской и Вятской губернии выполнены каллиграфическим почерком. Мастер-каллиграф дважды оригинально подписал свои работы как « بقلم حسن على », т.е. «рукой (пером) Хасана Гали».

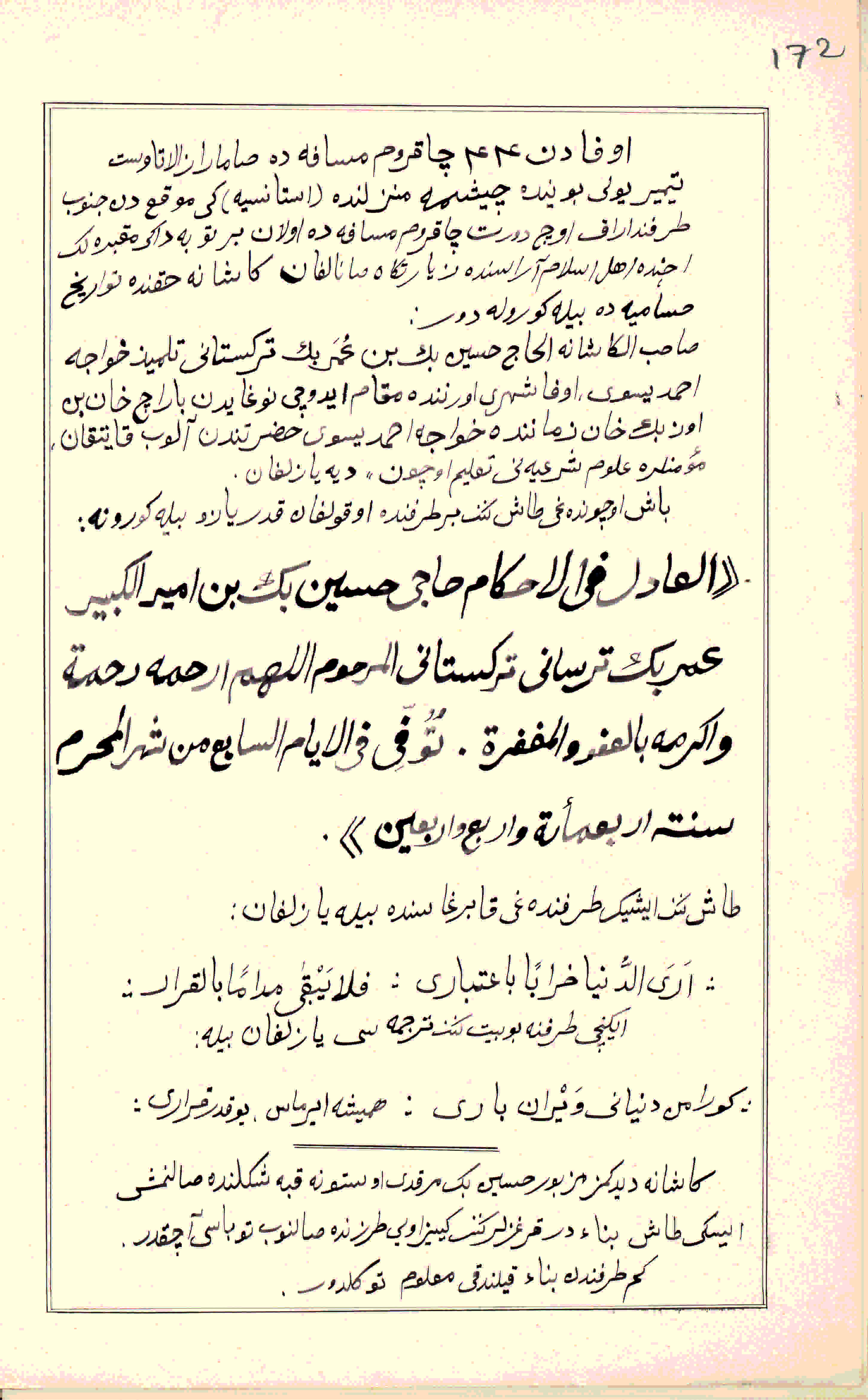

Арабографичная копия описания намогильного камня Хусейн-бека из

Чишминского мавзолея. Российский государственный исторический архив в

Санкт-Петербурге. 1910 год

Предоставлено автором

«Достоверных письменных источников о Хусейн-беке не сохранилось»

Здесь наибольший интерес представляют эпиграфические данные из мавзолея Хусейн-бека. Выполненное специалистом по заданию Оренбургского магометанского духовного собрания описание текста более полное, нежели чем сохранившиеся в академических исследованиях XX – первой четверти XXI века. В частности, в 1910 г. еще, видимо, сохранялась оригинальная надпись (позже утраченная) с полным титулом Хусейн-бека. Эпиграфист в этот период зафиксировал его впервые в историографии как «покойный справедливый судья Хаджи Хусеин-Бек, сын великого Эмира Гумер-Бека из местности Терсановой, Туркестан».

Также немаловажно отметить, что современник обратил внимание и на язык написания на одной из сторон камня, однозначно охарактеризовав его как «на третьей стороне написано то же самое содержание стиха, только на татарском языке». Напомним, что 1910 год даёт нам полное основание интерпретировать это заявление не как общее, а вполне национальное.

Надмогильная плита Хусейн-бека находится в мавзолее, недалеко от поселка Чишмы (Республика Башкортостан). Этот мавзолей является архитектурным памятником XIV в., объект культурного наследия федерального значения, хорошо известная и почитаемая мусульманская святыня России. Достоверных письменных источников о Хусейн-беке не сохранилось. Как видно из перевода надмогильной эпитафии, Хусейн-бек родился в Туркестане в семье эмира Гумер-бека. Он учился у хаджи Ахмеда Ясави.

Ясави Ахмад (Кул Ходжа Ахмад) (1093–1166) – среднеазиатский поэт-суфий, основатель суфийского ордена ясавийа. На его могиле воздвигнута усыпальница, ставшая местом поклонения, где в конце XIV в. по поручению среднеазиатского правителя Тимура был воздвигнут мавзолей. Прославился как поэт и философ. Произведения Ясави были распространены среди татар и породили множество подражаний.

«При воссоздании облика мавзолея в 1911 г. был, по всей видимости, положен облик центрального мавзолея комплекса Ханской усыпальницы в Булгаре»

По приглашению хана Борака Хусейн-бек был направлен в Западное Приуралье с миссионерской целью для распространения ислама среди местного населения. Ему был дан титул кадия, то есть верховного судьи, который вершит правосудие по законам шариата. После посещения Мекки и совершения хаджа он получил титул хаджи. Переводчик отмечает, что сура из Корана, высеченная на других сторонах камня, приводится на арабском и татарском языках, что еще раз подтверждает отношение мавзолея Хусейн-бека к татарскому культурному наследию.

К XVIII–XIX вв. здание мавзолея было сильно разрушено (обвалились наружный и внутренний купола, а также вершины стен постройки; упавшие камни перекрытий раздавили алебастровые эпитафии в погребальной камере и каменную оградку над могилой Хусейн-бека). Уже в эти столетия руины мавзолея считались у местных жителей святыней периода ислама. В 1911 г. руины мавзолея XIV в. были реконструированы (перестроены) по распоряжению муфтия Мухамедьяра Мухаметшариповича Султанова (1837–1915) на средства религиозной общины и на добровольные пожертвования мусульман. Был расчищен древний фундамент постройки и убраны крупные обломки в погребальной камере; земляной пол выровнен, а остатки треснувших алебастровых эпитафий (для сохранности) засыпаны перемешанной землей. Остатки пилонов выдвинутого портала перед входом в мавзолей частично разобраны и засыпаны грунтом (в 1911 г. мастера портал не стали возводить, барабан также не был построен). Для воссоздания стен использовались камни светлого плотного известняка, добывавшегося вблизи п. Чишмы. Камни подвергались обтесыванию и подгонке друг к другу. Стены строились по принципам нерегулярной цепной кладки, на глиняном растворе. Все было подчинено идее функциональной простоты и монументальной значимости. В основу планировки при воссоздании облика мавзолея в 1911 г. был, по всей видимости, положен облик центрального мавзолея комплекса Ханской усыпальницы в Булгаре (точнее – ее вид в начале ХХ столетия). Следует сказать, что сооружения центрической формы для территории городища Великие Булгары (Татарстан) изначально не были чуждыми. Именно такие строения, а также современный вид мавзолея Хусейн-бека, стали образцами для архитектурно-графических реконструкций разрушенных сооружений в Булгаре.

«Покойный справедливый в решениях Хаджи Хусеин-Бек, сын великого Эмира Гумер-Бека Боязливого [перед Аллахом] из Туркестана»

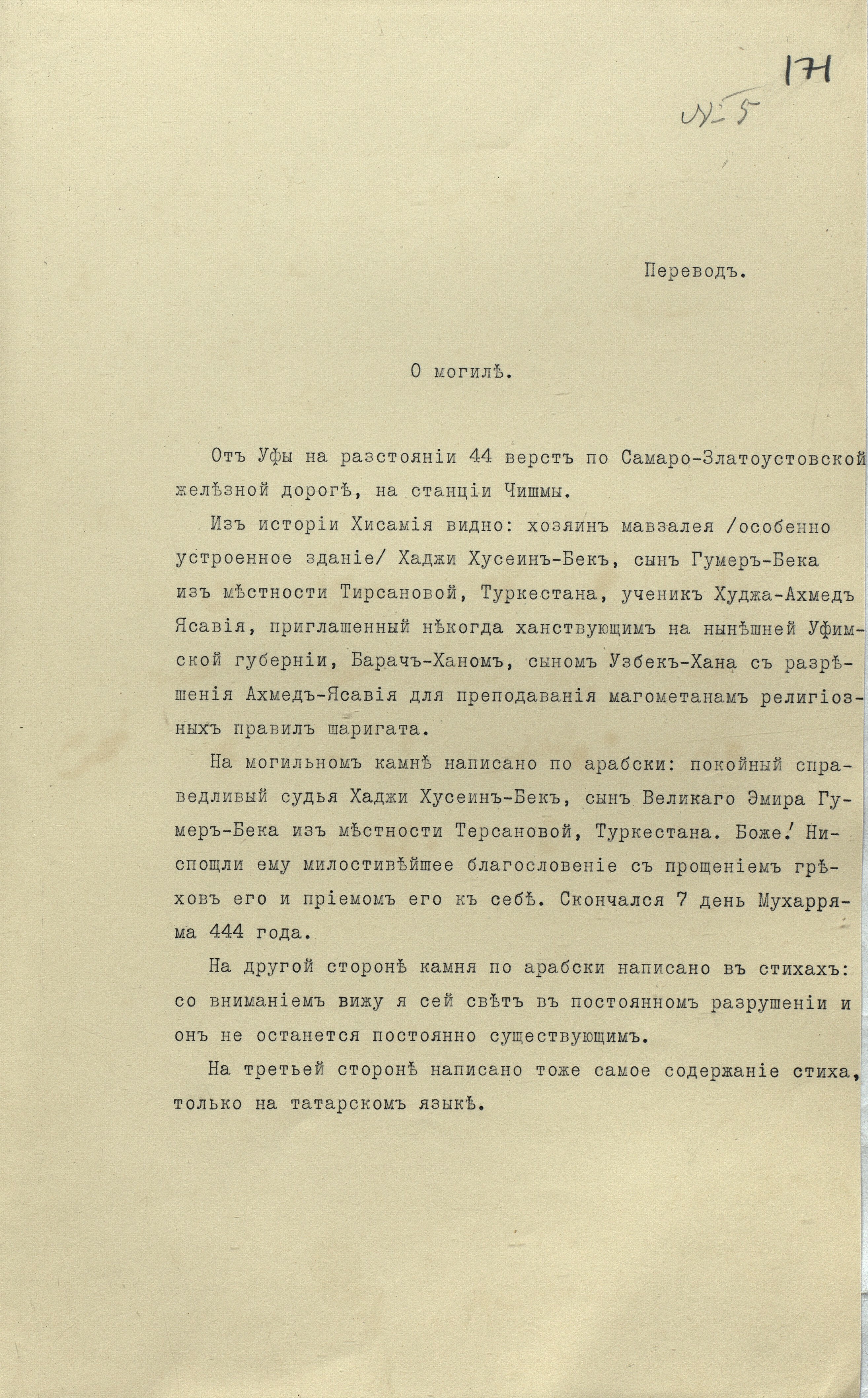

Русский перевод и описание намогильного камня Хусейн-бека из

Чишминского мавзолея. Российский государственный исторический архив в

Санкт-Петербурге. 1910 год

Предоставлено автором

Обращает на себя внимание совершенно уникальное прочтение современниками местности, в которой родился Хусейн-бек. Они записали ее как «из местности Тирсановой, Туркестана». Никто из исследователей не давал этого варианта топонима ранее. В.С. Юматов видел в нем – Торсяс; М.В. Лоссиевский – Торас; Р.Г. Игнатьев и Г.В. Юсупов – Тарсас. Г.Н. Гарустович считал, что мы имеем дело с искаженным написанием среднеазиатского (Туркестанского) города Тараза (бывший – Джамбул в Казахстане).

Мы благодарны эксперту в области средневековой истории, к.и.н. И.М. Миргалееву, подтолкнувшему нас проверить персидскую версию якобы топонима « ترسان ». Однако все варианты персидско-русских словарей однозначно трактуют слово « ترسان » как «напуганный». И это явно не топоним. Более того, также это слово переводится со старого османского языка, в который оно, видимо, попало из персидского. Еще более интересная интерпретация получается, если взять буквальное написание этого слова в арабском языке « ترساني » (именно так оно дается в тексте). Электронная энциклопедия арабских имен Султана Кабуса трактует его как «в переводе с персидского означает боюсь» (Sultan Qaboos Encyclopedia of Arab Names (Sultan Qaboos University, 1985)).

Таким образом, это слово выглядит не топонимом, а «лакабом» – частью арабского имени, прозвища, почётного титула, возвеличивающего эпитета, то есть его можно прочесть как «покойный справедливый в решениях Хаджи Хусеин-Бек, сын великого Эмира Гумер-Бека Боязливого [перед Аллахом] из Туркестана».

Также важный момент, на который хотелось бы обратить внимание: переводчик указывает, что хаджи Хусейн-бек скончался в 444 году. По мнению знаменитого татарского эпиграфиста Гаруна Юсупова «Скончался [девятого] дня благословенного богом месяца [чет]вертого, года семьсот сорокового .....», то есть в октябре 1339 г. по современному летосчислению. Интересно, что при этом датировка 444 г. по хиджре (1052 г. по григорианскому календарю) фигурировала и ранее, и именно у дореволюционных исследователей. Одиннадцатым веком датируется этот мавзолей и в правительственных документах о постановке памятника на государственный учет.

Таким образом, обнаруженные эпиграфические документы позволяют по-новому взглянуть на интерпретацию текста известного и почитаемого памятника. В свете возникших в последнее время дискуссий о национальной принадлежности памятника являются аргументом для отнесения его к татарскому культурному наследию.

Источник фото на анонсе: wikimedia.org