Камиль Самигуллин: «Изменения в уставе внесены не только в части должности муфтия, а касаются всей системы ДУМ РТ»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нужно пробудить в людях желание, чтобы создавать по случаю Рамадана добрый праздник вокруг себя»

— Камиль хазрат, вначале мы бы хотели поговорить об итогах месяца Рамадан. Кажется, что уразу держат все больше людей. В Казахстане, например, проводят исследования: сколько человек собирается держать пост, сколько держит, возрастные и географические особенности. Есть ли что-то подобное в Татарстане?

— На самом деле, посчитать статистику невозможно. Объективной статистики вам никто не предоставит. Если мы говорим о намазе, то мы можем приблизительно посчитать, сколько молящихся в пятничные дни и на праздничных намазах. И то только среди мужчин, потому что женщинам предпочтительно молиться дома. А пост – это самое скрытое поклонение, оно остается только между человеком и Господом. Его невозможно увидеть посторонним взглядом или проверить. Даже если я скажу, что сегодня держу пост, вам останется только поверить мне на слово. Тем более если это дополнительный пост, вы об этом вообще можете не знать. Ураза спрятана, и ее видит и знает лишь один Всевышний.

Перед началом Рамадана мы получаем шквал звонков с вопросами по правилам соблюдения поста и по решениям ДУМ РТ относительно размеров садаки на священный месяц, мы отмечаем многочисленные перечисления фитр-садаки в адрес нуждающихся, наблюдаем большое количество народу на ифтарах и таравих-намазах в мечетях.

Все это косвенно указывает на то, что уразу с каждым годом держат все больше людей и что постящихся определенно больше, чем молящихся. И сегодня это очень распространенная практика, когда человек не читает намаз, но держит уразу. Иншааллах, пост подтолкнет их к намазу в будущем.

— Ифтары стали масштабнее, их посещает все больше людей. Это действительно так?

— Самый показательный пример – Республиканский ифтар. Каждый год мы увеличивали количество участников, потому что на это есть реальный социальный запрос. В этом году накрыли [столы] на 13 тысяч гостей, а пришло гораздо большей людей. То же самое в мечетях: в «Марджани» ежедневно кормили до 300 человек, а в «Ярдэм» – около 500, не считая 1400 ланч-боксов на раздаче.

Таких мечетей, в которых проводили ежедневные разговения, только в одной Казани было около сорока. А добавьте к ним еще площадки благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ, который накормил 400 нуждающихся, или медресе, разные корпоративные и тематические маджлисы. Ифтары для журналистов, для предпринимателей, для женщин, для участников СВО, для врачей, для писателей. Мы знаем, что такая традиция стала проникать даже в министерства и в банки.

Для людей это повод пообщаться. Некоторые даже замечают, что встречаются друг с другом только в период Рамадана, потому что в течение года мы заняты текущими повседневными делами. А на Рамадан планируем дни так, чтобы уделить больше времени духовности, поклонениям, родственным связям, добрым поступкам. Словом, хотим быть ближе к Всевышнему. Образ жизни человека в месяц Рамадан меняется. И хорошо: пусть хотя бы один месяц в году люди будут более искренними и милосердными, работают над своей богобоязненностью, совершают дела ради Аллаха.

Для Благотворительного фонда «Закят» Рамадан – это время активной работы. Потому что с наступлением этого месяца огромное число малоимущих получают благотворительную помощь. ДУМ РТ ежегодно объявляет благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел». По его результатам в Рамадан фонд «Закят» помог 2 288 нуждающимся. Из них 100 человек – это конкретные тяжелобольные дети и взрослые, должники, малоимущие, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они получили реальную финансовую помощь на сумму 9 млн рублей. Еще 600 семей обеспечены продовольствием общим весом почти 6 тонн. Были и разовые акции: благотворительные стрижки для детей из малообеспеченных семей, благотворительный маршрут Рамадана в Казани и так далее.

— В этом году СМИ уделяли большое внимание платным ифтарам. Какое отношение к ним у вас?

— У ДУМ РТ нет полномочий для ограничения проведения каких-то конкретных мероприятий. Мы можем только увещевать, призывать, осуждать или, наоборот, поддерживать те или иные инициативы. Если у людей есть желание собраться вместе для разговения или просто пообщаться и заплатить за эту встречу деньги – это их выбор.

К тому же не всегда платный ифтар – это про «инфоцыганство». Представим, что люди – коллеги по цеху, которые относят себя к какому-то клубу по интересам, к землячеству или они соотечественники и сородичи, например единомышленники или просто друзья и родственники, решают встретиться и вместе «поифтарить». Среди них нет спонсора-благотворителя, и значит, каждый заплатит сам за себя, – этот маджлис будет считаться платным ифтаром или нет? Нет ничего предосудительного в том, что человек заплатил за себя, если организатор ифтара не готов взять на себя финансовую нагрузку за всех.

Среди платных ифтаров есть и такие, которые напрямую сопряжены с социальной ответственностью, когда стоимость входного билета складывается не только из организационных расходов (аренда площадки, приготовление блюд, культурная программа, спикер), но и из благотворительного взноса на помощь нуждающимся. Не вижу ничего плохого в таких ифтарах.

Другое дело, если часть собранных средств остается в карманах основного организатора ифтара. Лично мне это не нравится, и тогда у меня есть выбор – не ходить на такие мероприятия.

«К тому же не всегда платный ифтар – это про «инфоцыганство»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Во время Рамадана мы видим, что в некоторых странах украшают города, например иллюминацией. Не было ли у вас идеи внедрить нечто подобное, хотя бы на мечетях?

— Мы этим уже занимаемся, предпринимаем некоторые попытки – это акция «Нурлы Рамазан» («Сияющий Рамадан»). Мы объявляем этот конкурс с 2022 года, чтобы люди – физические лица, предприниматели, имамы или представители местных администраций – украшали в Рамадан уличные общественные пространства. Это могут быть частные дома, мечети, пункты общепита, салоны, магазины. Мотивируем главным призом – путевкой в хадж. Пока это непривычно для татарстанцев, но со временем это станет очень красивой традицией, которая будет создавать на улицах городов и сел атмосферу Рамадана. Это наша попытка пробудить в людях желание украсить все вокруг в честь султана всех месяцев.

Тем более украшенные фасады радуют не несколько дней, а целый месяц! Ощущение праздника должно быть не только в стенах мечетей, но и в семьях, во дворах, особенно для детворы. Пока самыми активными участниками являются владельцы частных домов и мечети. Например, жители одного села Кукморского района каждый год наряжают целую улицу! Они так соревнуются за главный приз конкурса, и в результате яркими огнями сияет вся деревня.

В этом году победителем стала семья Газымовых, которая украсила свой частный дом в селе Баланны Муслюмовского района. При этом глава семьи – имам Джамиль хазрат украсил еще и мечеть, и, с его слов, это привлекло еще больше сельчан к ее посещению.

То есть конкурс «Нурлы Рамазан» – это своего рода дагват, просвещение людей. Украшенные объекты напоминают прохожим, что на дворе священный месяц, а застать его в здравии – это самое большое счастье для мусульман. Мы просим об этом Всевышнего каждый год.

Практика украшать общественные пространства есть в разных странах мира. Например, до Рамадана мы вместе с Раисом Татарстана были в умре в Саудовской Аравии. В городе Джидда уже вовсю шла подготовка к Рамадану: украшались магазины, развешивали надписи, повсюду висели банеры с какими-то маркетинговыми акциями. Нужно пробудить и в наших людях желание, чтобы создавать по случаю Рамадана добрый праздник вокруг себя. Особенно для детей.

«Конкурс «Нурлы Рамазан» – это своего рода дагват, просвещение людей. Украшенные объекты напоминают прохожим, что на дворе священный месяц»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Изменения в уставе касаются всей системы ДУМ РТ, а не только должности муфтия»

— Еще раз поздравляем вас с переизбранием на пост муфтия. Теперь срок ваших полномочий увеличился до пяти лет, в связи с этим были внесены изменения в устав Духовного управления. Для чего это понадобилось?

— Срок полномочий муфтия Татарстана синхронизирован со сроками полномочий Раиса республики. Тем более что Рустам Нургалиевич [Минниханов] – еще и глава Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», и Татарстан развивает международные отношения России с исламскими странами. ДУМ РТ должен развиваться в ногу с этими задачами тоже. К тому же курултай — это довольно большие, очень тяжелые для бюджета ДУМ РТ затраты. Теперь следующий съезд пройдет в 2030 году, вести отсчеты тоже будет удобно.

Но изменения в уставе внесены не только в части должности муфтия, а касаются всей системы ДУМ РТ. Например, татарские вагазы на джума не были прописаны в уставе, теперь они закреплены в нашем главном документе. Еще в уставе мы прописали, что имамы должны владеть татарским языком, увеличили сроки их полномочий тоже.

Или «Нигезлэмэ» («Положение о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыбами Духовного управления мусульман РТ») – мы этот документ разработали в 2019 году, рекомендовали всем имамам вести религиозную деятельность строго в соответствии с ним. А прописав «Нигезлэмэ» в уставе, мы обязали их следовать этому документу. Он очень важный, потому что «Нигезлэмэ» – по сути, механизм сохранения татарско-мусульманских традиций и ханафитского мазхаба в Татарстане. В «Нигезлэмэ» прописан порядок проведения всех обрядов: хадж, никах, похороны, имянаречение и так далее. Это некий стандарт, на который опирается каждый имам ДУМ РТ.

В целом курултай – это ведь не только выборы муфтия, но подведение итогов работы ДУМ РТ, казыя, мухтасибов и каждого имама, обсуждение острых вопросов… Жизнь не стоит на месте, меняются обстоятельства, ДУМ РТ тоже необходимо меняться, чтобы не отставать от жизни.

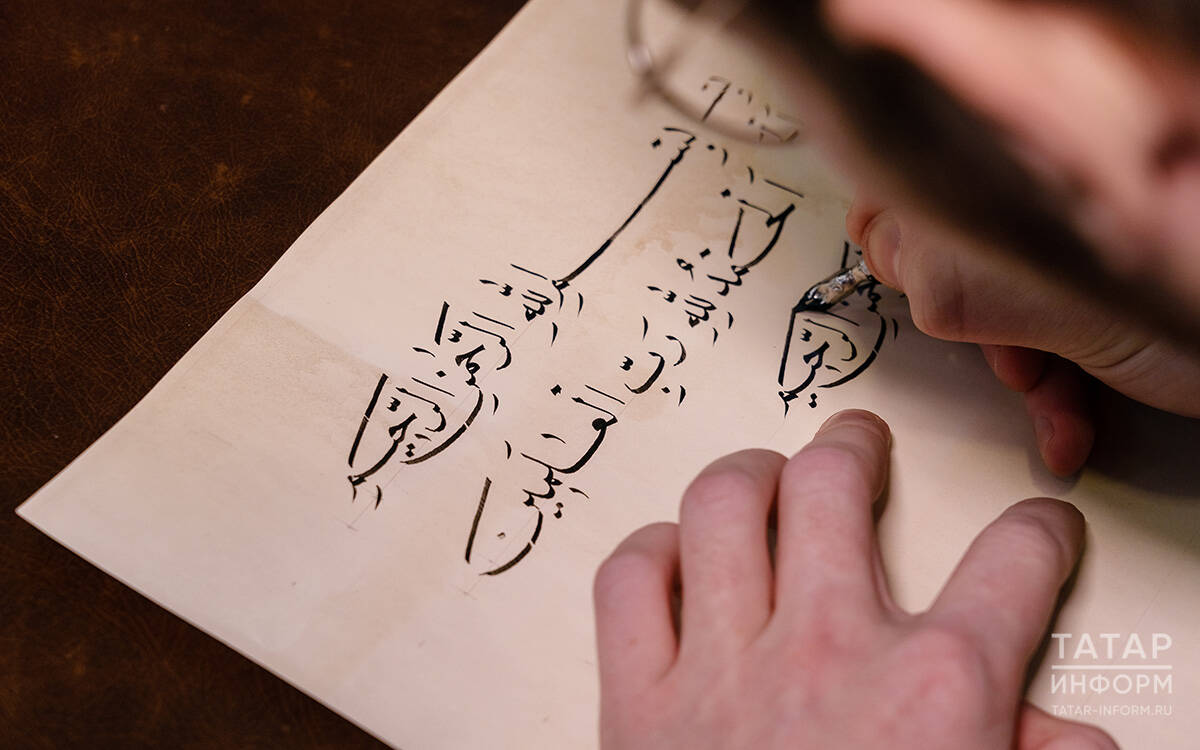

«Казанский рукописный Коран станет первым шагом к возрождению утраченных российских традиций в исламской каллиграфии»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цель каллиграфии – написание Корана, а не только шамаилей»

— Если говорить о вашем предыдущем сроке, что вы считаете самым важным результатом?

— Прорывными достижениями ДУМ РТ я считаю: исламские финансы – мы разработали 17 видов продуктов; издание обновленного «Казан басмасы» и завершение рукописного Корана; выход телеканала «Хузур ТВ» на 14 регионов России и в целом многомиллионные просмотры наших программ в интернете; благотворительная деятельность на 133 млн рублей; съемка фильма «Ибн Фадлан»; 19 научных исследований в области татарского богословского наследия; выход на страны исламского мира для экспорта халяльных товаров. Это, пожалуй, самые важные результаты.

Много внимания в ДУМ РТ уделяется корановедению. Потому что Коран сам по себе – это самая главная книга для каждого мусульманина. Все книги в своей жизни мы читаем только для того, чтобы понять Коран. Любой школьный учебник помогает глубже осознать смыслы Божественного писания и еще больше утвердиться в своей вере во Всевышнего. Не говоря уже о книгах по тафсиру, таджвиду (толкованию Корана и правилам чтения Корана, – прим. Т-и), грамматике, морфологии арабского языка.

Кульминацией деятельности ДУМ РТ в области корановедения является, конечно, рукописный Коран. Возможно, сейчас в России мало кто понимает его значимость, но это как раз от того, что у нас утеряна отечественная школа исламской каллиграфии. А опыт подготовки рукописного мусхафа в современном мире существует в Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. И зарубежные специалисты уже очень высоко оценивают казанский мусхаф, они называют его эталонным.

Нужно понимать, что школа каллиграфии без главного исламского служения, то есть служения Корану, невообразима. Истинная духовная цель мусульманского каллиграфа – не написание шамаилей, не роспись мечетей или картинок, а именно создание Мусхафа Шарифа! Тем самым мы заявляем, что эта наука в России возвращена в Казани, в РИИ – единственном месте в стране, где ее можно изучать.

Казанский рукописный Коран станет первым шагом к возрождению утраченных российских традиций в исламской каллиграфии. Он станет произведением искусства, написанным отечественным хаттатом под наблюдением отечественных богословов и с учетом отечественного богословского наследия. Торжественное начало написания Корана было первым мероприятием в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Планируем, что презентация казанского рукописного мусхафа станет также и первым мероприятием Казани в статусе культурной столицы исламского мира в 2026 году. Он дописан, сейчас идет последний этап проверки – «чтение по буквам», когда на большом экране один специалист читает каждую букву, произносит каждую огласовку, каждую точку и много глаз одновременно следят, чтобы избежать даже малейшей ошибки. Это последний, очень сложный этап, который может длиться несколько месяцев.

Еще один знаковый проект ДУМ РТ в области корановедения – это обновленное издание Корана «Казан басмасы». Когда наши предки в 1803 году издали первый в мире печатный Коран «Казан басмасы» в соответствии со стандартом «Ар-Расм Аль-Усмани», татарский народ стал известен на всю планету как «китаплы халык» («книжный, образованный народ», – прим. Т-и). «Казан басмасы» – это визитная карточка татарской культуры, самое большое наше национальное достояние, самая растиражированная в истории казанская книга. Выражаясь сегодняшним языком, это был бестселлер. И, альхамдуллиях, мы эту великую книгу переиздали: сначала возродили этот уникальный типографский шрифт – сделали его компьютерным, все ошибки исправили, к современным международным стандартам привели, отпечатали в высоком разрешении, бесплатно раздали 30 тысяч экземпляров. То есть мы возродили татарские традиции коранопечатания, вернули Казани былую славу центра коранопечатания.

Параллельно в ДУМ РТ сделано немало и других дел в части изучения и сохранения татарского богословского наследия. Например, имамы и преподаватели ДУМ РТ защитили 19 магистерских и докторских диссертаций по этой малоизученной области татарской духовной культуры. Диссертации – на арабском языке, что выводит татарское наследие на арену современного глобального мусульманского богословия.

Напомню еще, что мы нашли могилу великого татарского богослова Мусы Бигиева в Каире и ежегодно издаем татарское богословское наследие в стенах ИД «Хузур» ДУМ РТ.

— Восстановление исторических мечетей можно внести в актив результатов ДУМ РТ?

— Реставрация исторических зданий осуществляется при поддержке властей Республики Татарстан, при содействии Комитета РТ по охране культурного наследия. За последние четыре года восстановлено шесть старинных мечетей и зданий: медресе «Мухаммадия», мечети «Марджани», «Ак мэчет», «Иске таш», мечеть в селе Нижняя Береске Атнинского района.

Сейчас в Казани отреставрированы и работают все исторические мечети. Это большая милость Всевышнего! На Курбан-байрам (6 июня, – прим. Т-и) планируется открыть историческую мечеть в селе Маскара Кукморского района. Когда-то село было известным центром татарско-исламского просвещения, там учились многие татарские богословы. Это одна из самых древних каменных татарских мечетей, сохранившихся в нашей республике.

А вот современная мусульманская инфраструктура реализуется уже стараниями мухтасибатов и исключительно на народные средства. В 2021-2024 гг. в Татарстане открылось 59 новых мечетей и построены 15 новых зданий и просветительских центров.

«У нас в Татарстане самая сильная система исламского образования»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Любую книгу в медресе мы можем заменить на татарский аналог»

— Какие у вас планы на новый срок?

— Для себя этот план я прочертил. И обсудил его со своими заместителями, которые курируют разные направления. Очень важная задача: усилить систему образования татарской богословской мыслью. У нас в Татарстане самая сильная система исламского образования. В этом большая заслуга Рафика хазрата Мухаметшина (ректор Российского исламского института, заместитель муфтия РТ по образованию, – прим. Т-и). Спасибо ему. Он внес большой вклад в то, чтобы в республике заработала четырехступенчатая система исламского образования: это три мусульманские общеобразовательные школы, около 700 примечетских курсов по основам ислама для детей и взрослых, восемь профессиональных медресе, Российский исламский институт и Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия. То есть у нас можно получить знания об исламе от основ до академического уровня, не выезжая не то что из страны, но даже из республики.

Стандарты образования для медресе при участии Рафика хазрата разработаны и утверждены в 2016 году. Сейчас пора ориентировать их на наше отечественное богословие. Наши учебные программы основаны на лучших практиках современности. Но если мы хотим воспитать таких ученых, как Шигабутдин Марджани, Галимджан Баруди или Мурат Рамзи, мы должны преподавать нашим шакирдам те книги, которые читали они. Мы уже говорили об этом с Рафиком хазратом, и он согласился. Хотя, разумеется, вносить изменения в учебные программы – это работа не одного дня.

Сам Рафик хазрат считает, что в Казани до революции было напечатано 30 тысяч книг. Мы знаем, что 12 тысяч трудов сегодня хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Это книги наших богословов, и некоторые книги – эндемики, которых нет ни у кого. Те ограничения, которые были после 1906 года, подтолкнули татарских богословов писать свои труды или аналоги зарубежных, переиздавать заграничные труды. Но все они были изданы у нас.

— 30 тысяч напечатанных книг?

— Это с учетом всех журналов, разных брошюр – да, 30 тысяч наименований, по заявлению Рафика хазрата. Среди напечатанных нашими богословами книг мы можем найти книги по любым темам. Начиная с алфавита и заканчивая Кораном. Любую книгу, по которой сегодня преподают в медресе, мы можем заменить на аналог, написанный рукой татарского богослова. Мы обязательно должны прийти к этому.

Знаете, что удивительно? Сегодня на олимпиадах по арабскому языку и исламским наукам очень хорошо показывают себя ребята с Северного Кавказа, особенно из Дагестана. И когда мы смотрим на их учебные программы, то видим, что они учатся по книгам татарских богословов: Ахмедхади Максуди, Сунгатуллы Бикбулатова, Мурата Рамзи… А у нас обучаются по мединскому курсу арабского языка!

У меня сын посещает медресе и говорит: «Мы прошли книгу Ахмедхади Максуди, кто он?» Я отвечаю, что это наш богослов, похоронен рядом с Габдуллой Тукаем. Раньше он не обращал внимание на это имя, а сейчас у него возник интерес. За пределами Татарстана наших богословов, к сожалению, знают лучше, чем мы. И это нужно исправлять.

Лет 15 назад я говорил с одним татарстанским хазратом, который окончил аль-Азхар в Каире, в свое время мы с ним вместе начинали учиться в «Мухаммадие». Я спросил у него, сколько он знает имен наших ученых. Он назвал два или три имени. Человек, который учился в наших медресе, в аль-Азхаре и активно работает имамом, назвал всего пару имен.

Но сегодня мы видим прогресс! Благодаря тому, что мы говорим о татарских богословах и изучаем их наследие, сегодня наши имамы, возможно, назовут как минимум 10 имен, а кто-то даже назовет их труды: Абдурашид Ибрагимов, построивший первую мечеть в Японии; Мурат Рамзи, преподававший в Мекке 36 лет и похороненный в Китае; Муса Бигиев; Ахмадзаки Сафиуллин, учивший Талгата Таджуддина и многих современных хазратов; Габдулхак Саматов (первый главный казый Татарстана, – прим. Т-и) – огромный пласт татарских ученых! Нам нужно продолжать изучать их наследие. И подспорьем для этого будут новые докторские диссертации, магистерские работы и даже дипломные работы в университетах и медресе. Это очень важно.

«Если мы хотим воспитать таких ученых, как Шигабутдин Марджани, Галимджан Баруди или Мурад Рази, мы должны преподавать нашим шакирдам те книги, которые читали они»

Фото: © «Татар-информ»

«В кругах богословов мира Казань знали всегда»

— К слову о татарском богословском наследии. Как к нему относятся за рубежом и внутри страны?

— Есть несколько «разрезов», смотря кого мы спросим. Если это касается богословов, шейхов, преподавателей университетов, то они, безусловно, знают наших ученых. Иногда, правда, они не знают их татарского происхождения. Например, книга «Назурат аль-хакк» Марджани преподается в нескольких исламских странах. Книга – о времени намаза, в ней разбирается вопрос совершения ночных молитв, когда их время в нашей географической полосе не заходит, то есть настоящая ночь не наступает. И как-то в Казань приехал ученый из Палестины, мы спросили его про Марджани. Он назвал несколько его книг и рассказал, что изучал в аль-Азхаре его толкование трехтомника по «усуль фикху» (основам права, – прим. Т-и). Но для него было открытием, что Марджани – татарский ученый!

Вся Средняя Азия и весь Северный Кавказ читали и читают наш «Казан басмасы», а начинают изучать Коран по «Муаллим сани» Ахмадхади Максуди и познают основы ислама по его книге «Гыйбадат исламия». В Средней Азии их путь в исламское богословие начинается с книги нашего богослова.

Что касается арабских исследователей, то татарское богословское наследие для них – это как кладезь неизученного материала. Новые темы, новые мысли, новые труды, новые имена – всё находят в Казани! А татарская богословская мысль была очень примечательной на фоне общемусульманской. Дело в том, что в арабской системе богословия все тренды и тенденции определял только один человек – шейх-уль-Ислам. Татарские же богословы могли писать на самые разные темы и поднимали самые разные проблемы и вопросы. Например, Утыз Имани написал целый трактат о порицании распития чая! Другие ученые дискутировали с ним в своих собственных трудах и приводили свои доводы. Сегодня нам эта тема может показаться смешной, но любопытен сам факт того, что в богословских кругах шли публичные научные споры, за которыми с интересом следили другие ученые. Раньше не было телевизора, театра или кино, и люди писали и читали книги, отвечали друг другу через научные труды.

Вот и у нас люди следили за трудами и статьями ученых, покупали их. Поэтому татарская богословская мысль очень известна, и в кругах богословов мира Казань знали всегда. А слава о «Казан басмасы» и книгах «Тарика Мухаммадия» и «Алты бармак» распространялась очень быстро. Их стремились заполучить и очень ценили.

Османский ученый Мухаммад Захид Каусари считался печатью османских ученых. В книге «Хусну такади», где он писал о жизни ученика Абу Ханифы Абу Юсуфа, на 94-й странице есть фраза: «Что касается казанских книг, они подобны рукописям исламского мира. О, если бы появились те, кто бы вновь переиздал эти книги!»

Татарские книги тяжело было найти, они считались редкими, и есть некоторые труды, которые ученые ищут до сих пор. Недавно мы говорили по видеосвязи с шейхом Ибрахимом Мурейхи – главным шариатским судьей Бахрейна и визит-профессором Болгарской исламской академии, он еще является учеником ученика Галимджана Баруди и недавно написал на арабском языке трехтомный труд о казанских богословах. И вот сейчас он делает толкование книги «Рисаля халидия» Халида Багдади, ученого, который был похоронен в Дамаске, но повлиял на татарскую богословскую мысль. Мы с шейхом Мурейхи договорились, что он пришлет PDF-версию своего толкования, и мы прочитаем его вместе, чтобы подредактировать перед изданием в Египте.

Трудов татарских богословов, за которыми зарубежные ученые до сих пор охотятся, огромное количество. Я считаю, что бесплатная электронная библиотека «Даруль-кутуб» — хорошее подспорье для этого. Мы создали ее в 2013 году, и сегодня в ее фонде количество оцифрованных старинных богословских трудов достигло уже 2000 томов! Каждый желающий может на сайте библиотеки скачать или читать онлайн эти труды. Библиотекой активно пользуются ученые и студенты со всего мира. Если у кого-то дома хранится ценная старинная книга, они могут принести ее в издательство «Хузур», мы ее отсканируем и вернем обратно. И книга будет увековечена в цифре.

«Чем живет общество, тем и наполнена мечеть: вагазы – на актуальные темы и социальная деятельность – на решение злободневных проблем»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мечети – это якоря татарской культуры»

— Возвращаясь к деятельности Духовного управления: управленческая команда остается той же?

— Я бы хотел поблагодарить своих заместителей за добросовестную работу. В ДУМ РТ сложилась команда. И, как руководитель, я бы хотел продолжить работать в том же составе. Возможно, проведу рокировку кадров, «с места на место». Но в целом я бы хотел быть со своей командой.

— Насколько вас удовлетворяет ситуация в мечетях: везде ли хватает имамов, у всех ли должный уровень образования и подготовки, все ли они готовы говорить с молодым поколением?

— По уровню образования приведу цифры: у нас 25 имамов, сотрудников и преподавателей успешно окончили БИА, семеро из них стали докторами исламских наук. Есть также доктора и кандидаты светских наук. 251 имам и 752 преподавателя имеют высшее светское или религиозное образование. Но останавливаться нельзя, учиться нужно «от колыбели до могилы». Уровень образования требуется постоянно повышать. Имамы и абыстаи должны быть «зыялы кеше» (просвещенными, образованными людьми, – прим. Т-и).

Имам сегодня – это и хранитель татарской культуры и языка, и духовный наставник мусульман, и преподаватель исламских наук, и организатор массовых мероприятий, и благотворитель, и хозяйственник в своей мечети… Мечети — как были до революции, так и остаются сегодня якорями и очагами татарской культуры, центрами общественной жизни мусульман. Здесь и собрания проходят, и встречи населения с руководителями, и маджлисы, и молодежные-детские мероприятия, и уроки, и конкурсы, и праздники, и благотворительные акции. Сейчас в 61 мечети работают волонтерские пункты для сборов вещей солдатам в зону СВО.

Иными словами, чем живет общество, тем и наполнена мечеть: вагазы – на актуальные темы и социальная деятельность – на решение злободневных проблем.

— А какова роль казыев сегодня? Государство и религия у нас отделены, но можно ли сегодня руководствоваться решениями шариатских судей?

— Если мы вместо «казый» скажем «медиатор», тогда вам будет понятнее и все встанет на свои места. Наши казыи — это медиаторы. Решения казыев не имеют юридической силы, но они помогают досудебно уладить многие конфликты. В основном это семейные споры или споры о совместном бизнесе. Бывает так, что два предпринимателя не поладили, но хотят знать, кто из них прав, – они обращаются к казыю. Абсолютно бесплатно они могут получить решение в полном соответствии с шариатом. Никаких рычагов наказания за неисполнение решения, разумеется, нет. Но коли люди пришли к шариатскому судье, значит, для них его вердикт все-таки имеет значение и они постараются избежать совершения греха в отношении друг друга.

В составе Совета казыев ДУМ РТ работают 11 казыев, и республика условно поделена на 10 регионов-казыятов. Так казыям виднее проблемы местных мусульман.

В других регионах России такой практики нет, и многие мусульмане обращаются к казыям ДУМ РТ. Но неправильно решения казыев ДУМ РТ распространять на другие города и республики. Для каждой местности решения должны быть свои. Например, время праздничного намаза, размеры фидии или закята для мусульман разных регионов будут разными.

Но в ДУМ РТ есть федеральный кол-центр «Даруль-ифта». По бесплатному телефону наши шариатские специалисты консультируют людей по разным религиозным вопросам. В год нам поступает в среднем 10 тысяч звонков не только из Татарстана, но и из регионов Северного Кавказа, Сибири. Очень востребованная услуга.

«ДУМ РТ работает с мигрантами в нескольких направлениях. В первую очередь это духовное воспитание и просвещение в мечетях и повышение уровня образования в исламских учебных заведениях»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В некоторых регионах по пять духовных управлений – это мешает единению»

— Не могу не спросить о недавнем заявлении муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина, который высказался о введении централизованной структуры, возможно, во главе с вами. Что вы об этом думаете?

— Пока что объединение духовных управлений мусульман по модели Русской православной церкви в нашей стране сложно представить. У нас есть Северный Кавказ, у которого своя многовековая история и самобытная культура, традиции и другой мазхаб. А если говорить о Центральной России, то нам как минимум нужно единение в мыслях и идеях – это самое важное. И было бы прекрасно, если бы в каждом регионе был только один муфтият, а не пять, и не три, и не два. Это действительно вредит развитию мусульманской инфраструктуры в регионах, отношениям с властями и правоохранительными органами, а значит, и сохранению ислама. Органы власти не понимают, как взаимодействовать с несколькими муфтиятами, и поэтому диалога с мусульманами нет. Особенно это мешает решению насущных проблем мусульман: например, когда встает вопрос о выделении участка под постройку мечети или об открытии медресе. Работа не идет. В каждом регионе должно быть только одно Духовное управление, тогда наладится взаимопонимание с властями.

Но мнение Талгата хазрата тоже справедливо. Единый и единственный муфтият, конечно, объединил бы мусульман и имамов. Наш голос звучал бы громче, к нашим проблемам относились бы серьезнее, если бы внутри исламского сообщества России были порядок и система. Религиозная деятельность имамов, мечетей и медресе велась бы в рамках отечественных богословских традиций, был бы центр ответственности за их сохранение. Но каким образом объединиться в федеральном масштабе? Пока что готового решения нет. А для имамов и всех мусульман Татарстана всегда очень важное значение имеет мнение нашего Раиса. И если он попросит поддержать Талгата хазрата, то мы подключимся.

В любом случае самое главное – это единение в мыслях, в действиях. Хотя бы в этом мусульманам России нужно объединиться. Но даже этого в нашей стране пока нет. Просто скопировать модель РПЦ мне тоже не видится возможным.

— В последние годы очень активно поднимается тема мигрантов. В республике сегодня находится порядка 100 тысяч мигрантов. Помимо них у нас есть большое количество студентов из мусульманских стран. Как вы видите свою работу с ними, посещают ли они мечети, учитываются ли их интересы?

— Проблемы в миграционной политике известны. Но их должны решать не в ДУМ РТ. ДУМ РТ не миграционная служба, визы и разрешения на въезд в Россию выдают не в мечетях. Это прерогатива государственных правоохранительных органов.

Тем не менее ДУМ РТ работает с мигрантами в нескольких направлениях. В первую очередь это духовное воспитание и просвещение в мечетях через проповеди и повышение уровня образования в исламских учебных заведениях. Мигранты учатся и в наших мусульманских школах, и в медресе, и в РИИ, и в БИА. Понятно, что имамами и абыстаями мигранты работать не смогут: хазраты в нашей республике должны как минимум свободно владеть татарским и русским языками, чтобы вести проповедническую деятельность. Важно и то, что в Татарстане мигранты часто обращаются в ДУМ РТ за религиозной консультацией, ко мне на прием тоже приходят. То есть просветительскую работу среди мигрантов мы ведем.

Во-вторых, Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ так же по своей линии ежедневно проводит занятия, направленные на социализацию малообеспеченных семей, в том числе для семей мигрантов. Кроме того, порядка четверти благотворительной помощи от фонда «Закят» приходится на нуждающихся мигрантов. В девяти мухтасибатах ДУМ РТ работают 14 точек «Приюта человека», в которых организуется раздача благотворительных обедов для бездомных и нуждающихся, среди которых также есть мигранты.

В-третьих, ДУМ РТ на постоянной основе привлекает мигрантов к участию в молодежных проектах, они являются даже волонтерами Республиканского ифтара.

«С открытием Болгарской исламской академии у хазратов Татарстана отпала необходимость выезжать на учебу за границу»

Фото: © «Татар-информ»

«В арабских странах признают наших докторов исламских наук»

— Сейчас Казань является одним из центров исламского образования в стране. С другой стороны, наши имамы продолжают получать образование за рубежом. Мы хотим, чтобы превалировала наша богословская школа, но при этом существует и мировое духовное наследие мусульман.

— Имамы ДУМ РТ уже не обучаются за границей. С открытием Болгарской исламской академии у хазратов Татарстана отпала необходимость выезжать на учебу за границу. Мы можем получать знания у иностранных докторов и профессоров, находясь дома: есть очень много визит-профессоров, при академии проходит очень много международных конференций. В Казани и в Болгаре проходят встречи и лекции ведущих специалистов и ученых мировой исламской мысли.

Есть те, кто уезжает учиться по своему личному решению, но их количество гораздо меньше, чем это было в 90-х годах. Сейчас обстановка поменялась. Своих специалистов мы начали взращивать и готовить сами. Сейчас в Казани и других городах Татарстана есть восемь медресе, после медресе или после школы можно поступить в РИИ или КИУ, где можно получать знания на очном отделении или с использованием дистанционных технологий. Знания по основам ислама мусульманин может бесплатно получить на курсах при 700 мечетях.

— Признают ли в других странах наших докторов исламских наук?

— Некоторые иностранные специалисты сами стали докторами в БИА. Муфтий Абу Даби Мухаммад Аслям окончил докторантуру в БИА, и его диплом был признан в ОАЭ, он продолжает работать в Главном управлении по делам ислама и вакуфов (Абу-Даби, ОАЭ). У нас обучались или обучаются студенты из Казахстана, Белоруссии, Йемена, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Мы не ставили перед собой такую задачу, но, видимо, со временем интерес к БИА за рубежом будет только усиливаться.

Статус доктора PhD равнозначен статусу российского кандидата наук. В нашей стране нет государственного стандарта исламского богословия, есть только стандарт по теологии. Поэтому степень доктора исламского богословия, как и доктора богословия у православных, со светской точки зрения – чисто религиозная. Но за границей она признается, так как у них этот стандарт существует.

— Вы также говорили о проекте мусульманской школы. На какой стадии он находится?

— У нас есть якорный спонсор, с концепцией мы уже определились. Есть несколько вариантов проектов: либо на 800, либо на более 1000 учеников.

— Можно сказать, что к системе исламского образования прибавится начальная ступень?

— На самом деле, школы уже есть: в Елабуге – «Ихсан», в Альметьевске – «Нур», школа «Усмания» в Казани. Просто казанская школа не отвечает современным запросам, в первую очередь в части материально-технической базы и оснащения. Поэтому наряду с православной и иудейской школами в Казани должна быть и полноценная мусульманская школа и, Алла бирса, она будет.

«За период 2021-2024 годов через официального хадж-оператор «ДУМ РТ Хадж» 4 410 человек совершили хадж, 3 725 человек совершили умру»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Никакой другой регион не обеспечивает такое медицинское обслуживание для своих хаджиев, как Татарстан»

— Какая в этом году квота у Татарстана для желающих совершить хадж?

— Квота осталась такой же – 1800 человек. Она уже практически закрыта. С татарстанскими хаджиями, как всегда, поедут 20 врачей разных специальностей, и я хочу поблагодарить руководство республики и Министерство здравоохранения РТ за это. Врачи будут сопровождать наших паломников в пути, в отелях и в палаточном городке в долине Мина, на Арафате, на протяжении всей поездки, везде будут работать наши медпункты 24/7. Врачи повезут с собой необходимые медикаменты и оборудование, чтобы оказывать круглосуточную медицинскую помощь. Никакой другой регион не обеспечивает такое медицинское обслуживание для своих хаджиев, как Татарстан.

Помимо этого, каждую группу татарстанских паломников обязательно возглавляет опытный хазрат со свободным владением арабским языком, со знанием законов королевства Саудовская Аравия и фикха по исполнению обрядов хаджа. «ДУМ РТ Хадж» – единственный оператор, который организует хадж по ханафитскому мазхабу.

— Есть ли статистика, сколько людей побывали в умре?

— За период 2021-2024 годов через официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж» 4 410 человек совершили хадж, 3 725 человек совершили умру.

«Квота осталась такой же – 1800 человек. Она уже практически закрыта»

Фото: © «Татар-информ»

«Ничего в этой жизни не появляется слишком рано или слишком поздно»

— Большие ожидания вокруг Соборной мечети Казани. Эта тема всех взбудоражила, были очень разные проекты, но сейчас наступило затишье. В каком состоянии находится этот проект?

— Создана комиссия по проектированию мечети, проектные работы уже начались. Затем начнется полноценное строительство.

— Чей проект будет реализован?

— Пока идут обсуждения по техническому заданию.

— Участок возле Ленинской дамбы, который был выделен под строительство Соборной мечети первоначально. Известно, что там задумывался другой проект. Что там все-таки будет?

— Этот участок сейчас находится на балансе ДУМ РТ. Наши планы по нему не поменялись: мы бы хотели создать здесь общественное пространство, может быть, парк имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, чтобы туристы и горожане могли его посещать; по-прежнему хотели бы построить и небольшую мечеть, потому что все-таки заложили камень.

— В Набережных Челнах идет строительство Соборной мечети. Какие ожидания там?

— Надеемся, что в скором времени мечеть откроется и заработает. Строительство идет к завершению. Большое спасибо мэру города за поддержку. Столько лет мечеть стояла в замороженном виде, а сейчас на глазах достраивается.

— Я был на закладке камня в 1992 году. Процесс строительства идет уже больше 30 лет.

— Все происходит по воле Всевышнего. Всему свое время. Ничего в этой жизни не появляется слишком рано или слишком поздно. То, что мечеть строилась долго, не так страшно, как если бы ее построили и она пустовала. Возможно, ее время подошло именно сейчас. Аллах знает лучше.

На самом деле, 30 лет – это вообще маленький срок для истории. Судьба Соборной мечети напоминает известный аят: «Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (сура «Гром», 11 аят). Вот и в этом случае: мэр Наиль Гамбарович Магдеев взялся за благое дело, и сам Аллах ему помогает в этом.

«Надеемся, что в скором времени Соборная мечеть откроется и заработает. Строительство идет к завершению»

Фото: nabchelny.ru

«Если есть средства на мечеть, можно найти и на дом для имама»

— Какие наиболее значимые проекты по строительству мечетей еще есть в Татарстане?

— Сейчас уже стоит вопрос не о количестве мечетей, а о качестве их строительства. Аллага шөкер, мечетей в Татарстане достаточно, строятся постоянно. Строить мечеть в нашей республике по сравнению с другими регионами легко. Попробуйте построить мечеть в Краснодарском крае – это очень сложно, а в данный момент практически невозможно. В Татарстане у нас все это отлажено: если у вас есть желание и средства, ДУМ РТ окажет вам юридическое сопровождение.

Но теперь мы в ДУМ РТ думаем над тем, чтобы разработать стандартное современное техзадание, которому должны соответствовать новые мечети. Некие минимальные требования. Потому что мало построить мечеть, нужно еще обеспечить ее функционирование и содержание. Уже на этапе задумки меценат или махалля должны знать, кто будет имамом, за счет каких средств он будет получать зарплату и где жить. Если нет имама, значит, нужно его обучить, пока идет строительство. Неважно, молодой или пожилой это человек. В медресе Татарстана нет ограничений.

Мечеть должна быть комплексом: возле нее нужно строить дом имама, помещения и площади для совершения курбана и для омовения усопших и проведения дженаза, учебные классы, помещения для маджлисов, вакуфные помещения – магазины или для сдачи в аренду, чтобы мечеть могла сама себя содержать. Неправильно все это перекладывать на одного имама, это все общие заботы махалли. Поэтому обо всем нужно думать заранее. Если имам у вас пожилой, то, может, нужно ему в помощники привлечь второго имама.

Есть современные тренды, тенденции. Мечети должны им соответствовать. Поэтому мы планируем провести круглый стол, чтобы определиться с обликом татарской мечети. Чтобы увидел ее и сразу понял – такие только в Татарстане. Сегодня все строят как хотят. «Я – меценат, я плачу, я так хочу» – это неправильно. Мечеть ты строишь не для себя, а для народа. Мечеть – это собственность уммы, дом Аллаха, а не твой.

— Мы публиковали материал, где казанский архитектор Айвар Саттаров говорил на тему облика татарской мечети. Они очень не похожи на мечети других стран. Наиболее распространенный вид – деревянный дом с минаретом на кровле, которые появились в татарских селах.

— Это не какая-то архитектурная мысль, а практический подход. В свое время татарам было запрещено строить мечети, потом разрешили, но запретили строить из камня. Поэтому мечеть нужно было маскировать под обычный дом, чтобы в случае чего оперативно снять минарет.

Старинные каменные мечети в Казани строили не татарские архитекторы, поэтому и их сложно назвать полностью татарскими. Настоящие татарские мечети сохранились в Крыму и в Касимове, а в Болгаре и Биляре – только их развалины. Вот они – наши традиционные мечети. Все, что строили после них, было вынужденной мерой, архитектура опиралась на то, что было возможно.

— Сколько сейчас в Татарстане действующих мечетей?

— Смотря как вы будете считать. Фактически сейчас 1605 мечетей, которые реально функционируют. Какие-то из них еще не сданы, еще строятся, но намаз в них уже совершают. Для себя мы считаем, что это мечеть. С точки зрения ДУМ РТ она работает, а с точки зрения Министерства юстиции считается несданным объектом.

— 1605 мечетей сегодня достаточно для республики?

— Достаточно. Поэтому мы говорим, что сегодня нужно задуматься о качестве этих мечетей.

На днях в батальон «Алга» отправят вторую мобильную мечеть

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бойцы-мусульмане молятся намного искреннее, чем мы»

— В последнее время Духовное управление активно занималось работой с бойцами-мусульманами в зоне специальной военной операции. Был, например, проект мобильной мечети. Расскажите подробнее об этой работе.

— С самого начала частичной мобилизации в России в 2022 году ДУМ РТ включилось в работу по поддержке участников СВО. В первую очередь, в трех пунктах сбора мобилизованных в Казани были организованы комнаты намаза, шариатские консультации для солдат и халяльное питание.

Затем вслед за солдатами «мобилизовались» и мечети республики: ДУМ РТ при участии мухтасибатов стало направлять гуманитарные грузы на Донбасс и на передовую в зоне СВО. Проявив подлинное мужество, четыре полковых имама отправились на фронт, 27 хазратов и сотрудников ДУМ РТ ездили на передовую поднимать боевой дух солдат. ДУМ РТ обеспечило бойцов 40 комплектами военного обмундирования, направило три мотоцикла, семь автомобилей.

Кроме того, были отпечатаны 165 тысяч карманных сборников молитв, на постоянной основе поставлялись и поставляются халяльное продовольствие, средства связи, горелки, обогреватели и пр. Сегодня в 61 мечети работают волонтерские пункты для сборов вещей солдатам в зону СВО: шьют масксети и маскхалаты, готовят сухие супы и халяльную тушенку, вяжут носки, делают окопные свечи и так далее.

На днях отгоним вторую мобильную мечеть в батальон «Алга». Первую передали в день курултая ДУМ РТ. Всего в рамках акции «Батырам от мусульман Татарстана» мы собрали 3,5 миллиона рублей, на них купили и переоборудовали два автомобиля УАЗ («буханка»). Общая стоимость одного автомобиля, включая его переоборудование под мобильную мечеть, составила 1 753 000 рублей. Из них 1 473 000 рублей – это стоимость самого УАЗа, а 280 000 рублей – затраты на его оснащение всем необходимым с учетом пожеланий полковых имамов ДУМ РТ. На полу, стенах и потолках салонов сделали гидроизоляцию, шумоизоляцию и теплоизоляцию, полы выровнены и застелены ковролином, салоны обшиты материалом «искож», чтобы было удобно мыть, украсили михрабами и шамаилями, установили ящики для сидения и хранения религиозной атрибутики, зафиксировали книжные полки. Установили кондиционеры и, конечно, средства РЭБ. Причем мобильные мечети используются еще и для сообщения между военными частями и транспортировки раненых, медикаментов и продовольствия.

Между прочим, мобильные мечети – это еще не самые необычные мечети в зоне СВО. Мы еще открывали блиндажную в батальоне «Батыр». Его полковой имам, мой помощник Мухаммад Хайрулаев постарался, его поддержало командование. Мечеть назвали «Нургали». После открытия мы вместе с солдатами помолились, они приготовили для нас плов из халяльной тушенки. Приняли нас очень гостеприимно.

Вообще ребята, конечно, там молятся намного искреннее, нежели мы. И каждую молитву они читают как последнюю. Они ведь постоянно ходят рядом со смертью. Мы едем туда, чтобы увидеть настоящую жизнь, настоящих мужчин, настоящих батыров. Они понимают, что бьются за свою Родину и за свои семьи. Когда говоришь им – побыстрее бы все закончилось, некоторые отвечают: «Нет, нужно, чтобы закончилось раз и навсегда. Чтобы эта война закончилась на мне, а не осталась моим детям».

Наш долг – им помогать, потому что они там сражаются за нас с вами. Когда езжу к ним, мне часто бывает стыдно: они – там, а по телевизору – танцы, песни, развлечения. Словом, наша реальная беззаботная жизнь. Непростительно забывать о солдатах СВО и прожигать жизнь на развлечения, когда чей-то сын, отец, брат погибает за Родину. Поэтому надо напоминать, говорить и говорить. На днях поедем в Луганск, ДУМ ЛНР проводит конференцию о защитниках Отечества, снова обсудим. Мы на постоянной связи с имамами Луганска и Донецка, помогаем чем можем.

«Думаем пригласить представителей всех стран Организации исламского сотрудничества, а это 57 государств»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кульминацией событий 2026 года может стать Международный конкурс чтения Корана»

— Какие проекты ожидаются в 2026 году? Казань станет культурной столицей исламского мира – какой вы видите роль ДУМ РТ в этих событиях?

— В 2026 году под этим брендом будет проходить очень много мероприятий. У нас есть свои предложения, надеемся, что большинство из них войдут в повестку следующего года.

Кульминационным событием может стать Международный конкурс чтения Корана. Может быть, в мечети «Кул Шариф» или в новом театре имени Камала. Думаем пригласить представителей всех стран Организации исламского сотрудничества, а это 57 государств. В год 1100-летия принятия ислама мы подобный конкурс провели, он прошел очень масштабно.

Глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана

Родился 22 марта 1985 года в п.Красногорский Звениговского района Марийской АССР.

В 2003 году окончил Северо-Кавказский исламский университет (Махачкала), в 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет КИУ, в 2018 году ‒ теологический факультет Российского исламского института.

В 2007-2008 годах был имамом в пгт Новоаганск Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети «Тынычлык» в Казани.

В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ РТ, членом совета улемов ДУМ РТ, советником главного казыя РТ, руководителем экспертного совета ДУМ РТ.

С 17 апреля 2013 года – муфтий Татарстана.

В июле 2016 года стал директором медресе «Мухаммадия».Доктор исламских наук. Коран-хафиз.

Мастер спорта и обладатель черного пояса 1 дан по традиционному джиу-джитсу, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Источник материала: tatar-inform.ru