Религиозная апологетика

Для всех мировых религий на протяжении всей их истории был характерен прозелитизм – стремление склонить разными методами последователей других конфессий к принятию своей веры. В процессе как военных столкновений, так и мирных контактов, представителей разных религий возникало желание «обосновать» «правильность» именно их учения. Так появилась апологетика. В период раннего христианства она носила антиполитеистический (то есть была направлена против так называемых «язычников») и антииудейский характер, а с зарождением и распространением ислама – антимусульманский. Она находила свое выражение как в форме написания трудов, так и в виде религиозных диспутов при дворах арабских халифов, хазарских и монгольских ханов.

Способствовала апологетика межрелигиозному диалогу или нет, сказать сложно, но, очевидно, что она стимулировала получение знаний (пусть и часто неполных или искаженных) о другой религии. В отношении мусульман апологетика велась как со стороны восточных (православных, несториан), так и со стороны западных христиан (католиков). На арабском языке были написаны труды Феодора Абу Курры, Косты ибн Луки и архиепископа Самона Газского. На греческом языке (согласно работе С.В. Крыцина «Зарождение ислама и появление христианских апологетических трудов против мусульман») – Иоанн Дамаскин и Феофан Исповедник, Георгий Амартол, Константин Философ, Никита Византийский, Евфимий Зигабен, Варфоломей Эдесский, святитель Григорий Палама, императоры Иоанн VI Кантакузин и Мануил II Палеолог, патриарх Геннадий Схоларий и философ Георгий Трапезундский. Первые католические апологеты Евлогий Кордубский и Энрико из Маинца также пользовались восточнохристианскими источниками при составлении жизнеописания Пророка Мухаммеда на латыни. Со стороны мусульман, в свою очередь, антихристианскую полемику вел Али ибн Раббан ат-Табари, написавший трактат «Радд аля-н-насара» («Опровержение христианства») и «Китаб ад-дин ва-д-дауля» («Книга религии и государства»).

В качестве примера мирного диалога, со взаимным уважением сторон, можно назвать диспуты католикоса (патриарха) Сирийской церкви Востока («несторианской») Тимофея I (727/728 – 883 гг.) с халифом из династии Аббасидов Мухаммадом ибн Мансуром аль-Махди (744 – 785 гг.), которые состоялись в 80-е гг. VIII в. в Багдаде. Текст описания сохранился в фрагментах на сирийском и арабском языках, русский перевод которого готовится группой студентов НИУ ВШЭ под руководством А.В. Муравьёва.

Также для антимусульманской полемики делаются первые, сначала частичные, а затем и полные переводы Корана на латынь в 1140 – 1560 гг.

В эпоху крестовых походов, несмотря на общий характер военных столкновений, экспансии и религиозной вражды, происходит расширение знаний жителей Западной Европы о других культурах и рост общего интеллектуального уровня средневековых западноевропейских обществ. Однако на Ближнем Востоке крестовые походы и монгольские завоевания приводят усилений конфронтации между мусульманами и местными христианами (несторианами, яковитами, маронитами и другими течениями).

Миссионерская деятельность Римско-католической церкви

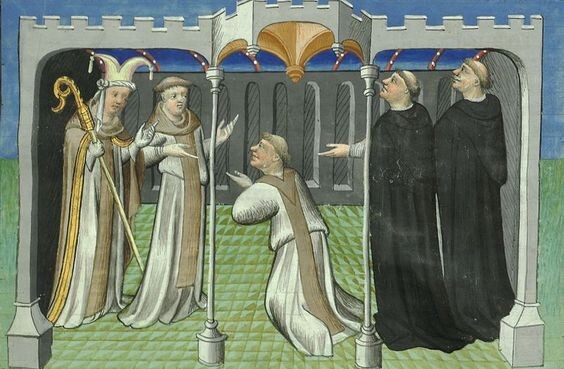

Папа Римский Григорий IX, который подтвердил создание епархии в Кумании

Источник: en.wikipedia.org

В первой половине XIII в. католические миссионеры пытались создать унию с яковитами (западносирийскими христианами), ведя переговоры на территориях владений крестоносцев. С созданием Куманской епархии в 1227 г. были попытки проповедовать католицизм среди кыпчаков, которые не увенчались успехом.

Со второй половины XIII в. последователи католических орденов стали более активно вести миссионерскую деятельность за пределами Восточной Европы активизировалась. Исследователь Р. Хаутала связывает это с влиянием эсхатологических учений. Согласно пророчеству Евангелия от Матфея перед концом света Святое Писание будет «проповедовано по всей вселенной». С нашей точки зрения, определенную роль мог сыграть и Второй Лионский собор 1274 г. обозначивший направление в сторону создания унии с Константинопольской православной церковью. Об унии с другими восточными христианами (несторианами, яковитами и григорианами) там не говорилось, но то, что примерно с этого периода встречаются сведения о проповедях католических миссионеров среди последователей этих течений христианства на территориях всех государств Чингизидов, дает нам основания полагать, что с этого времени миссионеры стали более активно вести работу и среди них. Проповедь среди нехалкидонских христиан велась параллельно с проповедью среди православных алан.

Значительное расширение территории деятельности миссий католических орденов во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (Крым, Кавказ, Нижнеее Поволжье, Южный Урал, Центральная Азия, Дальний Восток) стало возможным благодаря созданию Монгольской империи и государств Чингизидов, образовавшихся после ее распада в 1269 г. Правители этих государств придерживались политики равенства всех конфессий (в Ильханате, Улусах Джучи и Чагатая – до официального принятия ислама тюрко-монгольской элитой, а в Империи Юань – до свержения правящей династии), а также стремились создать военно-политические союзы с западноевропейскими государствами (в случае с Ильханатом) и поддерживали с ними экономические связи (в случае с Золотой Ордой и Империей Юань). Категории населения чингизидских государств, с которыми работали миссионеры, можно условно разделить две группы: это последователи нехристианских конфессий (шаманисты, буддисты, мусульмане) и восточнохристианских течений (греко-православные, мелькиты – сироязычные православные, несториане, яковиты, григориане).

Написанные по итогам путешествий и проповеднической работы отчеты и трактаты католических миссионеров содержат ценные сведения о внутренней, внешней политике, культуре и быте чингизидских государств. Также они содержат наиболее подробные описания межконфессиональных отношений и религиозной политики данных государств. Особенно, относительно всего, что касается христианского населения, о котором персидские и арабские источники оставляли краткие сведения. Например, францисканец Иоганка в своем отчете упоминает о том, как на территории Южного Урала, где жили восточные мадьяры, монгольские судьи (заргучи) перешли из несторианства в католицизм (согласно переводу Р. Хауталы в работе «В землях Северной Тартарии»). Во многом благодаря записям западноевропейских путешественников (в частности, Гильома де Рубрука), мы знаем о политике веротерпимости, проводимой Чингизидами в XIII в.

О стремлении Римской церкви обратить в католицизм несториан чингизидских государств могут свидетельствовать и прямые указания на аналогичную политику в отношении православных жителей данных территорий. Надежно позволяют судить о встрече алан с католицизмом официальные документы. В двух буллах папы Иннокентия IV («Cum hora undecima») от 23 июля 1253 г. дается указание доминиканским и францисканским монахам проповедовать в землях, которые еще не подведомственны Римской церкви. В двух его бревах 1245 и 1253 гг. к братьям миноритам предлагается вести католическую пропаганду среди различных народов, в том числе у алан.

Францисканцы из калифорнийских миссий

Источник: en.wikipedia.org

Миссионерской деятельностью на территориях государств Чингизидов занимались монахи двух наиболее влиятельных в католической Европе «нищенствующих» орденов – Орден Святого Франциска (основан в 1209 г.) и Доминиканским (основан в 1215 г.). Представителем последнего был Рикольдо да Монтекроче, совершивший путешествие в Ильханат (Государство Хулагуидов) и написавший записки и трактаты о его многоэтничном и многоконфессиональном населении.

Рикольдо да Монтекроче

В русскоязычной историографии биографии и трудам Рикольдо да Монтекроче, судя по найденным нами работам, уделено незначительное внимание. Фрагменты его трактатов были переведены Р. Хауталой и Н.С. Гореловым. Есть упоминание его труда в работе Д.В. Мухетдинова «Первое в истории издание латинского перевода Корана 1543 г. — веха истории христиано-мусульманского диалога». Между тем, фрагмент одного из полимических антиисламских трактатов Рикольдо «Против закона сарацинского» был переведен на старославянский с греческого перевода латинского текста, вероятно, в первой половине XVI в. и помещен в Великие Четь-Минеи под названием «Сказание о срацинской вере латинина Риклодоз» под 31 июля. В западной литературе Рикольдо да Монтекроче известен как последователь Фомы Аквинского в богословии и один из основоположников христианско-мусульманского диалога.

Философ - доминиканец и историк конца XIX в. П. Мандонне, который считал, что Рикольдо сыграл важную роль в миссионерской деятельности XIII в, которая, по мнению Мандонне, заменила завоевательные походы, и стала началом общения с мусульманами в форме диалога. Философ второй половины ХХ в. Э. Панелла отмечал, что говорить о Рикольдо, как об основоположнике исламско-христианского диалога, преждевременно.

Дата рождения Рикольдо неизвестна, но есть предположения, что он родился в 1243 г. во Флорентийском контадо (близлежащие к городу земли, с крепостями, виллами, мелкими городками, подчиненными Флоренции). По мнению Р. Хауталы, «Риккольдо да Монтекроче родился около 1243 года и был выходцем из флорентийского рода Пеннино, происходившего из селения в окрестностях Флоренции под названием Монте Кроче, от которого он получил свое прозвище».

Прежде чем присоединиться к Ордену доминиканцев, Рикольдо, по его словам, провел несколько лет вдали от Флоренции, где изучал светские дисциплины, известные в средневековых европейских университетах как свободные искусства». Об этом периоде его жизни известно немного: из его биографии следует, что он посещал Рим. Примерно 1267 г. Рикольдо стал членом Доминиканского ордена. Позже он был направлен в Прато, а в 1288 г. – в конвент (собрание членов монашеского ордена) Санта-Мария-Новелла во Флоренции (церковь Санта-Мария-Новелла была одним из доминиканских центров). В том же году Рикольдо получил разрешение от папы римского Николая IV на ведение миссионерской деятельности на Востоке. Путешествие Рикольдо да Монтекроче на Восток являлось масштабным мероприятием. Оно включало в себя паломничество по святым местам, миссионерскую кампанию, знакомство с исламом и восточнохристианскими общинами, живущими под властью мусульман, а также сбор информации об иноземных народах и конфессиях.

Рикольдо высадился в Акре в конце 1288 г. Вначале его путь лежал через Палестину. После путешествия по Святой земле и паломничества в Иерусалим и другие святые места миссионер направился в Багдад. Результатом этого путешествия стало написание трактатов и записок, благодаря которым его имя получило известность в католической Европе: «Письма торжествующей церкви» («Epistolae ad ecclesiam triumphantem», русский перевод названия – Р. Хауталы), «Путешествие по Святой земле» (в переводе названия, сделанного Н.С. Гореловым), «Книжица к восточным народам» (в переводе названия – Р. Хауталы), или «Книга против восточных народов» (перевод названия – Н.С. Горелова), «Против закона сарацин» («Contra Legem Sarracenorum»), «Опровержение Корана» («Confutatio Alcorani»), «Книга странствий» («Liber peregrinationis»), «Плач о падении Акры» («Epistolæ de Perditione Acconis») и другие.

Во время путешествия миссионера происходит важнейшее событие в истории отношений католической Европы с Арабо-мусульманским миром – взятие Акры мамлюкским султаном Халилем Аль-Ашрафом, ознаменовавшее начало падения Иерусалимского королевства крестоносцев. Это событие также стало большим потрясением для западноевропейских интеллектуалов. Помимо этого, Рикольдо да Монтекроче стал свидетелем погромов несториан и яковитов в Ильханате, происходивших во время правления ильхана Газана (1295–1304 гг.), из-за которых доминиканец был вынужден бежать из Багдада.

Из открытых источников: соцсети vk.com

Здесь стоит остановиться на межконфессиональных отношениях в Ильханате. До монгольского завоевания христиане в Персии находились под властью багдадских халифов и, несмотря на выплату джизьи, могли жить самоуправляющимися общинами и исповедовать свою религию: иметь храмы, религиозные школы. Это время считается периодом расцвета сирийской христианской культуры.

Разрушения, принесенные монгольским нашествием, испытало на себе как мусульманское, так и христианское население Передней Азии, что нашло отражение в сирийских источниках. Однако в процессе строительства государства Хулагуиды, как и другие Чингизиды, до правления Газана придерживались политики религиозной толерантности: сирийские и армянские хронисты неоднократно подчеркивали покровительство Хулагу и его жены Докуз-хатун христианам Передней Азии и Южного Кавказа, многие сирийские христиане (несториане и яковиты) добивались успехов на государственной службе. Кроме коренных арамеоязычных христиан, на территории Ирана в монгольский период проживали переселившиеся туда последователи политеизма, несторианства и буддизма из тюрко-монгольских народов. Покровительство иноверцам, оказываемое монгольской элитой, стало вызывать недовольство среди мусульманского большинства. После официального принятия ислама ильханом Газаном стали происходить погромы несториан и яковитов, не всегда инициируемые властями. В описанных нами политических условиях на Ближнем Востоке и оказалась миссия Рикольдо.

В 1295 г. Рикольдо бежал из Багдада, переодевшись мусульманином – погонщиком верблюдов. Затем он отправился обратный путь во Флоренцию, куда прибыл около 1300 г. После возвращения в Европу были завершены главные труды Рикольдо: «Путешествие по Святой земле», «Против закона сарацин» (также известные как «Опровержения Корана») и «Книжицу к восточным народам». Вопрос о времени написания одного из трудов более подробно будет рассмотрен ниже. Пять «Писем торжествующей церкви», были созданы миссионером после того, как он узнал о взятии мусульманами Акры в мае 1291 г. Эти «Письма» – самая ранняя из дошедших до нас работ Рикольдо, и они содержатся в плохо сохранившейся рукописи XV в. в Ватиканской библиотеке.

Целью написания «Писем торжествующей церкви» был призыв, обращенный к доминиканским проповедникам, не отчаиваться в отношении укрепившихся позиций ислама на Ближнем Востоке. Тон писем часто горький, агрессивный и скептический. Другой труд Рикольдо – «Опровержение Корана» – является попыткой католического миссионера использовать рациональные аргументы для того, чтобы убедить мусульман в «ошибочности» (с точки зрения последователя католицизма) их вероучения.

Стоит остановиться на «Путешествие по Святой земле» и «Книжице к восточным народам», так как в них Рикольдо описывает образ жизни, вероучение и религиозную практику народов Ильханата. Здесь следует учитывать, что это записи Рикольдо – это отражение понимания «чужого», или инокультурного, исходящее от человека средневекового религиозного мировоззрения, оказавшегося в ситуации, когда христианство на территории государств Чингизидов стало значительно уступать исламу в борьбе за прихожан и влияние среди знати, а государства крестоносцев на Ближнем Востоке находились в упадке.

Продолжение следует