Олжас Сулейменов

Фото: © предоставлено Олжасом Сулейменовым

«Следующие десятилетия должны стать временем осознанной взаимозависимости книги и нации. Пока еще не поздно»

- Уважаемый Олжас Умарович, в Татарстане с большим уважением относятся к Вашему творчеству, ценят Вашу общественную и гуманитарную деятельность. Поддерживаете ли Вы сегодня связь с татарстанскими учеными и писателями?

- Недавно в Казани состоялся ХХ-й Съезд писателей Татарстана. Мне рассказали, что председатель Правления Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин внес предложение начать съезд с моего Обращения. Сидевшие в президиуме Спикер Парламента и министр культуры поддержали это.

Обращение зачитал присутствовавший на Съезде главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров.

Его содержание было по-настоящему важным. Я призвал Союз писателей Республики Татарстан принять участие в проекте возрождения читающих наций.

Больше 30 лет назад независимость в социальных явлениях распространилась и на книгу, породив в обществе независимость от книги. Следующие десятилетия должны стать временем осознанной взаимозависимости книги и нации. Пока еще не поздно.

Сейчас пришло время вернуться к лучшему опыту ХХ столетия. В том числе, к возрождению системы социального и государственного заказа и системы распространения книг, успешно работавшей в стране «великого читателя».

Я хорошо знаю, что активные действия руководителей республики Минтимера Шаймиева, а затем и Рустама Минниханова в прошедшие десятилетия помогли татарам сохраниться как читающей нации.

Надеюсь, решения, которые прозвучали на ХХ съезде вашей писательской организации, станут определяющими для литературы и помогут привлечь новые поколения к судьбе книги.

- В этом году исполняется 10 лет возглавляемому Вами Центру сближения культур, работающему под эгидой ЮНЕСКО. Определяя миссию центра в своей новой статье, Вы пишите: «Сближение культур – это не обмен концертами и ансамблями «песни и пляски». Задача нашей программы – восполнить объемы знаний, воспитывающих Человека Разумного. Знаний, способных помочь каждому этносу стать нацией». Но что, по Вашему мнению, является основным источником такого, сближающего культуры, знания?

- Наш Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО – единственный в мире, работающий по своей особой программе сближения – открывает начала культур и их взаимозависимую историю, исследуя возникновение первых слов.

Центром были проведены десятки международных конференций и форумов, где впервые открывались темы: «Просвещенный ислам и Ренессанс: от Фараба, Багдада и Кордовы – к культуре знаний», «Археология слова», «Великие переселения народов», «К эпохе осознанной взаимозависимости», «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики», «Интеллектуальная история Казахстана», «Возрождение читающей нации».

Сотни статей и докладов, десятки научных журналов и монографий.

Но только сейчас мы приблизились к нашим главным открытиям. К неожидаемым открытиям истории казахов, которую сохранили не материальные памятники, а устный казахский язык, который впервые за несколько тысячелетий заговорил как язык науки. Этому необходимо если не поверить, то хотя бы проверить.

Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

Фото: © предоставлено Олжасом Сулейменовым

«В III тысячелетии до нашей эры часть тюркских племен дошла до великой реки Нил»

- Уважаемый Олжас Омарович, 27 мая на международной конференции “Рождение тюркославистики” читающие нации будут отмечать 50-летие Вашей книги «Аз и Я». От имени татарстанцев мы поздравляем Вас с этой рубежной датой в истории науки и литературы. Когда-то Ваша великая книга разбудила научную мысль тюркских народов. И хотя она оказалась под запретом, у нас в Казани на филологических факультетах 50 лет назад сразу начали говорить о ней и обсуждать идеи, которые Вы излагали. 20 лет назад состоялась презентация книги «Тюрки в доистории» при участии Минтимера Шаймиева. Мы с нетерпением ждем появления Ваших новых книг и открытий. Над чем Вы работаете сейчас?

- Над происхождением славянского слова «ось». Мы долго искали и, наконец, нашли его, неожиданно открыв осевую для культуры тему.

Это открытие для многих будет посильнее «Аз и Я».

Из словарей ясно, что в славянских языках слово «ось» долгое время выполняло грамматическую и геометрическую функции. Они придавали ему особое значение – идеальная вертикаль, которая использовалась грамматически, математически и предметно-фигурально.

Это слово фигурирует в разных славянских языках в двух значениях:

Первое значение – ось (рус.), вось (блр.), ось (цслав.) ос (сербохорв.), о̑с (словен.), о̑s (чеш.), оs (польск.) wós (н.-луж.), aiss – (ирл.) ось колеса, воз, повозка. Родственным считается (лит.) аšìs – «ось», (авест.) – аšа, греч. ἄξων "ось". В латинском ахis mundi – ось мира.

Второе значение отдаленно сохранилось в греческом – ἄχνη, и литовском – аšаjоs – «мякина», «высевки», «колоски», «растения после сева».

Как связаны между собой эти значения: «ось» и «растения»?

И почему «Ось мира» в большинстве культур – это буквально «Растение мира» или «Мировое древо»? Ясень, согласно легендам, возросший через три уровня мира – ставший источником и осью знаний.

Только в казахском сохранилась древняя праформа всех этих слов и значений:

*Өс` (Os`) – «расти!» (каз.).

Слово это живет и взращивает культуры уже пять тысячелетий.

…В III тысячелетии до нашей эры часть тюркских племен дошла до великой реки Нил. Эти воды поили не только людей и животных, но помогали взращивать растения и травы. Они бурно произрастали вдоль берегов реки, пересекавшей пустыню. Тюрков-кипчаков это наблюдение увлекло и вдохновило. И главный фараон, обожествленный впоследствии, согласно древнеегипетским источникам, предложил использовать это открытие по-настоящему и утвердил Закон активного земледелия древним казахским словом:

OSIRÍS – «ВЗРАЩИВАНИЕ» (каз.)

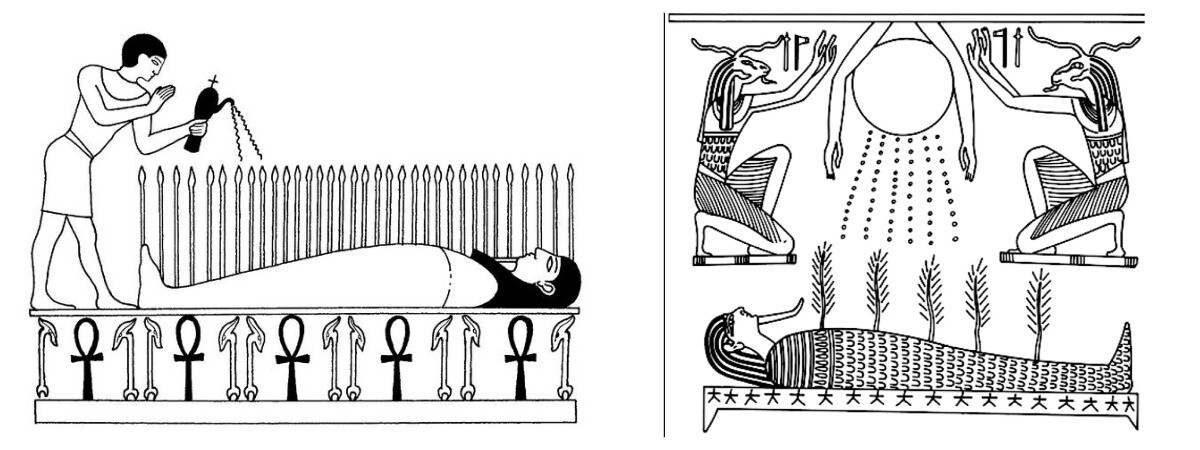

Осирис

Фото: © предоставлено Олжасом Сулейменовым

…До нас дошли древние рисунки, где бога растений Осириса изображали лежащим на спине, а через тело его прорастали прямые длинные ростки растений, воплощая Закон в действии. В ритуальных целях использовались также деревянные сосуды Осириса: полые изнутри, они наполнялись землей и зернами, а в крышке просверливались дырки, сквозь которые прорастали зелёные всходы. Вокруг его храмов выращивали 360 или 365 деревьев по количеству дней в году, следуя Закону.

Теперь только казахи могут прочесть этот Закон так, как он звучал в Древнем Египте:

ÖS’- ӨС – «расти!» (каз.) – глагол

ÖSÍR (ӨСÍР) – «взращивай!» (каз.) – глагол

ÖSIRÍS (ӨСІРÍС) – «взращивание» (каз.) – существительное

«И мир узнает, что древнеказахским словом Osiris на берегах Нила впервые провозгласили программу активного земледелия»

В каком еще языке мира сохранилась такая гармония смысла и изобразительная точность грамматического ряда, выработанного пять тысячелетий назад? Такой точности грамматического развития формулы Osiris, какую мы видим в казахском, в других языках мира нами не обнаружено. Это поразительное явление, изучая которое по-настоящему, лингвисты откроют казахский язык, ставший наконец языком науки! И мир узнает, что древнеказахским словом Osiris на берегах Нила впервые провозгласили программу активного земледелия. Эта формула взращивала культуру древнего Египта.

Через века знак и слово ös’ стало известно и славянам. Общее название сложного знака они присвоили детали – вертикальной черте – направлением роста. И ее название стало словом ось, обозначающим понятие идеальной вертикали. Но и прежнее, тюркское значение – «расти!» – осталось в славянских названиях быстро растущих деревьев (осина, осьпа, осика, ясень) и растений (осока). И, наконец, в славянском *proso, происходящего, согласно словарям из неустановленной формы неиндоевропейского происхождения. Теперь установленной.

Греки пытались передать искусственный мягкий (ö) "естественным мягким" е. Они усвоили Закон Осириса и передали его первым поколениям без искажений, но те, при освоении новых слов, стали подстраивать их под мягкое «е». Что объясняет появление южнославянских есика, ясика – «осина» (нем. espe, wespe), ясень. В славянских заимствованная праформа *esen' дала рус. ясень, серб.-хорв. Jasen (а латыш. josen – "ясень" могло произойти непосредственно от *ösen'). Вот откуда вырос Мировой Ясень. Этот феномен заимствования мягкого звука – тоже открытие, освоить которое еще предстоит лингвистам.

Восстановление исходного смысла основы *өcь (ös) – "расти" позволяет понять происхождение еще одного «темного» слова осень, в котором уцелели черты первичной мягкости (*ösen'). В казахском – буквально "выросшее", в славянских было понято как "время, когда все выросло и созрело".

Такими поисками и удивительными находками мы заняты сейчас.

«Мы требовали взять тюркские памятники под защиту, включить их в Список Всемирного наследия»

- Олжас Омарович, это поразительное системное открытие, собирающее в одну линию развития разрозненные в истории человечества культурные явления: происхождение земледелия в Древнем Египте, казахское Osiris, ось мира, славянское слово «ось»… Осознать все это по-настоящему нам еще предстоит. В Вашей новой статье – «Закон Осириса» Вы размышляете также о тяжелой судьбе отечественной тюркологии после Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году в Баку. В связи с этим, хочется задать вопрос о перспективах тюркологии как науки.

- Первый конгресс тюркологов состоялся в Баку в 1926 году. И практически все его участники, кроме Малого и Радлова были репрессированы. Тюркология как наука только начиналась, но после такого проведения Первого конгресса остановилась.

Какими знаниями пополнилась наука о тюркских языках за прошедшее столетие? Кто из тюркологов занимался происхождением тюркского письма и его связями с другими письменностями древности? И главное – до сих пор не опровергнуты ошибки первых тюркологов, гадательным методом подсчитавших возраст тюркского языка и культуры.

Научных званий в тюркологии прибавилось, но знаний не стало больше.

В столетии, сокращенном Сталиным, уничтожали не только ученых, но и памятники.

В 1980-х, во время поездки в Монголию я обнаружил на орхонских стелах следы автоматных пуль. Невдалеке стояла советская воинская часть. А в голой степи пострелять практически некуда, только в эти обелиски. Каменные манускрипты, простоявшие под открытым небом тысячелетия, пережившие жару, морозы, тюркские каганаты и империю Чингиз-хана, чиновниками монгольской и советской культуры были отданы на расстрел. Я предложил министру культуры Монголии спрятать протографы в запасники монгольского госмузея, а на их места мы установим точные каменные копии. Пусть их расстреливают. На копии деньги даст Казахстан. Наши скульпторы и архитекторы воссоздадут шедевры до последней щербинки. На это монгольские власти не дали добро. И Москва на них не надавила. Хотя полк перевели в какое-то другое место.

В 1987-м на конференции тюркологов в США я организовал письмо в ЮНЕСКО, под которым подписались тюркологи со всего мира. Мы требовали взять тюркские памятники под защиту, включить их в Список Всемирного наследия. Прямо с конференции группа турецких ученых вылетела в Монголию. Их монолог с Улан-Батор продолжался безрезультатно годами.

И только в конце 90-х, когда в Казахстане вице-премьером, курировавшим науку и культуру, стал Имангали Тасмагамбетов, нам удалось убедить монголов, что орхонские памятники представляют особую культурную ценность. Мы договорились с японскими мастерами, которые изготовили точную копию письменного памятника, ныне установленную в Евразийском университете имени Гумилева в Астане.

Мы выступили на открытии памятника 18 мая 2001 года. Я прочел слова той надписи:

|

«Тун удумадым |

«Ночами я не спал, |

До этой формулы народ и культура должны идти тысячелетиями! Чтобы личность могла так выразить свои убеждения. На этом языке тюрки выражали глобальные мысли в поэтической форме. И язык этот сохранялся тысячелетиями.

Уже четверть века каждый день мимо этой стелы проходят тысячи казахских студентов и преподавателей, не зная какими путями к казахам возвращалась письменная культура.

После расстрела первого поколения тюркологов, наука тюркология не получила развитие. Следующие поколения ученых подсчитали приблизительный возраст тех памятников – «вероятно, до принятия тюрками ислама, а значит – около VII века нашей эры».

И исходя из этого рассмотрели возраст тюркской письменности и культуры «около V-VI веков нашей эры». Все «около». Ничего точного.

И толковали так, пока не открылись памятники тюрко-огузского письма в Шумере (IV тыс. до н.э.), а затем и древних казахов в Египте (III тыс. до н.э.), где мы находим датируемые доказательства их пребывания не как случайных гостей, но как творцов культуры!

Такие неожидаемые открытия могли вызвать среди академиков только молчание. Они молчат и поныне.

«Так малограмотность первых казахских тюркологов сказалась на судьбе письменного казахского слова»

- Ваша концепция о параллельном развитии тюрко-огузской и тюрко-кипчакской письменности сегодня вызывает особый интерес в Татарстане. Что послужило импульсом для этой концепции?

- До сих пор бытует в науке теория «древнетюркского языка», от которого якобы произошли все ныне существующие тюркские наречия. Древнетюркским языком считают язык рунических текстов, найденных на каменных стелах в монгольских степях. Но Сергей Малов на Первом конгрессе дал ему более точное определение – «древнеогузский язык». А это значит, язык рунических текстов не был пратюркским, от которого произошли все другие языки тюркской семьи. И такое уточнение ведущего тюрколога должно было сказаться на дальнейшем развитии тюркского языкознания.

В чем заключалась их главная ошибка?

Казаховеды 30-х поверили, что казахский язык входит в семью тюркских языков, произошедших от «древнетюркского». Поэтому записывая казахское слово, надо оглянуться на огузское.

В 30-х годах целый ряд письменных казахских слов стал отличаться от устных. Запишем на латинице auz – «рот», baur – «печень», aur – «тяжелое»…

Но в «древнетюркском» (т.е. огузском) те же слова, но записаны (латиницей) чуть иначе: ahyz – «рот», bahyr – «печень», ahyr – «тяжелое». И наши языковеды, беря пример с «др.-тюрк.» образцов, создали в своем письме вместо слов непроизносимые комбинации букв. Уже на кириллице записали: ауыз – «рот», бауыр – «печень», ауыр – «тяжелое».

После 90-х казахский язык получил статус государственного. Но почти половина школьников в городах – русскоязычны. Заставь его произносить ауыл, когда даже у Льва Толстого и у Лермонтова – в книгах аул. И устно ни один казах не произносит вместе три гласных ауыл.

Так малограмотность первых казахских тюркологов сказалась на судьбе письменного казахского слова.

Участники Первого съезда в дальнейшем могли приблизиться к этим выводам, но были расстреляны.

Они не узнали, что в древности два тюркских народа проявили себя особенно заметно. Тюрки-огузы (IV тыс. до н.э.), чьи каменные стелы сохранились до наших дней. И древние казахи, чьи письменные памятники культуры в виде изображений Осириса (III тыс. до н.э.) открываются нам только сейчас.

«Убери критику Лихачева. Убери все, что написал про книгу Рыбакова. Они академики, а ты кто? Не защитишься»

- Доцент Казахского государственного университета Хайрулла Хабибуллович Махмудов, защитивший кандидатскую диссертацию на тему «Лексика древнетюркских памятников XI-XIV веков», пригласил Вас в 1963 г. в аспирантуру. В его диссертационном исследовании, успешно защищенном в 1943 г., можно сказать, впервые обращалось внимание на наличие тюркизмов в древнерусских литературных памятниках. Очевидно, эта работа сыграла определенную роль в формировании Вашего отношения к истории тюрко-славянских взаимоотношений в ранее Средневековье. В этой связи хотелось спросить, кто из ученых и деятелей искусства в советский период оказал влияние на развитие тюркологии Казахстана?

- Практически никто. Я видел почти весь ХХ век и первые растерянные десятилетия XXI-го. Теперь можно смело подводить итоги и говорить откровенно.

Какими знаниями пополнилась наука о языках и культурах человечества за прошедшее столетие?

Научных званий в мире прибавилось, но знаний не становится больше. Не только в тюркологии – во всех гуманитарных науках.

Хайрулла Хабибулович Махмудов – первый тюркославист, которого я знал, руководитель моей аспирантской штудии. Однако он был сыном своего времени. И даже слишком. Прочитав мою диссертацию «Тюркизмы в «Слове о полку Игореве», Ха-Ха достал платок, вытер лицо и сказал:

«Убери критику Лихачева. Убери все, что написал про книгу Рыбакова. Они академики, а ты кто? Не защитишься».

«Тогда буду нападать. Сами говорили – лучшая форма защиты!»

«Но не диссертации…»

«Истины!»

Возвращаясь к началу разговора, самый яркий пример – Осирис. Подумайте, за века египтологии не нашлось человека, который бы смог объяснить имя-формулу «Бога растений» и происхождение земледелия, освоенного ранними предками племени казахов, но утраченного ими в бесконечных испытаниях дальнейшей истории.

Вы говорили об «Аз и Я». Впервые подходы к этой теме были опубликованы мною в казахстанском журнале «Простор». Откликов статья не получила, кроме одного устного, изреченного «старшим наученным сотрудником» из института Славяноведенья. Он очень торопился на обед, читал, нервничая, захлопнул журнал и сказал: «Теоретически невозможно. Славянские языки возникли в пятом веке новой эры. Славно, что Вы интересуетесь этим, молодой человек, но, увы, против науки не попрешь!».

Эта встреча убедила меня, что против такой науки – надо!

Они защищали не науку, а свои диссертации, звания, пенсии и награды.

Фото: © предоставлено Олжасом Сулейменовым

«В планах Центра сближения культур – провести этой осенью международную конференцию, посвященную обсуждению новой научной дисциплины – осирологии»

- Думаю, Ваше новое открытие Закона Осириса заставит появиться в науке и литературе тюркских народов произведения, способные по-настоящему осмыслить нашу историю. Современные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные литературы, заставляют нас искать новые пути развития, ведь судьба казахстанской художественной литературы во многом схожа с судьбой других тюркоязычных национальных литератур.

- Открытию Закона Осириса – формулы активного земледелия, впервые прозвучавшей в Древнем Египте. Носители казахского языка – наследники этого знания.

Для ученого мира станет большим потрясением открытие системы грамматического развития законодательной формулы активного земледелия, которая наиболее ясно сохранилась в языке кочевников, когда-то бывших верными исполнителями Закона Осириса:

|

ӨС – «расти!» - ӨСÍР – «взращивай!» – ӨСІРÍС – «взращивание» (каз.). |

...Проходили тысячелетия, кочевья продолжались, и народы забыли о веках земледелия. Изменился образ жизни и Osiris утратил в казахском языке значение, которое когда-то выражалось именем-формулой бога. Казахи разучились земледелию и веками стали пассивно использовать посезонно выраставшие степные растения как подножный корм для скота. И так дошли до наших времен, утратив то великое движение материи и культуры, которое казахи впервые проявили в Древнем Египте.

В планах Центра сближения культур – провести этой осенью международную конференцию, посвященную обсуждению новой научной дисциплины – осирологии. И начать это обсуждение уже сейчас.

- Спасибо Вам, Олжас Омарович. Уверен, ученые из Татарстана примут активное участие в этой дискуссии. Ваши пожелания читателям?

- Конец мира, который приближают некоторые бездарные политики – не устраивает нас – людей на этой Земле. Ни один народ, ни человечество. Потому что это всеобщий конец. Едва ли наши народы заслужили такой финал. Мы заслужили годы и века долгой, творческой жизни. Я желаю вам и всему человечеству следовать формуле пути в будущее – к эпохе осознанной взаимозависимости. И она обязательно наступит…

Желаю всем и, конечно, себе – здоровья. Многое нужно успеть. А читателям желаю по-своему развивать Закон Осириса: расти и взращивать новые знания, которые помогут нашим народам вырасти и качественно, и количественно.

Краткая информация об Олжасе Сулейменове

Олжас Сулейменов родился 18 мая 1936 года в Алматы. Окончив в 1959 году геологоразведочный факультет Казахского университета, в том же году он поступил на отделение поэтического перевода Литературного института им. А.М. Горького.

Всесоюзную известность ему принесла написанная в 1961 году поэма «Земля, поклонись человеку», посвященная Юрию Гагарину и его первому в мире космическому полету.

Автор многочисленных стихотворений, переведенных на многие языки мира, О. Сулейменов не ограничивался только литературной деятельностью. Он написал ряд научных трудов: «Аз и Я» (1975); «Язык письма», «Улыбка бога» (1998), «Пересекающиеся параллели» (введение в тюркославистику) (2001); «Тюрки в доистории» (о происхождении древнетюркских языков и письменностей) (2002.).

Параллельно с литературной и научной деятельностью с 1980-х гг. О. Сулейменов проявляет себя как общественно-политический деятель: лидер движения «Невада — Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других ядерных полигонов мира.

С середины 1990-х гг. работает на дипломатических должностях: 1995—2001 годы — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Италии (Рим) и по совместительству в Греции и на Мальте; С 2001 года — постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО.

В настоящий момент возглавляет созданный им под эгидой ЮНЕСКО «Центр сближения культур».