Чеканка монет в резиденции хана

После смерти Чингисхана его империя была разделена между наследниками – сыновьями. Ее западная часть досталась Джучи и стала называться Улусом Джучи. Сын Джучи Бату (Батый) значительно расширил владения улуса за счет присоединения земель Поволжья, территории половцев и завоѐванных княжеств Древнерусского государства. Хан Бату являлся создателем нового государства, которое стало называться Золотая Орда, со столицей в городе Сарай-Бату (Дворец Бату) на Нижней Волге. Территориальные владения Золотой Орды были огромными. Формально Золотоордынское государство входило в состав Монгольской империи, являясь ее улусом. Верховным правителем Монгольской империи считался хан Монголии и Китая, а столицей был г. Каракарум. Однако с течением времени политическое положение Монгольской империи значительно изменилось. Как это произошло с Улусом Джучи, в ходе междоусобных войн отдельные улусы структурировались в самостоятельные государства.

Столица этих образований являлась административным, торговым, религиозным и культурным центром. Хан Узбек основал в Поволжье новую столицу Золотой Орды – город Сарай аль-Джадит (Новый Дворец). Здесь находилась главная резиденция хана, размещались двор и его гарем. В резиденции от имени хана чеканили монеты. Сюда доставляли дань с подвластных народов, приезжали иностранные миссии, русские князья для получения ярлыка – разрешения на княжение. Кроме столицы на территории государства находились крупные и малые города, периодически посещаемые ханом. В соответствии с древними кочевыми традициями в весеннее-летний период Золотоордынский хан со своим двором переезжал на летние стойбища, куда и переносилась его резиденция, ставка.

Сарай на карте Фра Мауро

Источник: en.wikipedia.org

Вассалы завоевателей

На этот период столицей Золотой Орды становилась походная ставка хана, представляющая большой полевой лагерь с многочисленными юртами для жен гарема, беков, гражданских и военных чиновников. На летнем ханском стойбище размещались ремесленники и торговцы, прислуга, войска, работал монетный двор. Как известно, некоторые Золотоордынские ханы на длительное время устранялись от городской столичной суеты и годами не посещали центр государства на Нижней Волге, предпочитая управлять огромной страной из полевых ставок. Так, из «Родословия тюрков» известно, что хан Узбек после восшествия на престол почти 8 лет со своей ставкой проживал в Дешт-и-Кипчак (Половецкой степи), т.к. ему чрезвычайно нравились природа половецкого края, обилие дичи для охоты, местные вода и воздух, климат. Монгольские завоеватели уничтожили лишь ту часть половецкой верхушки, которая оказала им яростное сопротивление.

Представители половецкой знати, покорившиеся монголам, были приняты на службу и стали вассалами завоевателей. Вскоре половецкий этнос, тюркский язык и культура стали доминирующими в Золотой Орде, а на Руси завоевателей привыкли называть новым термином – татары. Фактически не изменились и формыфеодальной эксплуатации покоренных половецких орд, «только место половецкой аристократии заняли монгольские феодалы». Фактически золотоордынская армия стала состоять из половцев-тюрок, а возглавлял ее «хан кипчаков». Примечательно что и имя хана Узбека имеет не монгольское, а тюркское происхождение.

Условия размещения ханской ставки

Именно в соответствии с тюркскими верованиями и традициями ставке хана придавалось не только особое административное, но и особое культовое значение. По убеждению тюркских народов, ставка хана, как и мировое дерево, находилась в самом центре всего земного пространства, имеющего плоское квадратное очертание. Для размещения ханской ставки – центра управления всей орды, тюркское население выбирало самое удобное место. Особо учитывались наличие родников, чистой проточной воды для водопоя домашнего скота, пресных озер, обильной растительности для выпаса домашних животных и материалов для топлива. Из-за слабой насыщенности культурного слоя остатками жизнедеятельности археологически зафиксировать место расположения золотоордынских походных ханских ставок чрезвычайно трудно. Вероятность их обнаружения значительно возрастает, если конкретные места использовались для размещения летних ханских резиденций в течение нескольких лет.

Следует признать, что немаловажным или даже главным условием в выборе места размещения резиденции хана Золотой Орды должна быть их близость от основных степных путей сообщений – древних дорог (сакм), обеспечивающих регулярную административную связь и контроль правителя над всеми улусами своего государства. Например, в той же «Книге Большому Чертежу» содержится информация о расположении на левобережье Днепра, в непосредственной близости от Муравского шляха, зимней ставки Мамаевой орды – «городка Мамаев Сарай». Последние археологические исследования в среднем течении Северского Донца привели к новому научному открытию – у северо-западного выступа Привольнянской излучины русла реки близ с. Шипиловка обнаружена походная ставка хана Абдаллаха.

Центр орды в Подонцовье

Это обстоятельство позволяет утверждать, что во второй половине XIV в. на протяжении короткого времени одним из центральных регионов Золотой Орды, еѐ политическим центром, являлось Среднее Подонцовье. В начале 2012 г. в археологический научно-исследовательский Центр «Наследие» Далевского национального университета поступила информация о наличии южнее с. Шипиловка места массового сбора золотоордынских монет так называемыми «черными археологами» с целью реализации их на различных аукционах. Весной того же года было осмотрено место сбора нумизматического материала, установлены особенности его географического и топографического положения. Благодаря усилиям местных краеведов В.Л. Ковтуна и В.В.

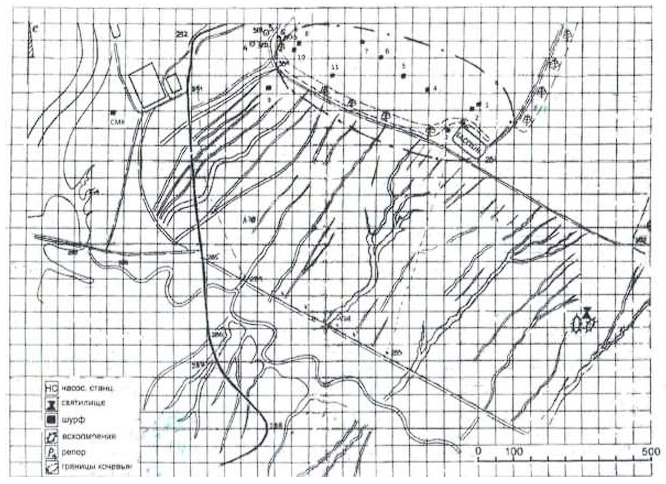

Схема территории ханской ставки у с. Шипиловка

Источник: «Вестнике Луганского национального университета им. В.Даля», № 9 (15) 2018, m.bigenc.ru

Молчанова часть ранее найденных монет была передана для изучения в научные фонды Археологического музея Далевского университета. Опрос местных жителей показал, что участок водораздельного плато с местом концентрации золотоордынских монет интенсивно распахивался на протяжении нескольких десятков лет, но находки самих монет стали наблюдаться только в 60-е гг. прошлого столетия во время ручной прополки, поскольку плато было отведено под овощеводство, установлен водорегулирующий бассейн и построена оросительная система.

Первые находки монет расходились по рукам местных жителей, поступали в Привольнянскую школу, но лишь в первом десятилетии нынешнего века нумизматический материал подвергся массовому грабежу «черными археологами», использовавшими для поиска монет металлодетекторы. Весной и летом 2013 г. на плато удалось произвести комплексные археологические исследования совместной экспедицией Далевского университета и Луганского краеведческого музея. По самым скромным подсчетам краеведов и археологов общее количество найденных на плато у с. Шипиловка золотоордынских монет до момента обнаружения памятника археологами составляет не менее трех тысяч экземпляров. Золотоордынское кочевье (походная ханская ставка) расположена южнее с. Шипиловка Попаснянского района Луганщины в верхней части водораздельного плато правого берега Северского Донца, ориентированного с юго-восток-востока на северо-запад-запад.

Культурный слой кочевья

Плато полого спускается к родникам и к переправе на левобережную пойменную зону реки. Южный склон водораздела покрыт мелкими оврагами и промоинами, сформирован руслом пересохшего ручья балки Малый Суходол, прорезавшей меловые отложения высокого правого берега Северского Донца и образовавшей в месте впадения в реку широкое устье. В настоящее время на краю плато вдоль балки расположены лесопосадка и разрушенный водонакопительный бассейн. На южном склоне водораздельного плато, юго-восточнее территории кочевья, сохранились остатки половецкого святилища в виде двух полуметровых искусственных овальных насыпей, выложенных песчаником, ориентированных по линии север-юг. По свидетельству местных жителей, вплоть до начала Великой Отечественной войны на каждой насыпи находилось по одному каменному изваянию.

Одно из них в послевоенные годы было доставлено в местную мастерскую и разрезано на абразивные диски, следы второго затерялись. На поверхности плато культурный слой кочевья сохранился по линии юго-восток – северо-запад на площади 650 х 350 м. Установлено, что золотоордынский слой приурочен к слою суглинка коричневого цвета, залегающего над материковой глиной с глубины 0,55-048 м от современной поверхности, и к пахотному слою мощностью 0,32-025 м. Часть культурных остатков смыта и рассредоточена по южному склону плато.

Собранные на поверхности кочевья предметы, находки из культурного слоя представлены серебряными и медными монетами, их заготовками, монетами с отверстиями-подвесками, серебряными и медными ювелирными изделиями (кольца, перстни, серьги, различные подвески, орнаментированные пластины, сюлгамы), обломками литых зеркал, бронзовыми и свинцовыми гирьками, различными пряжками, железными ножами, крюками, скобами, гвоздями, удилами, стременами, фрагментами чугунных котлов и кружальной керамики, шлаками.

Находки с территории ханской ставки у с. Шипиловка

Источник: «Вестнике Луганского национального университета им. В.Даля», № 9 (15) 2018, m.bigenc.ru

Верования половцев после принятия новой религии

На некоторых пластинах имелись стилизованные изображения тамги (знак-символ) хана Абдаллаха в виде трехлистника и так называемой «трехногой тамги». Следует предположить, что золотоордынцы для размещения походной ставки своего хана выбрали одно из хорошо известных им мест бывших ставок половецких ханов с обильными водными, растительными ресурсами и переправой-бродом на левобережную донецкую пойму, богатую заливными лугами и густым лиственным лесом. Важным обстоятельством является то, что обитатели кочевья прекрасно осознавали свое кипчакское, половецкое происхождение и бережно отнеслись к святилищу своих предков-статуи не были осквернены и сброшены с каменных постаментов. У самих половцев каменные изваяния изображали наиболее уважаемых представителей аристократической верхушки, нередко устанавливались в центре ограды из камней и очень почитались.

Находясь в вассальной зависимости у монгольских завоевателей, половцы еще долгое время предпочитали жить по обычаям предков. Вплоть до принятия ислама они, как известно, продолжили сооружать свои святилища на каменных площадках и устанавливать на них изваяния наиболее выдающихся людей –вождей племен, племенных объединений, глав могущественных родов, верховных жрецов, великих воинов и их жен, которые после смерти должны были защищать своих потомков, оказывать им покровительство и разнообразную помощь в повседненном мире.

Как отмечает С.А. Плетнѐва, даже после принятия другой религии половцы полностью не отказывались от древних верований своего народа. Наличие брода через Северский Донец, близ места ханской ставки у современного с. Шипиловка, позволяет предположить, что в XIV в. Кальмиусский путь (сакма) имел несколько другое направление, чем зафиксированное позже в «Книге Большому Чертежу». Вероятно, достигнув с юга истоков р. Лугань, он направлялся не на восток по балке Рубежной к броду на Северском Донце около устья р. Боровой, а поворачивал на северо-запад и по балке Малый Суходол спускался к броду на Северском Донце в непосредственной близости от места расположения ханской ставки, а далее – по водораздельному плато вдоль р. Красная шел на север в Русскую землю. Ввиду полного отсутствия письменной информации о наличии в среднем течении Северского Донца золотоордынской ханской ставки, реконструировать историческое прошлое данного кочевья и его место в истории Донбасса возможно с помощью археологии и анализа полученной нумизматической коллекции.

Изучение нумизматического комплекса

Уже первое изучение только части нумизматического комплекса с кочевья у с. Шипиловка дало возможность датировать сам памятник второй половиной 1360-х – началом 1370-х гг. и выдвинуть версию о наличии на данном месте действительно походной ставки хана Золотой Орды Абдаллаха. В 2013-2015 гг. киевским исследователем К.К. Хромовым произведена полноформатная обработка, включая реставрацию, наиболее доступной части нумизматического комплекса ханской ставки – 755 монет чеканки Улуса Джучи различных дворов, правителей и типов. К настоящему времени итоговое исследование опубликовано. Нижний рубеж денежного обращения на территории ставки обозначен незначительным количеством монет, бывших в массовом обращении (Азак, Крым, Нижнее Поднепровье) в 60-70 –е годы XIV в.

По данным нумизматики, время функционирования самого кочевья близ с. Шипиловка ограничивается концом 60-х – серединой 70-х годов XIV века, периодом в пределах 5-7 лет. Последние годы территория ставки использовалась преемником Абдаллаха (возможно, его сыном) ханом Гийас ад-Дин Мухаммадом (на монетах хана Мухаммада появляется его мусульманское звание – Гаяс эд-дунья в- эд-дин – «Защитник мирской жизни и веры»). Абсолютное большинство монет нумизматического комплекса чеканилось во время правления хана Абдаллаха и сопровождалось легендами типа «Султан справедливый Абдаллах хан. Да продлится его правление». Среди них преобладают медные именные монеты с указанием места чеканки Новая Орда – «Чекан ал-Джадит 770» (385 экз. – 65,5% от общего количества медных монет комплекса).

В составе коллекции имеются 108 медных монет (18,5 % всех медных монет) с именем Абдаллаха без выпускных сведений с изображением хищника семейства кошачьих. Монеты этого типа не только имеют аналогии в вариантах и штемпельных разнообразиях монет Азака, но и отличаются собственными оригинальными вариантами и разновидностями. Примечательно, что в комплексе почти полностью отсутствуют разновидности, известные по находкам в левобережном районе Днепровского лимана. Из 170 экземпляров серебряных джучидских монет коллекции 17 шт. (10%) оказались контрмаркированными несколькими вариантами штемпеля со словом «адил» (с арабского – справедливый), не имеющих полных аналогий во всех других известных комплексах.

Находки с территории ханской ставки у с. Шипиловка

Источник: «Вестнике Луганского национального университета им. В.Даля», № 9 (15) 2018, m.bigenc.ru

Несколько походных ставок хана Абдаллаха

Основные выводы исследования 755 монет чеканки Улуса Джучи нумизматического комплекса ханской ставки, произведенного К.К. Хромовым, сводятся к установлению факта местной чеканки определенного варианта медных монет и особой штемпельной надчеканки, т.е. к наличию безусловного монетного производства на территории золотоордынского кочевья близ с. Шипиловка и достаточно тесных его связей с регионом Азака. Из всех известных кочевий Северскодонецкого региона периода Золотой Орды памятник у с. Шипиловка является наиболее крупным и имеет очень высокий социальный статус, выраженный в праве эмиссии медной монеты, возможно, и чеканки серебряной, осуществлении контрмаркирования. Такой высокий социальный ранг в Золотой Орде могла иметь только походная ставка верховного правителя – хана. Время правления хана Абдаллаха пришлось на сложный этап феодальной раздробленности Золотой Орды, кровавой борьбы различных претендентов за верховную ханскую власть, ослабления военной и экономической мощи государства. В этих критических условиях могущественный беклярбек Мамай осуществил попытку возрождения былого могущества Золотоордынского государства, в результате чего на исторической арене появилась так называемая Мамаева Орда, номинальным верховным правителем которой при активной помощи Мамая стал один из наследников Узбека хан Абдаллах.

Как считают Л.Н. Булава и А.А. Шевчук, Мамаева Орда была самой централизованной частью всей Золотой Орды, своеобразным ее внутренним кочевым государством, самостоятельным центром которого являлась зимняя ставка на современном Кучугуровском городище вблизи г. Запорожье, т.н. «городок Мамаев Сарай» вблизи Муравского шляха (сакмы). В летний период хан Абдаллах мог иметь несколько походных ставок. Одной из них, наиболее сохранившейся и хорошо изученной нумизматически, является Донецкая ставка на территории Привольнянского изгиба русла Северского Донца в устье балки Малый Суходол вблизи с. Шипиловка. Сам Мамай происходил из знатного рода и пользовался значительной поддержкой золотоордынской военной аристократии. По некоторым данным, он был другом детства сына хана Джанибека Бердибека (1357 – 1359 годы правления).

Московская монета 60-х годов XIV века, на аверсе — воин с саблей и секирой), на реверсе — арабская надпись с пожеланием долголетия Абдуллах-хану

Источник: ru.wikipedia.org

Попытка спасти государство

После убийства Джанибека Бердибек был провозглашен ханом Золотой Орды, и все беки, находившиеся на момент убийства его отца в ханской ставке, были вынуждены присягнуть новому хану. Несогласных там же сразу и казнили. Новый хан назначил Мамая главой всех беков – беклярбеком. Физической расправы избежали братья Бердибека – Кульпа и Наврус, предъявившие свои права на ханский престол. Началось их силовое соперничество с Бердибеком. В ходе кровавых распрей хан Бердибек был убит. При этом Бердибек являлся последним потомком хана Батыя. После его гибели род батуидов прекратился. Династический кризис в Золотой Орде деморализовал Джучидов как род, и ханы восточной части государства активно включились в активную схватку за верховный престол.

Под 1359 годом летописец сообщает: «Того же лета Бердибекь царь умре, а Кульп сяде на царство, и царствова 6 месяцы, и убиенъ от царя Навруса. По Кульпе же прия царство Наврусъ». Под 1360 годом летописец продолжает: «Сяде на царство Кыдыр». С 1360 по 1380 гг., т.е. до прихода к власти в Золотой Орде Тохтамыша, на ханском престоле сменилось более 25 правителей! .По убеждению Г.В. Вернадского, в период межоусобиц ни один из соперников на ханство в Золотой Орде не обладал выдающимися способностями ни государственного деятеля, ни полководца. Но такой лидер появился среди золотоордынской военной аристократии западной части Улуса Джучи – Мамай, не принадлежавший к Джучидскому роду.

Пытаясь спасти государство от окончательного распада, опираясь на поддержку военной знати, Мамай обеспечил занятие ханского престола Абдаллахом, происходившим из крымской ветви Джучидов – Тукатимидов. При нем местом чеканки монет стали указывать Орду – походную ханскую ставку, поскольку в золотоордынских нижневолжских городах новому хану надолго не удалось закрепиться. Как известно, в 1362 г. в Сарае ханом был провозглашен Мюрид, в противовес которому золотоордынская аристократия западной части государства во главе с Мамаем провозгласила ханом Абдаллаха. Уже в 1363 г. войско Мамая и Аблаллаха захватили Новый Сарай, и Мамай даже выдал ярлык на великое княжение московскому князю Дмитрию Ивановичу.

Раскол Орды

Золотая Орда разделилась на две части – западную, где образовалась Мамаева Орда под формальным правлением хана Абдаллаха, и восточную – Мюридову Орду. Раскол сопровождался и разделом столицы – Мюрид чеканил монеты только в Гюлистане, а Абдаллах – в Сарае ал-Джадид, Азаке, Крыму, Орде. Под номинальной властью хана Абдаллаха (реально Мамая) длительное время оставалась только западная часть Золотой Орды. За несколько лет здесь прекратились феодальные распри и был восстановлен долгожданный порядок. Ослаблением Золотой Орды в ходе внутренних войн за ханский престол воспользовался московский князь Дмитрий Иванович.

Он резко уменьшил размер дани татарам, иногда вообще ее не платил и стал укреплять личную княжескую власть. Происходило настоящее возрождение Древнерусского государства со столицей в Москве. Кроме угрозы сепаратизма московского князя Дмитрия Ивановича, для Мамая возникло очень серьезное препятствие в руководстве всей западной части Золотой Орды, когда хан Тохтамыш занял Сарай на Волге и стал готовиться к походу на запад с целью свержения Мамая и захвата всех его богатств. Г.В. Вернадский считает, что в 1378 г. Мамай был поставлен перед дилеммой – предпринять военную акцию против Тохтамыша и этим позволить Московскому княжеству укрепить свои позиции или же оперативно разорить Московское княжество, используя русские ресурсы, выступить против Тохтамыша. Мамай выбрал второй вариант.

В плане восстановления основного контроля за Русью Мамай даже пытался создать антирусский татаро-литовский союз и не особо препятствовал продвижению Литовского государства на земли Юго-Западной Руси при условии сохранения даннической зависимости от Орды завоеванных Литвой южнорусских территорий. Тем не менее литовский князь Ольгердас в 1362 г. разбил татарское войско на Синих Водах (р.Синюха) и присоединил к Литве всю Подолию. А в 1365 г. литовцы захватили и Киев. Эти события уже свидетельствовали о сложении централизованного раннефеодального государства Великого княжества Литовского и осуществлении им собственной международной политики.

Борьба после поражения на Куликовом Поле

Сплочение западной части Золотой Орды осуществлялось Мамаем в новых условиях уже с переменным успехом. После смерти хана Абдаллаха Мамай привѐл к власти его сына Мухаммада (Гийас ад-Дин Мухаммада). В Орде первые монеты с его именем были отчеканены в 1369-1370 гг. Но реальным правителем, как и прежде, оставался Мамай. В 1378 г. Мамай при поддержке других татарских объединений предпринял решительную попытку вернуть русские княжества под свою власть и получить от них значительные средства для организации крупного войска с целью отражения наступления Тохтамыша. Но организованный им поход на Москву и Нижний Новгород потерпел поражение – татары были разбиты на р. Воже. Предпринятый Мамаем в 1380 г. новый поход на Москву закончился катастрофическим поражением на Куликовом поле. Здесь погибла почти половина всего татарского войска.

Победа Восточной Руси на Куликовом поле принесла всей Руси максимальный результат, на который она могла рассчитывать во второй половине XIV в. Если бы феодальная смута в Золотой Орде продолжилась, то уже после победы на Куликовом поле Русь смогла бы полностью возродить свою государственную независимость. Для самого Мамая поражение на Куликовом поле было серьезным, но не смертельным ударом. Он сразу же приступил, используя накопленные за долгие годы финансовые ресурсы, к созданию нового татарского войска.

Однако в 1381 г. в Донецком Приазовье на р. Калка хан Тохтамыш, став на тот момент вассалом могущественного среднеазиатского правителя Тамерлана, окончательно разгромил войско Мамая. В итоге татарская аристократия, потеряв полное доверие к Мамаю, перешла на сторону хана Тохтамыша. Неугомонный Мамай пытался с большими ценностями найти укрытие у своих бывших вассалов – генуэзцев в крымском порту Каффа, но эти «европейские союзники» предали и убили своего бывшего повелителя. После победы над Мамаем хан Тохтамыш стал правителем западной и восточной частей Улуса Джучи и этим на десятилетия продлил государственность Золотой Орды. В 1382 году ему удалось захватить и разграбить Москву. Но в 1395 году в долине р. Терек непобедимый Тамерлан полностью разбил войско Тохтамыша. Были уничтожены и разорены все основные города Золотой Орды, сожжен Новый Сарай. Золотая Орда потерпела полное военное и экономическое поражение, был утрачен выгодный контроль за международной торговлей. Итогом стал распад Золотой Орды к середине XV в., как единого государства, на Крымское, Казанское ханства и Ногайскую Орду.

Автор: Санжаров С.Н.

Источник: «Некоторые аспекты средневековой истории Донбасса и ставка хана Золотой Орды на Луганщине»,

«Вестник Луганского национального университета им.В.Даля» №9 (15) 2018.