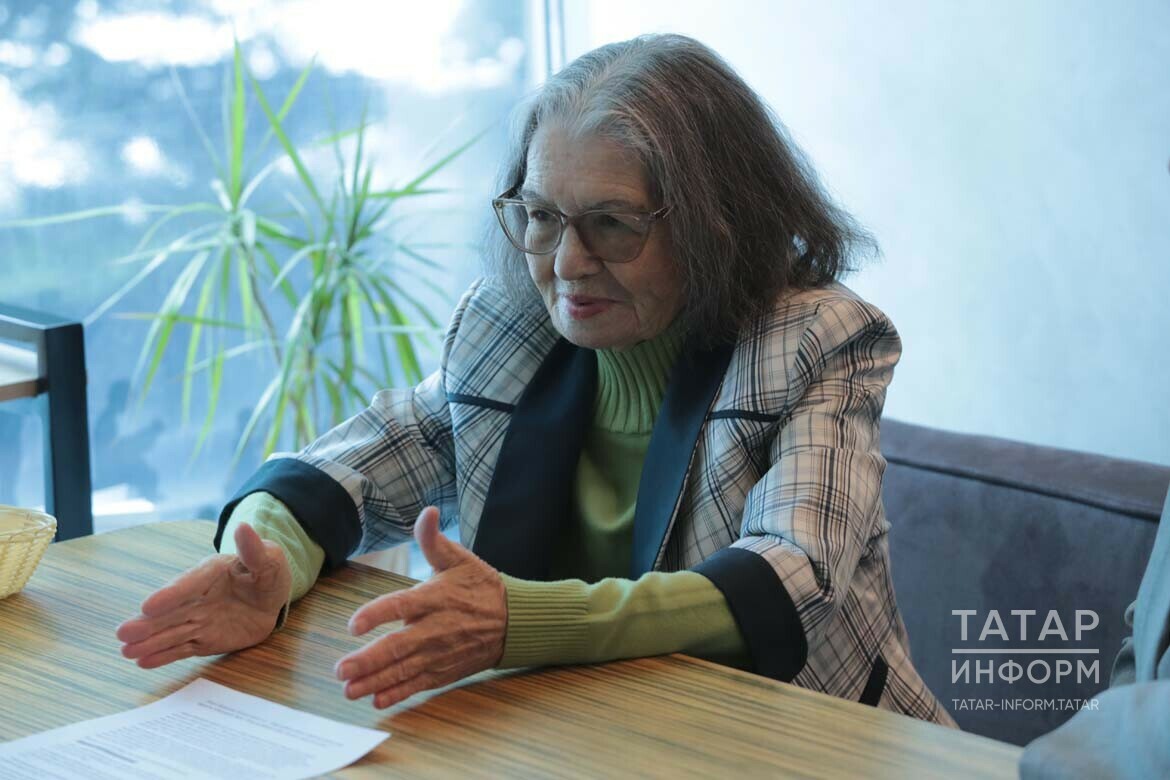

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У меня нет родной деревни, родного дома…»

– Флера Акрамовна, вы - один из крупнейших специалистов по татарской литературе. Вы с детства хотели стать ученой, изучать литературу?

– Обычно, в биографии человека бывает информация о том месте, где он родился, его родной земле. У меня нет родной деревни, родного дома. Мой дедушка (отец мамы) родился и жил в селе Ядыгерь ныне Кукморского района. В тяжелые годы его в 12-летнем возрасте отправили в Свердловск как мальчика-слугу, помощника по дому. В тех краях татар очень много. Мой дед вырос, стал юношей, его женили на девушке-татарке. У них было 4 детей, моя мама - одна из этих детей.

Моя мама Маймуна училась в Свердловске. Мама - учительница, папа - журналист. Они поженились, и после того, как пожили среди татар Свердловска, им захотелось пожить среди казанских татар. В 1938 году родители переехали в Казань. Здесь их никто не ждал, конечно. В Министерстве образования тоже сказали: “К сожалению, пока для вас места нет”. Отправили их в Арск, потому что недалеко от Казани. Из Арска - в деревню Кинер, в те годы - районный центр Кзыл-Юлского района, а из Кинера - в деревню Шура, которая всего в 3 километрах от границы с Республикой Марий Эл. Деревня Шура в моем паспорте указана как место моего рождения. Вот такая интересная судьба.

Когда началась война, отец ушел на фронт, маму взяли в Кинер, работать в райисполкоме. К сожалению, мой отец погиб на войне, он в списке пропавших без вести. Мама хорошо знала и русский, и татарский языки.

Таким образом, до 3 лет я жила в деревне Шура. Помню эпизоды этого 3-летнего возраста. Мой брат Альфред, который старше меня на 2 года, катал меня на тележке. Я выглядываю через край тележки - земля кажется так далеко! Тележка невероятно высокая. А еще мы снимали доски сяке (нары в татарском доме - ред.), делали из них горку и скатывались по ней.

К хозяевам дома, в котором жили, мы обращались “абый”, “апа”. Помню, как, держась за край юбки хозяйки, ступая по росе, шла за водой к колодцу. Эти моменты очень ярко запечатлелись в памяти. Какой богатый мир кроется в воспоминаниях, эмоциях человека.

Мы росли с родным братом. Его семья живет в Москве. Брата и его сына уже нет в живых. С супругой Флерой, дочерью поддерживаем связь. Слава богу, род наш продолжается.

После войны мама не захотела остаться в райисполкоме, сказала, что ей нравится преподавать. Ее отправили в деревню Ашитбаш. Она работала в семилетней школе, я тоже окончила эту школу. Средняя школа была только в Кинере, а это довольно далеко от нас. Семилетняя школа в Кырлае была преобразована в среднюю школу, и мы с братом среднюю школу окончили в Кырлае. Школьницей я жила в Ашитбаше. Поэтому я говорю, что я девушка из деревни.

В 1957 году с семьей переехали в Казань. Я поступила в Казанский университет, была ученицей Мирфатыха Закиева, дипломную работу писала по татарскому языку. Вуз окончила в 1962 году. Мирфатых Закиевич предложил остаться в аспирантуре. Мама моя - учительница татарского языка, литературы, 27 лет проработавшая в школе в селе, которая по стажу вышла на пенсию, тогда переехала в Казань и еще 27 лет в педагогическом университете проработала секретаршей Мирфатыха Закиева.

В то время для поступления в аспирантуру требовалось 2 года стажа. Хатип абый Госман сказал: «Флера, отработай эти два года у нас. Твоя мама ради тебя приехала в Казань, не уезжай так скоро”. Меня взяли лаборантом в кафедру литературы, Нил абый Юзеев дал тему. Написала диссертацию по творчеству Махмуда Галяу. В те времена архивы были не так доступны: и материала нет, и опыта у меня не хватало. После защиты кандидатской решила, что мой долг в науке выполнен, и не взялась за докторскую. Моя самая любимая работа - преподавание. Создавала учебные программы, лекции, курсы, и таким образом, 50 лет неотрывно проработала в университете.

«Умею видеть красоту каждого дня»

– Флера апа, какой он, окружающий Вас мир?

– Я живу одна, но я не одинока. У меня есть родные, коллеги, мои ученики, студенты, которым я могу дать свою любовь. Спасибо ребятам-девчатам, отношения слава Богу. Во всем они ко мне проявляют уважение, говорят, что я нужна им.

К нашей беседе присоединяется ученица Флеры Ганиевой, доцент кафедры татарского языкознания КФУ, автор учебников татарского языка Рамиля Сагдиева.

Рамиля Сагдиева:

– Если Флера Акрамовна принимает тебя самого, то значит, принимает вместе со всей твоей семьей. Поэтому в ее крохотные объятия умещается вся твоя семья - все твои родные, сестры, братья, муж, жена, дети, внуки - все.

Флера Акрамовна каждого студента в Татарском гуманитарном институте и близких этого студента воспринимала как своих собственных близких. Она в нашем кругу меньше всех ростом, многим из нас не выше подбородка, но своим студентам, которые по росту на 1-2 головы выше нее, коллегам, тем, кто близок ей, обращается ласково “мой маленький”, “мой хороший”. Флера Акрамовна не одинока, у нее много тех, кто окружает ее любовью и заботой.

Она каждый день делает физические упражнения. Старается вести здоровый образ жизни. Никогда я не слышала, чтобы она жаловалась. Жаловаться при ней - всем нам это стыдно. Поэтому мы научились не жаловаться. Она нас, молодых, учит так же позитивно мыслить, поэтому ее душа молода, она не стареет. Она умеет видеть красоту каждого дня.

Дома у нее шторы никогда не закрываются. Она не любит закрывать окна занавесками. Любит повторять, что окна должны быть открыты. Она видит красоту мира. Мы закрываемся от людей, а ее окна - для того, чтобы видеть этот красивый мир.

Флера Ганиева:

– Если человек тебе близок, разве ты можешь оттолкнуть тех, кто с ним рядом? Детям, приехавшим из деревни учиться, мы обращались “балакаем”, как к своим собственным детям. Когда человек тебе нравится, близок твоей душе. Конечно, никого ты не полюбишь преднамеренно, по велению ума.

«Татарский государственный гуманитарный институт был единственным вузом, чье название начиналось со слова “татарский”»

– После распада единой советской государственной системы научных исследований, сложившейся на протяжении многих десятилетий, в 1990-е годы в Татарстане прекратилась деятельность многих научно-исследовательских институтов, лабораторий. В этих тяжелых условиях для развития татарстанской науки руководством республики был принят ряд важных решений. Среди них - создание Татарского государственного гуманитарного института. Как проходил этот процесс? Расскажите о становлении, деятельности этого института.

– В 1990-е годы началась нехватка учителей. В 1992 году при поддержке Министерства образования и науки Татарстана был открыт Татарский государственный колледж, который в 1995 году был преобразован в Татарский государственный гуманитарный институт. Это был единственный вуз в Казани, название которого начиналось со слова «татарский».

После открытия Татарского государственного гуманитарного института мы составили учебный план, адаптировав его к базе татарского факультета Казанского государственного университета. Но в то время мы не так сильно зависели от Москвы.

В первую очередь, мы ввели уроки каллиграфии, потому что очень много зависит от того, как ребенка с первого же класса обучают красивому письму. В институте каллиграфию преподавал Наджип Наккаш (литературовед, художник-каллиграф, график, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии Тукая - ред.). Арабскую графику, латиницу, кириллицу… Он научил студентов писать на художественном уровне, профессионально. Из Казанского театрального училища пригласили Рауфа Нуриева, он вел занятия по художественному слову. Специальных курсов, связанных с искусством, мы ввели много. Чего не хватает ребенку в деревенской школе - старались это дать.

В теплой, дружеской, понимающей атмосфере вместе со студентами и педагогами мы успели проработать 13 лет. Через 13 лет началось слияние: в 2005 году нас присоединили к педагогическому институту. Но название вуза, в соответствии с нашим, было изменено на Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. А потом его включили в состав Казанского государственного университета. Таким образом, как в детстве искала свой дом, родную деревню, я переходила из вуза в вуз.

Ректором сначала был назначен Ильдус Загидуллин, затем - бывший министр образования и науки РТ Василь Гайфуллин. С его приходом возможностей стало больше. Он помогал молодым преподавателям получить квартиры. 5-летие института, затем 10-летие провели в театре Камала. Всего в институте было открыто 3 факультета: факультет татарского языка, литературы и истории, факультет иностранных языков и факультет подготовки профессиональных специалистов со средним образованием. На каждом факультете студентам преподавали татарский язык и литературу на высоком уровне. Таким образом, мы пережили довольно интересную историю в сфере образования.

В 72 года я вышла на пенсию. Потому что количество часов сократилось, учителя остались на полставки. Мой уход с работы был очень своевременным.

После включения в состав КФУ, Радиф Замалетдинов организовал методическую комиссию. В ней было около 25-30 человек. Мы собирали данные по школам РФ с преподаванием татарского языка и литературы, приглашали из этих школ представителей, составляли договор с ними. 6-7 лет делали эту работу. Ездили в Москву, ознакомились с министерством, нам посчастливилось сотрудничать с ними, познать сферу образования от школы до министерства. Это был очень интересный мир.

«Минтимер Шаймиев видел институт как Национальный университет, но власти не сумели его сохранить»

– В Казани сегодня множество университетов разных направлений. Но лишь у Татарского государственного гуманитарного института век оказался совсем короткий - всего 13 лет. Как думаете, не было ли ошибкой прекращение его деятельности? Можно было бы возродить этот институт?

– Когда открывали здание Татарского государственного гуманитарного института, мы все полукругом встали на улице перед ним. Тогда первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев сказал ректору института Василю Габдулловичу: «Это здание будет Национальным университетом, оно построено для этого, примите это так».

Представьте, какие были возможности, были стремления, желания, но было и то, что не позволило этому осуществиться: не хватало коллектива преподавателей, базы, которая могла бы стать основой национального университета.

Мы, конечно, писали, защищали эту идею, журналисты тоже писали, но нужна была реальная основа - ученые, которые могли бы давать молодежи знания на татарском языке - кадры. Если это университет, он же не может быть только татарского языка и литературы. С точки зрения кадров не было реальной подготовленности, чтобы защитить статус университета. Это - моя личная оценка ситуации. Возможно, были такие кадры, и они были подготовлены по уровню знаний, но нужен был человек, авторитетная личность, чтобы собрать всех этих специалистов и наладить работу.

- Может быть, за эти 13 лет вы бы подготовили этих специалистов, и деятельность института удалось бы расширить?

– Для этого требовалось много времени. Время идет очень быстро, успеть за ним невозможно: земной шар вращается быстрее.

- Но что за эти 13 лет деятельности институт дал нашей республике?

- Наши воспитанники, выпускники разошлись по разным местам. Они сами начали преподавать, расширили то, что мы дали им, и стали воспитывать молодое поколение. Я встречаю своих бывших студентов на улице, и они мне говорят: "Мы так скучаем по тем годам! Стараемся так же воспитывать наших детей».

- Можно ли было сохранить Татарский государственный гуманитарный институт?

- Если бы власти взялись за это дело, спасти можно было бы. Но они не стали этого делать.

- Пробовали обсудить это с ними?

– В то время я очень обижалась на Туфана Миннуллина. «Вы говорите о татарском языке. Если бы ты, выйдя к трибуне, говорил о сохранении Гуманитарного института хотя бы в качестве института, Туфан, этот вопрос начал бы обсуждаться», - сказала я ему. К сожалению, на таком уровне вопрос не поднимался. Недостаточно призыва: «Мы должны жить, развивайте нас». Это - обязанность властей, их задача. Мы свою задачу с большим желанием продолжили бы. Думаю, когда-нибудь на более высоком уровне к этой мысли вернутся. Технологи однажды поймут, что гуманитарное образование необходимо. Им надоест сидеть, уткнувшись в телефон, компьютер. Это замыкает молодежь в себе.

– Если представим себе, что институт сегодня действует, каким бы он был?

– Думаю, что он не приносил бы прибыли, был бы нерентабельным. Зато, у нас заложены хорошие задатки, его свет, его необходимость осталась во многих. Пока есть наши студенты, учителя, этот дух, его необходимость сохранятся.

«Человек воспитанный сильнее человека образованного»

- Рамиля Камиловна, какими запомнились годы, когда вы преподавали в Татарском государственном гуманитарном институте?

Рамиля Сагдиева:

- Если к нам в институт приходил ребенок, то он, в большинстве случаев, приводил за собой еще и брата или сестру. Однажды оказавшись в этом маленьком, уютном мире, они не хотели ее быстро покидать. В эти годы Татарский государственный гуманитарный институт дал возможность простым детям из деревень получить высшее образование, получить диплом, развиваться как личность и найти применение для себя в мире.

Флера Ганиева:

– Каждый семестр мы проводили родительское собрание. Приезжают из деревень, у кабинета директора или перед моим кабинетом снимали обувь. Как в деревне. Мы студентам говорили: “Запомните: человек воспитанный собирает знания всю жизнь, он развивает себя, воспитывает”. Человек воспитанный даже сильнее, чем человек образованный, он богаче духовно. Поэтому во вступительном слове учебника для 5 класса я написала: “Среди предметов в школе есть два предмета - язык и литература. Какую бы профессию человек не выбрал, ему они будут нужны на протяжении всей жизни”.

Рамиля Сагдиева:

- В последние годы стали проводить конкурсы “Учитель года”. Большинство победителей, призеров - это выпускники гуманитарного института. Я всегда испытываю чувство гордости, видя их успехи. В этом и ценность Татарского государственного гуманитарного института. Многие наши выпускники работают с детьми, преподают в школах, мы с ними всегда поддерживаем связь.

В гуманитарном институте не было таких явлений, как опаздывать на занятия, сбегать из лекций. Даже наши уборщицы, вахтерши воспитывали детей. Мы, молодые преподаватели, тоже были очень требовательными, конечно. Помню, во время сдачи экзаменов все наши сотрудницы - уборщицы, повара переживали за каждого студента. А на выпускном студенты в благодарность им дарили охапки цветов. Независимо от того, учитель ты, или уборщица, вахтер, дворник - наши студенты с большим уважением и любовью относились к тем, кто их старше.

Ректор Василь Габдуллович, проректор Флера Акрамовна нам, молодым преподавателям говорили: «Если абитуриентам ставите «2», «3», делайте так, чтобы они ушли благодарными вам». Действительно, они понимали уровень своих знаний, ставили перед собой задачи, уходили благодарными и приезжали на второй, третий год, снова сдавали экзамен и все равно поступали в Татарский государственный гуманитарный институт.

Флера Ганиева:

– У нас была особенная, теплая атмосфера. Некоторые наши студенты нашли здесь друг-друга, создали семью.

«В душе осталось сожаление...»

– Какие изменения произошли после объединения с педагогическим институтом, когда вы стали Татарским государственным гуманитарно-педагогическим университетом?

- В педагогическом коллективе мы знали друг друга. Хотя работали в разных вузах, пересекались и общались на разных конкурсах, мероприятиях. Студенты тоже попали из одной татарской среды в другую. Там была та же теплая, уютная атмосфера. Конечно, при переходе из маленького коллектива в большой не обошлось, наверное, и без некоторого чувства страха, неуверенности, протеста.

- Не жалеете, что все так закончилось?

– Да, сожаление в душе осталось. Но я утешаю себя мыслью, что мы не были готовы. Поэтому вспоминаю эти годы не с обидой в чей-то адрес, а благодарностью, что успели 13 лет так поработать. Это я часто себе говорю.

О сокращении часов: «Надо поставить вопрос на уровне правительства и спасти школы»

- Флера апа, в школах часы преподавания татарского языка и литературы сокращены, их теперь всего 1 урок в неделю. Как вы думаете, возможно ли в таких условиях дать ребенку полноценные знания по языку, литературе, имеющим 1000-летнюю историю? Как бы вы оценили эту ситуацию?

- Это реальная ситуация. Что школы потеряли и что смогли сохранить? Традиции теряются, технологии приходят. Это естественно. Мы и сами позволили себе утратить традиции. Есть замечательные директора школ: и часы сохраняют, и новые технологии внедряют.

Я поражаюсь тому, что это уже не называется школой, это учреждение. Многое утрачено только из-за нас самих. В деревнях отношение к учителям кардинально изменилось. Началось с Казани: родители теперь управляют - поставят ребенку “2”, скажут что-то плохое, то учителя подают в суд. Ученики поднимают руку на учителей! Родители позволяют детям вести себя так безобразно. Все начинается с домашнего воспитания. В деревне наша мама была завучем. К ней относились с огромным уважением, ее мнение было авторитетным. Родители знали, что образованный, воспитанный. А сейчас нет, сейчас распространилась болезнь амбициозности. Это очень опасная болезнь.

Когда писали учебники, амбиции сильно чувствовались. Нельзя менять ни буквы у установленного стандарта. В составленном учебном плане нельзя произведение переносить из одного класса в другой. Я поражаюсь. Все хорошие произведения невозможно включить в учебник. Надо выбрать самые лучшие и научить их анализировать, понимать.

В прошлом году мы написали 5 учебников для 5-9 классов. Нам поручили написать учебники по стандарту, присланному из Москвы и на основе учебного плана одного автора. С большими трудностями, но пришлось адаптироваться. Хочется и знания дать, но и несвязных терминов тоже очень много внедряется. В стандарте сейчас появились термины. Требуется включить их в учебник. Я, конечно, говорю, что это не свойственно татарской литературе, не ее закономерность, это взято из мировой литературы. Но внести мы вынуждены. Вот в какие условия поставлено составление учебников! Это не жалоба, а описание ситуации. Потому что я жила среди этих проблем, сложных вопросов. Но радует то, что в написании каждого учебника участвовали 2 автора. Один из них - преподаватель вуза, другой - учитель школы. Школьный учитель хорошо знает методику, как преподавать ученикам, а преподаватель вуза знает теорию.

Я понимаю учеников школ, и учителей, и составителей учебников, потому что и сама варюсь в этом котле. Надо сделать выводы, поставить вопрос на уровне правительства, решать эти вопросы и спасти школы.

Технологии настолько увлекательны, они воплощаются в жизнь. Гуманитариев не осталось. В наше время физики, химики лучше нас знали литературу, искусство. Многое зависит от воспитания. Выпускники Казанского государственного университета или Татарского государственного гуманитарного института нам говорят о том, что мы им дали воспитание. Знания можно получить и в интернете, знания обычно копишь всю жизнь. А воспитание дают родители, учитель. Во все времена учитель был человеком, кого ставили в пример, на кого равнялись.

«Без школы не может быть общества»

- Что можно было бы сделать, чтобы вернуть авторитет школы, учителей, знаний?

- В районе есть отдел образования, как хорошо он работает? Сельсовет проявляет заботу о школе? Надо, чтобы создавалась среда, где о школе заботятся, развивают ее, поддерживают. Во-первых, власти совсем отошли от школы. Сейчас мы живем в чрезвычайных условиях. Без школы не может быть общества. Есть попытки отойти от этой истины: создают частные школы, и так далее. Но школа и общество связаны органически, школа - часть этого общества, страны, и от этого нельзя уйти.

Школа - это временно, ребенок в ее стенах остается всего на 11 лет. Кто-то успевает полюбить школу, а кому-то она не нравится. Тем, кому не хочется учиться, я говорю: “Ты же не можешь о своей маме сказать: “Я не люблю маму” и отказаться от нее? Мама с тобой всю жизнь. И школа так же - она у тебя есть, ты не можешь от нее отказаться, ты обязан учиться и получить образование. Это тебе необходимо”. К сожалению, это перестало быть общим мнением.

Конечно, надо с трибун говорить о необходимости сохранения татарского языка, но не это решает проблему. Здесь решающая роль у школы. Хотелось бы, чтобы родители призывали своих детей учиться так, чтобы потом всю жизнь с гордостью вспоминать свою школу, годы учебы в ней.

Рамиля Сагдиева:

– Сейчас учащиеся к предметам относятся как-то избирательно, некоторые направления им кажутся совсем ненужными. «По этому предмету сдаю ЕГЭ, он нужен, остальные не нужны”, - так они рассуждают. Школьная программа в 1-11 классах должна ребенка научить учиться. Пригодится это тебе в жизни, или нет - все равно, ребенок должен в школе почувствовать вкус к учебе. Обязательная программа составлена для этого.

СПРАВКА

Флера Акрамовна Ганеева родилась 25 марта 1940 года в деревне Шура ныне Арского района Татарстана. В 1958 году поступила на факультет татарской филологии и истории Казанского государственного университета. В 1962 году окончила вуз и продолжила обучение в аспирантуре. Работала профессором татарской литературы в Казанском государственном (позднее федеральном) университете, в 1992-2005 годах - проректором Татарского государственного гуманитарного института.

От имени ее многочисленных учеников, коллег мы тоже от всей души поздравляем Флеру Акрамовну с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, здоровья, успехов в ее методической деятельности!

Автор: Зиля Мубаракшина, перевод с татарского

Источник материала: intertat.tatar