Фото: © Андрей Шальков

Уфа – второй большой город проживания татар. Форум «Ufa.Tatar», проходивший под девизом «Восхищаясь прошлым, с надеждой на будущее», стал тому наглядным доказательством. Здесь собрались активисты из Казани, Екатеринбурга и Башкортостана.

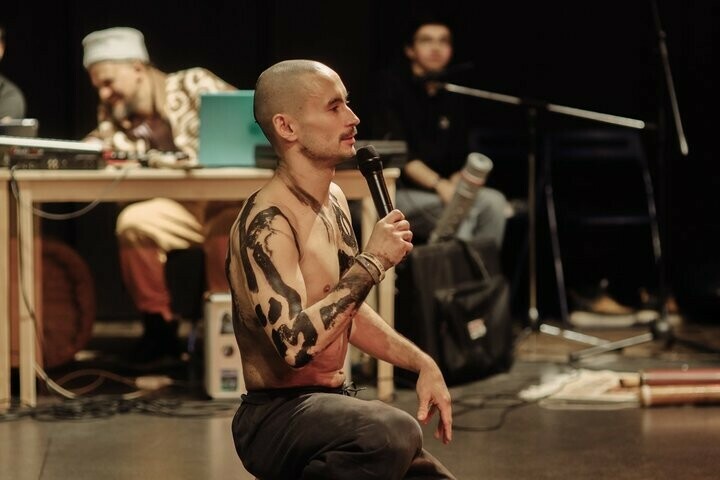

Форум «Ufa.Tatar» хоть и был запланирован на 29 ноября, но правильнее будет сказать, что начался он уже вечером 28-го. Вскоре после приезда известный танцовщик Нурбек Батулла устроил для горожан перформанс.

.

В тот же день на второй точке города прошла лекция историка Альфрида Бустанова «Женщина в исламский культуре: Зайнап Максудова».

Нурбек Батулла во время перформанса

Фото: представлено Всемирным конгрессом татар

29 ноября форум гремел с самого утра. Гостей прямо у входа встретили юноши и девушки в тюбетейках и калфаках, платках с национальными узорами. Здание красиво украшено, установлены фотозона, торговые точки. На специальной выставке можно было увидеть этнические картины челнинской художницы Лимы Букиной, серию картин Радика Мусина, посвященную тюркским женщинам.

Картины Радика Мусина, посвящённые тюркским женщинам

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

Художник Арслан Ибрагим тоже интересуется историей тюркских народов. Во время форума он писал картину прямо перед участниками. Каждый гость мог посмотреть за работой творца, подойти и пообщаться с ним. Представляя свою картину, Арслан сказал: «Здесь рунами написано «кровь тянет», куда тянет ваша кровь – туда и нужно идти».

Фото: © Андрей Шальков

На форуме были представлены татарские комиксы и книги, бренд одежды с татарскими надписями, нагрудные украшения изү от бренда «Назлы», национальная одежда от бренда «Samry». Гостей угощали чаем «Зайнап» – лечебные травы собираются в Башкортостане, и татарским национальным угощением чак-чак.

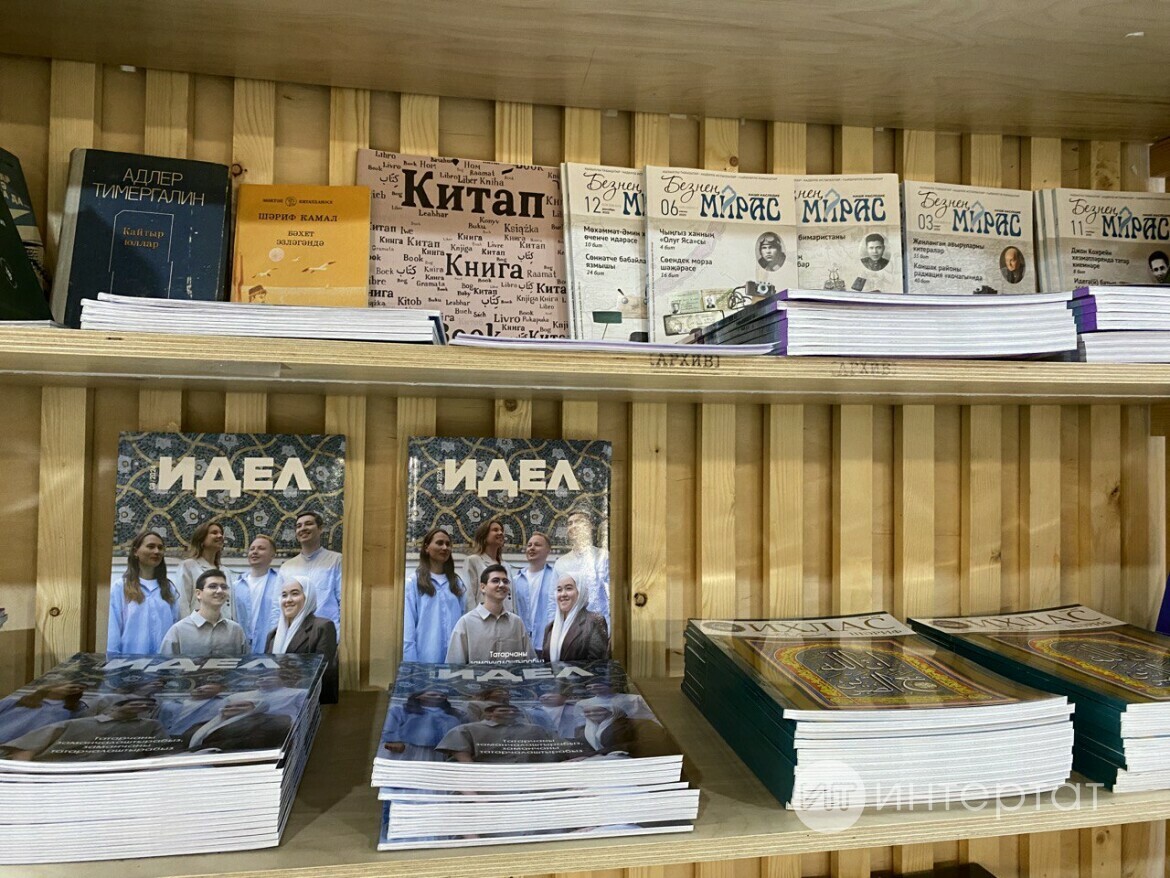

При поддержке «Дома татарской книги» был организован уголок буккроссинга (обмен книгами в открытом формате – авт.). Гостям для обмена предлагали выпуски религиозного журнала «Ихлас» (издается в Уфе), многочисленные татарские книги, газеты и журналы. Все они очень быстро разошлись.

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

«Татар нельзя представить без Уфы, Уфу – без татар»

Первым гостей поприветствовал представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имам-хатыб мечети «Ихлас» г.Уфа Альфред Давлетшин:

- Мы рады вас видеть на втором форуме «Ufa.Tatar». Невозможно представить татар без Уфы, и Уфу – без татар. Сегодня мы услышим разные мнения, надеюсь и верю, что сегодняшний форум пройдёт продуктивно, – сказал он.

Председатель Всемирного форума татарской молодёжи Райнур Хасанов в своём приветственном выступлении поблагодарил за приглашение на форум. Эти выступления закрыли официальную часть форума, а остальные обсуждения проходили в формате открытой дискуссии, каждый гость мог брать слово и выразить свое мнение.

Фото: © Андрей Шальков

«Как сохранить родной язык в современном городе, Или мы сохранили язык и культуру до меня, это не должно закончиться на мне...»

После официальной части начались пленарные заседания, обсуждения и интересные лекции. На пленарном заседании под названием «Кто мы в современном городе?» прозвучали интересные мнения о будущем нации. Спикеры говорили о том, как можно сохранить родной язык в условиях современности, к ним присоединились и гости форума.

Пленарное заседание вёл управляющий партнёр судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров. Спикеры: Альфрид Бустанов – историк, исламовед; Айрат Файзрахманов – историк, начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ; Радиф Кашапов – музыкант, журналист и писатель; Райнур Хасанов – Председатель Всемирного форума татарской молодежи; Альфред Давлетшин – представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане.

Айдар Муллануров: Так получилось, что все мы, сидящие здесь, родились и выросли в городе. Все говорят на татарском языке, но не учились в татарских гимназиях. Вы закончили обычные школы и изучили татарский язык самостоятельно или это воспитание родителей? Давайте, поговорим об этом, как в большом миллионом городе оставаться татарином?

Альфрида Бустанов: Действительно, я не учился на татарском языке. Но я не могу сказать, что я такой единственный, кто приехал из Омска и говорит на родном языке. Не секрет, что в городе использование татарского языка частенько натыкается на сложные условия. Поэтому изучение родного языка остаётся на нас. Исходя из воспитания и совести каждого. Если ты хочешь сохранить связующую с прошлыми поколениями нить – то ты обязан знать свой язык. Будучи родителем, ты начинаешь понимать, насколько важно то, на каком языке говоришь ты сам и на каком языке будут говорить твои дети. Ценность этого проявляется с годами всё больше.

Часто приходится слышать от людей старшего поколения: «Эх, жалко, что нам не удалось научить наших детей татарскому языку!» – и начинают перечислять причины. На самом деле, есть такое, но не хочется искать причины. Я со своими девочками с удовольствием говорю на татарском языке, и у них нет даже тени сомнения в том, кем они являются.

Фото: © Андрей Шальков

Радиф Кашапов: Я родился в татарской деревне и всю жизнь прожил в Челнах. Челны не считаются татароязычным городом. Позже переехал в Санкт-Петербург, как не смотри, Питер тоже не татарский город. Но в чужом городе ты начинаешь понимать, кем являешься. Например, ты живёшь в Казани, ни слова не знаешь на татарском, но все равно считаешь себя татарином. По моему мнению, главное, чтобы оставаться татарином в Казани или любом другом городе – это знать татарский язык. Иногда говорят, чтобы быть татарином, нужно быть мусульманином, делать то-то и то-то. Кто-то говорит: «Я – мусульманин, но татарского не знаю». Я считаю, что татарский язык должен быть на первом месте. Главное – язык, уже потом присоединяется остальное.

Сегодня есть большие проблемы с изучением языка. Во многих странах, городах нет татарских школ, люди не могут изучать язык. Это должно быть легкодоступно. Вот вы говорите, что разговариваете с детьми на татарском языке. Но скоро начнётся период билингвизма (двуязычие – авт.) Ты начинаешь с этим бороться, в лексиконе ребёнка появляются русские слова, и он быстро осваивает русский язык.

Если ты сумел самостоятельно привить ребёнку любовь к татарскому языку, ты – настоящий герой, батыр, молодец. Но в действительности не все могут быть такими. Не каждый может покупать ребёнку татарские книги, водить в татарские театры. Сейчас это главная проблема. В целом, сейчас города России не мультикультурные, не мультиязычные города, они моноязычны.

Айдар Муллануров: Совет от Радифа – чтобы понять, что ты татарин, нужно пожить в другом городе.

Радиф Кашапов: Есть примеры, когда, попадая в другую страну, человек начинает считать себя татарином, изучает родной язык. Мне так звонили – человек раньше не знал язык, а потом взял и заговорил.

Райнур Хасанов: Я родился в городе Белебей Республики Башкортостан, и жил там до 13 лет. Язык мне передали родители, но в Белебее я учился в татарской гимназии, где не только татарский язык и литература, но и другие предметы преподавались на татарском языке. Именно моя школа пробудила во мне национальный дух. В 13 лет я переехал в Казань, поступил в другой лицей, и там тоже была татарская среда, но в классе у половины детей были трудности с татарским языком. Соглашусь с Радифом – нужны татароязычные школы, они являются инструментом для создания правильной среды.

Айдар Муллануров: Вы отметили, что нужно знать татарский язык, а для этого необходимы школы. Но начнём с главного – зачем нужен язык? Сейчас молодёжь часто говорит: «Я признаю себя не татарином, башкиром, русским, а горожанином». Как решить этот двухсторонний конфликт? Мы ведь все считаемся горожанами.

Айрат Файзрахманов: Самоидентификация, идентичность – явление, меняющееся со временем. Если молодёжь сегодня не думает о своей нации, вероятно, он задумается об этом через несколько лет. Новые условия подтолкнут его к пересмотру идентичности. Чем взрослее человек становится, тем больше он начинает задумываться о своей нации, психологи давно уже изучили это явление. Это касается не только русских или татар, оно свойственно всему человечеству.

Что касается школ, я сам вырос в русской среде. В посёлке Дербышки в Казани живут преимущественно русские. Но в посёлке была татарская гимназия, она дала нам возможность совершенствовать знание языка. В то же время, я сейчас смотрю на своих одноклассников, нам сейчас 39 лет, и понимаю, что, к сожалению, татарская гимназия недодала им того самосознания. Абсолютное большинство не учат своих детей татарскому языку. Они окончили татарскую гимназию, хорошо знают свой язык, но во время встреч говорят на русском, если заговорить с ними на татарском языке – переходят на родной язык. Но своих детей они отдали не в татарскую гимназию, а в русскую школу. Значит, все же, «где-то недоработали».

По моему мнению, здесь нельзя найти общий ответ. Безусловно, татарская гимназия – самый удобный вариант, но в местах проживания татар не везде есть татарские гимназии. Да, по сравнению с 90-ми годами сейчас возможностей для создания национальной среды для детей больше. Есть те же самые «СалаваTik»и, другие передачи, музыкальные книги. Даже если сам не знаешь татарский язык, можно создать для детей эту среду современными способами. А где найти мотивацию – вот этого сказать не могу. Выпускники татарских гимназий и сами не могут найти мотивацию для обучения своих детей татарскому языку.

Райнур Хасанов: Одним словом, здесь нет единой модели. Есть один шаблон, но я не уверен, что он подходит каждому молодому человеку. Мой отец с детства рассказывал мне истории – о татарах, о нашей семье... Тогда я думал: «Мы сохранили язык и культуру до меня, это не должно закончиться на мне!»

Альфред Давлетшин: Если мы затрагивает тему религии... Возьмем, к примеру, не знающего языка татарина, но верующего, а с другой стороны не знающего языка и не верующего. По-моему, первый имеет все шансы вернуться к своим национальным истокам. Каждый идентифицирует себя по-своему, это может быть связано с личными чувствами, с человеком, с семьей. Со временем изучение предков, своих корней все равно подводит тебя к религиозной теме. Религия и нация – они всегда вместе. А как сегодня обучить молодёжь языку... Желающие не могут даже найти учителя.

Фото: © Андрей Шальков

«Молодёжь не слушает Салавата, а историки любят Фирдуса Тямаева»

Другая дискуссия была посвящена теме «Современные формы интеграции национальной идентичности: музыка, литература, театр». Здесь к Нурбеку Батулле и Радифу Кашапову присоединились главный редактор журнала «Идел» Рамзия Галимова и журналист, автор песен Зулейха Камалова.

Радиф Кашапов: Татары будто живут внутри себя. Это касается и театра, и эстрады – всех сфер. К нам пришла женщина из «Барс-Медиа» с лекцией. Впервые слушал лекцию от «Барс-Медиа». Она сказала следующее: «Татарской эстраде не нужны другие нации, у нас есть 8 миллионная татарская аудитория». За всю жизнь не объездить все города и села. Вот люди слушают Салавата Фатхетдинова. А ведь это странно на самом деле. У него там 30ый, или 35ый сезон, да? Он уже и новые песни не поет, ведь люди так и говорят: «Нам не нужны новые песни, мы приходим не ради них».

Рамзия Галимова: Среди нынешней молодёжи не многие слушают Салавата. Да, его слушают, но мало. В целом, мы вынуждены конкурировать с русскоязычным качественным контентом. Молодёжь говорит: «Там есть юмор». Наша молодёжь смотрит это, и тем и усложняется наша деятельность. Это пока, а в будущем…

Радиф Кашапов: По-твоему, цифра будет расти, а я считаю, что пойдёт на убыль.

Рамзия Галимова: Я говорю о новых форматах…

Радиф Кашапов: В каком формате новое, совсем новое-новое, или сделаем как они: например, возьмём Ильгиза Шайхразиева. Он никогда не говорил, что делает татарскую музыку, он говорит: «Мне нравится современная музыка», и показывает, как это можно сделать на татарском языке. Ильгиз сказал: «Моё желание – делать близкие, понятные людям вещи». Меня ещё волнует вот что. Мне часто говорят: «Тебя мало смотрят. Вы сделайте что-то такое, что поразит всех». Вот вышла песня «Пыяла», и все узнали о татарском языке. Честно говоря, я не очень в это верю. Потому что ко мне не пришёл ни один русский знакомый и не сказал: «Радиф, татарский хочу выучить, «Пыяла» хочу понять». Перевод же уже есть. Мне говорят: «Вы делаете слишком качественную музыку, сделайте немного попроще, для народа. Вот Элвин Грей молодец, или вот Фирдус Тямаев приносит народу больше пользы, чем вы, он действительно показывает миру нацию». А это правда так? Почему тогда его нет среди спикеров, почему его не зовут на конференции? Однажды я видел его в Институте истории, он выступал. Историки сказали: «Мы любим Фирдуса Тямаева». Мы – историки, археологи, копатели истории Золотой Орды, Казанского ханства, но нам так же близок Фирдус Тямаев, а не вы.

Рамзия Галимова: На сегодняшний день среди татарской молодёжи единственный популярный артист – это Марат Яруллин. Но и у него на последних концертах все больше представителей старшего поколения. У нас есть такая проблема – появляется новый молодой артист, как новая волна врывается в эстраду, но потом начинает подстраиваться к запросам более старшего поколения, и вот, сам того не замечая, он уже работают на аудиторию 45+, 50+ и растворяется среди остальных.

Радиф Кашапов: У татар есть два поколения. Первые хорошо знают язык, но не принимают новизну. Вторые не говорят на родном языке, но они татары, это больше молодежь. Когда выходишь к ним с чем-то новым, люди понимают это, так как умеют мыслить, но уже не принимают в силу своего возраста. Есть аудитория, которая не может понять из-за нехватки знаний.

Рамзия Галимова: В целом, молодёжная аудитория очень сложная. Журнал «Идел» выходит с тиражом 2800 экземпляров. Это молодёжный журнал. От 18 до 35 лет у нас считается молодежь. Давайте, сравним. Мне 34, и мои интересы сильно отличаются от интересов 20-летних. Мы живём ипотекой, детьми, школой – но и мы тоже молодежь. В 20 лет интересны походы к психологу, попить кофе и другие проблемы.

Фото: © Андрей Шальков

«Может ли быть русскоязычное татарское творчество?»

Радиф Кашапов: Может ли татарское творчество быть русскоязычным? Например, Нурбек в спектакле «Диалог» говорит и на русском языке. Иногда люди говорят: «Ваши видео очень интересны, но на русском языке, а так я бы заинтересовался татарским языком». Или, наоборот, на татарском.

Зулейха Камалова: Я думаю, у искусства в общем нет определённого языка. Но если Нурбек поднимает понятные нам темы, его творчество можно назвать национальным.

Нурбек Батулла: Мы показывали спектакль «Алиф» в Турции. Спектакль о том, как татары после 1927 года потеряли арабскую графику, которой пользовались многие века. Мы потеряли связь с нашими предками – вот об этой трагедии наш спектакль. А у турков арабская графика, наоборот, считается колониальным признаком. Перейдя на латиницу, они вышли на свободу из-под арабского влияния. Поэтому они не очень поняли посыл нашей постановки, хотя мы надеялись получить от них поддержку и понимание.

На вопрос о том, может ли существовать русскоязычная татарская культура, мне кажется, этого не стоит бояться. Мне нравится движение казахов в этом плане. У них есть группа «Ирина Кайратовна», когда-то они начинали с юмора, а сейчас говорят на национальные, политические темы и не бояться мешать казахский язык с русским. Во-первых, мы ведь и в жизни их смешиваем, кого мы пытаемся обмануть, такое двуличие, в жизни мы говорим: «Айда, кофе попьем». Не будем врать. А на сцене делаем вид, что говорим на идеальном художественном татарском, и это приводит к какому-то творческому конфликту. (Здесь я особо хочу отметить совершенную красивую речь Нурбека, среди всех спикеров именно его предложения были правильно построены, мысли последовательны и понятны – прим. Зульфии Шавалиевой). У нас в театре «Моң» звучит и татарский, и русский, и язык тела. И язык музыки. Да та же «Ирина Кайратовна», используя русский язык, увеличивает свою аудиторию в десять раз.

Рамзия Галимова: Сегодня в журналистике есть такое направление – смешивать в тексте два языка. Мы называем это «трендами в тексте». Часто оно встречается в социальных сетях. Смешивать татарский и русский языки – тренд среди молодежи. Многие средства массовой информации, в том числе и русскоязычные, любят делать карточки, смешивая два языка. Например: «О чем я сегодня мечтаю – авылга кайтып мунча керергә». Очень популярное на данный момент направление, русскоязычные СМИ таким образом тоже обращаются к татарском языку.

Нурбек Батулла: Язык - это ведь отдельная субстанция. Хотим мы или нет – он живёт своей жизнью. Возьмём тех же Дэрдменда, Тукая. Я вот считаю, что хорошо знаю родной язык, но стихи Дэрдменда без словаря понять не могу. Там через слово заимствования из арабского, персидского. А это всего лишь начало века. Чтобы понять оригинальный язык поэмы «Кыйссаи Йосыф» вообще нужно быть специалистом. За последние сто лет язык настолько поменялся, и мы, то ли к радости, то ли к огорчению, ничего с этим поделать не можем. Это как неуправляемая волна, которую не остановить. Может быть, немного можешь поменять направление, складывая на пути мешки с песком, но она нам надо…

Фото: © Андрей Шальков

«Мечеть + общественный центр»

Самая интересная и важная часть форума для уфимцев – вопрос организации татарского общественного центра в мечети «Ихлас». Идею предложил имам-хатып мечети «Ихлас» Альфред Давлетшин. Мечеть «Ихлас» расположена в здании прежнего дома культуры в Уфе, установлен минарет и в 2004 году состоялось официальное открытие.

- С одной стороны, это гибрид, здание советской эпохи, колонны. Он и с внешней, и с внутренней стороны напоминает о советском времени, есть какая-то несостыковка. Безусловно, мы всегда видели мечеть «Ихлас» как не просто молельный дом, считали его многофункциональным центром. Но времена меняются, и в обществе есть запрос сделать это место не просто мечетью, а центром культурного воспитания, общения.

Сейчас мечеть разделена на несколько частей, главный молельный зал – это фойе прежнего кинотеатра и вторая часть – конференц-зал кинотеатра. И мы хотим привнести в эту вторую часть новый смысл. Главный молельный зал сохранит все функции, там будут читать ежедневный намаз. Во время религиозных праздников и пятничного намаза второй зал так же будет использоваться для моления прихожан мечети, о в остальное время этот зал может выполнять и другие функции – место обсуждений, общения, музея, может быть, центр исламского искусства.

Из зала прозвучал вопрос: «Мечеть «Ихлас» уже давно выполняет эти функции - часто там проходят конференции, встречи. В чем будут изменения?»

- Хочется создать новую форму, куда могли бы прийти и немусульмане, и те, кто пока не соблюдает религию в полной мере. Чтобы центр был культурным объектом. У татар есть такое явление – они приходят в мечеть, но пока ещё не читают намаз, и считают, что не имеют права заходить в мечеть. Может быть, некоторых людей останавливает тот факт, что это здание мечети. Если мы организуем работу центра, может быть, люди будут приходить не как в мечеть, а именно в центр, и найдут для себя здесь пристанище. Это было бы местом сбора, общения татар.

Прозвучало и такое мнение от уфимцев: Язык и религия всегда шли вместе. Если бы хотя бы один раз в месяц руководители общественных организаций Башкортостана собирались и обсуждали свои планы, делились опытом, совещались, то это послужило бы во благо делу.

- Может быть, новость в том, что центр станет платным?– прозвучал вопрос из зала.

- Ждём от вас предложений, если платно – то платно, – улыбнулся Альфред Давлетшин.

- Хочется сделать технически продвинутый центр. Ещё одна цель его создания – это организовать музей истории ислама в Уфе, Башкортостане, может в России. Хотим сделать экспозиции, связанные с нашей нацией, выдающимися личностями, – отметил имам-хатып мечети «Ихлас».

Мечеть «Ихлас»

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

«Большой фестиваль в Уфе… мечты?»

Заведующая литературной частью Казанского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина, основательница фестиваля «Печэн базары» Гульназ Бадертдинова провела небольшой экскурс на тему как провести в Уфе масштабные фестивали в формате «Печэн базары». Она продумала формат фестиваля, составила список возможных мероприятий. По её словам, фестиваль можно назвать именем уфимского купца «Хакимов фест», либо «Сабах» – так назывался магазин татарских книг.

- Согласно историческим источникам, в 1912 году именно в магазине «Сабах» в Уфе остановился татарский поэт Габдулла Тукай, там его встретил Мажит Гафури.

Всё же, хочется пожелать, чтобы предложенные идеи и планы не остались лишь на словах, а получили дальнейшее развитие. В Уфе очень много мест, связанных с историей татар, к сожалению, о многих уже забыто, и они навсегда остались лишь на страницах истории.

Фото: © Андрей Шальков

«Искусственный интеллект, секреты счастья и история»

Кроме дискуссии и обсуждений гостям были предложены и занимательные информативные лекции. Председатель Форума татарской молодёжи Райнур Хасанов показал возможности набирающего популярность в последнее время искусственного интеллекта. Вопросы для интервью с Нурбеком Батуллой, мысли ИИ о татарах вызвали у гостей форума неподдельный интерес. ИИ также рассказал уфимцам стихотворение Г.Тукая «Туган тел».

Директор музея истории татарской литературы и дома-музея Шарифа Камала Айдар Шайхин выступил на тему «Секреты счастья: что говорят писатели?» «Люблю говорить на темы, в которых мало что знаю, поэтому поговорим о счастье», – прокомментировал он.

Руководитель комитета по работе с татарской молодёжью Всемирного конгресса татар Алмаз Халиуллин рассказал лекцию о татарах Уфы. Форум завершился песней о муравье, который написали участники, журналист Зулейха Камалова и ИИ. Спикеры исполнили её под мелодии гитары и домры.

Увидев своими глазами и пережив эти чувства, начинаешь понимать, насколько важны такие форумы для татар, живущих в других регионах. Хочется выразить благодарность и восхищение организаторам форума – представителю Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфреду Давлетшину, Айдару Мулланурову и остальным причастным. Форум является мостом, соединяющим татарскую молодёжь и старшее поколение. Пусть форум будет жить долго, до следующих встреч, Уфа.

Фото: © Андрей Шальков

Травяной чай от «Зайнап»

Фото: © Андрей Шальков

Участницы форума

Фото: © Андрей Шальков

Автор: Зульфия Шавалиева, перевод с татарского

Источник материала: intertat.tatar