«77% городских татар и 71% сельских называли язык в качестве главного основания единения с татарами»

Одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей науки является социолингвистика. Ей чуть более 70 лет, если начинать отсчет с первого упоминания этого слова, сделанного в 1952 году американским исследователем Германом Карри. В самом общем виде эта наука занимается изучением социальной природы языка, его функций, развития в конкретных условиях. Одним из ключевых для исследователей является вопрос о том, а какова роль языка для членов коллектива. Этносоциологов в качестве коллективов интересуют этнические сообщества, представители разных народов.

По данным этносоциологических исследований отечественных этносоциологов Юрика Арутюняна и Леокадии Дробижевой, проводившихся в союзных республиках СССР, в республиках РСФСР, а затем и в РФ с целью изучения идентичности и культуры, наибольшее значение для народов имел именно язык как символ этнической идентификации. Ученые указывали на то, что по исследованиям 1970-1980-х годов свыше 70-80% эстонцев, грузин, узбеков, молдаван идентифицировали себя по признаку языка. Владимир Пименов, Евгений Клементьев, Михаил Кумахов отмечали, что у народов РСФСР, среди которых было распространено массовое двуязычие, язык как этнический идентификатор имел меньшее значение, чем у народов других республик, тем не менее среди других параметров – происхождение, обычаи, черты характера – он был все же на одном из первых мест. В Республике Татарстан в начале 1990-х годов, как показывали материалы исследовательской группы Леокадии Дробижевой, 77% городских татар и 71% сельских называли язык в качестве главного основания единения с татарами.

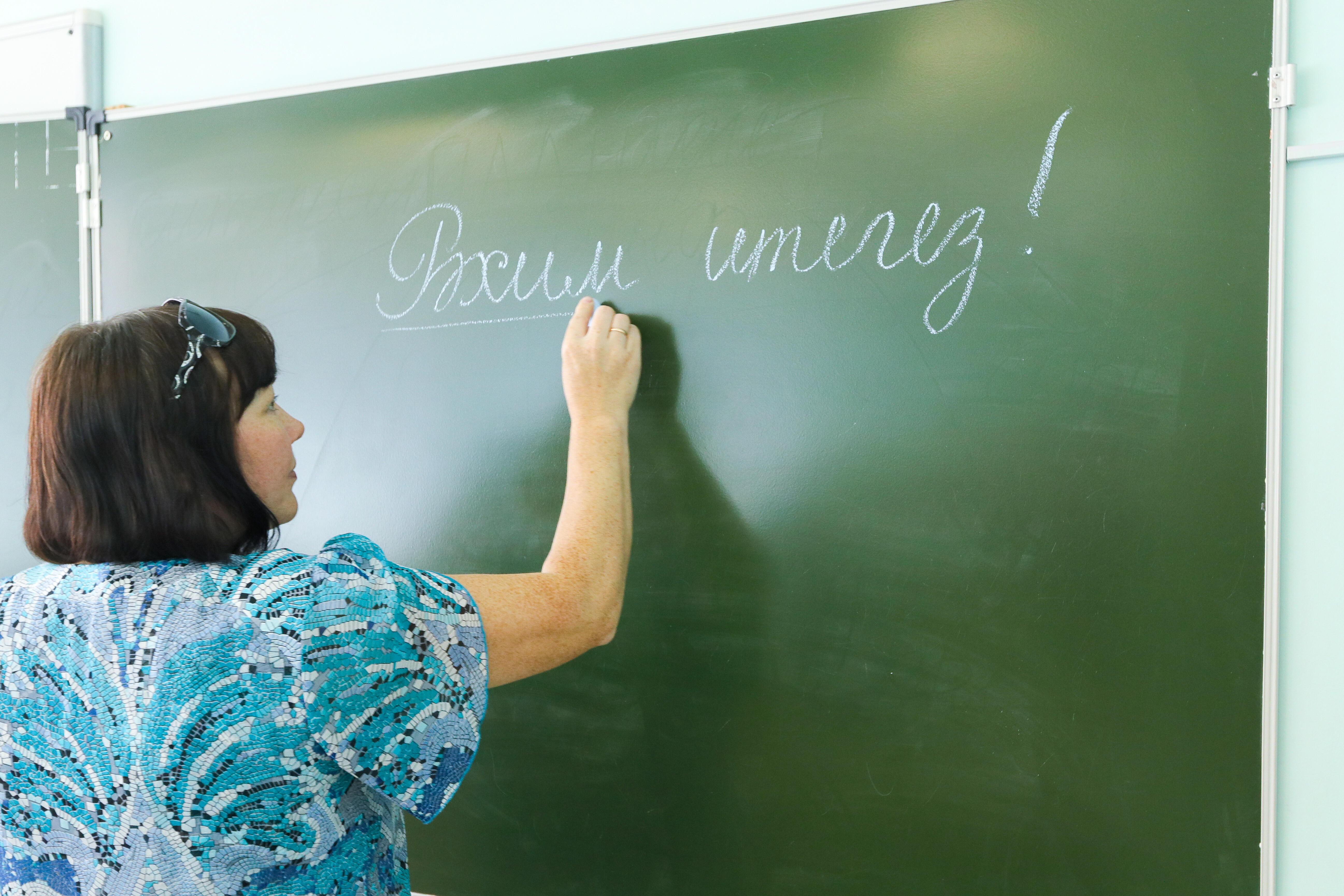

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Многие татары старались не манифестировать свою идентичность… городская молодежь переиначивала свои имена на русский лад»

Символическое значение языка для представителей разных национальностей усилилось на рубеже 1980-1990-х гг. Ученые назвали это время «взбунтовавшейся этничности». Одной из причин этого явления было неуклонное снижение функционирования национальных языков в советское время. Например, по оценке социолингвиста Зайтуны Исхаковой, татарский язык не использовался в работе Верховного Совета ТАССР, горисполкомов, райисполкомов, сельсоветов. Его невозможно было услышать на улицах. Историк Альфия Галлямова подметила, что тогда «многие татары старались не манифестировать свою идентичность… городская молодежь переиначивала свои имена на русский лад». В результате, как указывает Александр Сусоколов, например, у татар доля лиц, признававших родным язык другой национальности за период с 1959 по 1979 г. выросла с 7,9% до 14,1%, у чувашей – с 9,2% до 19,3%, у коми – с 11,3% до 23,5%.

Новые основания для языкового развития народов страны открыли принятые в начале 1990-х гг. доктринальные документы - Конституция РФ, Концепция Государственной национальной политики, Закон о национально-культурных автономии, региональные законодательства – утвержденные в российских республиках конституции, законы о государственных языках, в большинстве своем признававшие языки народов давших название этим регионам государственными наравне с русским языком, а также открывшиеся возможности бюджетов республики, позволявшие самостоятельно определять средства на развитие языков и культур.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В общественном транспорте, в учреждениях Татарстана уже вполне реальной стала татарская речь, люди не стеснялись, как раньше»

Правда сложная социально-экономическая ситуация в стране в 1990-х годах нередко затрудняла претворение надежд. Леокадия Дробижева приводит на этот счет данные о сокращении издания книг и периодики на национальных языках: в Саха(Якутии) с 60 книг в 1990 г. до 35 в 1998 г., тираж с 702 тыс. экз. до 90 тыс.; в Татарстане соответственно со 169 книг до 166, тираж – с 3236 тыс. до 1290 тыс.; в Башкортостане число книг не сократилось и даже чуть выросло (с 97 до 107), но тираж сократился с 1274 тыс. экз. до 670 тыс. В Северной Осетии-Алании число книг сократилось более чем в два раза, а тираж упал более чем в три раза. Тоже самое было в Удмуртии. Тем не менее в 1990-х годах наметилась тенденция в сторону большего использования национальных языков.

В общественном транспорте, в учреждениях, в сфере обслуживания Татарстана уже вполне реальной стала татарская речь, люди не стеснялись как раньше – в 1970-1980-х годах, свободно говорить на родном языке. Нередко, чтобы подчеркнуть свою сопричастность, солидарность с татарами, представители этого народа переходили на татарский язык. Для них было очень важным обретение за языком государственной роли в республике. Символическое закрепление статуса татарского языка по-прежнему остается значимым для не только для татар Татарстана, но и для других представителей этой этнической общности, разбросанных по всему миру. Это часть многонационального, многокультурного, многоязычного образа России.

«Татарским языком владеют 1 547 426 человек»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из ключевых для социолингвистики понятий является «языковая ситуация». Эта ситуация всегда привязана к определенной территории, характеризует функционирование языка/языков, их социальное взаимодействие. Исследователи стремятся найти ответы на вопросы: «Кто говорит на каком языке? С кем говорит? Когда говорит? С какой целью? Что или кто влияет на языковое поведение?»

В Татарстане языковая ситуация является многоязычной. Всероссийской переписью населения 2020 года в республике зафиксировано более 180 языков. О владении языками заявило 3 923 329 человек, об использовании языков в повседневной жизни - 3 905 388 татарстанцев. Татарским языком владеют 1 547 426 человек (используют его в повседневной жизни - 1 452 976 человек), чувашским – 71 321 (64 172), удмуртским – 18 097 (16 352), марийским – 11 388 (9 517), мордовским – 7 730 (6 653). В каких сферах жизни представители разных национальностей применяют языки, и что они для них значат – ключевые темы, которыми занимаются ученые Татарстана.

«В Татарстане число признающих татарский язык родным выше числа тех, кто владеет им»

На протяжении последних трех десятилетий языковая ситуация в регионе была в объективе внимания самых разных ученых. Они проводили опросы населения республики и приходили к весьма интересным результатам. Например, этносоциологи Института истории им. Ш.Марджани АН РТ в 2001 году обнаружили, что 88% татар называли родным татарский язык. В 2017 году 87% опрошенных татар Татарстана объяснили важность знания этого языка тем, что он для них является родным. Интересная на этот счет закономерность прослеживается в материалах Всероссийской переписи населения 2020 года: признание языка той или иной национальности родным оказывается для представителей самых разных этнических общностей более значимым, чем владение им. Так в Татарстане число признающих татарский язык родным выше числа тех, кто владеет им более чем на 430 112 чел., чувашским – на 9 663 чел., марийским – на 1 600 чел., мордовским – 1162 чел. Такие данные позволяют ученым прийти к выводу о том, что национальные языки для народов республики выступают традиционной духовно-нравственной ценностью, являются главным символом этнической идентичности, дают им ощущение единства со своим народом, выражения своей культурной уникальности, являются ресурсом позитивного социального самочувствия. Все это выступает залогом благоприятных межэтнических отношений в Татарстане.

Фото: © «Татар-информ»

«Сегодня молодые люди самых разных национальностей могут попрощаться по-татарски «Сау бул»

Еще одной особенностью татарского языка в Республике Татарстане является то, что он стал органичной частью ее языкового ландшафта. Сегодня молодые люди самых разных национальностей могут попрощаться по-татарски «Сау бул» или поторопить друг друга с помощью слова «тизрәк». Этносоциологические исследования последних десятилетий фиксируют снижение в регионе числа русских, которые говорят, что они совсем не понимают татарский язык. Этот язык стал нормой повседневной жизни татарстанцев.

В последние годы этносоциологи Института истории им.Ш.Марджани АН РТ обратили внимание не только на языковую ситуацию в целом по Татарстану, но и по конкретным городам республики. Чем отличается языковая ситуация в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в других крупных поселениях Татарстана - вопрос, ответ на который они смогли получить в ходе специального исследования, проведенного в конце 2024 – начале 2025 года.

Продолжение следует…

Автор: Гульнара Габдрахманова