«О способностях татар к торговле не написал, наверно, только самый ленивый дореволюционный автор»

Публикация посвящена малоизученной социальной группе татарского сообщества начала ХХ века – служащим торговой сферы – приказчикам. Они работали в конторах и лавках татарских предпринимателей и выполняли разные функции. Это были доверенные лица (торговые представители), продавцы, бухгалтеры и т.д. В начале ХХ в. наблюдалась консолидация татарских приказчиков, имелись примеры создания профсоюзов, объединения для совместного культурного досуга и т.д. В статье приводятся данные из делопроизводственных материалов разного происхождения, а также эго-документов артистов К.Тинчурина, Г.Казанского, служивших до революции 1917 г. приказчиками.

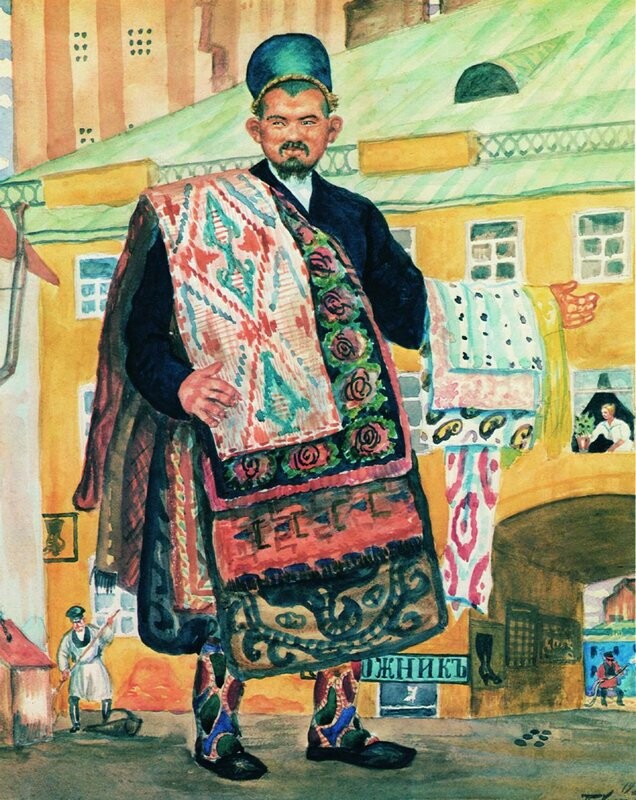

Кустодиев Б.М. «Татарин, продавец ковров»

Источник: ru.wikipedia.org

Одним из самых частых персонажей исторических трудов отечественной науки последних двадцати-двадцати пяти лет являются купцы. Истории предпринимательства посвящена масса работ: изучена экономическая деятельность, социальный состав, благотворительность, генеалогия и частная жизнь купечества. Однако в ходе столь глубокого погружения в тему требует тщательного анализа не только фигура купца, но и его делового окружения. Именно многослойное полотно истории способно отразить все нюансы успеха или наоборот краха экономической деятельности купца/промышленника царской России.

О способностях татар к торговле не написал, наверно, только самый ленивый дореволюционный автор. Практически все сторонние наблюдатели отмечали их склонности к коммерческим операциям. Например, «торговля составляет его природное призвание», − отмечал миссионер П. Знаменский при описании национального характера татарина. Конечно, при этом он не преминул упомянуть и то, что он «плутоват, хвастлив и лжив». Наверное, по его мнению, эти черты должны были обязательно сопутствовать коммерсанту.

«Идеалом было для любого торговца – перепоручение своих дел приказчику»

По замечанию Гали Рахима, склонность к торговле «красной нитью проходит по всей народной словесности». По итогам Первой всеобщей переписи 1897 г. в Казани среди татарского населения в сфере торговли были заняты 2243 человека. Это почти 16 % от общего числа татар в городе. Для сравнения, среди русского населения торговлей в этот период занимались 3924 человека (7,2%).

Тем временем в формировании внушительных торговых состояний купцов не малую роль сыграли их приказчики. Так тогда называли доверенных лиц предпринимателей. Они работали в конторах и лавках, выполняли разные функции. Это были торговые представители, продавцы, бухгалтеры и т.д.

Это было идеалом для любого торговца – перепоручение своих дел приказчику. Например, среди татарских граммофонных записей начала XX в. есть пластинка с юмористическим рассказом «Мысли буржуа», в исполнении актера Габдуллы Кариева. В юмореске представлен образ типичного татарского буржуа: это человек, обладающий определенным достатком, хитрый и внешне религиозный и дела его обязательно должен вести приказчик.

Согласно законодательству конца XIX в. приказчиками именовали как человека управлявшего торговым делом своего хозяина, так и того, кто исполнял отдельные его поручения в течение определенного времени. Владельцы средних и крупных торговых заведений обязательно должны были иметь приказчиков. Трудовые отношения регламентировались договором личного найма, а для представления интересов купца у приказчика должна была быть нотариально заверенная доверенность. Помимо этого существовало еще приказчичье промысловое свидетельство, согласно которому, приказчики подразделялись на 1-й, 2-й классы.

«На трудовом рынке особенно высоко ценились бухгалтеры»

Функционал приказчиков был обширным: это и управленцы, и продавцы, и курьеры. Иногда им приходилось выполнять даже обязанности муллы. Например, в Тепловской суконной фабрике Агишева и Терегулова в Сызранском уезде Симбирской губернии на рубеже XIX-XX вв. мусульманские обряды проводил приказчик предпринимателей.

Безусловно, это были люди, обладающие определенной квалификацией. Умеющие читать и писать, знакомые с арифметикой, знающие русский язык. Поэтому, как правило, приказчиками становились выпускники медресе или же ученики, обучившиеся в мусульманских училищах несколько лет.

Фото экспозиции Азнакаевского краеведческого музея (из открытых источников dzen.ru

В Казани некоторое время обучением русскому языку местных приказчиков и купеческих сыновей занимался преподаватель духовной семинарии Николай Смирнов. К 1909 г. желающих обучаться у него стало так много, что он решил юридически согласовать свои частные занятия с органами власти. В том же году он получил разрешение на учреждение курсов по изучению русского языка. Основной контингент учеников состоял из «мусульман-приказчиков».

С развитием буржуазных отношений росли и требования к квалификации приказчиков. На трудовом рынке особенно высоко ценились бухгалтеры. Например, при Вспомогательном обществе приказчиков г. Казани в 1878 г. были организованы лекции и курсы по бухгалтерии под руководством преподавателя Казанского реального училища С.А. Хорошавина. В течение года им было прочитано 14 лекций практического курса бухгалтерии, выпускники по желанию могли сдать экзамен и получить особое свидетельство. В 1906 г. Общество приказчиков вновь выступило с ходатайством о необходимости открытия торговых классов в Казани.

«В начале 1905 г. помимо традиционных конторщиков и доверенных лиц в группе татар-приказчиков крупных торговых домов появляются и бухгалтера»

Из-за нехватки специалистов татар, у многих татарских предпринимателей обязанности бухгалтера выполняли русские кадры. Например, бухгалтером Ахмед-бая Хусаинова с 1892 г. работал С.Д. Ключарев. Аналогичная кадровая ситуация в конце XIX в. сложилась в казанских торговых домах Субаева, Бурнаева и Сайдашева, Рахматуллина и Субаева, купца Аитова.

Между тем в начале XX в. в Казанской губернии курсы по бухгалтерии устраивались и частными лицами, в том числе в уездных городах. Так, в августе 1905 г. разрешение на открытие частных курсов по двойной итальянской бухгалетрии в Чистополе получил местный житель, почетный гражданин В.М.Беляев. Учебная программа аналогичных курсов включала изучение разных систем ведения дел: простой, двойной итальянской, тройной и американской бухгалтерии. Проходили бухгалтера и простую арифметику, и коммерческую по курсу реальных училищ. Учеников Высших курсов бухгалтерии А.Балягина в Казани знакомили также с ведением коммерческой корреспонденции, торговыми документами и законами о купеческих книгах. Желающих изучить азы коммерческого дела было достаточно. Например, на курсах С.А.Сметанина на Булаке слушателей насчитывалось более 70 человек. Курсы были как очные, так и заочные. Правда, из-за проблем с оформлением документации (они относились к ведомству Министерства финансов) многие из них просуществовали не долго. Таким образом благодаря различным образовательным предложениям в Казани и уездных городах татарские приказчики могли значительно повысить свою професиональную квалификацию.

Неудивительно, что в начале 1905 г. помимо традиционных конторщиков и доверенных лиц, в группе татар-приказчиков крупных торговых домов появляются и бухгалтера. Например, с 1905 г. от казанского торгового дома Б.Г.Габдунжанова работал бухгалтером в Туркестане Абдул Шигабутдинович Нигматуллин. Приказчиками купца Исхака Габдулвалиева, так же в Туркестане, служили братья Мухамедшах и Ханафи Алимбековы. Уроженцы Симбирской губернии, они оба окончили Казанскую татарскую учительскую школу. Несколько лет работали по полученной специальности в русско-татарских школах Поволжья. Однако вскоре решили поменять сферу деятельности и в 1907 г. в Москве окончили курсы по бухгалтерии и коммерческим знаниям. Сначала у Габдулвалиевых работал бухгалтером Мухамедшах Алимбеков, в 1913-1914 г. на этой должности трудился его младший брат Ханафи.

«Самым знаменитым бухгалтером в татарской дореволюционной культуре был Карим Тинчурин»

Карим Галиевич Тинчурин. Источник: ru.wikipedia.org

В начале XX в. в самарском журнале «Иктисад» постоянно публиковались образцы бухгалтерских документов, вроде накладных, счетов, квитанций, учета расходов и доходов и т.д. Помимо «Иктисада» не меньшей популярностью пользовался журнал «Русия саүдәсе» также ориентированный на торговую аудиторию.

Пожалуй, самым знаменитым бухгалтером в татарской дореволюционной культуре был Карим Тинчурин (1887-1938). Он стоял у истоков татарского театра, получил известность как актер и режиссер.

Его имя сегодня носит один из татарских драматических театров в Казани. В трудовой биографии К.Тинчурина была и служба приказчиком-бухгалтером. Он родился в одной из татарских деревень Пензенской губернии, в 1900 г. приехал в Казань и поступил в знаменитое новометодное медресе «Мухаммадия» под руководством Галимджана Баруди. Как следует из автобиографии К.Тинчурина, датируемой 1932 г., после учебы медресе в 1906 г. он поступил «мальчиком» в лавку Арслановых в Казани. Затем он несколько лет работал мугаллимом (учителем) в разных татарских школах в Нижнем Новгороде, Саратовской губернии. В летнее время служил и «конторщиком у купцов-татар». Но, в конце концов, в 1909 г. вернулся в Казань, окончил бухгалтерские курсы, и работал конторщиком-счетоводом у купцов Садыка Мусина, Садыка Галикееву. Важной составляющей повседневной жизни приказчика Тинчурина было участие в театральных постановках татарской труппы «Сайяр». В автобиографии 1932 г. он подчеркивал, что с 1910 г. он уже работал в этой труппе постоянно как «профессиональный артист». Вместе с тем, другие эго-документы указывают, что на тот период основным источником дохода К.Тинчурина оставалась служба в мануфактурной лавке купца Садыка Мусина. Его коллега по этой лавке Мунир Салахетдинов вспоминал, что конторщик Карим-абый приходил на работу только во второй половине дня, т.к. утром готовился к экзаменам (собирался сдать экстерном курс гимназии). «На нем был черный костюм, летнее пальто, на голове – шляпа, на шее – всегда один и тот же галстук. Отращивал волосы», – свидетельствовал он. Работодатель ценил его и в обращении с ним был вежлив. Но за глаза из-за длины волос называл его «пумалабаш» (растрёпа). Кроме того, конторщику-счетоводу разрешалось курить прямо за рабочим столом, хотя сам С.Мусин не курил и остальные работники старались не курить при нем. Автор воспоминаний такое отношение купца к приказчику объяснял его театральной деятельностью, мол, торговец боялся, что работник изобразит его в театре. На наш взгляд, нехватка квалифицированных кадров из среды единоверцев тоже была одной из причин особого положения бухгалтера К.Тинчурина. Очевидно, предприниматель ценил его как нужного работника.

Приказчиками начинали свой трудовой путь и другие татарские артисты. Например, актер труппы «Нур» Гиляз Казанский (1891-1938). Но в его официальной биографии нет сведений об этом.

«Была частая практика, когда в первые годы татарским приказчикам не платили ничего»

Тем не менее, о работе им приказчиком в Казани и Уфе у разных татарских купцов можно прочитать в мемуарах артиста. Он родился в Заказанье, поэтому совсем неудивительно, что с подросткового возраста уже его пристроили на работу к купцу Салиху Медведеву в Казани. Его отцу при приеме на работу хозяин обещал, что сына сделает приказчиком и он «будет стоять только за прилавком». На деле из него сделали многофункционального работника («мальчика», грузчика, приказчика). Юный Гилязетдин сильно уставал, к тому же ему как стажеру около трех лет вообще не платили жалованья. В дальнейшем, приказчик получал 3 рубля в месяц. У татарского купца С.Медведева он работал до 1907 г. Вообще эта была частая практика, когда в первые годы татарским приказчикам не платили ничего. Но при этом хозяин предоставлял им жилье, питание, а иногда и одежду. Жили у хозяина обычно молодые приказчики, у которых еще не было своей семьи. Но иногда делались исключения.

Например, по данным историка А.Рафикова, у елабужского купца А.-Г.Гайсина долгие годы работали и жили приказчики Ш.Вафин, З.Гумаров, С.Низаметдинов и Ш.Массагутов». А у другого елабужского купца Шигабутдина Заитова (он постоянно проживал в деревне Кадрали Больше-Кибьинской волости Елабужского уезда) работали и жили, помимо домашней прислуги, приказчик с женой и дочерью. В доме сарапульского предпринимателя Ш.-А. Ижмухаметова проживали два приказчика, подсобный работник и кухарка.

«В 1910 г. из-за подозрения в революционной пропаганде Троицкое общество приказчиков было закрыто»

Приказчик Г.Казанский если первую свою работу оценивал как нещадную «эксплуатацию», то условия труда у другого татарского купца, бакалейщика Джамали Хакимова в Уфе были совсем другими. Возможно, сыграло свою роль опытность приказчика и его возраст. Ему платили 10 руб. в месяц, он не работал сверхурочно («отдыхаю, в свободное время хожу в кино, мне запрещали походы в театр»). Но службу Г.Казанскому все же пришлось оставить из-за смерти хозяина и закрытия лавки. Затем он работал в мануфактурно-галантерейной лавке Нуретдина Валитова. Интересно, что, скопив некоторый капитал, приказчик вскоре ушел от этого торговца и открыл собственную мясную лавку.

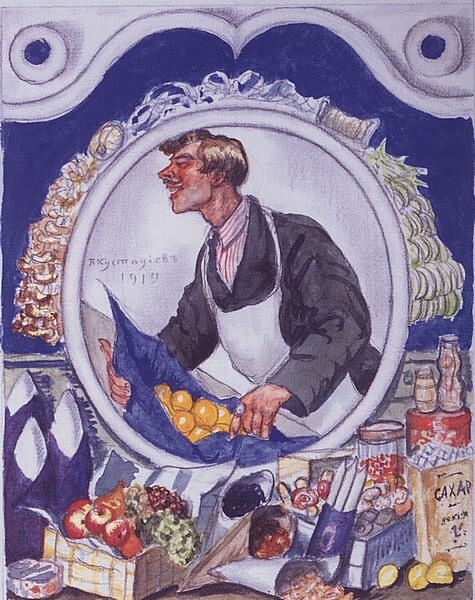

Кустодиев Б.М. «Приказчик», 1919 г.

Источник: ru.wikipedia.org

Вообще среди татарских купцов в начале ХХ в. встречались те, кто начинал приказчиком, а потом начинал собственное дело. Например, уфимский купец Садретдин Назиров работал сначала почти тридцать лет приказчиком у казанского купца Салиха Губайдуллина, в конце XIX в. он перебрался в Уфу и организовал там собственное дело.

Многочисленность этой социальной группы способствовало тому, что появилась потребность в консолидации сил, создании профессиональных союзов, организации совместного досуга и т.д. Особенно эти настроения усилились на фоне первой русской революции и позднее. Например, очень многие татарские театральные представления в этот период были связаны с молодыми приказчиками.

В некоторых городах именно приезжие приказчики выступали адептами новых форм культурного досуга. Так, в уездном городе Троицке в начале ХХ в. купцы Яушевы открыли огромный пассаж и для работы там привлекли большое количество опытных татарских приказчиков из Казани, Перми и др. городов. Рекрутировали их обычно на Нижегородской ярмарке. По некоторым сведениям, в «Торговом доме братьев Яушевых» тогда работали более 120 чел. Молодые люди занимались не только торговлей, но и организовали свой профсоюз и первые татарские спектакли в Троицке. Но в 1910 г. из-за подозрения в революционной пропаганде Троицкое общество приказчиков было закрыто.

«Татарам торговцам, безусловно, выгодно торговать по воскресеньям»

Одним из актуальных проблем татарских приказчиков начала ХХ в. был вопрос о праздничном отдыхе. В конце концов, в начале 1910-х гг. многие из них отдыхали по пятницам. Однако агитаторы социалистических учений считали, что нужен единый день отдыха для приказчиков всех конфессий (воскресенье). «Татарам торговцам, безусловно, выгодно торговать по воскресеньям. Это бесспорный факт. На фабриках и заводах по субботам бывает получка и поэтому вся трудовая публика только в воскресенье может делать покупки, в воскресенье приезжают крестьяне из деревень, – писал анонимный автор газеты «Камско-Волжская речь» в 1914 г. – Приказчики не должны жертвовать своими общими с русскими приказчиками интересами для хозяйских выгод и должны стоять за один общий день отдыха в неделю». Несмотря на такие призывы днём отдыха татарских торговых лавок оставалась пятница.

Таким образом накануне 1917 г. в татарском обществе внушительной группой служащих были работники торговой сферы – приказчики. Типичный представитель этой профессии начала ХХ в. был выпускником татарского новометодного медресе, выходцем из семьи духовенства или крестьян. Их отличала географическая мобильность (молодые приказчики могли уехать из Казани в Уфу, из Перми в Оренбург и т.д.), открытость к новым знаниям и стремление к просвещению. Неслучайно из среды приказчиков вышло немало ярких представителей татарской культуры начала ХХ в. В целом, история данной социальной группы, тесно связанной с татарским предпринимательством, изучена довольно слабо и требует дальнейшего научного анализа.

Автор: Лилия Габдрафикова