«Первая деревянная мечеть была построена в Петропавловске в 1760-е гг»

Строительство татарских мечетей и медресе на территории современного Казахстана связано с массовым переселением татар на киргизско-кайсакские степи в конце 18 — начале 19 в. Более организованный характер процесс создания мечетей приобретает с изменением религиозной политики России в период правления Екатерины II (1763–1796). Указом Синода от 17 июня 1773 г. был провозглашен принцип веротерпимости, дела «иноверцев» передавались из ведения епархиальных архиереев в юрисдикцию светской администрации, что имело особое значение для мусульманского населения [8, с. 126, 127]. Было разрешено строительство запрещенных прежде мечетей, при которых создавались медресе и мектебы. По мнению очевидца событий тех лет, советника Тургайского областного правления А.В. Васильева, «императрица держалась того мнения, что «привитие мусульманской религии к степным обывателям было лучшим средством их просвещения» [2, с. 5]. Указами от 1782, 1784, 1787 гг. она «повелела строить на границе киргизской степи татарские школы, мечети и отпечатать за казенный счет Коран» [2, с. 5–6].

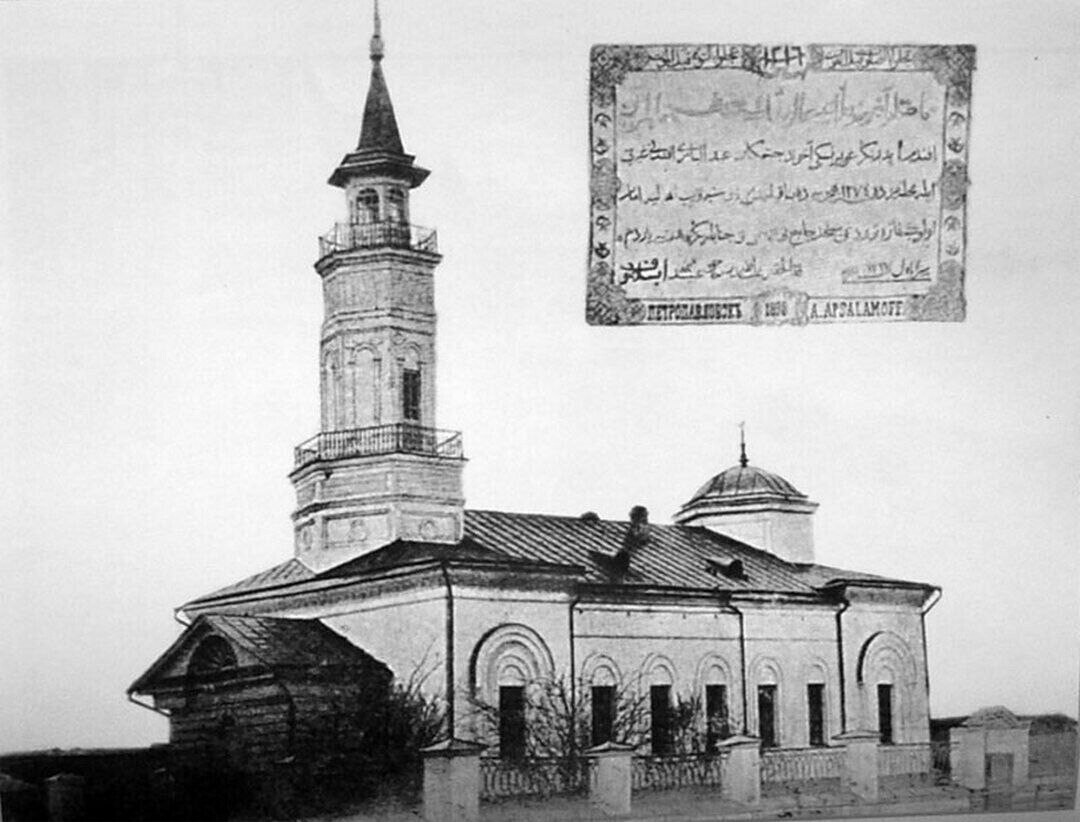

Одновременно за государственный счет были учреждены штаты мулл, азанчи, учителей мектебов и т.д. С самого начала заселения татарами северных районов современного Казахстана татарские общины приступили к возведению мечетей на свои средства. В связи с финансовыми трудностями им приходилось также обеспечивать их содержание и выплачивать жалованье муллам [9, с. 231, 232]. В начале ХIХ в. новое строительство охватило не только приграничные районы, но и значительную часть территории современного Казахстана. Первоначально татары-переселенцы строили приходские или квартальные мечети («махалля мэчете»). В 19 в. такие мечети были построены в большинстве районов современного Казахстана с компактным проживанием татар. В оформлении этого типа мечетей использовалось сочетание элементов архитектуры барокко и татарского декоративного искусства [9, с. 232]. По некоторым сведениям, первая деревянная мечеть была построена в Петропавловске в 1760-е гг. в районе менового двора и функционировала до начала 19 в., а первая каменная мечеть — в 1795 г. [5, с.38–39].

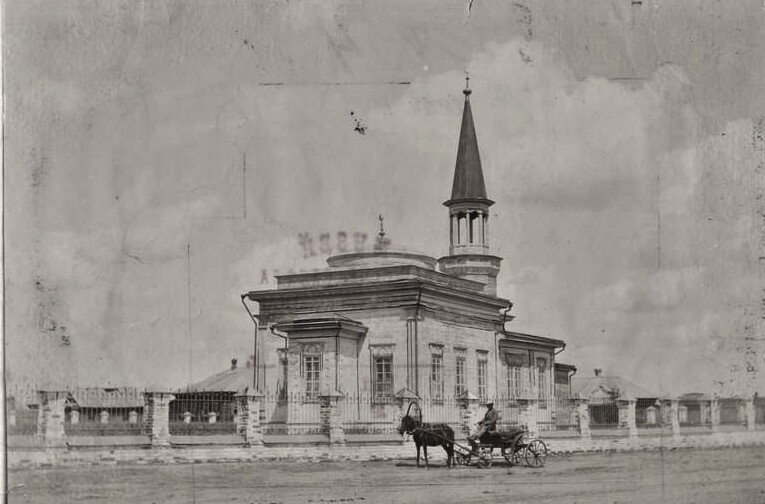

Позднее, во второй половине 19 в., для торжественных богослужений широкое распространение получило строительство соборной, или пятничной мечетей («джами», «жомга мэчете», «жэмиг») [9, с. 231, 232]. Основные расходы на строительство мечетей и медресе взяли на себя татарские купцы и промышленники. Так, Петропавловская соборная мечеть была построена на средства купца А.Мустаева. На их же средства в 1870–1880-е гг. в городе были построены еще 4 каменные мечети. Недалеко от соборной мечети купец

«Архитектура татарских мечетей Казахстана отличалась от традиционных татарских мечетей»

Мечеть № 4 (Ташкентская). Из открытых источников: t.me

М.Давлеткильдеев построил каменную мечеть, именуемую в официальных документах как мечеть № 4 (Ташкентская). Почти одновременно купцы Д.Бичурин и Х.Янгузаров соорудили еще две мечети (№5, №6). Финансовые затраты на строительство каменной мечети №3 взял на себя купец А.Джалтырев. Она была названа чалаказанской, так как большинство ее прихожан составляли выходцы из Казани [5, с. 41]. К началу 20 в. только в Петропавловске было 6 кирпичных, три деревянных, а в Петропавловском уезде еще 14 деревянных мечетей [9, c. 232].

К 1917 г. в Петропавловске на попечении татарских купцов-благотворителей и промышленников было 6 каменных мечетей, в Кустанае, Семипалатинске, Акмолинске — по 2, Атбасаре — 1, в сельской местности, по неполным данным, — 21 [3, с. 21, 22, 23; 5, с. 41]. На средства зажиточных татар были построены мечети в Павлодаре (1871, 1905 гг.). В Уральске в начале 20 в. было 4 мечети, в т.ч. Красная мечеть, при медресе которой начал свою учебу Габдулла Тукай [1, с. 29, 30]. В Гурьеве также была построена мечеть на средства татарских купцов. В Кызылординской области в Казалинске на средства купца Г.Хусаинова была построена соборная мечеть [9, с. 231, 232].

В Семипалатинске в 1858–62 гг. была построена сохранившаяся до наших дней, единственная на территории Казахстана двухминаретная мечеть. Она строилась на средства местных купцов Сулейманова, Абдышева, Рафикова и Халитова по заказу областного духовного управления. Не менее красива и изящна одноминаретная мечеть, построенная по проекту стамбульского архитектора Габдуллы Эфэнди. Средства на ее постройку выделил купец Мусин [5, с. 7, 8, 9]. В 1887 г. в г.Верный на средства предпринимателей и прихожан была построена Старая мечеть [9, с. 232].

Двухминаретная мечеть. Источник: ru.wikipedia.org

Здания некоторых мечетей строились в непосредственной близости от дворов купцов, вследстие чего мечети и медресе составляли единую архитектурную композицию с домом и надворными постройками. Один из таких дворовых комплексов, воздвигнутых купцом Х.Янгузаровым, сохранился по настоящее время в Петропавловске. Прямоугольная мечеть, имеющая в южной части полукруглый выступ с купольным сводом — михрабом, богато декорированным аттикой, и прилегающий к ней двухэтажный особняк, сохранивший изразцы и красивые своды, является одним из красивейших архитектурных комплексов города. Архитектура татарских мечетей Казахстана отличалась от традиционных татарских мечетей. Она испытывала влияние среднеазиатской культуры, которое выражалось в непривычной форме минаретов [9, с. 232]. Так, минарет мечети № 3 представлял собой утолщенный восьмигранник приземистой конструкции. Невысоким был круглоствольный минарет мечети № 4, более характерный для касимовских татар. Некоторые мечети Петропавловска отличались минаретами «турецкого типа» (№ 1, 2). Минареты, как правило, строились ярусные, двух типов: со световым фонарем (открытым или остекленным) и с балконом вокруг светового фонаря, освещенного окнами перед шатровым завершением яруса минарета, на который вела винтовая лестница. Ярусы различались по форме, размерам и разделялись карнизами с небольшими кровельками. Практически у всех мечетей минарет находился с северной части в теле здания, через который осуществлялся вход, а с юга — михраб. Во второй половине 19 в. в мечетях появились ступенчатый дощатый карниз, ниши с чердачными оконцами на южном и северном фронтонах, крыльца с двускатными крышами на двух колоннах и др. Знак ислама — полумесяц на минарете, куполе и над михрабом — начали устанавливать, предположительно, не ранее конца 18 в. [9, с. 232]. Важнейшей составляющей мусульманской инфраструктуры являлись медресе, где учились дети махалли. Они действовали в большинстве приходских мечетей. По воспоминаниям известного путешественника А.К.Гейнца, татары «обращают серьезное внимание на образование своих детей… В магометанских училищах воспитываются даром, за счет мусульманского городского общества» [5, c. 45]. В своем медико-санитарном отчете города Петропавловска Ц.А.Белиловский пишет: «Дети татар отличаются своей грамотностью, они читают и пишут не только по-татарски, но и часто и по-арабски, и по-русски» [5, c. 45].

«В Петропавловске некоторые медресе располагались в домах татарских купцов»

До конца 19 в. обучение носило конфессиональный характер (кадимистское, старометодное). В медресе готовили богословов, знатоков мусульманского права и религиозных руководителей мусульманских общин. Медресе создавались в тех мечетях, где главой прихода являлся высокообразованный богослов, а также в случаях, когда оказывалась помощь благотворителей. В городах Петропавловск, Семипалатинск, Уральск и др. медресе действовали при большей части приходов.

В традиционных медресе обучение строилось на изучении стандартного набора богословских трудов. Программа таких медресе включала изучение морфологии (сарф) и синтаксиса (наху), арабского языка, философии (хикмет), догматики (гакаид или калам), мусульманского права (фикх), а также трактатов по логике (мантыйк), математике [1, c. 25]. Арабский и персидские языки не преподавались как предметы, а усваивались в процессе изучения книг. Деления на классы, урок и учебный год, как в светских учебных заведениях, не было. Однако часто применялись активные формы обучения — лекции, диспуты (моназара). Важное место отводилось каллиграфии. Кроме руководителя медресе, мударриса, преподавательскую деятельность вели его помощники — хальфы. Обучение продолжалось неопределенное количество лет, вплоть до того, как шакирд удовлетворял своими познаниями верующих прихода, избиравшего его на должность имам-хатиба, и завершалось сдачей экзаменов в Оренбургском Магометанском Духовном Собрании. Наиболее способные шакирды продолжали образование в Бухаре, странах Ближнего Востока и сами становились мударрисами. Медресе финансировались из пожертвований благотворителей, прежде всего татарских предпринимателей и купцов, а также прихожан в счет закята и, как правило, располагались в собственных зданиях [7, с. 74]. Проживание шакирдов было бесплатным.

В Петропавловске некоторые медресе располагались в домах татарских купцов Г.Бекмухамедова, М.Яушева и др. «Свои дома безвозмездно передали под мусульманские школы купцы А.Джалтырев, М.Давлеткильдеев, Р.Забиров» [7, с. 74–75]. В 1906 г. потомственный татарский дворянин Мухаметмустафа Мустаев стал одним из пяти соучредителей «Мусульманского благотворительного общества в Нижегородской ярмарке». Общество оказывало материальную помощь шакирдам. Согласно уставу, организация получала право «открывать библиотеки, кабинеты для чтения, мектебе и медресе, ремесленные и другие школы, содержать мечети…» [9, с. 225]. В 1907 г. для помощи учащимся уже открытых медресе татарские купцы Петропавловска создали и финансировали специальную общественную организацию.

Из открытых источников: t.me

«На рубеже 19–20 вв. в г.Уральск действовали три кадимистских медресе — «Ракыйбия», «Гайния» и «Мутыгия»

Для улучшения качества преподавания купцами и благотворителями приглашались учителя из Казани, Бухары и др. мест. Для мечети №6 купец В.Янгузаров пригласил из медресе Бухары М.Бегишева, в последующем известного петропавловского имама [5, с. 46, 47]. В 1902 г. в Семипалатинске, на средства предпринимателей была создана благотворительная организация «Джамгия магариф» о попечении учащихся мусульман в городе Зайсан», а в 1909 г. образовано Мусульманское общество (учредители М.Яушев, Ш.Баязитов и др.) [7, с. 75, 76]. Деятельность медресе не регулировалась законами Российской империи. Попытки их учета и контроля учреждениями Министерства народного просвещения и правоохранительными органами не дали результата.

С 1870 г. власти пытались ввести обязательное изучение русского языка, но руководители (в основном муллы) традиционных медресе этому активно сопротивлялись. К примеру, в 1870-е гг. имам-хатиб каменной мечети №2 (Петропавловск) Габдулбари Яушев активно боролся против попыток внедрить преподавание русского языка в татарских медресе и мектебах города [9, с. 224]. С расширением сети медресе и мектебов увеличивался контингент обучающихся. Так, в 1886 г. в татарских медресе Петропавловска проходили обучение свыше 300 учеников. В 1909 г. их количество достигло 630 (560 мальчиков и 70 девочек). А в 1913 г. число учеников-шакирдов перевалило за тысячу (из них около ста — девочки) [5, с. 45]. В начале 20 в. число медресе и мектебов в Семипалатинской области достигло 12, в трех из них начальное образование получали девочки [7, с. 75]. На рубеже 19–20 вв. в г.Уральск действовали три кадимистских медресе — «Ракыйбия», «Гайния» и «Мутыгия». Старометодные медресе в 18 — до начала 20 в. играли ведущую роль в развитии образования, культуры, общественной мысли татарского народа, в формировании национальной интеллектуальной элиты. Так, в мечети «Мутыгия», которым заведовал Мутыгулла-хазрат Тухватуллин, учился великий татарский поэт Габдулла Тукай [6, с. 318]. Известный татарский поэт Казахстана Ахмет Уразаев-Курмаши окончил медресе при Яушевской мечети, позднее работал учителем. Медресе при Чалаказанской мечети окончили известный казахский поэт Магжан Жумабаев и видный представитель казахского духовенства, мулла Кокшетауской мечети Наурызбай-хазрат и т.д. [5, с. 46, 47; 9, с. 223, 224].

«Однако большинство медресе Казахстана вплоть до 1917 г. сохраняли старометодный характер»

На рубеже 19–20 вв. благодаря развитию джадидизма характер обучения в медресе постепенно менялся. В список изучаемых предметов помимо религиозных вводились и светские дисциплины: арифметика, правописание, география, зоология, история, толкование Корана, нравственность, музыка и поэзия. Под влиянием джадидизма в петропавловских, семипалатинских медресе вводились звуковой метод обучения грамоте, изучение арабского и персидского языков по учебникам и словарям, богословских дисциплин, фикха, логики в качестве отдельных предметов. Преподавание с элементами джадидизма велось и в мечетях Уральска [9, с. 225]. В новометодных и некоторых кадимистских медресе поощрялось изучение русского языка, шакирды большей части медресе с 1870-х гг. изучали его в русских классах при мечетях. В таком классе при медресе «Мутыгия» в Уральске 3 года учился Г.Тукай [1, с. 31, 32]. В 1913 г. первые ученики, обучавшиеся по звуковому методу в медресе №1 Петропавловска, показали хорошие знания по сдаваемым дисциплинам, о чем сообщала газета «Ишим даласы». В 1913 г. в 5 медресе и 8 мектебах города работали 15 учителей, многие из них не являлись муллами и не принадлежали к духовному сословию, что также являлось влиянием нового просветительского движения. Благодаря деятельности новометодных медресе важную роль в развитии татарского образования и культуры стали играть их воспитанники — мугаллимы, становившиеся не только муллами, но и учителями новометодных медресе. Однако большинство медресе Казахстана вплоть до 1917 г. сохраняли старометодный характер. После Октябрьской революции, в период становления советской идеологической системы, непримиримой борьбы с религиозной идеологией, в Казахстане прекратилось строительство новых татарских мечетей и началась политическая кампания по ликвидации татарских культовых сооружений.

«Уцелевшие в советский период Яушевская (№2) и Ташкентская (№4) мечети не подлежат реконструкции»

Мечеть №2. Из открытых источников: vk.com

К февралю 1939 г. все татарские мечети и медресе были закрыты, их здания отданы под административные, культурно-просветительские и хозяйственные учреждения, частично разрушены. В 1990-е гг., после распада СССР и обретения Республикой Казахстан независимости, начался процесс возрождения религиозно-духовных институтов, возвращения верующим культовых сооружений. Однако к этому времени уцелевшие в советский период культовые сооружения пришли в негодность. К примеру, в аварийном состоянии были четыре сохранившиеся мечети Петропавловска. Одна из них, мечеть №6, была передана татарам-мусульманам в начале 1990-х гг. При ее реконструкции, из-за финансовых затруднений, решили не воссоздавать прежний иглообразный минарет и заменили его на среднеазиатский тип башни.

Существуют трудности иного рода, связанные с негативным отношением некоторых казахстанских светских и религиозных кругов к возрождению татарских культовых учреждений. К примеру, в 1996–1998 гг. татаро-башкирская община Петропавловска под руководством Р.Х.Рязапова реконструировала здание бывшей мечети «Дин-Мухаммад» (бывшая мечеть №5). Первым имамом стал Р.Х.Рязапов. Однако в 2011 г. объединению «Петропавловская религиозная татаро-башкирская община мусульман» было отказано в перерегистрации мечети, вследствие чего возник вопрос о правах на прилегающую землю и помещение мечети. Уцелевшие в советский период Яушевская (№2) и Ташкентская (№4) мечети не подлежат реконструкции, поскольку они не вошли в реестр историко-культурных памятников Республики Казахстан и т.д. [5, с. 64]. Однако усилиями татарской общественности республики в 1999 г. в татарской слободе Алматы была построена новая мечеть «Фатима», в городе также функционирует уникальная подземная мечеть. В городе Уральск восстановлена знаменитая Красная мечеть [9, с. 233]. Возрождается, хотя и с трудом, сеть медресе при мечетях, используемая в основном для религиозного обучения учащейся молодежи и взрослых. В них они изучают арабскую графику и язык, основы ислама и мусульманского вероучения. Возобновилось издание учебной литературы.

Мечеть «Фатима». Из открытых источников: t.me

В заключение отметим, что в настоящее время во всех татарских общинах Казахстана сохраняются мусульманские традиции и обычаи, справляются религиозные и светские татарские праздники [4, с.171]. Татарские культовые учреждения становятся духовно-религиозными центрами консолидации татар Казахстана, очагами мусульманской культуры и исламского образования.

Литература

1. Абузяров Р.А., Туаева З.И. Уральск в судьбе Габдуллы Тукая. Уральск: Изд-во ЗКГУ, 2002. 128 с.

2. Васильев А.В. Материалы к характеристике взаимных отношений татар, киргизов. Оренбург, 1889. 63 с.

3. Городецкая В.С., Бралина Д.Н., Мельников Д.Н. Семипалат татарлары. Семипалатинские татары. Семипалатинск, 1998. 23 с.

4. Закиров Р.З. Татары в меняющемся мире. Очерки этнополитической истории в ХХ — начале ХХI вв. Казань: Татарское книжное изд-во, 2006. 207 с.

5. Махмутов З.А. Татары Петропавловска и СевероКазахстанской области: история и этнические процессы. Казань: Яз, 2015. 156 с.

6. Миниханов Ф.Г. Поэтическая родина Тукая: уральский период жизни и творчества поэта (1895–1907) // История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований. Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2016. Вып. 8. С. 316–324.

7. Миниханов Ф.Г. Татарские предприниматели Казахстана и благотворительность (вторая половина ХХ — начало ХХ в.) // Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии. Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2016. Вып. 5. 266 с.

8. Миниханов Ф.Г., Хабибуллин М.З. Татаро-киргизские культурные связи во второй половине ХIХ — в начале ХХ вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры. 2014. №3. С. 126–130.

9. Татары Казахстана: иллюстрированный энциклопедический справочник / Под ред. Р.В.Шайдуллина. Казань: Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 2016. 480 с.

Источник:

Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии: сборник статей научной конференции молодых ученых и аспирантов (г. Казань, 26 апреля 2017 г.)

/ Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. – Казань, 2017. – Вып. 6. – 268 с

tatarica.org