Как татары и башкиры из глубинок оказывались во Франции

В начале ХХ века, спасаясь от голода, войны и революции, в поисках лучшей жизни и работы в Европу хлынул поток рабочих эмигрантов, в числе которых были и татары с башкирами.

Примечательной в этом контексте стала история татар и башкир на франццзском металлургическом заводе. Осенью 1912-1913 года в корпункт русского журналиста в Брюсселе наведались простые рабочие татары и башкиры, которые сбежали с французского завода в Оби, городке около Дуэ в Северном департаменте Франции. Труженики пришли просить помощи у своего соотечественника:

«Неделю тому назад, – сообщал автор на страницах «Киевской мысли», – я имел удовольствие принять в своём скромном жилище совершенно необычных визитёров – партию башкир и татар, работавших на французском металлургическом заводе в Оби».

Из открытых источников: vk.com

На заводах во Франции выходцы из российской глубинки оказались не случайно. Для выполнения тяжелого физического труда корпорации привлекали российских рабочих, людей мало знакомых с работой на производствах, их во Францию и другие европейские страны привозили тысячами.

Как выяснил журналист «Киевской мысли», бельгийско-французские компании активно осваивали русский рынок труда, участвовали в различных предприятиях на Урале, а в Уфе – в то время одной из столиц татарского мира, у компаний был даже свой постоянный агент. Татар и башкир, которые не боялись тяжелого труда и не были знакомы с местным законодательством, завлекли на фабрики обещаниями хорошего заработка и уровня жизни. Рабочим фирма обещала платить по 3 рубля в день, то есть 9 франков, а также готовые квартиры с отоплением. На деле трудовым эмигрантам давали около 5 франков, облагали их большими штрафами, а в неделю вместо 30 рабочие получали всего 10–12 франков.

Из Франции в Бельгию рабочие татары и башкиры дошли пешком

«Поселяют рабочих в невероятной грязи, в общих сырых и зловонных казармах и держат их там, как в тюрьме, не выпуская на улицу и никого не допуская к ним». Продукты разрешалось покупать только в заводской лавке (естественно, при соответствующих ценах и качестве). У прибывших на завод администрация первым делом отбирала паспорта и все прочие документы. Люди оказывались в ужасном положении в чужой стране. «Незнание языка, неорганизованность, привычка к пассивному подчинению» – вот что привлекало в иностранных гастарбайтерах, которых можно было безжалостно штрафовать, заставлять работать даже больных. Смертность среди русских рабочих достигала до 30%, многие русские раболепствуют и просто молчат, а некоторые люди бегут «как из каторги» – рассказывали башкиры журналисту.

За иностранными рабочими также был установлен тщательный надзор: документов у них не было, французским языком они не владели, контактировать с местным населением они не могли, покупать продукты дозволялось только в лавке предприятия, за любые нарушения налагались большие штрафы, а следил за тем, что говорят и чем занимаются выходцы из российских глубинок человек, владеющий не только русским, но и татарским и башкирским языками.

Как рассказали татары и башкиры журналисту, компания не заключала никаких письменных договоров с наемными рабочими, а добиться отправки на родину было практически невозможно. Если кому-то и удавалось дотянуть до конца года и не оказаться в должниках перед компанией, за неделю до истечения контракта компания рабочего выгоняла.

С осени по весну татары выращивали кукурузу в Аргентине

В 1920-ых годах также в поисках лучшей жизни или на сезонные работы татары отправлялись и на другие континенты. Значительное распространение сезонный отход населения на дальние заработки. В частности, известно, что некоторые татары Арского кантона отправлялись осенью в Аргентину, откуда возвращались только весной.

Таким образом, рабочие проводили осень и зиму в сельскохозяйственных работах на далеком континенте, а возвращались весной как раз к началу сезона на родине. Такие плавания в Аргентину совершались ежегодно довольно значительной партией крестьян татар.

В Казани и Казанском уезде в XVII веке существовали отхожие промыслы, на которых была занята основная масса так называемых «гулящих» людей – занимающихся сезонным трудом или работой в других регионах.

Отходничество. Из открытых источников: vk.com

В среде помещичьих крестьян Казанской губернии было широко распространено отходничество. Специфическими видами работы в Поволжье и на Урале в связи с интенсивными транспортными перевозками стали гужевой извоз и судовые работы. В Поволжье образовывались целые группы наемных рабочих из крестьян: вырубщики леса, сплавщики плотов, бурлаки, а также работавшие на рыбных промыслах и других подсобных работах. Также татары в разных кантонах занимались кожевенным промыслом, валяльным и шерстобитным промыслом, ювелирным и кузнечным делом, металлообработкой.

Татары снабжали обувью все восточные народны СССР

«Особенный интерес представляет, так называемый, и ч е ж н ы й промысел, т. е. изготовление из сафьяна цветной азиатской обуви, которой Казань снабжает все восточные народы СССР. Ичежный промысел имеет центр в Казани и ведется татарскими и русскими крестьянами близь лежащих деревень», - писал в монографии по татарской этнографии в 1930 году Н.И.Воробьев.

Нередко целые деревни специализировались на одном виде заработка, например, некоторые татарские деревни Чистопольского и Тетюшского кантонов были сезонными горнорабочими. Многие из крестьян уходят на заработки на заводы, часто далеко за пределы края: в Сибирь, на Урал, в Донбасс и т. д., причем некоторое количество их оставалось там на долго, не порывая связи с родной деревней. История появления татар на угольных разрезах Донбасса есть в материале «Миллиард.татар».

«Существует также ряд промыслов, которые в значительной степени носят характер отхожих. К таковым отнесем прежде всего портновский промысел, а затем плотничий. Портновский промысел распространен почти исключительно среди татар и преимущественно крещеных. Портные эти работают, переходя из селения в селение, и таким образом являются странствующими ремесленниками. Значительное количество этих портных уходит далеко на границы края, особенно в Башкирию и в Киргизские степи. Плотники также артелями и небольшими группами переходят из села в село, из города в город, применяя в нужных местах свое мастерство. Среди плотников также немало татар», - отмечал Воробьев.

Мастера-сапожники режут заготовки для обуви. Казань.1930 г.

Источник фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

Как основатель ДНР защищал татар в Австралии

В 1880–1890-х годах поводов для эмиграции у татар было несколько, это не только засуха, неурожай и несколько голодных лет, но и запреты на обучение и книгопечатание. Также одной из причин убыли татарского мусульманского населения послужили слухи о том, что после переписи населения 1896 года татар-мусульман будут крестить. Так, к примеру, появилась одна из татарских деревней в Турции. В начале ХХ века зажиточные татары и интеллигенция бежали в Азию и дальше уже от преследования, многие получали турецкие паспорта и эмигрировали в Австралию.

На далекий зеленый континент татары ехали и в поисках заработка, в том числе на строительстве австралийской железной дороги. Однако в один момент руководители британских и англоязычных тред-юнионов (профсоюзов) и местные власти ополчились против мусульманских выходцев из России и начались гонения. Так в начале 1913 года Австралийский рабочий союз хотел применить к татарам, приехавшим из России на заработки, так называемый «азиатский» закон, что работать на строительстве одной из новых железных дорог им запрещалось.

Этот закон относился к одной из мер борьбы с неевропейскими иммигрантами, в том числе с азиатами, которая началась в Австралии с 1870-х годов. Азиатов депортировали, вводили ограничения на въезд в страну, запрещали работать и налагали большой налог на добычу золота неевропейцами.

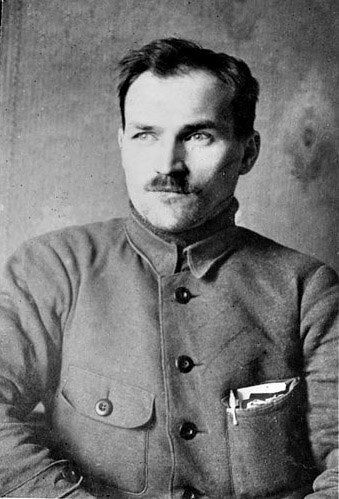

Тогда за права и свободы рабочих татар вступилась русская организация под руководством Фёдора Андреевича Сергеева, более известного как «товарищ Артём». Российский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель, основатель и глава Донецко-Криворожской советской республики, близкий друг Сергея Кирова и Иосифа Сталина товарищ Артем.

Артём (Фёдор Андреевич Сергеев)

Источник фото: ru.wikipedia.org

«Мы боролись против местной рабочей партии, которая была у власти, - писал Сергеев в июне 1913 г. - Все было против нас. Патриоты из рабочей партии едва не объявили нам бойкот. Нас в нашем профессиональном союзе всего два активных социалиста. Да человека три-четыре нас молчаливо поддерживают. Президент нашего юниона, министр юстиции Австралии, вот-вот готовится стать председателем междуштатной комиссии и получать жалованье около 100 рублей в день. Как видите, недурной оклад для человека, в России называемого крючником... Рабочая партия у власти, а рабочим живется хуже, чем раньше. Но они знают хорошо свою игру. Прежде всего, пока рабочие в их более развитой части имеют выход в высший класс, социализм - их враг. Их положение как рабочих является переходным, - они смотрят вперед, где им видятся депутатские и чиновничьи места, хорошая форма, положение мастера или хозяина мастерской. А чтобы этим "рабочим" придать необходимую энергию и создать благоприятную атмосферу, выдвинули лозунг борьбы с трестами и монополиями, которые необходимо создались под покровом запретительных пошлин», - писал революционер.

Татары строили железную дорогу в Китае, а после перебирались в Австралию и Турцию

В конце XIX-начале XX веков многие татары из Поволжья и Урала отправлялись на Дальний Восток, где принимали участие в строительстве Китайской восточной железной дороги в 1897-1903 годах.

Первым перебравшимся в Маньчжурию татарином был Байчурин, который прибыл туда вместе с партией поселенцев в 1898 году, сразу после принятия решения о строительстве дороги. Наиболее предприимчивые жители центральной России в поисках новой жизни перемещались на Восток, поскольку в процессе продвижения железнодорожного строительства, открывались новые возможности заработка на обширных территориях юга Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Из открытых источников: vk.com

По воспоминаниям переселенцев в Китай, в том числе Тахира Бичури, очевидца тех событий, в Китае было множество возможностей заработка – было бы желание работать: повсюду шло строительство, а помимо этого татары занимались торговлей, возили на родину товары широкого потребления: чай, посуду, шелк и т.д.

Известно, что в 1920 –х годах на Дальнем Востоке проживало более 6 тысяч татар, подавляющее большинство которых проживало в городе Хайлар. У разбогатевших татар появлялась возможность поддерживать возникающие на местах мусульманские общины.

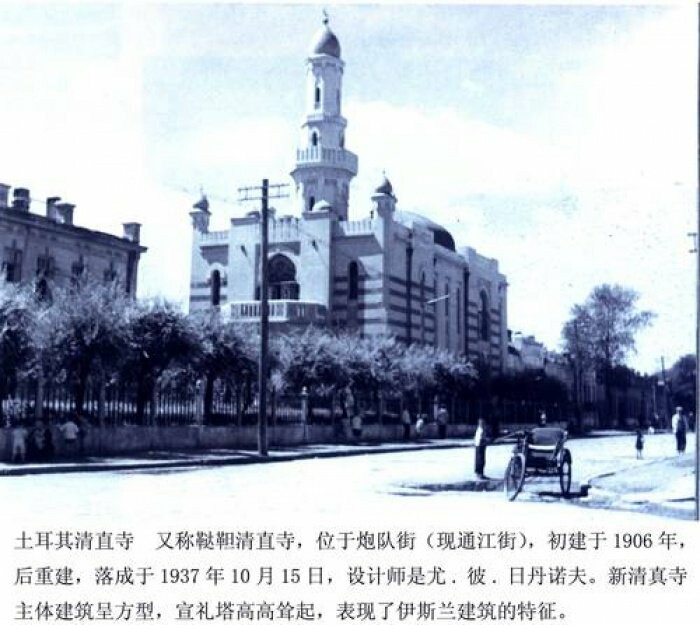

В крупных городах Китая стали появляться мусульманские общины и татарские мечети

С 1904 года в городе Харбин северо-восточного Китая действовала старейшая в Восточной Азии Тюрко-татарская община, которая действовала как мусульманская духовная община. Её основатели большей частью были выходцами из Пензенской губернии, а вдохновителем тюркской общины был Гинаятулла Селихмеда (Селихметов), позже именем общественного и религиозного деятеля была названа и школа - «Гиният».

В местах компактного проживания татар стали строиться мечети – одна за другой они появились в городах Харбин, Маньчжурия, Хайлар.

Татарская мечеть Харбина в честь 1000-летия принятия Ислама булгарами

Источник фото: islam.kz

Татарские мухаджиры десятилетиями жили и трудились в городах Китая и Японии, но не оставляли надежду вернуться в Россию. Уже в 1930-ых годах даже после принятия Сталинской конституции, часть эмигрантов принимает решение о возвращении в Россию.

По воспоминаниям свидетелей этих событий, несколько татарских семей решили репатриироваться в город Хабаровск, но со своими соплеменниками они договорились: после приезда в Россию они отправят в Харбин свою фотографию, если все хорошо, на фото они будут стоять, а если плохо – будут сидеть. На присланной фотографии все были сняты лежа, а дальнейшая судьба этих людей уже неизвестна. Многих эмигрантов этот факт заставил задуматься о целесообразности возвращения в Россию.

«С появлением новой волны мигрантов значительно возрастает общественно политическая активность, когда каждый беженец мусульманин из Поволжья и Урала, оказавшись в эмиграции, старался объединиться с себе подобными, усилить культурные и общественные связи, и для того, чтобы выжить, основывали общества, где они часто встречались для сохранения национального духа», - пишет об этом исследователь Рафаэль Адутов.

Источники:

М. И. Роднов, доктор исторических наук, зав. отделом истории Башкортостана Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

Н. И. Воробьев, Материальная культура казанских татар (опыт этнографическо го исследования), Труды Дома Татарской Культуры. Том II. – 1930.

Р. М. Адутов Татарская и башкирская эмиграция в Японии. Япониядәге кардәшләребез. Набережные Челны. – 2006.

К. В. Малаховский История Австралии - Москва: Наука. – 1980.