Одна из самых страшных катастроф ХХ века

«В этом году мы отмечаем 110 лет со дня начала Первой мировой войны, одной из самых страшных катастроф ХХ века, о которой мы практически ничего не знаем», - начал лекцию Искандер Гилязов.

Если мы сейчас посмотрим на цифры, то обратим внимание на то, что это была грандиозная трагедия. Всего в этой войне участвовало 38 государств, но изначально это был конфликт двух стран, одна из которых входила в Антанту (Россия, Франция и Англия), а другая в блок Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия и Османская империя).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эта война была настоящей империалистической войной за передел мира, а эти государства созрели для того, чтобы вступить в конкуренцию за власть, за господство над миром, территории, завоевания. В итоге в войну одна за другой вступили 38 государств, а это больше половины всех тогда существовавших на планете земля стран. Во всех странах было мобилизовано больше 72 миллионов человек. Из них 15 миллионов 800 тысяч человек – в России. Мусульмане составляли около 11% от общего числа, то есть около 1 миллиона 730 тысяч мусульман.

На протяжении четырех лет война уносила жизни людей на фронте и полях сражений. В первой мировой войне впервые использовалась новая техника, танки, авиация, достижения науки и химии, газы. Всего потерь только среди солдат было 9,3 миллиона. При этом Россия потеряла 1,7 миллиона человек, а Германия 2,4 миллиона. Среди всех стран потери были просто колоссальные – 21,5 миллиона человек.

Первая мировая развалила четыре великие империи

После этой войны развалилось 4 империи: Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская. В самом невыгодном положении среди этих стран оказалась именно Германская империя. Германия оказалась обездоленной и обиженной, а 20-30-ые годы ХХ века очень сильно сыграли роль в немецком обществе, она копила обиду, которая привела к ужасающим последствиям. Фактически Первая мировая война не закончилась в 1918-ом году подписанием Версальского мира.

Временной промежуток между завершением Первой мировой войны и началом Второй составил всего 21 год, что совершенно незначительно по историческим меркам.

Татары в Первую мировую

Из всех мусульманских народов огромной по своей территории Российской империи только татары и башкиры подлежали мобилизации. То есть после начала войны в 1914 году только татар и башкир брали в армию по мобилизационному принципу.

Другие мусульманские народы, народы Кавказа, в армию шли только как добровольцы. Это знаменитая «Дикая дивизия», о которой многие могли слышать. В ней были карачаевский, кабардинский, татарский полки (это были азербайджанцы). А народы Средней Азии в армию вообще не брали.

Татары в этот период получили максимальную мобилизацию. Поэтому, когда мы говорим о полутора миллионах мусульман, то большинство из них – татары.

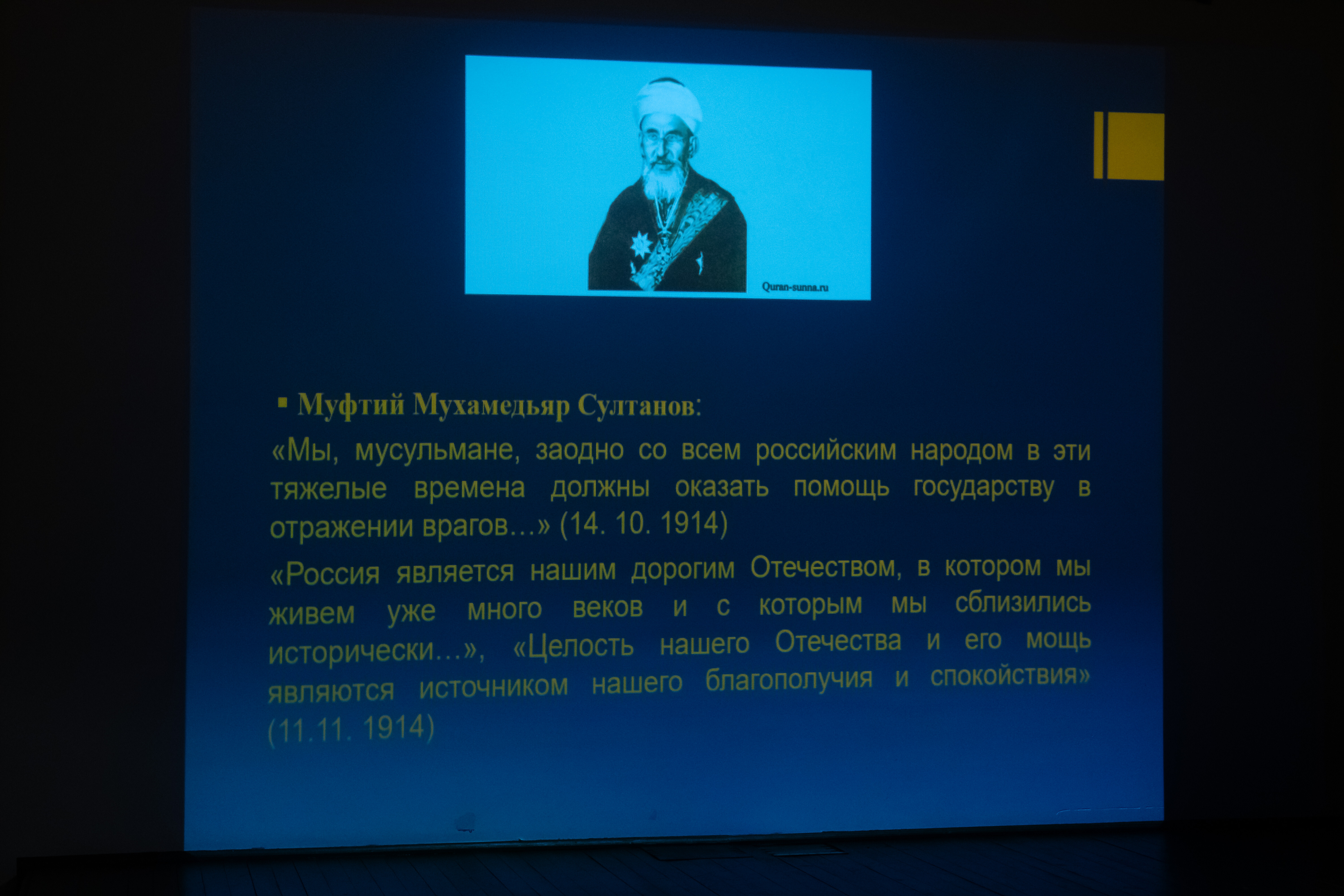

«Мы, мусульмане, заодно со всем российским народом в эти тяжёлые времена»

Муфтий Мухамедьяр Султанов, который возглавлял на то время Духовное управление мусульман (ОМДС), сразу же после начала Первой мировой войны много раз в своих выступлениях обращался к мусульманскому населению и призывал мусульман поддерживать власть своего монарха, вот эти цитаты, как там мы, мусульмане, заодно со всем российским народом.

14 октября 1914 года оренбургский муфтий в своей фетве призвал российских мусульман: «Мы, мусульмане, заодно со всем российским народом в эти тяжёлые времена должны подать помощь нашему государству к отражению неприятелей… И во времена прежних войн, защищая отечество, русские мусульмане показывали великие самопожертвования, и во времена настоящих, проходящих перед нами событий они, Бог даст, выкажут с избытком ещё раз свой патриотизм».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После того, как турецкий султан объявляет джихад странам Антанты, мусульмане оказались в сложной ситуации. В целом, мусульманское общество было спокойно, однако если учесть то, что турецкий султан считался номинальным главой мусульман всего мира, его объявление в ноябре 1914-ого года поставило мусульман в трудное положение. Он призвал всех мусульман и весь мусульманский мир подключиться к войне на стороне Османской империи и Германии против Англии, Франции, России.

За татарами был установлен особый контроль

Обращение султана в России не имело такого особого резонанса, но вызвало очень болезненную реакцию среди правительственных кругов официальной русской власти. Поэтому осенью 1914-ого года в России очень резко усиливается антимусульманское настроение. Правительство установило жесткий контроль над настроениями местного населения. Все уездные исправники, жандармские руководители и т.д. все время доносили какую-то информацию о местном населении. В архивах довольно много подобных материалов.

«Мусульманское население спокойно, но все равно нужно ждать каких-то провокаций», - сообщается в донесениях.

Особенно в этом деле был активен казанский жандармский полковник Калинин, который постоянно направлял донесения о татарском населении. Во все заведения общепита были направлены специальные осведомители, которые должны были следить, о чем там говорят татары и посетители этих заведений.

В центральных областях и центральной прессе все время сквозит недоверие к мусульманскому населению, говорится об их ненадёжности и намерениях поднять силы против официальной власти, присоединиться к туркам.

Поэтому мусульманская фракция Государственной думы, религиозные руководители и крупные татарские политики все время старались в официальных выступлениях с трибуны поддержать идею единства народов России перед общим врагом. То есть на них власть Шейхуль-Ислама не распространялась и не имела большой актуальности.

Гражданское равноправие для татар и фейки

Татары оказались действительно верными подданными своей страны и воевали на фронтах также смело и самоотверженно, как и все остальные. Однако уже во время войны от имени мусульман всей Российской Империи один из руководителей мусульманской фракции поставил на голосование требование о гражданском и национальном равноправии.

То есть мусульмане должны были идти защищать отечество, но официально не были признаны равноправными с остальными гражданами Российской Империи, с православными. Вопрос об этом был поставлен, но большинством голосов Дума это требование отклонила.

Кроме того, в обществе очень сильно распространялись слухи. В документах местных властей жандармского управления был слух о том, что мусульмане говорят о «последней войне». Якобы началась последняя война, в которой один из христианских правителей примет сторону мусульман и поможет мусульманам победить, после чего весь мир станет мусульманским. Но среди татарского населения подобных разговоров не было.

В другом слухе говорится о ереванском секретном комитете: якобы в Казань прибыли какие-то посланцы из Азербайджана, Еревана и Закавказья и начали распространять идеи объединения мусульман и присоединения к Турции, борьбы против России. Этот слух был серьезно воспринят властью и даже проверялся. Не подтвердилось.

В одной из газет была опубликована информация о том, что делегации мусульман Российской Империи – крупных руководителей и интеллектуалов, отправились в Будапешт для переговоров с представителями Австро-Венгерской монархии. После тщательной проверки оказалось, что никаких делегаций не было.

В каждом полку был батюшка, но муллы не было

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарское общество того времени было достаточно консервативно и замкнуто, в том числе в вопросах религии. Когда татарские солдаты приходили в армию, в первую очередь у них возникали проблемы с едой, поскольку они не едят свинину. Также, судя по документации, татары не привыкли к овощной еде и не едят капусту, что опять-таки создаёт для солдат серьёзный дискомфорт.

Татары – люди глубоко верующие, но в условиях службы их религиозные потребности не соблюдаются. То есть никакой религиозной службы не было, военных имамов нет, но люди переживали о том, по каким канонам они будут похоронены в случае гибели.

В каждой военной части был батюшка, а мусульманских священнослужителей нет. Военные муллы помогли бы не только соблюдать обряды, но и в духовном наставничестве. И только в июле 1916-ого года по указу Николая II будет создана должность дивизионных имамов. После этого даже присягу будут принимать в присутствии дивизионных имамов и т.д.

К тому же татары плохо знали русский язык. Когда татарские солдаты общались между собой в действующей армии на татарском языке – они получали вполне серьёзные замечания со стороны русских товарищей, обвинения в симпатиях к Турции. Хотя эти люди были официально мобилизованы как и все остальные, являются составной частью российской армии, выполняют те же требования, что и русские православные солдаты.

Для татар-мусульман были видоизменены наградные знаки

На фронтах татары в самых разных областях и самых разных сражениях проявляли те же качества, что и другие: были и герои, были и незаметные участники этой войны. К сожалению, по татарам-героям статистики нет, но можно выделить нескольких известных. Полные георгиевские кавалеры – это обладатель 4 крестовразных степеней.

Назовут два имени:

Шайдулла Асылгараев из Мензелинского района (сейчас Сармановский) – полный георгиевский кавалер;

Тахаутдин Абдулбакиев из Орского уезда – полный георгиевский кавалер;

Были среди татар и генералы:

- Генерал-лейтенант Якуб Юзефович –начальник штаба Кавказской туземной конной дивизии, причем он происходил из польско-литовских татар.

- Генерал-майор Зулькарнай Дашкин;

- Генерал-майор Хаджи-Ахмед Ишбулатов.

Причём знак отличия георгиевского кавалера – Георгиевский крест, а мусульманам крест давать не положено. Тем не менее был найден выход и на этом Георгиевском кресте вместо изображения Георгия Победоносца (христианского святого) начали ставить герб Российской Империи.

Если мы говорим о татарах в Первой мировой войне, то они как подданные русского царя поддержали свою страну и своё отечество, они воевали так, как могли, и составляли достаточно серьёзную силу.

Пропаганда в лагерях военнопленных

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плен – составная часть любой войны. В германском плену, по моим подсчётам, было около 50-60 тысяч татар, в общей сложности российских военнопленных было довольно приличное количество – чуть не до 1 миллиона человек. Они содержались на территории германской империи примерно в 100 лагерях.

Интересно, что Германия по отношению к мусульманским военнопленным начала проводить очень своеобразную политику. Их идея заключалась в том, что мусульмане – это такая сила, которую можно переманить на их сторону, поскольку Османская империя являлась их союзником, а османский султан объявил джихад. Так в начале ХХ века со стороны Германии осуществляется попытка розыгрыша исламской карты.

Император Вильгельм II уже с конца 19 века-начале 20 века активно заигрывал с мусульманским миром. А во время посещения Османской империи в Дамаске он сказал такие слова: «Пусть его Величество султан и 300 миллионов мусульман, которые разбросаны по земле и почитают Халифа, будут уверены, что немецкий кайзер будет их другом на все времена».

Причём в самой Германии и по Ближнему Востоку ходили слухи, что император Вильгельм принял мусульманство, и теперь его зовут Хаджи Мухаммед Вильгельм – якобы он тот самый христианский правитель, который поддерживает мусульман.

В понимании Германии, мусульмане были порабощённым колониальными державами (Англией, Францией и Россией) народом. То есть этот колониальный мусульманский мир теоретически можно было бы использовать на своей стороне. Так, немецкий дипломат и востоковед Макс фон Оппенгейм составил меморандум, который назывался «Революционизация исламских областей наших врагов».

Макс фон Оппенгейм много путешествовал, был археологом-любителем, имел очень много хороших друзей и знакомых на Востоке. Поэтому именно ему доверили написание этого меморандума, который стал бы программой действий Германии по отношению к мусульманским военнопленным.

Одним из этих действий было создание особых пропагандистских лагерей на территории немецкого государства. Эти лагеря играли огромную роль в жизни татарских военнопленных. Между городами Цоссен и Вюнсдорф было воздвигнуто два лагеря, один из которых был специально только для российских мусульман-военнопленных. Самая большая часть пленных – 12-13 тысяч человек, находилась в 1-ой части лагеря.

Немцы воздвигли первую действующую мечеть в Центральной Европе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В каждом из лагерей было по несколько сотен мусульман из России. Вюнсдорфский лагерь – классический лагерь с солдатскими бараками, в котором военнопленные – в основном татары, подвергались пропагандистской обработке. Причём в официальных немецких документах они назывались гостями немецкого кайзера. Основной целью было формирование агентов влияния, которые вернутся на территории своих государств, подготовят революцию и помогут в ответ Германии.

Создается специальный очень сильный пропагандистский орган – «Служба информации по Востоку», которым руководили авторитетные немецкие ученые и исламоведы. Учреждение готовило пропагандистские материалы для распространения в самых разных странах Востока, в том числе и в России: листовки, газеты, какие-то публикации, брошюры большими тиражами.

В конце концов, именно по рекомендациям Макса фон Оппенгейма при поддержке «Службы информации по Востоку» была воздвигнута первая в Германии и даже в Центральной Европе действующая мечеть. В XVIII веке в Центральной Европе и Германии уже появились мечети, но они были данью моде увлечения Востоком, они не были настоящими молельными домами.

Мечеть была открыта в июле 1915 года, приуроченная к одному из религиозных праздников. Это была очень красивая деревянная мечеть с 28-метровым минаретом. Заправляли молельным домом татары, хотя считалась она общей для всех. Одним из основных лидеров этой мечети и тем, кто потом активно работал в пропагандистской сфере среди военнопленных, был Абдурашид Ибрагимов. Немцы очень активно поддерживали эту мечеть. А в Курбан байрам 1915 года военное министерство для мусульманских военнопленных даже выдавало баранов.

После завершения войны репатриация длилась очень долго. В июне 1920-ого года в лагере все еще находилось несколько тысяч человек, которые отмечали Ураза байрам (есть фотографии).

Очень большое внимание немцы обращали на письменную пропаганду. Газета для мусульманских военнопленных издавалась на 3 языках: арабском, русском и татарском. Газета называлась «Джихад», а её татарская версия издавалась тиражом в 3 тысячи экземпляров.

Поскольку эти лагеря считались пропагандистскими, пленных практически никто не мучил и не избивал. Немцы создавали для них определённые условия: учебные курсы, специальные мастерские, духовой татарский оркестр Вюнсдорфского лагеря. Изделия татарских мастеров в татарском стиле потом долго были распространены в немецких городах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Памятник казанским татарам на немецком кладбище

Рядом с лагерем было специальное кладбище. А в июле 1915 года там был поставлен памятник казанским татарам. На нем написано по-немецки и арабской вязью по-татарски: «Казанским татарам, которые погибли в плену в правлении императора Вильгельма II».

На этом кладбище захоронено около 300 татарских военнопленных. После Второй мировой войны в Вюнсдорфе оказалось командование советской группы войск, которые не понимали, что это захоронения военнопленных Первой мировой. Это место было абсолютно заброшенным и было местом полигона. И только в конце 1990-начале 2000 годов, при поддержке татарской диаспоры, мусульманское кладбище было полностью отреставрировано, сейчас оно является мемориалом.

Рядом с Мюнхеном есть небольшой город Пуххайм, где существует русское кладбище. Там же похоронено около 50 татар и на этом кладбище самими же татарами в ноябре 1919 года поставлен памятник: каждому татарскому солдату была поставлена маленькая гранитная плита. Это тоже дань памяти и наше уважение к предкам, ведь солдаты не виноваты в том, что оказались в плену.

Репатриация военнопленных проходила только в 1920-21 году. Они уходили защищать Российскую империю, а возвращались в Советскую Россию, которая была охвачена гражданской войной.

Один из военнопленных Вюнсдорфского лагеря Хуснутдин Гимальдинов научился фотографировать и привёз домой 50-60 фотографий времени Первой мировой. Эти фотографии Искандеру Гилязову потом передал его сын.

В Берлинском университете появился татарский язык

Немецкие учёные специально отправлялись работать в этих лагерях, поскольку там находилось множество экзотичных народностей - африканцы, арабы, индусы и так далее. Там ученые записывали музыку, какие-то обряды, юридические нормы, изучают язык. Был такой немецкий профессор Готхольд Вайль, который благодаря татарским военнопленным в Берлинском университете начал 11 лет преподавал татарский язык. Позже он выпустил целую книгу «Татарский текст» с записями военнопленных. Также сохранилось больше 70 грамзаписей военнопленных, на которых из наших российских народов больше всего было татар.

Они записывали татарские песни, анализировали с точки зрения языка, переводили на немецкий язык и тщательно изучали. На записях были детально записаны дата, время, номер барака и т.д.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарские письма в Берлинской библиотеке

Что касается дальнейшей судьбы военнопленных, то практически все они вернулись домой. Небольшая часть, конечно, осталась в Германии: кто-то из них поступил в немецкие университеты. Был, например, стоматолог Камалитдин Бадри, который потом в 1921 году даже защитил диссертацию под названием «Зубы у татар». Помимо учебы в Берлинском университете на стоматологическом отделении, он помогал профессору Готхольду Вайлю с преподаванием татарского языка.

Татарская община при немецкой мечети неподалеку от Берлина частично осталась. Мечеть была разобрана в 1928 года, община тоже некоторое время существовала. Но основная масса вернулась. Те из числа вернувшихся, кто имел какое-либо отношение к политике, все были потом репрессированы как немецкие шпионы, а простые люди спокойно жили.

Интересно, что в Берлинской библиотеке есть восточный отдел с целым ящиком татарских писем 1920-ого года. Они должны были быть отправлены в самые разные районы Российской империи, самыми разными почерками, стилем, некоторые с фотографиями.

В своё время в Германии был даже целый проект, который выпускал все эти записи, сделанные в лагерях военнопленных в том числе, в виде компакт-дисков. В 90-ые годы это был большой проект с грузинскими песнями, армянскими и т.д. Эти хранятся в звуковом архиве Берлинского университета имени Гумбольдта.