ЧЕМ БЛИЗОК МНЕ ВЕЛИКИЙ ТАТАРСКИЙ ПОЭТ?

26 апреля 2025 года активисты Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра, любители татарской культуры региона и Узбекистана отдадут дань памяти Габдулле Тукаю. Поэт, беллетрист, фельетонист, очеркист, публицист, переводчик, литературный критик — это далеко не полный перечень профессий, в которых Тукай за относительно короткий период времени, в атмосфере острой конкуренции с такими известными татарскими мастерами слова, как Фатих Амирхан, Дэрдменд, Галимжан Ибрагимов и другие, добился выдающихся результатов.

Прежде чем ответить на вопрос, вынесенный в заголовок настоящих заметок, позволю себе еще один вопрос: что было фундаментом несомненных достижений молодой, не очень здоровой и неустроенной в бытовом плане с самых юных лет творческой личности? Габдулла Тукай не имел за спиной поддержку могучего рода в лице отца, имама казанской мечети «Иске Таш», как у Фатиха Амирхана, или промышленно-финансового капитала в лице золотопромышленников Рамиевых, как у Дэрдменда.

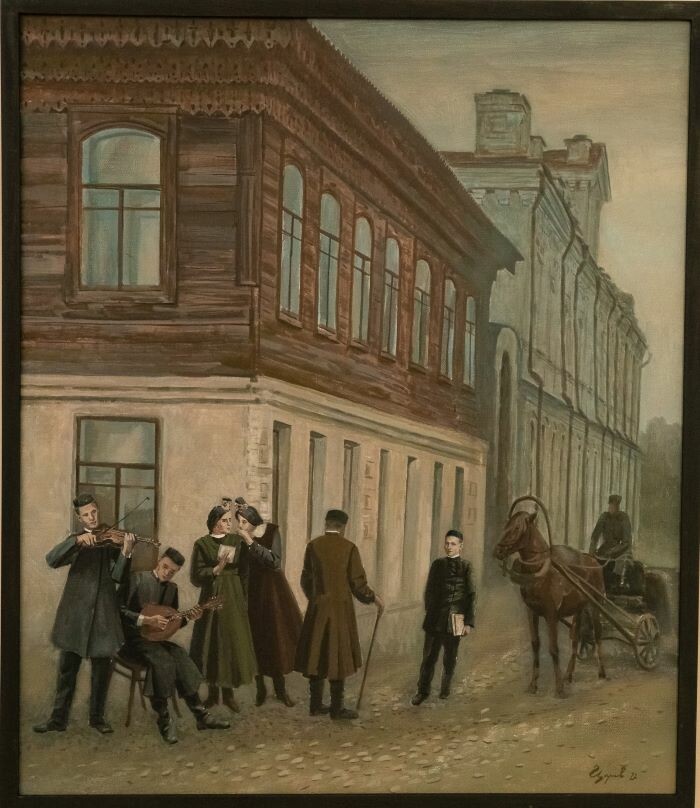

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Преимущественно на вопрос «Что было этим фундаментом?» приводят ответ: «Глубокий народный и прогрессивный характер творчества Габдуллы Тукая». Вот такая характерная выдержка из исследований ученой Загидуллиной Д.Ф. (Основные мотивы в поэзии Габдуллы Тукая: отражение посвященной народу жизни // Научный Татарстан. 2011. №2. С.46–52.): «Уже в первых произведениях Тукая мысль о необходимости развития татарского общества на основах образованности и культуры зазвучала с позиций национальной идеологии. Просветительская парадигма превращается в причину философских умозаключений, на первый план выходит мотив служения народу, нации. Сатирическое творчество поэта направлено против невежества, безнравственности, религиозного фанатизма отдельных представителей мусульман. В казанский период жизни в творчестве Г.Тукая окрепли романтические мотивы, он добился философской глубины своих произведений и показал себя певцом народной жизни. В философской лирике формируется один из центральных мотивов его лирики — мотив трагического одиночества и отчуждения».

Такую же распространенную точку зрения приводит в собственной редакционной статье портал prodetki.com/:

«Габдулла Тукай славен еще и тем, что он, далеко продвинув, прославив татарский язык по всему миру, воспевал его в своих произведениях. Без сомнений, поэт душой и сердцем болел за свою Родину; этим объясняется его воинственность и борьба за демократию, ведь в своих стихотворениях он хотел выразить истинные ценности татарского народа».

Еще одним ответом на поставленный выше вопрос будет выдержка из статьи «Каким был юный бунтарь Тукай: одежда, привычки, черты характера»: «Примерно к шестнадцати годам определились основные черты характера Тукая, которые в полную меру проявились позднее в Казани. Он был как бы клубком противоречий: весел и подавлен, разговорчив и молчалив, балагур и угрюм, смел и пуглив, добр и язвителен, мудр, как много повидавший старик, и наивен, как ребенок…

В 1905 г. его «революционность», помимо смелых слов, проявилась прежде всего в поступках и в одежде. Вот он, отбросив насовсем каляпуш и шапку, разгуливает по улицам в кепке. В руке трость с изогнутой ручкой, брюки навыпуск, хотя на ногах по-прежнему ичиги с кожаными калошами. Заметив идущего навстречу какого-нибудь благочестивого татарина, он вытаскивает из кармана папиросу и, демонстративно чиркнув спичкой, закуривает. Друг-приятель пытается его остеречь, но Габдулла лишь роняет сквозь зубы: «Пусть лавочник лопнет от злости!»

Иногда он выходил на улицу даже в русском картузе, в длинной холщовой рубахе и в лаптях. Это уже скорее подражание Л. Толстому, некоторые произведения которого Габдулла успел прочитать. О личности великого писателя он много слышал и, несомненно, был знаком с репродукцией картины, где Л. Толстой изображен в крестьянской одежде, за сохой».

Ещё одно примечательное мнение: «Тукай был исключительно цельным человеком. Его болезненная застенчивость, замкнутость и суровость проистекали от повышенной ранимости. Он говорил правду, не щадя ничьего самолюбия и мог из-за этого испортить отношения даже с самыми близкими друзьями. Его раздражали мещанская ограниченность окружающих и пошлость жизни. Порою он мог быть даже злым — от непомерной стыдливости. В нем не было той уверенности в себе, изящества и аристократизма манер, как, скажем, у Фатыха Амирхана. Тукай избегал шумного общества, не любил публичных выступлений, сторонился женщин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И в то же время его тянуло к людям. Предпочитая оставаться незамеченным, он любил приглядываться к завсегдатаям знаменитого Сенного базара. Вбирал в себя его многоголосый шум, скрип телег, рев быков, ржанье лошадей, перекрестные крики торговцев и покупателей, смех удачника, вопль обманутого… Придя в свой тесный номер, доставал тетрадку и создавал свои бессмертные строки.

Двери в его каморку в гостинице «Булгар» никогда не запирались. Гости приходили и уходили, когда им вздумается. Этим нередко пользовались всевозможные проходимцы и бродяги. Порою они обирали поэта, хотя в общем-то унести из его номера было нечего. Тукай и тяготился таким многолюдством, и рад был гостям. Они приносили не только городские новости, но и дыхание реальной жизни. Забившись куда-нибудь в уголок, Тукай жадно слушал разговоры, редко-редко вставляя словцо или едкое замечание. Чаще посмеивался в душе. Впрочем, при необходимости он всегда мог отрешиться от мирской суеты — уйти в мир творческих грез. Посетители нередко замечали, что Тукай здесь, и в то же время его нет. Никто не мог помешать ему думать, мечтать, творить».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Безусловно, портрет Габдуллы Тукая будет неполным без точек зрения современной татарской журналистики. В качестве примера приведу заключительное положение интервью портала milliard.tatar с кандидатом филологических наук, заведующим отделом текстологии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана Марселем Ибрагимовым. Интервью было размещено на портале в 2021 году, в год 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая: «Года два назад мы проводили круглый стол, посвященный перспективам тукаеведения. В нем наряду с учеными принимали участие писатели, режиссеры, деятели искусства. Запомнилась мысль, высказанная писателем Ильдаром Абузяровым: «Тукая не следует преподносить как горемыку, который, в конечном итоге, стал жертвой жизненных обстоятельств. Тукай — это успешный молодой человек, который, благодаря поддержке окружающих его людей (Мутыгуллы и Камиля Тухватуллиных в Уральске, Ф. Амирхана, Г. Камала, В. Бахтиярова, С. Рамиева — в Казани) стал выдающимся поэтом».

«Тукай был самым высокооплачиваемым поэтом в Казани. Ему платили по 50 копеек за строчку: за эти деньги можно было снять меблированную комнату на сутки. Гонорары поэт тратил на книги и обучение, у него часто занимали деньги знакомые. Перед смертью Тукай завещал оставшиеся средства учебным заведениям на стипендии для одаренных детей».

«Татарский поэт Габдулла Тукай прожил недолго: всего 26 лет. Но за это время он издал около 30 томов стихов, одним из первых в Казани стал писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. Благодаря Тукаю жители Татарстана познакомились с творчеством Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, многие его произведения стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинского и Большого театров».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Такого Казань еще не видела…

Хмурым пасмурным утром 4 апреля 1913 года у Клячкинской больницы, в переулке, выходящем на центральную улицу города — Проломную, — начал собираться народ. К двенадцати весь квартал был затоплен морем голов — в шляпах, кепках, фуражках, в малахаях, круглых ватных шапках без ушей — татарках, в шляпках с перьями, в платках, тюбетейках, а то и вовсе ничем не прикрытых», — так начинается книга И.Нуруллина (перевод Р.Фиша).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Такого Казань действительно никогда не видела. Впоследствии, уже в советское время, такое повторилось только раз, во время похорон композитора Салиха Сайдашева.

Десятитысячная толпа запрудила все прилегающие улицы и переулки, вплоть до Булака. А когда похоронное шествие двинулось, начало было уже возле кладбища на Ново-Татарской слободе, а конец — еще в центре города. 4 апреля 1913 года все татарские газеты посвятили Тукаю специальные номера. Был отменен рабочий день во всех издательствах, книжных магазинах и культурно-просветительских учреждениях, отменены занятия во всех медресе. Телеграммы с соболезнованиями со всех концов России газеты публиковали целую неделю.

Это был конец короткой и яркой жизни и начало новой — в сознании, в памяти и душе народа. Это был шаг в бессмертие.

В год смерти поэта большими тиражами вышли пять сборников его стихотворений. Они разошлись мгновенно, и уже в следующем году потребовалось восемь новых изданий. Обреченный при жизни на нищету, знавший каждодневный изнурительный труд, голод и холод, наживший чахотку, Тукай после смерти сделался народной святыней. Его имя достигло самых глухих деревень, а книги вошли в каждый дом. Еще не успели завянуть цветы на могиле Тукая, а историк и литературовед Гали Рахим пророчески писал: «Народ сам нашел и выбрал своего певца… Он навсегда останется нашим первым «народным поэтом».

Вот как звучат знаменательные строки моего великого соотечественника, народного поэта Узбекистана, Героя Узбекистана Абдуллы Арипова: «…Узбекский народ сразу принял огненные стихи Тукая. Тукая, начали изучать в школах. Его поэзия всегда современна и актуальна. Взяв любое стихотворение Тукая, чувствуешь, как будто оно написано сегодня. Народ, имеющий таких поэтов, счастливый и бессмертный народ».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как отмечалось в коллективном труде «Формы национального движения в современных государствах: Австро-Венгрия. Россия. Германия / Под ред. А. И. Кастелянского. - Санкт-Петербург: Изд. Т-ва "Общественная польза", 1910. С. 24»: «Можно критически относиться к ценностям мусульманского образования, но нельзя отрицать того, что дает она в духовном отношении мусульманским массам. <...> Громадная сеть мектебов и медресе, созданная частной инициативой, <...> дает миллионам татарского населения не только грамоту, но и значительную духовную нишу». Этому заключению современников Габдуллы Тукая резонирует мнение самого поэта: «Нации подобны птицам, срывающимся при сильном ветре со своих насиженных мест и взмывающим высоко в небо, блистая своим искусством и своей силой, — писал Г.Тукай. — Стоит подуть ветру прогресса, как они, всколыхнувшись, собираются вместе, и каждый представитель нации высказывается о наболевшем. Подобно взмывшим в небо птицам, они являют миру силу ума, таланта и величие своего духа».

Итак, чем же близок мне великий татарский поэт? В творчестве Габдуллы Тукая можно найти ответы на многие вопросы жизни. Приведу лишь одно стихотворение.

МЫШЬ, ПОПАВШАЯ В МОЛОКО

(Из одной американской газеты)

Подполья жительница — мышь, в чулане шастая тайком,

Не знаю, как и почему, попала в чашу с молоком.

Бедняжка мечется, плывет, по стенам лапками скользит

И тонет в белом молоке — оно ей гибелью грозит.

Нельзя бездействовать в беде! И мышка, правилу верна,

Плывет и вдоль, и поперек, — спастись надеется она.

Не пропадают зря труды… Вот легче, вот совсем легко.

Так долго плавала она, что в масло сбилось молоко.

Теперь, на масло опершись, она встает, а там, глядишь,

Из чаши выпрыгнула вмиг — и убежала в норку мышь.

О мой родной! Ты хоть в воде, хоть в молоке ты утопай,

Будь терпелив, настойчив, смел — отчаянью не уступай!

(Перевод Р.МОРАНА).

http://gabdullatukay.ru/rus/works/poems/1907-god/mysh-popavshaya-v-moloko-per-r-morana/

Равиль ИХСАНОВ,

Заместитель директора Кашкадарьинского областного

татаро-башкирского национального

культурного центра.

Карши, Узбекистан.