«Мы через словарь Каюма Насыри можем строить представление о словарном составе татарского языка в XVIII веке»

- Ринат эфенде, насколько мне известно, ваш отдел занимается составлением словарей. Прежде, чем перейти к многочисленным моим вопросам, расскажите, пожалуйста, в общих чертах, о деятельности вашего отдела.

- С момента создания в 1939 году в институте уделяется серьезное внимание словарям. Еще до появления советской власти словари татарского языка были достаточно проработаны: был “Толковый словарь” Каюма Насыри, татарско-русский и русско-татарский словари Хальфиных. В 20-е же годы, когда многие другие народы России только начинали работать над своими словарями, у татар уже шло развитие, в этот период появились десятки, даже ближе к сотне терминологических словарей. Тогда же установился и терминологический состав татарского литературного языка. Такой рост связан с тем, что татарский язык получил реальный статус государственного языка и преподавался, с другой стороны, эти словари действительно были необходимы. Например, как на татарском сказать правильно - «земский уезд» или «земство өязе»? У Каюма Насыри слова с окончанием “-ский” еще никак не были решены для татарского языка.

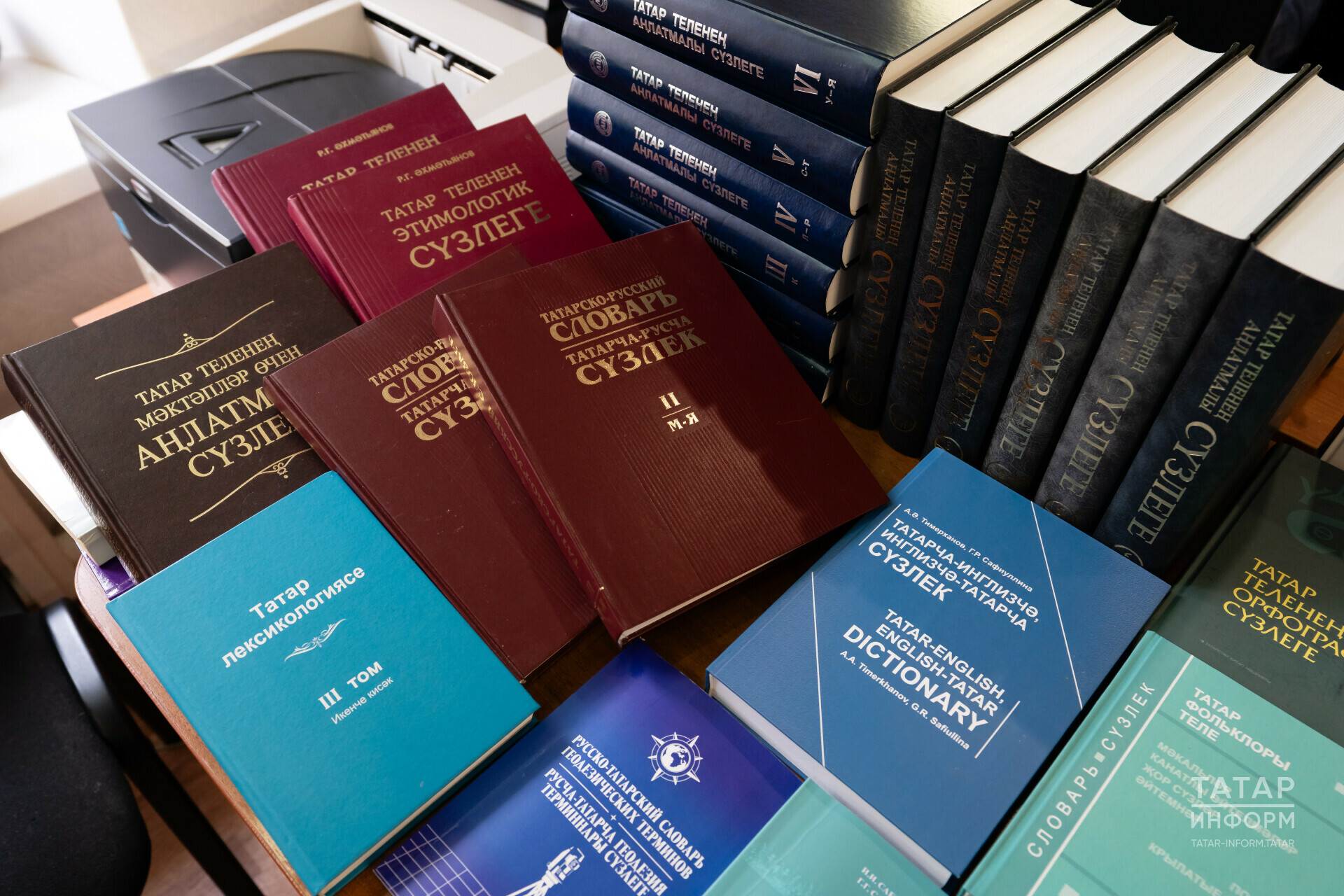

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда появился институт, было понимание того, что словари должны создаваться постоянно. В 40-х годах начинается работа над “Русско-татарским словарем”, и он выходит в 50-х годах в четырех томах. Следующий - “Татарско-русский словарь” - увидел свет в 1966 году, это солидный труд, даже сегодня не утративший своей актуальности. Обычно работа над следующим словарем начиналась уже во время завершающего этапа предыдущего. В 1966 году, когда “Татарско-русский словарь” готовился к печати, разрабатывают инструкцию 3-томного “Толкового словаря”. В течение нескольких лет была составлена его картотека, позже был создан сам словарь, и в 1979, 1980, 1981 годах он был издан в трех томах. Я и сейчас эти словари считаю самыми серьезными словарями для татарского языка. Они никогда не могут быть полными, их надо дополнять. Говорят, в английском языке каждый день рождается по 7-8 слов, если в русском языке - 3-4 слова, то в татарском - половина этого, значит, хотя бы 1-2 новых слова появляются ежедневно, и мы их как-то должны обрабатывать. Они потом могут и естественным образом выпасть из языка, однако если в какой-то период были в использовании, то должны быть зафиксированы в словаре, что позволит даже спустя 100 лет доказать, что такое слово было в татарском языке. Сегодня мы через словарь Каюма Насыри можем строить представление о словарном составе татарского языка в XVIII веке. У удмуртов нет такой возможности, у мари - нет, у нас - есть: это большое преимущество письменной традиции.

После того, как в 90-х годах, когда татары пережили некоторое духовное пробуждение, вопрос о возвращении к “Толковому словарю” возникает снова, и ученый Фуат Ганиев составляет инструкцию для нового 4-томного словаря. Наш изданный в 2015-2021 годах 6-томный “Толковый словарь” на основе этой инструкции создавался в течение 15-20 лет. Используя прежнюю методику, сначала мы его составили в виде картотеки. Когда я пришел в институт работать в 2008 году, еще существовала система картотеки. Ты читаешь книгу, и с помощью линейки собираешь нужные тебе слова - например, слова на букву “б”. Если слово уже есть в словаре, не берешь, а если нет - то вносишь в свой список. Когда примерно в 2013 годах появилась система “Национальных корпусов” (большая электронная коллекция текстов на определенном языке - ред.), мы начали работать в другом формате - пишем нужное нам слово, и выходят десятки его форм: например, склонение по падежам, контекст справа, контекст слева… Если мы раньше находили слово в тексте писателя, и понимали, что он использовал его в таком значении, что в языке у этого слова есть и такое значение, то сейчас мы “утопаем” в словах и вычищаем, чтобы не было повторов.

«Впервые был разработан “Словарь трудностей татарского языка”»

- Что такое “национальный корпус” я не совсем поняла…

- Это вам и не надо, оно не имеет отношения к широкой аудитории. Это нам для работы. Сейчас мы понимаем, что искать в книге с помощью линейки - это ужасный примитивизм. Но раньше материал собирался так.

- Хорошо. Продолжим.

- Появление в 2014 году государственной программы “Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан” стало большой поддержкой для нашей сферы. Параллельно с “Толковым словарем татарского языка” мы каждый год выпускаем еще какой-нибудь словарь. Например, у каждого сотрудника в отделе был свой материал, собранный на основе его диссертации - опубликовали их. В 2019 году вышел “Орфоэпический словарь татарского языка”. Это очень нужный и важный словарь для журналистов телевидения и радио. Также впервые был разработан “Словарь трудностей татарского языка”. Такого словаря еще никогда не было. Собрали случаи, где имеются трудности в произношении или написании, дали в виде словаря. Как, например, будет правильно: «февральгә» или «февральга», “вазыйфа или «вазифа»? Таких случаев очень много. По правде говоря, такие случаи мы на заседании разбираем, определяемся с правильным вариантом, но уже через полгода сами даже не помним это. Теперь есть словарь - и нам полезно, и журналистам. Также мы издали словарь «Баш хәрефтәнме, юл хәрефеннәнме?» (“С заглавной буквы, или со строчной?”) - его тоже до этого не было в татарской лексикографии.

Все это было сделано благодаря государственной программе. Если бы не было финансирования, то ни один из этих словарей не удалось бы издать. С 2014 по 2024 год у нас вышли около 35 томов словарей. Они были подготовлены, в основном, сотрудниками нашего отдела лексикографии, также при участии ученых КФУ, сотрудников других отделов. Но за 86-летнюю историю института такой активности и такой продуктивности никогда не было. Правда, сейчас и интернет дает возможность ускорить работу.

- Перейдем к моим вопросам. Мы знаем, что для “Толкового словаря” вы берете слова из произведений писателей. Их тексты могут быть примером? Как вы относитесь к текстам современных писателей?

- Поскольку у нас уже был 3-томный “Толковый словарь”, открывать Америку нам не пришлось, в основу лег этот трехтомник. Он, конечно, имеет некоторые недостатки, мы, как составители, знаем об этом, хотя обычный пользователь может и не заметить.

«Есть и другой аспект - в современных писателях сильно чувствуется влияние русского языка»

- Значит, в новом словаре снова использованы тексты писателей прошлого века?

- Нет, не так. Основной состав словаря - словник - можем сказать, никогда не устаревает, наша главная задача - дополнить. Мы дополнили этот словник. Если раньше в 3-томнике были 35 тысяч слов, сейчас - 80 тысяч. Во-первых, в произведениях самих Амирхана Еники, Аяза Гилязова и других еще остались слова, не вошедшие в словари. Мы взяли буквально каждое слово. В толкование слов тоже были внесены изменения, дополнения, потому что в те годы была советская идеология, она, несомненно, повлияла, а мы это исправили.

Главная задача составителя - показать использование слова в письменных источниках. Но иногда оно используется только в пословице. В таком случае пословица из старого словаря в том же виде перешла в новый. Потому что не можем найти другой пример использования, его нет, у писателей тоже. А слова, присутствующие в широком использовании, мы, конечно, искали в новой литературе, по возможности в литературе, написанной после 90-х годов. Если это невозможно, то с советского периода, если и так не получается, что смотрели тексты Галимзяна Ибрагимова, Тукая и других. Потому их язык тоже считается современным татарским языком.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

- Значит, современные писатели не могут дать вам достаточно “пищи” для вашей работы? Как вы оцениваете их язык?

- Считаю, что с точки зрения лексики язык современных писателей идет к обеднению. По-другому оценить невозможно. Нам материала немного не хватает. Например, слово, используемое Галимзяном Ибрагимовым, как пример, внесен в старый словарь. У наших современных писателей мы это слово найти не можем. Приходилось иногда снова дать уже из другого произведения Ибрагимова.

Есть и другой аспект - в современных писателях сильно чувствуется влияние русского языка. В этом случае - влияние негативное. Русский язык обогащает нас, но, имея свою фразеологию, когда у нас есть слова в нашем языке, откровенно калькировать с русского языка - это неправильный путь. Это, по нашим ощущениям, наблюдается не у одного отдельного человека, а у всех татарских писателей. С другой стороны, это можно было рассматривать как развитие - мы двигаемся в этом направлении: молодое поколение татарский язык сопоставляет с русским языком. Скажу честно, это мне не нравится.

Когда появились советские писатели, наверное, они тоже писали немного по-другому, чем их предшественники. Но мы не можем сказать, что у них язык плохой - язык Амирхана Еники, Аяза Гилязова, Гумара Баширова нельзя назвать бедным, не до конца раскрывающим татарский язык. Этот период - своеобразный поворот в развитии татарского языка. Да, мы отдалились и от турецкого, и от узбекского языков, дореволюционный язык был ближе к ним. Это ведь сейчас не вернуть, жаль нам или не очень. Кажется, сейчас тоже идут такие процессы отдаления.

Я бы хотел, чтобы современный писатель знал больше языков. Особенно чтобы знали восточные языки. Чтобы могли повторять метафоры, используемые у нас в фольклоре, у писателей более раннего периода. У нас сегодня становится больше фразеологии, вошедшей с русского языка, даже исходящей к греческим языкам. Как составители словарей, мы их тоже фиксируем, потому что в татарском языке это есть. Хорошо бы, если только у одного писателя, если встречается у 2, 3,4, у очень многих, мы такую единицу не можем игнорировать.

«У меня ощущение, что нашим нынешним авторам не хватает словарного богатства, и они уже додумывают на русском»

- Кого из нынешних писателей вы можете привести как положительный пример? Хочется спросить и об отрицательных примерах, но вы, наверное, не скажете.

- Плохое я действительно не могу разглашать.

- Скажите о хорошем.

- У нас многие примеры были взяты из Ркаиля Зайдуллы, у него богатый язык как писателя. По сравнению с другими современными писателями, видно, что он читает книги и знаком с другими литературами. Айгуль Ахметгалиева, Рустам Галиуллин. Поскольку работаем с корпусами, чей пример выходит - тот и берем, но часто это оказывается тексты тех же авторов.

У меня ощущение, что нашим нынешним авторам не хватает словарного богатства, и они уже додумывают на русском. Их тоже понимаю, когда не очень хорошо знаешь свой язык, приходится “залезть” в другой.

- Вы работаете только с прозой или и с поэзией?

- Мы берем все. Например, у нас в отделе есть Эльвира Сафина, она и сама пишет стихи, поэтому больше берет из поэзии. А мне поэзия дается трудно. Иногда просто плююсь, если честно. Короче, я люблю прозу.

- А в чем проблема поэзии, что вы ее не можете воспринять?

- Мы сидим в одном кабинете с литературоведом Альфатом Закирзяновым. Он мне рассказывает, как сейчас развиваются литература, современная поэзия. Я считаю, что в лоб говорить “я люблю” - это не совсем поэзия. Можно даже не рифмовать, берешь и напеваешь - “ля-ля-ля” - такое и Махмут абый из нашей деревни неплохо может сложить. Поэзия, наверное, должна пробудить в человеке что-то. В этой сфере я, может быть, больше обращаю внимание на слова песен, сужу по ним. А каких только текстов сейчас нет. Конечно, у нас есть поэзия, например, великолепные стихи Равиля Файзуллина. Простая учительница татарского языка так не напишет. Настоящих поэтов много не бывает, наверное. Давайте вернемся к словарям.

«Какие-то “тыккыч”, “суккыч” - этих слов сейчас в языке нет»

- Давайте. Но пусть у нас в беседе такие вот интересные лирические отступления тоже будут. Хотя мы тут говорим на серьезную тему, хочется написать что-то, что люди будут с упоением читать. Вы это хорошо понимаете - вы сами “почти” блогер. Кстати, у слова “блогер” татарского эквивалента так и не нашлось? Кажется, в момент, когда это слово только вошло в наш язык, мы его упустили…

- Да, по-моему, мы упустили. Знаете, мы, составители словарей, слова сопоставляем с языками тюркских народов - там может быть удачный пример. Одна из наших специалистов Фарида Тагирова хорошо знает турецкий язык, у меня на столе лежат толковые словари узбекского языка. Они тоже смотрят на наш язык. Например, ученый из Казахстана обнаружил у нас в языке слово “катлау”, этим сделал для себя и коллег открытие. Они, оказывается, не могли найти перевод для слова “пласт”. К слову «блогер» ни один из наших тюркских народов не успел найти новое слово: у турков это тоже “блогер”, и у узбеков - “блогер”. Потому что все происходит очень быстро, думать времени нет…

- А вот для “Искусственного интеллекта” эквивалент успели придумать - «ясалма фәһем». Кто так оперативно ввел - неизвестно… Но прижилось ведь!

- Это тоже не мы успели. Кажется, это сделали информатики. Думаю, языковеды не успели дойти до этого.

- Я считаю, что вошел в язык этот термин довольно успешно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

- Время покажет. В 20-30 годах прошлого столетия новых слов придумали много. Некоторые прижились, мы сегодня даже не замечаем, что они когда-то были искусственно созданы. Но большинство так и не прижились, по какой причине - неизвестно, может быть, они были не совсем понятны, или не могли в полной мере раскрыть значение. Какие-то “тыккыч”, “суккыч” - этих слов сейчас в языке нет. На каждом этапе так происходит. Новые слова можно и специально сидеть и придумывать, но оно же будет мертворожденным. Если мертворожденный, значит, жить не будет. Чтобы слово родилось живым и продолжало жить, нужна сильная образовательная система…

«Балакаем, а что такое «нәркәз»? Все время это слышу»

- Ой, если упремся в это, не получится. “Этого нет, того нет” - с таким подходом ничего не изменится…

- Ничего не поделаешь. Чтобы слово прижилось, большая роль тележурналистики, особенно для тех, кто живет вне пределов Татарстана. Помню, однажды приехал к себе в деревню, а моя бабушка говорит: «Балакаем, а что такое «нәркәз»? Все время это слышу». А это оказывается она слово «мәркәз» слышит вот так по-своему. По телевизору говорят: «Мәркәзебез Казанда фәлән төрле һава торышы» (“В столице республики Казани такая-то погода”), бабушка, которая даже русского языка не знает, этого слова не понимает.

- Мне кажется, слово «мәркәз» прекрасно может заменить «башкала» (“столица”). Так что, первое можно было бы и не использовать…

- Я бы так не сказал. Это надо для стилей. В русском языке развитие разговорных стилей намного впереди, чем у нас. Слова должны быть в разных стилях - богатство синонимов необходимо в спектаклях, литературе, в озвучивании фильмов. Если один из синонимов - нормативный, то другой может быть в высоком стиле, третий - в низком. Поэтому нужны и «мәркәз», и “башкала”, и «үзәк” (“центр”), и республика с его синонимом «җөмһүрият». Да, в официальном стиле слово «җөмһүрият» не прижилось, наверное, и не было нужно, но при передаче прогноза погоды использование этого слова не помешает. С этой точки зрения, мне кажется, арабский язык является хорошим примером, у него много диалектов. Они просто подбирают нужные слова в диалектах и внедряют в литературный язык.

Поэтому диалекты - это наш собственный запас слов, источник, из которого питается литературный язык. Но сами диалекты подвержены влиянию: с одной стороны, на них оказывает давление литературный язык, с другой - русский язык. Это особенно чувствуется в регионах вне Татарстана - разговорный язык постепенно переходит на русский. Моя сестра как-то приехала в родную деревню, и мы заметили, что она использует слово “чеснок” вместо нашего татарского “сарымсак”. Она знает татарский вариант слова, мы его всегда употребляли. Может случится так, что и татарский “кыяр” со временем превратится в “огурец”. Хорошо мы, языковеды, контролируем свой язык, но люди же не обращают на это внимания.

Я хорошо отношусь к вариантам слов, укладывающихся в рамки литературного языка. Из-за нехватки синонимов мы в прошлом году в план работы включили разработку “Словаря синонимов”. Мы планируем туда включить и сравнительно новые слова, и, если надо, заимствования из английского языка. Надо сказать, составление словаря синонимов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это не толковый словарь, и не словарь переводов - то с одного боку пытаемся подойти, то с другого - пока не поддается.

«Без этого у нас будет уже русско-русский словарь, а не русско-татарский»

- Сейчас идет попытка очистить русский язык от англицизмов, например, за слово “драйвер” раскритиковали министра культуры России. А нам в таком случае что делать: используем английское слово, русское или вы найдете для нас татарский вариант?

- Для нас это сложная ситуация. В нашей истории однажды мы уже оставались примерно в таком же положении, каком сейчас русский язык. На нас влиял русский язык, сейчас сам русский язык оказался под влиянием английского языка. Если бы мы в 20-30 годах все термины взяли только из русского языка, то они все были бы на русском. Но в тот момент мы видели выход - придумали новые слова. Сейчас нам тоже надо сесть, подумать и найти слова - без этого никак. Без этого мы окажемся раздавленными. Без этого у нас будет уже русско-русский словарь, а не русско-татарский.

Для этого должны работать специальные комиссии. Раньше такие комиссии действовали на государственном уровне. Сегодня она должна быть при Кабинете министров. У узбеков, казахов это так, и у русских тоже. Чтобы какому-то слову дать законные права, оно должно быть утверждено государством. Мы следим за протоколами орфографической комиссии при Академии наук России - у них идут изменения. Вносятся также изменения в написание слов. Также идет стремление максимально избавиться от слов английского языка. Мы смотрим, наблюдаем за этим. Пока избавление от английских слов нельзя назвать очень успешным.

Человек, который владеет английским, видя, что некоторых слов в русском языке тоже не хватает, использует слово из английского языка. Почему английский язык так богат? Это же не язык просто одной деревни под Лондоном. Поскольку английский язык распространен на весь мир, в него вливаются слова со всех языков мира. И терминологию там делают не 2 человека. Она разрабатывается на уровне институтов. Нам этого всего не хватает, конечно.

- Вы говорите, что нужна комиссия, а власти республики знают, что она нужна?

-Раньше такая комиссия была. Но иногда дело, начатое благими намерениями, упирается в бытовуху: из-за того, что заседания идут поздно, люди перестают в них ходить. Кому-то ребенка надо из садика забрать, у кого-то дача… люди думают, что посещение заседания необязательно. Придет он пару раз, а в какой-то момент желание пропадает, ему уже, если честно, все равно, как там будут писать слово… Потому что прийти на заседание, доказывать свою правоту, тратить нервы - это начинает угнетать. Одним словом, сейчас этих заседаний нет, Орфографическая комиссия, Терминологическая комиссия - не работают.

- Их вообще нет, или они есть, но не действуют?

-Если бы они были - знали бы. У меня к ним много вопросов.

- Наше руководство, чиновники знают, что такая комиссия необходима?

- Как не знают?! Если есть государственный язык - у него есть и другие аспекты, помимо преподавания в школах.

Продолжение следует

Автор: Рузиля Мухаметова, перевод с татарского

Источник материала: intertat.tatar