Что такое татарская школа и чему там учили?

Одним из первых спикеров, открывшим секцию, стал кандидат исторических наук Чулпан Саматова. В своем выступлении она затронула роль Казанской татарской учительской школы в подготовке учителей для русско-татарских учебных заведений. Она рассказала, что изначально вместо школы планировалось создать Казанские татарский учительский институт. С этим предложением в 1872 году выступил инспектор татарских, башкирских и киргизских школ Василий Радлов. «Согласно его проекту, это должно было быть средние учебное заведения с пятилетним сроком обучением. Выпускники института должны был обладать всеми правами учителей городских училищ», – рассказала она.

Чулпан Саматова. Источник: kpfu.ru

Проект не увенчался успехом по причине того, что министр народного просвещения Дмитрий Толстой отклонил инициативу. Вместо татарского учительского института в 1876 году создается школа. Одной из ее задач заключалась в том, что потенциальные выпускники могли заменить татарских мулл в деле просвещения мусульманских народов Российской империи.

Спикер рассказал, что обучение в школе длилось четыре года, и в ней могли обучаться только юноши. Все они находились на государственном обеспечении. Что интересно, выпускники школы не могли поступать после выпуска в высшие учебные заведения Российской империи. Чулпан Саматова объяснила этот факт тем, что перед государством не стояла цель повышения научного потенциала среди татарского населения. Первоочередная задача школы заключалась в подготовке образовательных кадров, знающих, помимо исламских наук, и светские дисциплины: физику, математику, чистописание, русский язык, отечественную историю.

Недоверие среди татар

Одной из главных отличительных особенностей Казанской татарской учительской школы было еще и то, что в ней учитывались мусульманские традиции. «При организации образовательного процесса власти учли конфессиональный состав обучающихся. Пятница была выходным днем была практика пятикратного намаза и отдыха на мусульманские праздники», – рассказала Чулпан Хамитовна.

Казанская татарская учительская школа. Источник: kitaphane.tatarstan.ru

Несмотря на все вышеперечисленные особенности учебного заведения, казанские татары относились к ней с недоверием. Спикер связывает неприязнь татарского населения из-за страха ассимиляции. Это сказалось на первом наборе учеников, составившим всего 9 человек. В 1878 году набор чуть увеличился и составил 25 человек. В 1901 году цифра увеличилась до 66 учащихся, и в 1913 году там училось 78 студентов. Примечательно и то, что с ростом абитуриентов постепенно росло и доверие татар к школе. Исследователь отметил, что изначально в школу шли исключительно городские татар, но ближе к революции 1905 года в стенах учебного заведения обучалось значительное количество сельских татар из Вятской, Уфимской, Пермской и Нижегородской губерний.

Купцы не верили в высшее образование

В продолжении темы образования в Российской империи выступил кандидат исторических наук Наталья Корнеева. Она затронула аспект жизни студентов, актуальный и по сей день: как жить бедному студенту? В Российской империи XIX века эта проблема частично решалась учреждением именных стипендий. «Одной из проблем системы образования дореволюционной России была социальная незащищенность студенчества. Казань насчитывала множество учебных заведений, воспитанники которых испытывали острую нужду. Они не могли вовремя оплачивать обучение и обеспечивать себя. Для решения этих проблем купцы жертвовали часть средств в виде целевого капитала», – рассказала Корнеева.

Всеподданнейший доклад об учреждении именных стипендий

Источник: docs.historyrussia.org

Смотрите, сегодня есть именные стипендии, как, например, стипендия бизнесмена Владимира Потанина. Во времена империи также были меценаты, но среди них было мало представителей бизнеса прошлого, купцов. Больше всего именных стипендий выделяло российское дворянство. Наталья Корнеева отметила, что на неактивные пожертвования купечество могло повлиять то, что оно с недоверием относились к получению высшего образования.

На руки деньги не дадим

Корнеева рассказала, что для того, чтобы получить стипендию, нужно было написать заявление на имя ректора Казанского университета или другого вуза, где они были, с просьбой освободить от оплаты за обучение. Помимо заявления, требовалось приложить справку, подтверждающую бедность: ее можно было получить у священника или в полиции, а также нужно было предоставить свидетельство, что проситель внес вклад в развитие науки в университете. Последний документ, как правило, писал профессор факультета, где обучался просящий. Докладчик подчеркнул, что значительная часть именных стипендий выделялась на естественные, физико-математические и медицинские факультеты.

Если просящий все-таки получал стипендию, ему было рано расслабляться. Ее нужно было продлевать раз в год. И что интересно, студенты не получали деньги на руки. Обычно бухгалтер вуза шел в банк, где находились вклады меценатов, получал с них проценты и им оплачивал обучение просителя.

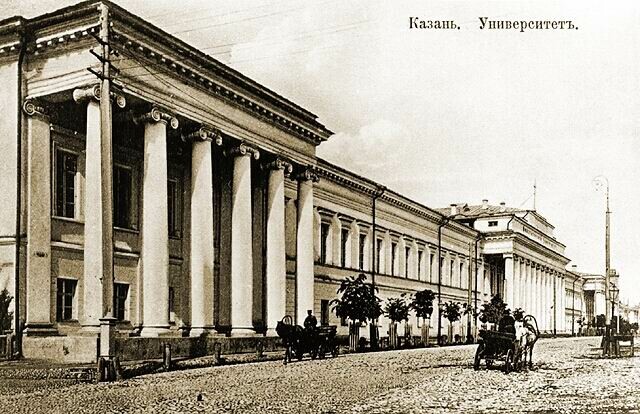

Главное здание Императорского Казанского университета

Источник: ru.m.wikipedia.org

Проценты и причины

Если у подданного российского императора были деньги и он хотел стать меценатом, он должен был пройти небольшую процедуру. Деньги не предоставлялись напрямую университету. Вместо этого благотворитель шел в государственный или частный банк и оформлял вклад и указывал, на какие нужды нужно выделять деньги. Купеческие вклады были неприкосновенны в плоть до Октябрьской революции 1917 года. Докладчик отметил, что общая сумма пожертвований к 1912 году составляла 990 тысяч рублей. На этот капитал начислялись проценты в размере 39 тысяч рублей. С процентов и выплачивались стипендии.

Наталья Корнеева рассказала, что купцы жертвовали деньги по двум причинам. Во-первых, это повышало их социальный статус и было своего рода рекламой. Во-вторых, из-за религии. Так, купец первой гильдии Иван Журавлёв учредил именную стипендию в честь своей умершей супруги Ольги Журавлёвы. По мнению ученого, именная стипендия в честь жены была ее поминанием: люди помнили о ней, и ее имя фиксировалось в различных документах.

Владислав Безменов