В этом году Россия отмечает 80-летие Великой Победы. Отголоски той кровопролитной войны, ознаменовавшей целую эпоху в истории страны, мы слышим по сей день. Из нашего родного села Степная Шентала Алексеевского района на войну ушли 264 человека, 135 из них сложили головы на поле боя. Уже нет с нами тех, кто вернулся живым, – последний из участников Великой Отечественной войны Гусман абый Абдуллин, дожив до 95 лет, несколько лет назад покинул наш мир. Кажется символичным, что герой, чье имя вернулось на родину спустя 81 год, жил когда-то совсем рядом с ним – на той же улице, их дома стояли друг против друга.

Известие о Фаретдине взбудоражило всё село: люди хотели знать, кто это, чей он родственник, где жил, остались ли у него потомки… И все были убеждены, что если кто и найдет ответы на эти вопросы, так это историк, краевед, выходец из Степной Шенталы Галим абый. И сельчане оказались правы – после продолжительных изысканий ученому удалось раздобыть много интересной информации о судьбе и подвиге героя.

Хисамиев Галим Гильмутдинович – кандидат технических наук, доцент Казанского медицинского университета, исследователь истории края. Автор 10 книг, посвященных истории Степной Шенталы, его жителям и их творчеству. К 300-летию населенного пункта он выпустил книгу «Шәҗәрәләр китабы», в которой представлены родословные семей села.

А теперь давайте обратимся к нашему односельчанину-историку и узнаем о судьбе партизана Фаретдина.

«Пришло письмо: «В результате поисковых работ установлено место смерти и первоначального захоронения партизана»

– Галим, даже спустя почти столетие на родину возвращаются имена героев – такие события вызывают и радость, и гордость. Судьба Фаретдина Галимова, кажется, тоже как бы призывает нас не оставаться равнодушными…

– Да, подвиг не исчезает бесследно. В сельсовет пришло письмо от исполкома села Махрово Ивановского района Брестской области Республики Беларусь и поискового отряда учеников Махровской средней школы. «В результате поисковых работ было установлено место смерти и первоначального захоронения Нурдинова (Нурдиева) Фаретдина Галимовича, партизана Пинского партизанского отряда имени Лазо Молотовской бригады, 1919 г. р., уроженца ТАССР (д. Степная Шентала Алексеевского района). В связи с вновь открытыми фактами и с целью сохранения памяти о героическом прошлом советского народа просим оказать содействие в поиске сведений о родственниках погибшего Нурдинова (Нурдиева) Ф.Г. и доведении до них предоставленной нами информации», – говорилось в сообщении.

Получив это письмо, глава сельского поселения Гульнар Киямова обратилась ко мне, и я приступил к поискам. Конечно, вопросов было много. В первую очередь такой: действительно, кто же это? Почему в воинском мемориале, установленном в нашем селе в 60-х годах, нет имени этого человека? Там есть Галимов Фаретдин, а Нуртдинова Фаретдина – нет. На сайте «Память народа», наоборот, выложен один документ о Нуртдинове Ф.Г, а о Галимове Ф. – нет.

Хотя ответ кажется очевидным, нужно было изучить этот вопрос, обратиться к составленной мною же книге родословных. Стоит учитывать, что в прежние времена нередко допускались ошибки в написании имен или фамилий или же человеку вместо фамилии отца давали фамилию по имени отца, деда или матери, и это создавало путаницу. В этом случае в ходе исследования также выяснилось, что Галимов Фаретдин Нуртдинович и Нуртдинов Фаретдин Галимович – один и тот же человек.

«Удалось выяснить, что наш односельчанин родился в 1919 году в семье Нуртдина и Шарифельджамал»

– С чего ты начал поиски?

– Связался по интернету с музеем средней школы села Махрово. Уже через два-три дня пришел ответ, мы стали переписываться. Они по возможности старались отвечать (насколько я знаю, архивные документы у них тоже закрыты), присылали имеющиеся документы. Возможности получить информацию ограничены. После книги о родословных я искал информацию об этой семье в немногих документах, хранящихся в Национальном архиве Республики Татарстан (списки голодающих детей 1921-1922 гг., колхозников военного времени и др.).

Как удалось выяснить, наш односельчанин Фаретдин Галимов родился в 1919 году в семье Нуртдина и Шарифельджамал, дочери Халиуллы. Во время голода 1921-1922 годов в списке нуждающихся указаны Фаретдин и его старшая сестра Сарбиджамал 1914 года рождения под фамилией Нуртдиновы, то есть по имени их отца. После революции, точнее – при призыве в армию в 1940 году, его отчество указано не по имени отца, а имени деда – Галим.

У него были также младшие сестры Рабига (1923 г.р.), Зайнаб (1928) и Сания (1930). Сестры Фаретдина носили фамилию Галимова. Во всяком случае, в отчетах колхоза имени Вахитова Рабига, Зайнаб, Сания указаны под фамилией Галимова, отмечено, что они работают в полевой бригаде. По всей видимости, после того, как Фаретдин ушел в армию, девушки отправились на работу в город Иваново. В годы войны они вернулись. Сарбиджамал обосновалась в селе, работала в соседнем совхозе имени Тельмана.

При подготовке «Книги памяти» нашего села я указал два имени Фаретдин: Фаретдин Галимов – на основе списка на мемориале – и Фаретдин Нуртдинов – по материалам на сайте «Память народа». О последнем размещена информация, полученная от его сестры Зайнаб в 1947 году. Других сведений нет.

Отвечая на вопрос, с кем еще в селе он имел родственные связи, скажу: Фаретдин является двоюродным братом Хафиза Магизова, который много лет работал в селе лесником. Магиз (1876 г. р.) и Нуртдин (1886) – сыновья Габдулгалима Габдульманова из рода Темникей (Эбикей). Как видно из карты 1886 года, дом Габдулгалима Габдульманова стоял в начале Мечетской улицы – как раз напротив дома Гусмана Абдуллина. Насколько мне известно, сестра Фаретдина Сарбиджамал тоже прожила свою жизнь в этом родовом гнезде. Соседи по этой улице ее хорошо помнят.

«Партизанские отряды на 60% состояли из белорусов и на 40% – из красноармейцев, попавших в плен и сумевших бежать»

– Значит, Фаретдин в 1940 году был призван в ряды Красной Армии и оттуда ушел на фронт.

– Так и произошло. Как сообщила в 1947 году Зайнаб Нуртдиновна, 9 апреля 1940 года Фаретдин был призван в армию и с июля 1941-го связь с ним оборвалась. На этом основании с июля 1941 года Фаретдин был официально объявлен без вести пропавшим.

– Как следует из твоей переписки с поисковым отрядом Махровской средней школы, им было интересно, как наш односельчанин оказался в Брестской области Белоруссии. Тебе удалось это выяснить?

– Да, следопыты интересовались, как Фаретдин оказался на белорусской земле, как попал в отряд. Они сами прислали немало информации, которая была собрана в их музеях. Это и статьи в местных газетах, посвященные событиям того времени, и воспоминания оставшихся в живых партизанских ветеранов, списки погибших в партизанских отрядах и другие материалы. Партизанские отряды на 60% состояли из белорусов и на 40% – из красноармейцев, которые, оказавшись в окружении, попали в плен, но сумели бежать. Это были люди разных национальностей.

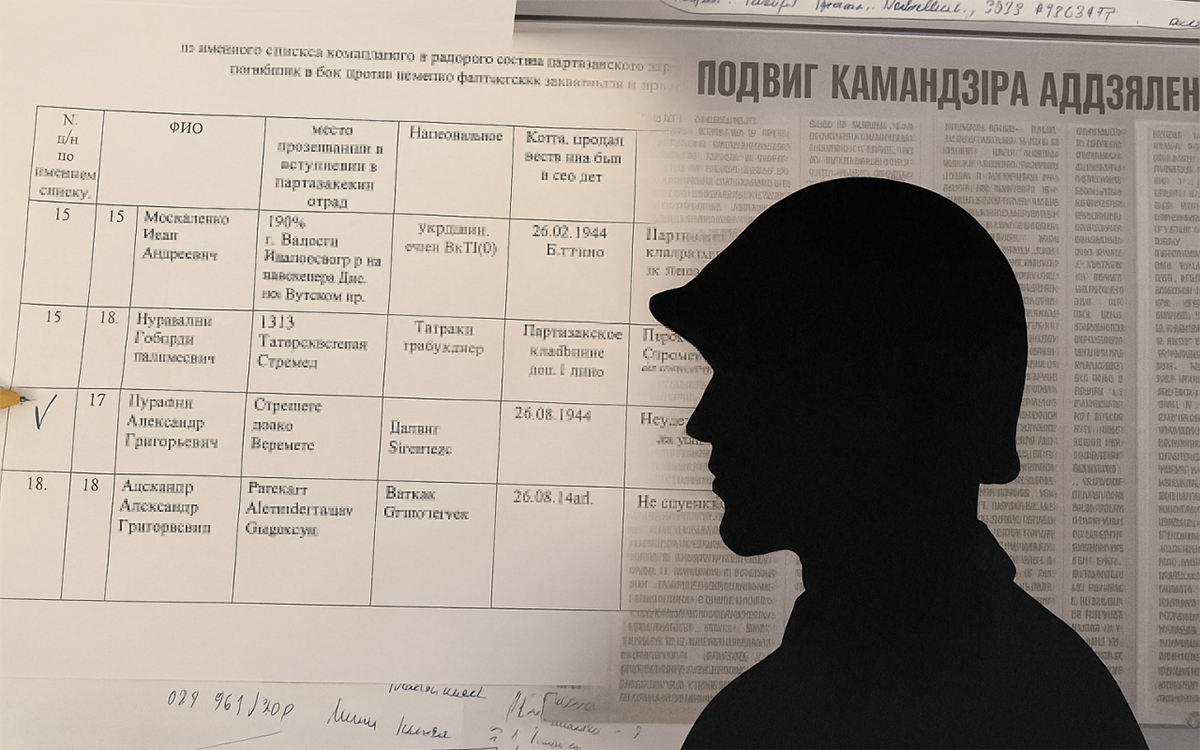

Опираясь на исторические данные, на этот вопрос я бы ответил следующим образом. В списке погибших партизан Белоруссии в графе «Место работы и занимаемая должность до вступления в отряд» о Фаретдине указано: «Татарский батальон за Бугом, г. Радомль». В графе «Зачисление в отряд» записана дата 25.08.1943. Исходя из этого, можно сказать, что он попал в плен и вступил в батальон, сформированный немцами из народов Поволжья (в основном из татар). Улучив момент, перешел на сторону партизан.

Как известно из истории, немцы пытались использовать татарские батальоны против партизан Белоруссии, но во время боев те переходили на сторону партизан. Их распределяли по разным отрядам. Все это происходило как раз в 1943 году. Так Фаретдин присоединился к партизанскому отряду имени Лазо, входившему в бригаду имени Молотова Пинского соединения.

«Оборону Днепровско-Бугского канала партизаны держали 40 дней»

По материалам историко-краеведческого музея Махровской школы, партизаны нападали на немецкие гарнизоны, полицейские участки, взрывали эшелоны, машины. Особенно усилилось партизанское движение в 1943 году. Тогда начинается «рельсовая война» против врага. Например, 23 октября 1943 года партизаны подорвали 4,5 км железной дороги. В результате удалось задержать доставку противником вооружений на три дня. В общей сложности за два месяца «рельсовой войны» было пущено под откос 129 вражеских эшелонов, разобрано и взорвано 24 километра железнодорожных путей, в течение 12 дней противник не мог передвигаться по железной дороге.

Наиболее мощные столкновения произошли весной 1944 года. Бои велись за Днепровско-Бугский канал. Немцы стремились переправиться через реку и соединиться со своими частями на Украине, разгромив партизанские отряды. С этой целью к борьбе с партизанами были привлечены венгерские военные формирования и власовцы. С целью противодействия врагу партизаны рыли окопы вдоль линии фронта протяженностью 50 километров, строили дзоты, пополняли отряды.

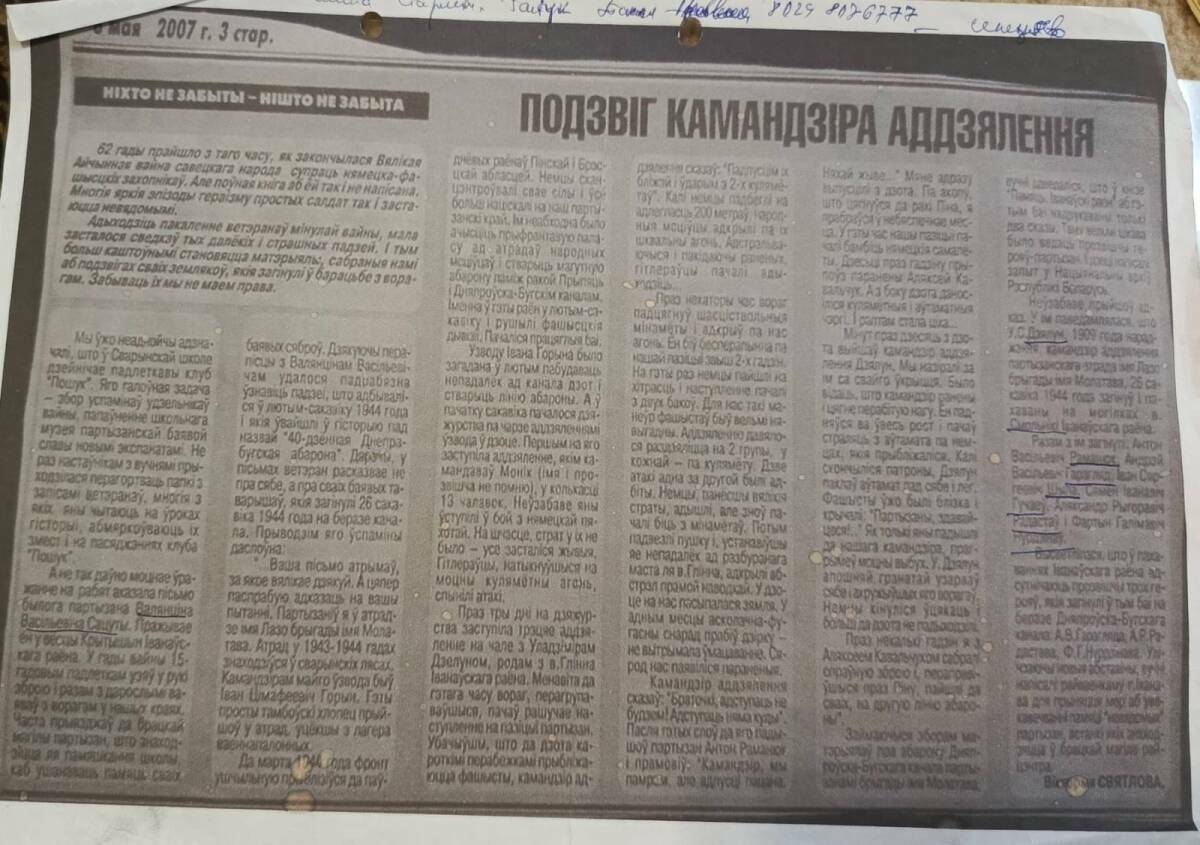

Оборону Днепровско-Бугского канала они держали 40 дней. День и ночь здесь шли ожесточенные бои. События тех дней ярко описывает в своих воспоминаниях Василий Литвинчук, еще подростком примкнувший к партизанам. В Пинском соединении – в партизанских отрядах имени Лазо, имени Калинина, имени Шиша, имени Суворова и других – было немало как подростков, так и женщин. Воспоминания выживших в этих боях записали для истории их земляки.

Наступление венгров и власовцев против партизан началось в конце февраля. Не сумев прорвать оборону, противник бросил в бой резервные силы, но успеха не добился. Видя это, немецкое командование 21-23 марта ввело в бой 113-ю дивизию СС, применило авиацию, самоходные орудия, минометы.

«В две могилы положили по четыре тела. Одним из них было тело 25-летнего члена ВЛКСМ Фаретдина Нуртдинова»

После 37 дней непрекращающегося сражения партизаны были вынуждены отступить. Для обеспечения отступления отдельные группы продолжали вести бои с противником. Среди них также было отделение нашего односельчанина. Их группа расположилась в дзоте, охранявшем переправу Глинно-Смольники. Пулемет, получивший повреждения от взрывов бомб и мин, вышел из строя, но партизаны продолжали вести огонь по врагу из автоматов и винтовок. Командир отделения отдает приказ: «Отступать не будем, отступать некуда!» Тем не менее подростку В. В. Сацуте и раненому партизану Ковальчуку предложили оставить дзот и перейти на вторую линию обороны.

Когда эти два партизана ползком преодолели 80 метров (примерно через час-полтора), стрельба из дзота прекратилась. Добравшись до места, эти два партизана рассказали, как их тяжелораненый командир вышел из дзота и до последней пули стрелял во врага, затем с гранатой лег на землю и вместе с собой взорвал окруживших его фашистов. Отделение тоже погибло.

В ту ночь партизаны вынесли из дзота тела товарищей и быстро похоронили в трех километрах от этого места в лесу между хуторами Стромец и Залядынье. В две могилы положили по четыре тела, одним из них было тело 25-летнего члена ВЛКСМ Фаретдина Нуртдинова. Это произошло 26 марта 1944 года.

Хранительница фонда историко-краеведческого музея при Махровской школе, учительница Ирина Кунаховец отмечает, что имена пяти из восьми героев были увековечены, их останки перенесены родственниками в другие места. А про остальных (коми-пермяка Радостева, татарина «Нурдиева», карачаевца Гучаева) она пишет: «По неизвестным причинам (возможно, потому, что через четыре дня после этих событий Пинское партизанское соединение было расформировано, – прим. авт.) они не увековечены должным образом. Место боя, где приняли героическую смерть защитники дзота, также до сих пор не обозначено как памятное».

– Следопыты Махровской школы также просили разузнать о родственниках героя. Потомки Фаретдина Галимова живы, им сообщили о находке?

– В администрации сельского поселения нам сказали, что все родственники уехали в Иваново и что близких родственников в селе у него нет. Но мы, его земляки, обязаны позаботиться об увековечении имени нашего отважного односельчанина. Надеемся, что на могиле будет установлено надгробие с именем Фаретдина Галимова и его память будет увековечена.

Автор: Надия Шайхетдинова, «Интертат», перевод с татарского

Источник материала: tatar-inform.ru