Виновата артикуляция

Процесс формирования артикуляционного аппарата человека начинается с его рождения и завершается к 5 годам. В его формировании важную роль играет фонематический слух, то есть, функция различения, узнавания и понимания звуков языка, который человек слышал в маленьком возрасте.

Какой язык слышал ребенок, начиная с утробы матери до 5-летнего возраста, на каком языке начал говорить - артикуляционная база того языка у него формируется.

Артикуляционная база - это положение органов речи при произношении различных звуков, характерных только для того или иного языка или диалекта. Под артикуляцией мы подразумеваем деятельность органов речи – губ, языка, мягкого неба, голосовых связок, чтобы они могли произносить отдельные звуки и их комплексы. То, что сегодня дети - татары по национальности, испытывают трудности при произношении звуков [ө], [ү], [ә], [җ], [ң], [һ], короткого [о], связано с тем, что их артикуляционная база не приспособлена к татарским звукам. Происходит это потому, что ребенок с рождения воспитывается не в среде родного языка, а в русскоязычной среде, и его родители, близкие - между собой, а также с ребенком общаются не на родном языке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Концепция Леонтьева

Чтобы лучше понять суть вопроса, рассмотрим, как ребенок усваивает компоненты речи, а также особенности формирования языковой системы. На научном языке логопеды называют это онтогенезом речи. Согласно концепции советского психолога, философа, педагога и организатора науки Алексея Леонтьева, ученика создателя теории о происхождении высших психических функций Льва Выготского, речевой онтогенез имеет свои этапы. В зависимости от них можно наблюдать за речью ребенка, а значит, своевременно вносить коррективы.

Подготовительный этап – от рождения до 1 года - первые звуковые реакции - крик сразу после рождения, затем плач. Они чрезвычайно важны для развития дыхания, голоса и артикуляции, которые являются неотъемлемыми компонентами речи. Уже через несколько недель после рождения малыш начинает обращать внимание на окружающие человеческие голоса, реагировать на них по-своему. Например, младенец, достигший месячного возраста, успокаивается, когда слышит колыбельную. Примерно в 2 месяца малыш начинает гулить, а в 4-5 месяцев он уже переходит на этап лепетания. Со временем он уже пытается повторять за взрослыми отдельные слоги. Вообще, с этого времени ребенок начинает чувствовать просодику языка, на котором разговаривают родители, близкие, то есть интонацию речи.

По наблюдениям ученых, по звукам лепета 6-месячного ребенка можно приблизительно определить и его национальность.

В возрасте от 6 месяцев до 1 года ребенок начинает понимать принадлежность различных звуковых сочетаний, то есть слогов и слов, к определенным предметам, учится их различать. К одному году малыш на примере взрослых повторяет уже более сложные слоги, таким образом, появляются его первые слова, их еще называют “словами лепетания”. В этот период важно, чтобы родители, близкие создали ребенку комфортные условия для коммуникации, общения.

На втором этапе – в период от 1 до 3 лет - дети уделяют большое внимание артикуляции речи взрослых. Ребенок и сам старается повторять эти движения, усваивает слова, состоящие из более сложных слогов, однако в речи малыша часто наблюдается смена фонем, искаженное произношение, смещение или опущение слогов, что расценивается как физиологическая норма, поскольку артикуляционный аппарат по возрасту еще находится на этапе формирования.

С 2-3 лет у ребенка начинает накапливаться активный словарный запас. К 2 годам ребенок различает категории “один” и “много”, осваивает падежные прилагательные, а к 3 годам - простые грамматические конструкции, может говорить с использованием несложных фраз. В этот период пассивная лексика преобладает над активной, то есть ребенок многое понимает, но не может объяснить сам.

В начальный период третьего этапа (от 3 до 7 лет) произношение звуков у многих детей не совсем четкое и чистое, поскольку органы артикуляции еще недостаточно развиты, не сформированы. Однако ребенок уже привыкает контролировать свою речь, формируются фонетико-фонематические процессы. Словарный запас продолжает расти, к 4-6 годам дети используют около 3000-4000 слов. Этот возрастной диапазон также характеризуется понятием “словотворчество”, то есть в это время детям свойственно придумывать новые слова по-своему. Это неотъемлемая и очень необходимая часть речевого развития, когда, опираясь на грамматическую систему родного языка, ребенок создает «новые» слова. Со временем он заменит их словами, используемыми в языке, но в процессе усвоения языковой системы это важный процесс, благодаря которому ребенок учится чувствовать родной язык изнутри. В это время совершенствуется грамматический строй языка и связная речь. Предложения становятся более сложными, развернутыми. В пять лет ответы ребенка напоминают короткий рассказ. В это время ребенок начинает осваивать монологическую речь, может самостоятельно пересказывать содержание коротких рассказов. Обычно, когда этот этап подходит к концу, то есть в возрасте 7 лет, он начинает четко и правильно произносить звуки, а значит, и его фонетико-фонематические процессы и контекстная речь должны к этому возрасту окончательно сформироваться.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Четвертый этап продолжается с 7 лет до 17 лет. Ребенок уже осознанно осваивает речь. Звуковой анализ, правила родного языка тоже применяет осознанно. Основное место отводится письменной речи, и ребенок начинает осознанно применять освоенные до этого речевые навыки.

Таким образом, через эти этапы мы можем представить этапы усвоения речи детьми, особенности каждого из них. Важно также отметить, что общее развитие ребенка состоит из сенситивных этапов, то есть наиболее благоприятного для этого времени, появления физиологических возможностей для эффективного развития того или иного аспекта психики. Язык ребенка в норме должен раскрыться к 3 годам, то есть ребенок должен начать говорить, составляя фразы, предложения, а к 7 годам освоить родной язык - от произношения звуков до грамматики, синтаксиса - практически на взрослом уровне, а словарный запас человек пополняет на протяжении всей жизни.

Для того, чтобы ребенок заговорил на родном языке, важно, чтобы родители общались с ребенком на этом языке с рождения или даже в утробе матери. Нейрофизиологами уже выявлено и доказано, что с 6-7 месяцев будущий малыш начинает осваивать речевые приемы родителей, интонации, то есть просодику языка.

Мать дважды дает жизнь ребенку:

Первый раз - рождая его тело, второй раз - подарив язык. (Татарская народная пословица).

Упражнения для обучения правильному произношению татарских звуков

Звук [Ң] :

Для автоматизации Ң полезно с ребенком упражняться также в произношении твердого звука “Г”, поскольку артикуляционно они образуются в одном месте. Например, слова “яңгыр”, “кыңгырау”, “караңгы”, “маңгай”, “яңгыравык” и другие. Также речевые навыки можно закрепить с помощью стихов.

Куян салкыннан

Туңган, куырылган,

Башы салынган,

Колагы шиңгән.

Сәгать суга: даң! даң!

Хәбәр бирә таңнан.

Бакчага барырга

Тагын соңга калган.

(Муса Джалиль)

Чтобы ребенок понимал отличие между “Н” и “Ң”, полезно объяснять через произношение следующих слов, это называется дифференциация звуков.

Чәчәкләр дә, агачлар да

Рәхмәт әйтәләр аңа.

Яңгыр ява! Яуган өчен

Яңгырга рәхмәт ява!

(Шаукат Галиев)

Син яраткан иң матур сүз

Нинди сүз, әйт, бәбкәем?

Иң матур сүз, иң якын сүз,

Ул матур сүз – әнкәем.

(Наки Исанбет)

ЗВУК [Һ]:

Ат әйтә: «Иһа-һа,

Мин нык эшлим, ичмаса!

Мин тартам кышын чана,

Җәй көне тартам арба.

Иһа-һа, иһа-һа!»

Һәрвакыт булсын кояш,

Һәрвакыт булсын һава!

Һәрвакыт булсын әни!

Һәрвакыт булыйм мин!

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звук [Ә]:

«Әни» диеп язып куйдым

Яңа яуган ак карга.

Таптамагыз!

Һич ярамый

«Әни» сүзен таптарга.

(Закия Туфайлова)

Әйдә, тубым, өскә оч!

Әйдә, тубым, ерак оч!

Матур тубым, тәгәрә!

Идәнгә син бәргәлә!

(Из детского фольлора)

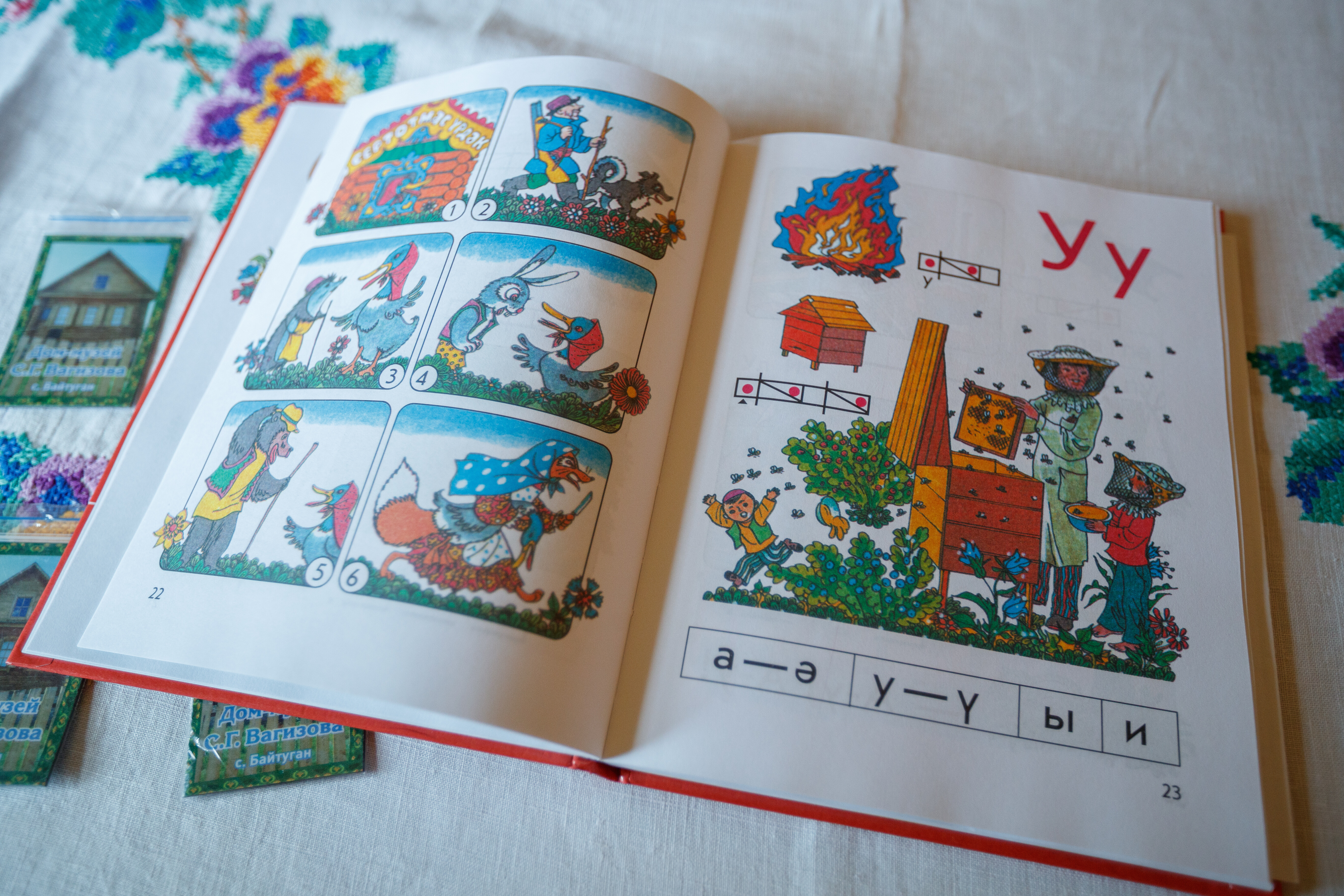

ЗВУК [Ү]:

Үрә-үрә үрмәли,

Ятьмә-тозак үрәм, ди.

Бөҗәкләрне ятьмәгә

Хәзер эләктерәм, ди.

Үчти-үчти, үчтеки,

Үсмәгәнгә кечтеки.

(Из детского фольклора)

ЗВУК [Ө]:

Өрмә, этем, өрмә, этем, –

Өрә белми өрәсең.

Беләсең бит, тәм-том төяп,

Әти кайтып керәсен.

(Рашит Ягфаров)

Өркетмәгез,

Өркетмә!

Өрекмим мин

Бөртек тә!

(Роберт Миннуллин)

Полезная литература:

Ф.М. Зиннурова. Бала сөйләмендәге кимчелекләрне төзәтү.

Г.С. Нуриев, Н.Н. Сабирҗанов. Бәләкәй чичәннәр: ата-аналар һәм укытучылар өчен ярдәмлек.

А.Хәйруллина. Тел күрке – сүз.

Г.Х. Гәрәева. Тылсымлы авазлар. Методик кулланма.

«Теперь на одно стихотворение уходит целое занятие»

Танзиля Мубаракзянова, воспитательница детского сада комбинированного вида «Таңсылукай»/»Зоренька» №330 города Казани:

– Сегодня нас беспокоит, с одной стороны, незнание татарских детей татарских звуков, а с другой - незнание ими татарских слов, понятий. Дети не понимают значения многих слов. Мы с этим часто сталкиваемся при подготовке к мероприятиям. Например, ребенку надо выучить стихотворение, где есть слова “тун” (“шуба”), “шәл” (“шаль, платок”). Ребенку трудно учить это стихотворение, потому что он не понимает, что означают эти слова. Поэтому мы вынуждены перед тем, как учить стихи, с помощью рисунков объяснять детям, о чем идет речь. Затем уже начинаем работать над звуками, произношением. Если раньше мы в рамках урока татарского языка охватывали несколько тем, теперь на разъяснение одного стихотворения уходит целый урок. Нашим родителям я бы советовала больше читать с детьми, рассказывать им разные сказки, рассказы, стихи, чтобы словарный запас ребенка на родном языке формировался гармонично, был богатым.

Автор: Динара Файрушина, педагог-логопед детского сада №321

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения г.Казани.

Источник материала: magarif-uku.ru