Формирование Касимовского ханства

На территории Рязанской области, в городе Касимове и нескольких сельских поселениях Касимовского района проживает компактная, немногочисленная группа татар, с уникальной историей формирования и развития в составе Русского государства. Чис¬ленность касимовских татар, стабильно державшаяся в течение нескольких столетий в пределах 5–6 тысяч человек, к концу ХХ в. сократилась до 1040 человек. Миграционные процессы спо¬собствовали тому, что они стали самой урбанизированной группой среди вол¬го-уральских татар. В настоящее время большинство касимовцев проживает в крупных городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, Казани, Челябинске и др., а также в Средней Азии (Ташкенте, Самарканде, Бухаре), Казахстане (Алматы, Петропавловске), Прибалтике (Риге, Таллинне). Из статистических материалов последних лет видна тенденция возвращения ка¬симовцев из Средней Азии и Казахста¬на на свою родину. В связи с притоком татарского населения, в начале XXI в. численность татар в городе Касимове и Касимовском районе возросла до 2 тысяч человек.

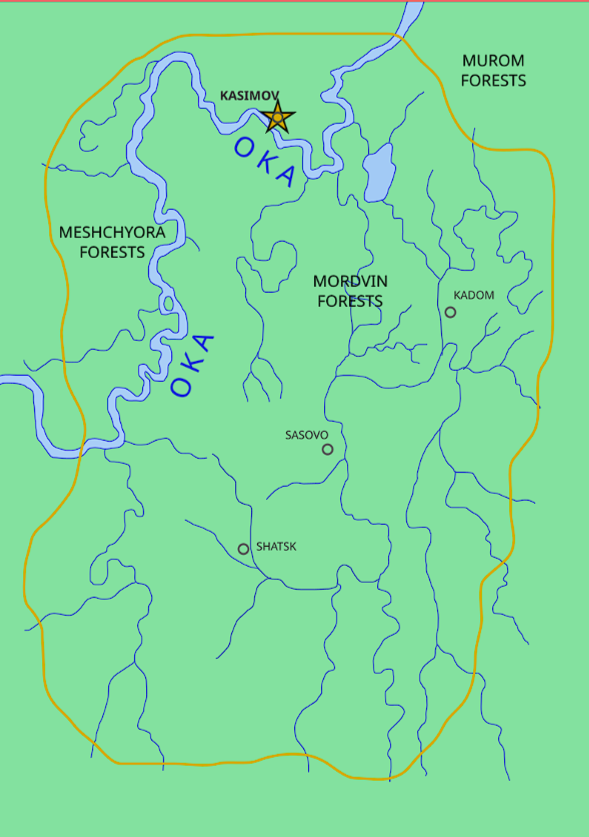

Начало формирования касимовских татар относится к середине XV в., когда на территории Русского государства, в условиях сложной политической обстановки, было образовано татарское ханство. Оно располагалось на территории Мещеры, центром которой являлся Городок (Городец Мещерский), известный впоследствии как Царевичев городок, Хан-Керман, Касимов.

Касимовское ханство

Источник: ru.wikipedia.org

Русский ясак татарским ханам

Последнее название было получено от имени его владельца – золотоордынского царевича Касима. Предпосылки и причины образования татарского ханства не всегда трактовались буржуазными историками с объективных позиций. Так, В.В. Вельяминов-Зернов считал, что создание царства являлось добровольным актом со стороны московского князя и имело сознательный расчет: с одной стороны, с помощью касимовских татар охранять с юга русскую границу, с другой – «царька, родственника хана казанского всегда, когда угодно, можно было напустить на Казань.

Главнейшую опасность для Руси представляло царство Казанское; Казань, только что возродившаяся, еще свежая силами, грозила захватить власть в свои руки». Эту точку зрения о причинах создания Касимовского царства поддерживали Н.М. Карамзин, Г.Перетяткович и другие российские историки. Казанский ученый М.Г. Худяков полагал, что «на образование этого удела нельзя смотреть как на добровольную меру русского правительства, напротив, оно явилось одним из главнейших результатов одержанной Улуг – Мухаммадом победы и первой попыткой ханов татарских вступить в непосредственное управление на русской земле в качестве удельных князей».

В пользу касимовских ханов рязанские и московские великие князья были обязаны платить ясак, «выход». Об этом свидетельствуют тексты договорных грамот: «А что шло царевичю Касыму и сыну его Даньяру царевичю с вашие земли при твоем деде…, а то тобе давати с своее земли царевичю Даньяру». Договорная грамота рязан¬ских князей 1496 г. свидетельствует, что они платили татарскому царевичу ясак, который едва ли может быть чем-либо другим, как не тем самым, что шло царевичам Касиму и Данияру: «а имети ли у тебя выход и царевичев ясак с твоей отчины треть по старым дефтерям». Кроме дачи с Рязанской земли, в Царевичев городок, в пользу управляющего там царевича, шел от великого князя московского «выход» (то есть дань): «А дети мои... дают сыну мое¬му Василию с своих уделов выходы в Царевич городок». До тех пор пока Рязанское великое княжение сохраняло кое-какую самостоятельность, «ясак», который давали рязанские князья в Ца¬ревичев городок, был обязательным от «выхода» Московского.

Татарские владения в Московском царстве

По мнению историка советского периода М.Г. Сафаргалиева, причины и история образования Касимовского ханства были обусловлены феодальными распрями, характерными в 1-й пол. XV в. для Русского государства и Золотой Орды. Весной 1445 г. Улуг-Мухаммад, основатель Казанского ханства, отправил своих сыновей – Махмуда (Махмутека) и Якуба против князя Василия. Тот выступил к ним навстречу и попал в плен. За свое освобождение князь обязался дать хану откуп в двести тысяч рублей и выпол¬нить ряд требований. Он возвратился в Москву с Касимом и Якубом и их дружиной. Вскоре, в том же году, судя по договорной грамоте, видно, что Городец Мещерский был отдан царевичу Касиму с уплатой ему «дани и «выхода». Следует отметить, что, кроме Городца, татарам были переданы другие города с их волостями.

Царевичи Касим и Якуб в 1449–1450 гг. управляли также Звенигородом, который в 1493 г. перешел во владение Абдул-Латифа, ставшего впоследствии казанским ханом. В 1486 г. Каширой правил крымский царевич Нур-Девлет, а с 1517 г. – бывший казанский хан Абдул-Латиф. Он был также, с 1508 г., владельцем Юрьева. В 1495–1502 гг. Каширой, Серпуховом и Хотунью правил казанский хан Мухаммад-Амин. В 1543 г. Каширой владел хан Шах-Али. В 1552 г. под властью астраханского хана Дервиш-Али находилась Калуга. В 1576 г. касимовскому царю Симеону Бекбулатовичу были отданы Тверь и Торжок. В такие северные города, как Белоозерье, Вологда, московские правители ссылали неугодных им татарских ханов, беков и служилых татар. Со временем татары либо выезжали, либо ассимилировались среди местно¬го населения.

Связи Казани и Касимова

Касимовское ханство оказалось наиболее устойчивым, оно официально просуществовало более двухсот лет, вплоть до последней четверти XVII в. Территория его простиралась на 200 верст вокруг Касимова, до городов Краснослободск, Темников и вклю¬чала в себя земли нескольких уездов: Касимовского, Елатомского, Шацкого, Темниковского.

Особенности политического и социально-экономического развития обусловили своеобразие этнической истории касимовских татар. Основу их этнического субстрата составили финно-угорские и тюркские племена, обитавшие на землях Мещерского края еще до образования Касимовского ханства. В качестве этнического суперстрата выступили выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири, киргиз-кайсацких и ногайских орд, оседавшие на территории царства в течение XV – XVII вв.

История Касимовского ханства была тесным образом связана с историей Казанского ханства, раздиравшегося в 60-х гг. XV в. междоусобными распрями. В 1467 г. царевич Касим, пытаясь занять ханский престол после смерти своего брата Махмуда, казанского хана, организовал на Казань поход, в котором участвовали также и московские войска. Дальнейшие династические споры значительно осложнили международное положение Ка¬занского ханства. Воспользовавшись этим, Москва взяла реванш.

В 1487 г. был организован поход русских войск на Казань, завершившийся установлением вассальной зависимости нового хана Мухаммад-Амина от московских правителей. Владельцы Касимовского ханства имели титул царевичей, кроме тех лиц, которые ранее где-нибудь, до воцарения в Касимове, были ханами: Нур-Девлет в Крыму, Шах-Али в Казани. Они сохранили титул хана (царя). Из правителей Касимова первым получил титул царя Саин-Булат (Симеон Бекбулатович), который после крещения в 1573 г. покинул Касимов. Положение татарских царевичей на сословно-иерархической лестнице феодальной знати в России было на¬столько высоким, что даже в середине XVII в. они считались «честью…бояр выше, а в думе ни в какой не бывают и не сидят». В Государеве родословце середины XVI в. татарские царевичи помещены непосредственно за потомками удельных князей московского дома. До 1486 г. титул касимовских ханов переходил по наследству (включая правление Касима и его сына Данияра). После Данияра касимовские цари и царевичи назначались по усмотрению русских правителей.

Из открытых источников: vk.com

Неугодных в Казани отправляли в Касимов

Из исторических источников известно, что царевичи Касим и Якуб выехали из Казани в Касимовское ханство со своими придворными из числа казанцев. Группы казанцев, иногда весьма значительные, выезжали на постоянное местожительство в Касимовское ханство и в более поздние времена. В 1535 г. из Казани вышли сторонники Шах-Али – «казанские князья Шабас князь Епанчин да брат его Шабалат да Карамыш з братом с своим с Евлушем, Хурсуловы братья, и с ними князей, мурз и казаков шестьдесят человек из Казани». В «сентябре 1546 г. приехали из Казани к великому князю служити князи казанские Кулуш князь, Тереур, Бурнаш да Чюрины братия Нарыкова, 76 человек». В «1551 г. приехали к государю служить казанские князья: Кастров князь с товарищи». В марте 1552 г. Шах-Али «вывел с собой князей Казанских и мурз 84 человека, в их числе Уразми Канбаров, Муралей (Нур-Али) мурза и другие, всего 84 человека».

Примерно в это время «к государю приехал служити Камаи-мурза князь Усеинов сын а с ним 7 казаков из Казани». Часть казанцев попала в Касимовское царство в 1552 г., после завоевания Иваном IV Казанского ханства, когда оставшихся знатных казанцев царь «... вывел вместе с средними людьми и роздал им поместья в городах и волостях московских...». В Касимовское царство русское правительство высылало казанских татар-феодалов, не лояльных к русскому царю. По преданию, туда была вывезена казанская регентша Сююмбике. Из сохранившихся до наших дней родословных (шеджере) некоторых касимовских татар (Акчуриных, Максутовых, Бурнашевых, Костровых и др.) видно, что их предки были выходцами из Казанского ханства.

Кто проживал в Касимове?

С XII в. в Мещерском крае стали появляться выходцы из Крыма, в частности из рода Ширин, сыгравшего значительную роль в делах Касимовского ханства. С ними связывали свое происхождение Ширинские и Гиреевы. В 1458 г. Городцом владел крымский царевич Нур-Девлет. Затем там правили Сатылган, Джанай. Вместе с ними из Крыма приходили их дружины, постепенно осе¬давшие на территории Касимовского царства. И в более позднее время, в XVI–XVII вв., крымские степняки-кочевники различными путями проникали на Рязанскую землю. У татар д. Колубердеево (Ташенка) сохранилось предание о том, что их деревня образовалась на месте земель, розданных пленным крымцам или туркам. Возможно, в какой-то степени это подтверждается и татарским названием деревни – «Колубердеево», что с татарского перево¬дится как «данная рабам».

В качестве пленных в Касимовское царство попадали и женщины, захваченные во время военных походов, предпринятых московским правительством. Об этом свидетельствуют некоторые архивные материалы и легенда о том, что в 1678 г., в царствование Федора Алексеевича, в «Чигиринском» военном походе в Малороссию особо отличились касимовские татары во главе с Сейид-Бурханом. Ими был захвачен большой полон: «Добычу, полон захватила дружина отважных татар! Набег совершен не из легких, приказ был одобрен царем! Обоз из полячек прекрасных с победой в Касимов везем!».

В царстве проживали также выходцы из Сибирского ханства. В 1614 г. Касимов был пожалован сибирскому царевичу Арслану Алиевичу, затем его сыну Сейид-Бурхану, мать которого Фатима-Султан стала последним правителем города. Вместе с сибирскими царевичами прибывали их дружины и домашняя челядь. Письменные источ¬ники и устные предания свидетельствуют о притоке населения, которое привели с собой ханы Ураз-Мухаммад и Саин-Булат из киргиз-кайсацких орд. О казахском происхождении этих ханов и отдельных родов свидетельствуют родословные Шакуловых, Девлеткильдеевых, Максутовых, Тевкелевых и др. Старожилы д. Мунтова (татарское название – Мылты) сохранили предание о принадлежности их предков к роду «мылты». Подобное название родового подразделения (кыркмылтык) есть и у казахов Куня-Ургенчского района.

Приход ногайцев на Мещерских местах

В формировании касимовских татар приняли активное участие ногайцы. Они попадали в Мещеру различными путями: по приглашению, самовольно, в качестве пленных. Московское правительство усердно приглашало на службу ногайских мурз, обещая им землю и денежное жалованье. В Касимове и его окрестностях проживали представители таких знатных бекских родов, как Джалаир, Мангыт (мурзы Мангитские или мурзы Мансуровы), Кипчак (князья Мамакаевы). Группа служилых ногайцев была переведена в Касимов из Ярославля и Романова. Ежегодно южная часть государства (на востоке до мордовских и понизовых мест, на западе до заоцких городов) подвергалась нападениям ногайцев.

Многие из них оставались там на постоянное жительство. Они свободно проникали через проторенные дороги. Этому не препятствовала вся оборо¬нительная система Руси, в частности, засечные линии, которые находились в запущенном состоянии. В начале XVII в. все пути, ведущие на Рязанскую землю, были открыты для Больших, Малых Ногаев, крымцев, азовских татар. По излюбленной дороге – Старому ногайскому шляху они проникали на Русь. В челобитной от 1613 г. рязанцы всех чинов жаловались, что «иные татаровя у нас живут без выходу», то есть постоянно. Стояли татары по правому берегу р. Оки. Для Больших Ногаев излюбленной дорогой был старый Ногайский шлях, разветвления от которого вели в мордовские места, в Верхоценскую волость, на Рязанскую землю, до реки Оки и за Оку.

Из открытых источников: vk.com

В официальных документах неоднократно отмечалось о «приходе ногайских людей на мещерские места... идучи в Крым или из Крыма в Ногай». Кроме того, в Касимове содержали тех ногайцев, которые попадали в плен. Касимовские татары из дд. Алишево, Шегашаново, Толстиково называли себя «нугай». Ногайским князьям Мамакаевым принадлежал лес «Мамак урманы. Следы ногайского компонента сохранились в говоре касимовских татар. У касимовских татар отмечен высокий процент (7,2) эпикантуса (признака, позволяющего установить участие монголоидного элемента) по сравне¬нию с другими группами татар. В этом отношении касимовские татары более близки к казанским татарам из Арского района (4 процента эпикантуса), которые являются, кроме касимовцев, наиболее монголоидной группой среди всех поволжских татар, что сближает их с ногайцами-едисанцами. Среди касимовских татар преобладает темный европеоидный тип (памиро-ферганский), распространенный в сарматскую эпоху в степях Нижнего Поволжья, а позднее – в составе населения Средней Азии (узбеков, таджиков).

Татарский кордонов против кочевников

Расположение ханства на основном оборонительном рубеже Русского государства, который на юге протянулся по берегу Оки, предопределило судьбу отрядов касимовских царевичей в XVI в. Южная граница Московского государства получила организованную и постоянную защиту от набегов кочевников. Она обеспечивалась ценой жизни многих касимовских татар. Татарские князья с их уланами и казаками создавали кордон против восточных набегов кочевников. Они несли сторожевую службу на «Казанской Украине» и на Волге, перехватывали посольства из Казани в Крым и обратно. В начале XVII в. касимовцы были снаряжены сторожить крымскую границу. Условия военной службы служилых татар были очень тяжелыми: скудное походное питание, физические лишения, постоянное пребывание верхом на конях, болезни подтачивали здоровье служилых людей. В тяжелейших условиях происходило оформление института служилых татар, первоначально известных как «служилая мещера». Использование татар на Московской великокняжеской службе имело давние традиции. Отдельные татарские мурзы, выходцы из Орды, уже с конца XIV в. переходили на военную службу к московским князьям, как, например, к Дмитрию Донскому – Алабуга и Серкиз, к Василию Васильевичу – царевич Бердыдат.

Касимовские татары принимали участие во всех военных походах, предпринятых Русским государством. Служилые татары обычно группировались в отряды, подчинявшиеся мурзам и князьям. Из этих отрядов создавались отдельные полки, а иногда и большое войско, например, у Шах-Али было 30-тысячное войско. Они часто выступали под командованием касимовских ханов, например, в 1480 г. во главе с Нур-Девлетом, в 1490–1491 гг. с Сатылганом 1501 г. с Нур-Девлетом и Мухаммад-Амином, в 1487 г. с Мухаммад-Амином, в 1505 г. с Сатылганом и его братом. В конце 1555 г. татары были включены в состав русского войска, отправлявшегося воевать против шведов, затем Ливонии, в конце 1578 г. против польского короля. В 1654–1667 гг. они участвовали в длительных войнах с поляками, в 1676–1681 гг. с Турцией, в 1687–1689 гг. в Крымских походах, в 1700–1721 гг. в Северной войне Петра I против шведов, в 1768– 1774 гг. в русско-турецкой войне и т.д.

Дипломатическая служба татар

Наряду с военными походами русское правительство использовало служилых татар на дипломатических переговорах Москвы с татарскими ханствами, ногайскими ордами. Их отправляли вожаками и переводчиками (толмачами) к послам, ездившим в Орды, а иногда одних посылали с грамотами или для переговоров, как, например, в 1553 г. городецкий татарин Ян-Булат приезжал в Москву от посла Данилы Губина с донесением из но¬гайских улусов.

Вознаграждением за несение службы были земельные поместья, становившиеся нередко наследственными. Ими владели целые группы татар или каждый в отдельности. В свою очередь, «... служилый человек с поместья должен был содержать себя и свою семью и быть готовым к походной службе конным и оружием». Территория царства, издавна освоенная земледельческим населением, заселялась служилыми татарами не сразу. Раздача земель вокруг города Касимова происходила вплоть до середины XVII в. Об этом свидетельствуют отдельные записи из Древних актов и грамот. В одном из них говорится о «разделе имения Касимовского уезда в селе Подлипках между служилыми татарами Коскеем Карамышевым и Девлеткеем Девлетказиным; о разделе имения между служилыми татарами Кадриком Биманаковым и Доином Торгасовым в селе Старбаево; об отделе поместной земли служилым татарам в селе Лому, в деревнях Болотцы, Келдышево, Куп¬реяновской и др.. Перед большим по¬ходом правительство выдавало служилым людям жалованье.

Продолжение следует

Автор: Л.Ф.Шарифуллина

Источник: «Касимовские татары в истории России»