В данной статье расскажем про такие малоизвестные объекты (памятники промышленной архитектуры), как мельницы, плотины, промышленные предприятия, горные выработки и т.д.

Толкишская башня

Толкишская башня

Фото: © автор блога «Helenka-traveler. Путевой журнал»

На сегодняшний день – это единственная сохранившаяся каменная мельница (ветряк) в нашей республике (недавно попал в реестр объектов культурного наследия РТ).

По архивным данным этот ветряк был сооружен в 1847г. в центре Татарстана, недалеко от речки Толкишка. У башни было три яруса, она была построена как мельница голландского типа, высота её была 13,5 метров.

Построили её по инициативе помещичьего рода Стрекаловых в селе Змеевские Новосёлки Чистопольского уезда (сейчас Чистопольский р-н РТ). Род помещиков был известным – один из его представителей - Степан Стрекалов был в XIX веке казанским губернатором.

Примерно 4-5 месяцев в году, после уборки урожая, мельница сдавалась в аренду. Остальное время использовалась для собственных нужд или простаивала. До революции Чистополь был одним из центров хлебной торговли на Каме.

После революции мельница была национализирована в пользу образовавшегося колхоза. Но с появлением электрических мельниц Толкишская башня перестала работать, и её использовали под склад.

В 50-х годах прошлого века село Новосёлки было упразднено, а про мельницу все забыли. И вот почти 80 лет она одиноко стоит посреди поля во власти природных стихий.

Несколько лет назад была попытка районных властей организовать тут что-то типа музея, но пока для этого объекта не нашлось финансирования.

Уникальность этой каменной башни для Татарстана в том, что ветряки в основном строились деревянными, поэтому почти не сохранились до наших дней.

Координаты башни: 55.312409, 50.803767.

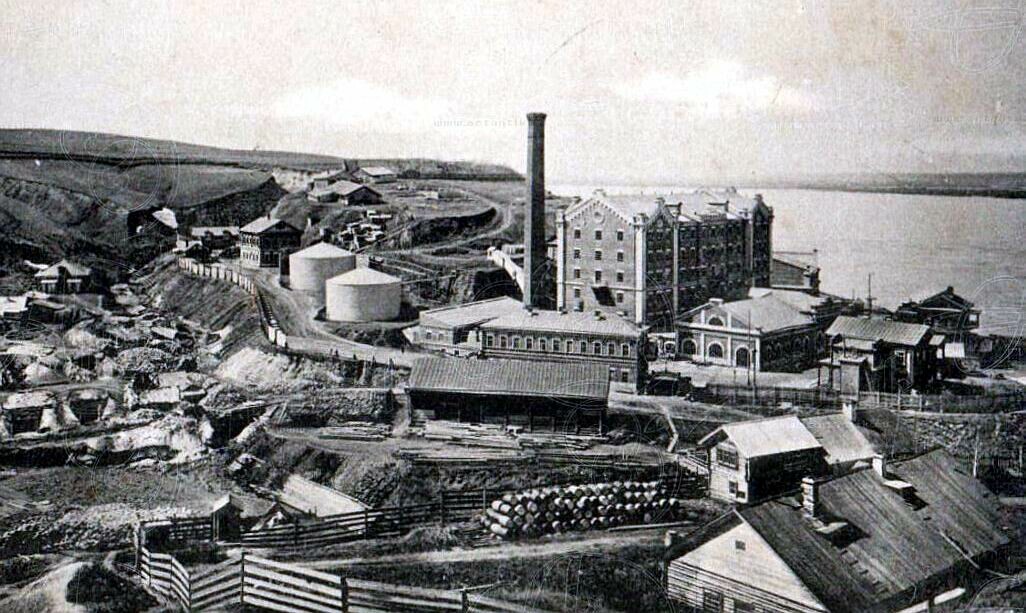

Мельница Оконишникова

Мельница Оконишникова

Источник фото: tatarstan.ru

Этот исторический объект расположен на правом берегу Волги – рядом с н.п. Печищи (Верхнеуслонский р-н РТ). Это старинное довольно высокое здание из красного кирпича можно увидеть, путешествуя по Волге. Мельница названа в честь известного купца Оконишникова. Родился Иван Петрович Оконишников в граде Свияжске, в небогатой мещанской семье старообрядцев старо-поморского согласия. С юности занимался хлебной торговлей. Торговые дела купца шли в гору так, что он купил дом в центре Казани (ул. Большая Проломная – ныне Баумана). Иван Петрович Оконишников стал купцом 1 гильдии и в 1891г. зарегистрировал торговый дом «Иван Оконишников и Сыновья» с капиталом в 300 тыс. рублей. Для развития хлебной торговли нужна была своя мельница, причем не водяная (или ветряная), которые зависели от погоды и времени года, а паровая, которая могла работать круглый год.

Паровая мельница была построена на берегу Волги в 1895 году – в селе Печищи. Основные торговые пути в те времена проходили по крупным рекам: Волге и Каме, что повлияло на выбор места строительства.

«Сердцем» мельницы был паровой двигатель мощностью в четыре с половиной лошадиных силы, не так много по нашим временам, но это обеспечивало помол 1,5-1,6 миллионов пудов зерна в год. При этом производилось более шести 6 сортов муки, манная крупа и отруби.

Иван Петрович умер в 1904 году, а в 1918 году паровую мельницу (и всё имущество купеческой семьи) национализировали в пользу Советского государства.

В годы Гражданской войны и голода 20-х годов паровая мельница получила название "Красная кормилица". Она неоднократно спасала жителей Казани от голода в годы Великой Отечественной войн и в конце сороковых годов, когда разразились неурожаи пшеницы.

Пивоваренный завод Петцольда (пивоваренный завод Александрова) в Казани

Пивоваренный завод Петцольда

Источник фото: tatarstan.ru

В Казани также сохранились уникальные исторические объекты:

Пивоваренный завод Петцольда — редкий памятник промышленной архитектуры конца XIX века. Завод был построен под руководством немецкого предпринимателя Эрнеста Петцольда в 1905 году. Место нахождения - улица Габдуллы Тукая, дом 97.

К сожалению, заводские корпуса долгое время не использовались и были заброшены. И только недавно объект попал под охрану государства, было предложены проекты реновации фабрики, и тут начались восстановительные работы.

По архивным данным известно, что свою известную пивоварню Петцольд построил еще в позапрошлом веке, но впоследствии все оборудование выкупили другие казанские промышленники – Александровы. Они и построили данную фабрику – строительство окончилось только в 1907 году. Но народ по привычке данный завод продолжали называть «Петцольдовским». А сам Эрнст Петцольд до революции владел пивоварней на перекрестке улиц Б. Мещанской (Cары Садыковой) и Мыловаренной (Фаткуллина), на месте завода «Радиоприбора». Технологии пивоварения сохранились, причем хмель для производства закупали в Германии. С началом Первой мировой войны был введен «сухой закон», поэтому фабрики начали выпускать «солодовый напиток», что-то среднее между квасом и безалкогольным пивом.

После революции заводы были национализированы, а в 1922г. на их базе был создан известный всем казанцам «Красный Восток».

Плотина бывшей Киятской ГЭС на реке Свияге

Плотина бывшей Киятской ГЭС на реке Свияге

Фото: © Сергей Королев

Плотина с фундаментом бывшей малой гидроэлектростанции расположена в Буинском районе РТ, на реке Свияга.

Местонахождения бывшей ГЭС и плотины: 54.891342, 48.370948.

Построена малая ГЭС была в 50-х годах прошлого века, тогда восстановление и развитие народного хозяйства требовало много электроэнергии. Города, деревни и села также переходили на электрическое освещение. Поэтому по государственному плану строились малые ГЭС.

Постепенно на реке Волга создавался большой каскад мощных гидроэлектростанций, себестоимость киловатт-часа на большой ГЭС была ниже, чем на малых станциях. По этой причине постепенно стали отказываться от электростанций на малых реках.

В настоящее время сохранились остатки плотины, которые, преграждая реку, образуют красивый водопад.

Доехать в эти края можно через дорогу «Казань – Ульяновск» (Р-241).

В городе Буинск следует повернуть на деревни Немчиновка или Кият.

Перед перекрёстком в село Янга -Аул свернуть налево, там идет грунтовая дорога. Потом эта дорога огибает по периметру лес и выходит к реке Свияга, тут расположены остатки бывшей электростанции с плотиной.

Татарская АЭС – Камские Поляны

Татарская АЭС

Источник фото: © блог «Никита Техномод»

Данный объект, к сожалению, не входит в состав культурного наследия Татарстана, но все-таки является нашей недавней историей. А начиналось всё более 60 лет назад, когда в Закамье появился огромный промышленный и экономический кластер, связанный с городами Набережные Челны и Нижнекамск. Появившиеся тут гиганты «КАМАЗ», «НКНХ» и «НШЗ» требовали огромное количество электроэнергии. Поэтому было принято решение о строительстве Татарской АЭС.

Проект атомной электростанции поручили разрабатывать Рижскому отделению института «АтомТеплоЭлектроПроект» – планируемая мощность АЭС - 4000 МВт. Предполагалось построить четыре ядерных блока. Активное строительство началось в 1980 году, параллельно строился город-спутник Камские Поляны. Запуск первого энергоблока намечался на 1992 год, однако авария на Чернобыльской АЭС и распад СССР привели к тому, что стройку века в республике заморозили. Из-за кризиса 90-х годов строительство полностью остановилось, а потом начался демонтаж станции.

Было несколько попыток «реанимировать» Камские Поляны: сначала тут была игровая зона (Татарстанский Лас-Вегас), потом игровую зону закрыли.

Далее был создан Индустриальный парк «Камские Поляны» с налоговыми льготами. Была попытка создания природного парка «Камские Поляны» на базе пойменных озер и проток Камы (рыбалка, конные прогулки, базы отдыха на берегу Камы). Есть также проекты по созданию фестивальной поляны на площадке ТатАЭС.

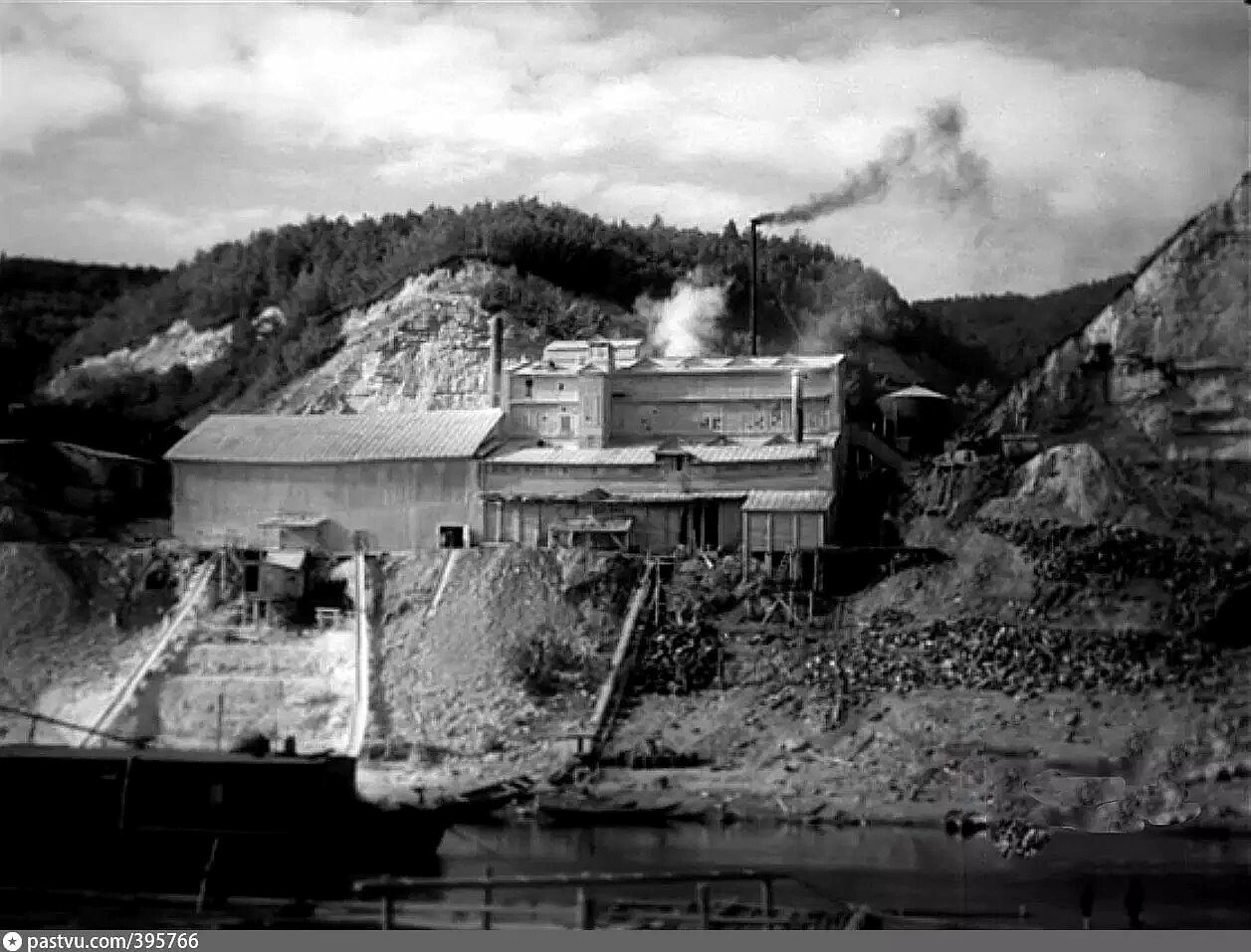

Шугуровские рудники

Шугуровские штольни

Фото: © Алексей Гунько

Возле села Шугурово (Лениногорский район Татарстана) – в прошлом веке действовало уникальное предприятие по добыче битума. Более трех сотен лет назад в недрах горы Шандор-тау был найден большой битумный слой. Сама гора Шандор-тау и её окрестности были сложены минеральными и органическими осадками в морях древнего Юрского периода, которые плескались над территорией нашего края сотни миллионов лет назад.

Битум в этих краях добывали закрытым путем - в шахтах (штольнях), а потом на обычных тележках транспортировали на поверхность. В стародавние времена битум назывался «земляным маслом». Уже тогда его активно использовали как смазочный материал, в качестве водоотталкивающей пропитки строительных материалов, как осветительное средство и даже в медицинских целях.

В начале прошлого века длина Шугуровских рудников было около шести километров, а в некоторые шахты можно было заехать верхом на лошади. Уже при СССР – в основные штольни провели узкоколейную дорогу, а добычу битума механизировали. Примерно 80 лет назад из-за исчерпания запасов сырья – шахты закрыли, а уже в начале этого века тут открыли музей горных работ и добычи битума. Фактически это единственный в Татарстане музей горного дела, где могут провести экскурсию, и рассказать про геологическое строение Шандор-тау, про нелегкий труд рудокопов и про особенности древних ремесел.

Валяльная фабрика в поселке Балтаси

Валяльная фабрика в поселке Балтаси

Источник фото: tatarstan.ru

Уникальным историческим объектом является здание валяльной фабрики Муртазы Бая в поселке Балтаси. Здание фабрики было построена в 1800-1884 годах. Буквально недавно данный исторический объект признан памятником промышленной архитектуры.

Войлочно-валяльное производство в Балтасях основал местный купец Муртаза Мулюков. Изначально он скупал шерсть (сырье для войлочного производства) в Вятской и Казанской губерниях для перепродажи. А чуть позже построил фабрику для производства валенок и другой валяльной обуви. Кроме фабрики Муртаза Бай держал в Балтасях торговый дом, чайхану и торговые лавки. Валяльная обувь в те времена имела широкую популярность и продавалась во всем Поволжье: от Нижегородской до Самарской губернии.

После Октябрьской революции валяльная фабрика и прочее имущество Муртазы Мулюкова было национализировано, а сам Муртаза был репрессирован в 1929 году.

В настоящее время двухэтажное историческое здание находится в поселке Балтаси – на улице Ленина 28. Из бюджета Татарстана выделено 2 миллиона рублей на реставрацию объекта.

Гипсовые штольни около Тенишево

Гипсовый рудник

Источник фото: tatarstan.ru

Без сомнения – это самое древнее действующее производство в нашей республике. Это удивительно, но данный факт подтверждают историки и археологи, первые разработки гипсового камня тут начались в эпоху Булгарского государства. В наших краях русло Волги «прорезает» толщу осадочных отложений древнего пермского периода. Сотню миллионов лет назад на территории республики располагалось теплое море, поэтому на дне его накапливались осадочные породы – продукты жизнедеятельности морских обитателей. Под давлением пластов земли осадочные породы превратились в гипс, известняк, доломит и даже в мрамор. Это прекрасные строительные материалы, которые легко поддаются обработке. Кроме этого, известняки используются в сельском хозяйстве (нейтрализация кислых почв), в медицине, в химической промышленности (производство соды, минеральных удобрений и т.д.).

Гипсовые штольни в наше время занимают огромные подземные полости между поселками Тенишево и Камским Устьем, точная их длина не известна, но специалисты предполагают, что более 500 километров.

Производство по добыче гипсового камня действовало в период Казанского ханства, Российской империи и Советского Союза. Добыча известняка производится и в наше время.

Многие старинные здания, дома и усадьбы в Казани были построены из этого камня, белый известняковый камень шёл и на строительство Казанского кремля.

Плотина на реке Тойма

Плотина на реке Тойма

Фото: © Леонид Соколов

Две сотни лет назад на притоке Камы – реке Тойме – стояло несколько водяных мельниц. Самая крупная мельница была построена на реке рядом с деревней Тихоново (ныне Менделеевский район Татарстана). Тут усилиями крестьян целой округи была сооружена плотина, которая не размывалась даже в самое большое половодье. Для этого строительства свозили камень, щебень и песок из соседних волостей.

Мельница работала почти целый век, «пережила» революцию и Гражданскую войну, была национализирована. И только в 1947 году, когда не реке Тойма был сильный паводок, мельничная плотина была частично разрушена. После этого случая плотину уже не восстанавливали, так как на смену водяным и ветряным мельницам пришли электрические мельницы, эффективность которых была намного больше.

Несмотря на разрушение плотины, запруда на речке Тойма сохранилась до сегодняшнего времени. Остатки плотины образуют небольшой водопад, под которым купаются отдыхающие местные жители и ловят рыбу любители рыбалки.

Добраться до этой плотины можно по федеральной трассе «М-7».

Координаты бывшей мельничной плотины на реке Тойма: 55.797943, 52.226614.

************ *********** *********** ********** *********** ********** **********

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:

Перечень объектов культурного наследия Республики Татарстан

Тайсин А.С. География Республики Татарстан: Учеб. Пособие для 8-9 классов средней общеобразовательной школы, Казань, Магариф, 2009г.