Большую роль в популяризации изучения эпоса дастана «Идегей» проводит Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ и журнал «Золотоордынское обозрение». Две статьи Милеуши Хабутдиновой с фотографиями архивных источников увидели свет на страницах этого авторитетного издания. С ними можно познакомиться по ссылке:

1. Хабутдинова М.М. Вклад Наки Исанбета в изучение Золотой Орды // Золотоордынское обозрение. 2023. Т. 11, №1. С. 181–201.

2. Хабутдинова М.М. Из истории первого сводного текста башкирского народного эпоса «Идукай и Мурадым» // Золотоордынское обозрение. 2024. Т. 12, No 4. С. 943–969. Финансирование: Исследование выполнено в рамках темы Фонда поддержки социальных проектов -2/24 при поддержке Академии наук РТ по Постановлению КМ РТ № 565 от 16.07.2024 г.

«Создание зеркала, огранки вокруг культуры русского народа через изучение ультуры народов»

Свой рассказ об истории сводного текста Наки Исанбет дастан «Идегей» хочу начать с исторической справки.

Часто, обсуждая дастан «Идегей», мы путаем образ эпического героя с реальным историческим персонажем (См. Искандер Измайлов. Эпос «Идегей»: народный дастан и отголоски партийно-советской идеологии).

Мы должны понимать, что это произведение народного творчества. Идегей, который фигурирует в произведении (дастан), и другие персонажи являются художественными образами, нацеленные на решение авторского замысла в рамках эпической традиции.

В данной ситуации мы имеем дело с таким жанром, как дастан. Возникает вопрос, когда началась работа по созданию сводного текста Наки Исанбета. Для этого мы должны вернуться в советское время, в 1921 год, когда впервые был проведен съезд краеведов (Всероссийская конференция научных обществ и учреждений по изучению местного края) и была поставлена задача по интенсивному собиранию фольклора, который находился под угрозой тех революционных, индустриальных перемен, которые происходили в нашей стране.

Тогда собравшиеся на съезде специалисты прежде всего были озабочены систематизацией фольклора русского народа. Однако ученые-востоковеды предупредили о необходимости создания зеркала, огранки вокруг культуры русского народа через изучение культуры народов, живущих по соседству. Так был дан старт созданию научных обществ в регионах.

«Исанбет уже будучи шакирдом оказался на мировой орбите фольклористики»

В регионах тоже не спали. После революции многие объединились вокруг всевозможных краеведческих обществ. Наки Исанбет работал и сотрудничал с обществом Стерлитамака и Уфы. Он к этому времени уже закончил медресе «Хасания» в Уфе, медресе «Мухаммадия» в Казани и вернулся к себе на родину, мечтая стать ученым-энциклопедистом. Провожая талантливого ученика в Казань, преподаватели уфимского медресе предсказали ему будущее, что он станет ученым масштаба Шигабутдина Марджани.

А сам Наки приехал в Казань, мечтая стать поэтом. Однако вскоре понял, что, если он не изучит фольклор своего народа, тонкости родного родного языка, он не добьется славы. Поэтому занялся полевыми исследованиями. Судьба благоволила к нему, так как он в Казани занимался в кружке Ходжи Бадиги (1887–1940). В свою очередь Х. Бадиги в 1906 г. был консультантом венгерского этнографа, антрополога и фольклориста Дьюла Месароша, приехавшего в Казань с целью изучения татарского языка, совершившему экспедицию по Заказанью и Средней Волге. Поэтому, сам того не ведая, уже будучи шакирдом Наки Исанбет оказался на мировой орбите фольклористики, получив возможность познакомиться с методологией зарубежных исследователей.

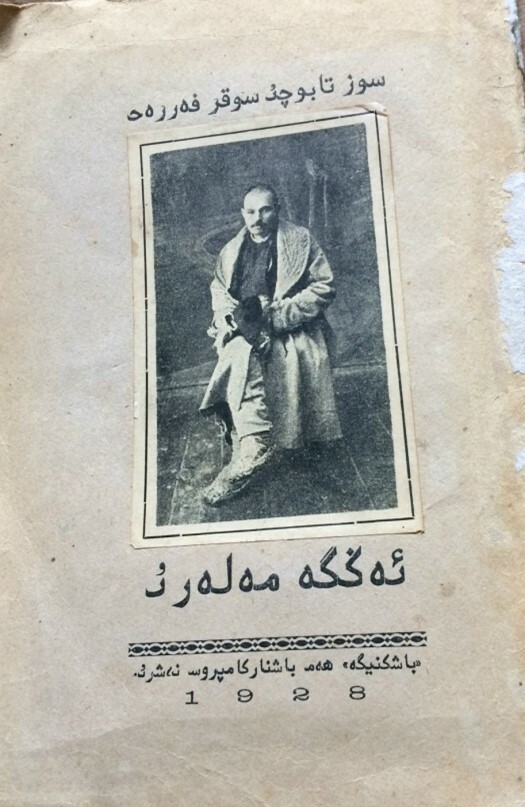

У истоков движения по изучению фольклора в России стояли академики Сергей Фёдорович Ольденбург (1863-1934), Юрий Матвеевич Соколов (1889-1941) и профессор Борис Матвеевич Соколов (1889-1930). Они спускали инструкции, формировали планы, систематизировали все это на уровне Москвы, Петербурга. Они отобрали специалистов по регионам, которые должны были помочь в систематизации. И, смею предположить, скорее всего, под их покровительство попал Наки Исанбета, так как он к 1920-м гг. успел заявить о себе как поэт, драматург, переводчик, лингвист, литературовед, критик, фольклорист, знаток тюркских языков. В 1928 г. Наки Исанбет выпустил два сборника: один состоял из татарских песен революционной поры (дань современности) и второй – из произведений народного певца Слепого Фарраха (Фаррах Давлетшин) (дань народной сказительской традиции).

«Он был татарским переводчиком и переводил труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса»

В 1921 году первокурсник Наки Исанбет неожиданно отчислился из Института народного образования в Уфе. В разгар голода, гражданской войны он отправился с двумя направлениями на руках в Харьков и Одессу. Так он оказывается в Харьковском университете рядом с ученым, этнографом Дм. К. Зелениным, изучавшим наш регион подробно: наряду с великороссами он изучил культуры финно-угорских и тюркских народов. Методология Д. К. Зеленина отличалась от других. Он изучал великороссов в зеркале народов, живущих по соседству, поэтому прекрасно ориентировался в том полевом материале, который был в нашем регионе сосредоточен.

Возможно, Наки Исанбет вывез полевые материалы ученого, которые из-за Гражданской войны застряли у родственников. Возможно, действительно, поехал учиться. Во вступительной статье трехтомника Наки Исанбета наше внимание привлекла строчка о том, что он ездил к Юрию Соколову советоваться по поводу классификации народных пословиц, во время консультации узнал, что такой в русской фольклористике еще нет. Известно, что братья Соколовы (их называли русские братья Гримм) часто выезжали заграницу для изучения европейского опыта по организации этнографических исследований, заглядывали на семинары в Харьков, снискавший славу как крупный научный центр этнографических исследований.

Издательская деятельность в связи с голодом, революцией, Гражданской войной, была осложнена, поэтому ученые собирались и апробировали идеи в ходе живой дискуссии. И в этом крупном фольклористическом центре Наки Исанбет провел полгода. Мы понимаем, что рядовой школьный учитель из российской глубинки попал сюда не просто так. Не каждому в эти годы доверяли стать татарским переводчиком трудов Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина не где-нибудь, а в обкоме Коммунистической партии Украины. Это лишний раз доказывает, что деятельность Н. Исанбета в эти годы протекала под покровительством Наркомпроса Москвы.

«Побывать в Москве, в гуще научной жизни получить ту школу фольклористики, которая формировалась при кружке Московского госуниверситета»

Пробыв полгода в Харькове, когда Харьковский университет перешел на украинский язык, Коммунистическая партия Украины направляет Наки Исанбета на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока в Москву. Естественно, возникает логический вопрос: что делал в Коммунистическом университете поэт, который никогда не собирался стать большевиком, был «толстовцем» и противником любых партий? Я смею предположить, что это нужно было для общежития. Во время учебы на курсе переводчиков в университете Наки Исанбет получил возможность посещать заседания кружков и семинаров по современной фольклористике в Москве, получить представление о современной методологии исследований, а также заявить о себе в столичной татарской прессе.

К этому времени Дм. К. Зеленин возвращается в Петербург, где на базе Института имени А.Н. Веселовского в 1921 г. был создан Научно-исследовательский институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), где собирается весь массив материала по народам, живущих в России. И два вот этих центра определяют климат в советской России. За всем этим стоит Юрий Соколов, который создает фольклористическую секцию, в будущем она выльется в кафедру фольклористики. Затем при Союзе писателей он открывает фольклорную секцию, инициировавшую парад национальных эпосов накануне Великой Отечественной войны. Так мы приближаемся к истории создания сводного текста татарского эпоса «Идегей».

«Исанбет в 1928 году выдал на-гора башкирский сводный текст «Идукай и Мурадым»

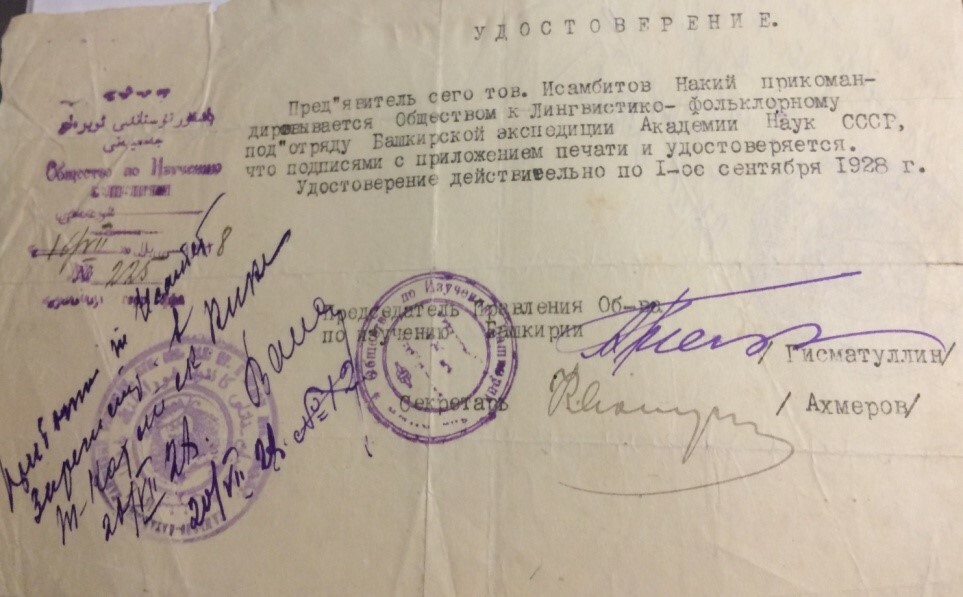

Благодаря тому, что Наки Исанбет прошел такую школу, в 1928 году он получает удостоверение члена Башкирской комплексной экспедиции Академии наук СССР. Удивительно, почему именно Наки Исанбету доверили собирательскую работу в области фольклора. Именно он садится за создание сводного текста «Идукай и Мурадым». Почему не кто-то другой из этой экспедиции? Ответ, я думаю, в той квалификации, которую Наки Исанбет получил к тому времени в Харькове, в Москве, и, приехав уже и вскоре стал членом подотряда, которым руководил лингвист-тюрколог Н.К. Дмитриев.

Наки Исанбет в это время работает в школе, в системе народного образования, поэтому при поддержке Наркомпроса получил возможность объехать с полевыми экспедициями регион Урала-Поволжья. Мы изучили его командировочные удостоверения и выяснили, что каждый раз Наки Исанбета отправляли в разные населенные пункты. Все это финансировалось по инициативе Юрия Соколова из федерального центра. Вначале активно, то есть, выплачивалась зарплата, обеспечивался транспорт, паек, создавались условия для издания. Но, однако, вы знаете, по мере развития индустриализации наука отступает на задний план, с 1924 года наблюдается крен в стороны прикладных задач краеведения.

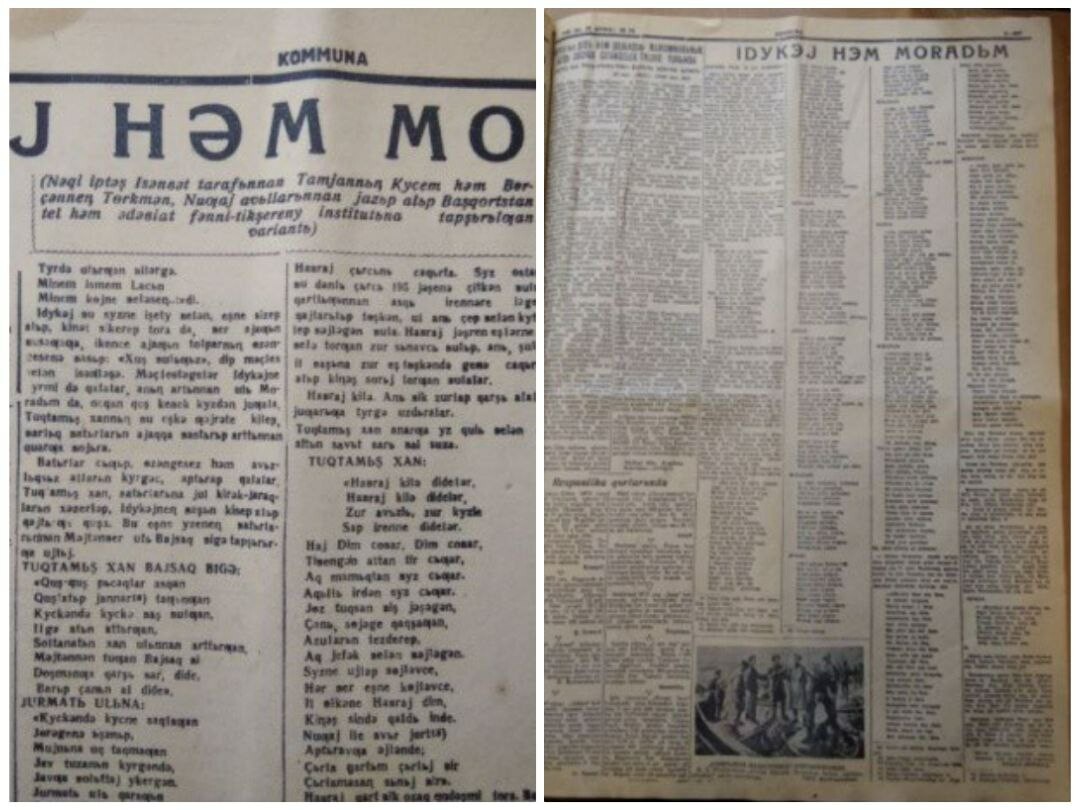

И мы уже видим, что к моменту, когда Наки Исанбет в 1928 году начал работу над созданием сводного текста «Идукай и Мурадым», в 1930 г., несмотря на успешное рецензирование, Академцентр не смог издать его труд ввиду отсутствия средств. Рукопись сводного текста с обширной научной статьей застряла на целых 16 лет. После нешуточного скандала ему удалось ее издать лишь в газете «Коммуна» 1940 г. (№78-79), когда ученый уже издал татарский сводный текст «Идегея».

«Исанбет, ввиду того, что вышел из тюрьмы и доказал свою невиновность, что он не руководил организацией «Джидеген»

В связи с тем, что началось «Академическое дело» (уголовное дело, сфабрикованное против группы учёных Академии наук и краеведов в 1929—1931 годах в Ленинграде – ред.), и оно было направлено против старой гвардии ученых, Наки Исанбет в 1930 году вынужден покинуть Уфу и вместе с семьей переехать в Казань. Однако оформил у Даута Юлтыя справку о том, что он свой сводный текст башкирского дастана «Идукай и Мурадым» сдал с научными комментариями.

Приехав в Казань, фольклорист оказывается под угрозой другого дела, которое тоже могло закончиться печально. Это «дело Джидеген», писательской организации, которая якобы угрожала целостности этой власти. Так Наки Исанбет оказывается под следствием, затем – в тюрьме. И эти полгода в заключении помогли ему спастись от расстрела, который ему грозил по «Академическому делу», начатому из центра и спустившемуся в Уфу. Он там проходил как «сын ишана». Наки Исанбет через полгода, доказав свою невиновность, вышел на свободу, но дело было не закрыто. «Утку» о руководстве им организацией «Джидеген» запустило для выполнения плана по арестам руководство Союза писателей ТАССР.

Наки Исанбет был «отлучен» от литературы и поэтому мог посвятить целиком себя фольклорной работе, так как его никуда не пускали. Он уехал и стал работать в Заказанье, продолжил работу над сводным текстом «Идукай и Мурадым». Увидев, что в регионе продвинуть этот текст нельзя, к 1934 году при поддержке своих кураторов он готовит книгу для перевода и издания в издательстве «Асаdemia» (книжное издательство Петроградского философского общества при университете, существовавшее в 1921–1937 годах в РСФСР, затем СССР) в Москве.

Об уровне работы Исанбета свидетельствует, что он получил в 1933 г. положительную рецензию у Юрия Соколова и советского востоковеда-тюрколога В.А. Гордлевского (1876–1956). Осталось только получить разрешение башкирской стороны (Башкирского исследовательского института) на издание этого сводного текста. Переводчики Александр Миних (А.В. Маслов), Ахмед Ерикеев приступили к переводу на русский язык. Однако сводный текст, который должен был выйти одновременно с «Автобиографией Тимура. Богатырскими сказками о Чингис-Хане и Аксак Темире» и раньше знаменитой «Калевалы» из-за того, что башкиры не простили Наки Исанбету то, что он не записался в башкиры, проигнорировали письмо-запрос из издательства, текст так и не был опубликован.

«Идеологию уже сажают на фольклорные эпические тексты»

Наки Исанбет не остановился на этом. Близился 1940-й год, мы готовили «Декаду татарской литературы и искусства», и, в принципе, военные ветры уже стучались в стены нашей страны. И тогда уже с 1937 года Москва принимает решение о том, чтобы мобилизовать народы на защиту своего Отечества, то есть, идеологию уже сажают на фольклорные эпические тексты. И на секции, которой руководит Юрий Соколов, принимается решение о «параде» эпических текстов разных народов, чтобы продемонстрировать достижения советской власти в национальной сфере. Собираются специальные комиссии, в том числе формируется комиссия по «Идегею». В Москве выступили с сообщениями представители Башкирии (А. Усманов, историк), Кара-Калпакии и Казахстана, С. Баттал сделал сообщение о варианте Ситдыйк-бабая (от него записали сказание Н. Хаким в 1919 году и Х. Рахматуллин в 1924 году). На этой комиссии, где происходит презентация этих источников, комиссия приходит к выводу, что наиболее полной версией обладает татарский народ. И на основе этого нужно готовить единый сводный текст. С. Баттал оперативно пишет письмо Н. Исанбету. У фольклориста, по-видимому, уже к тому времени костяк работы был сделан. Наки Исанбет получает параллельно от Обкома партии заказ на создание трагедии «Идегей».

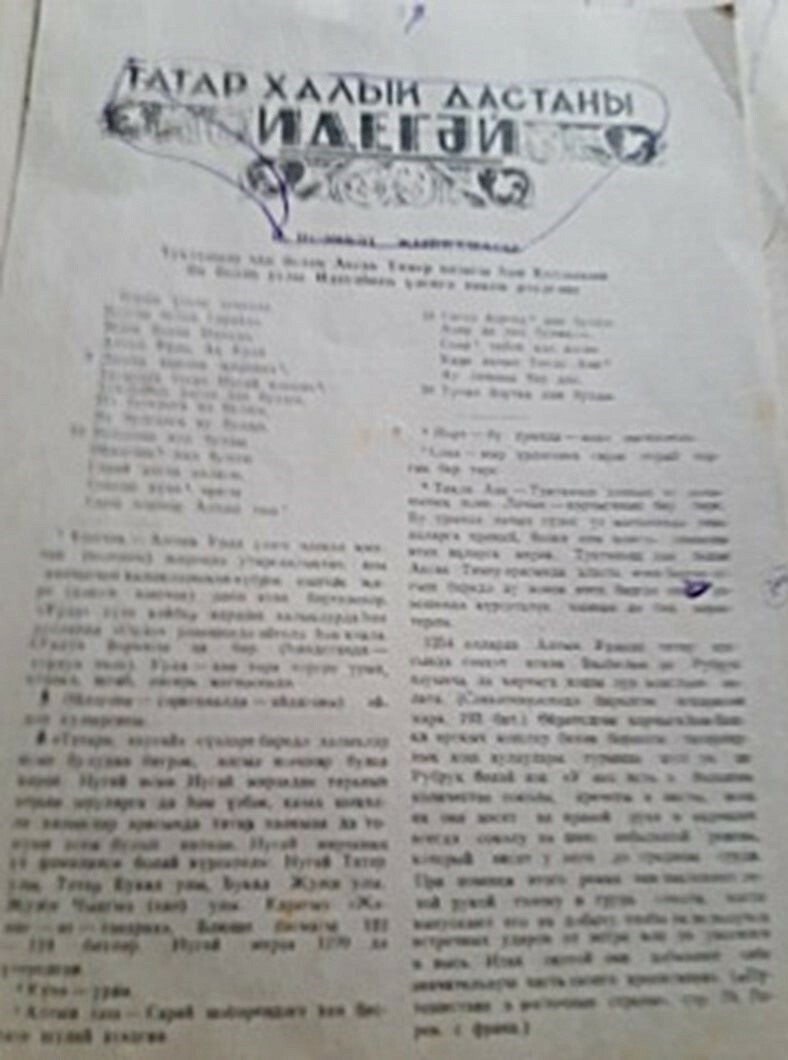

Съездив в Сибирь, убедившись в том, что, в принципе, носителей дастана практически не сохранилось, Наки Исанбет садится за имевшиеся у него на руках татарские источники. На основе 17 татарских вариантов ученый подготовил сводный текст татарского дастана и опубликовал его в 1940 году в журнале «Совет әдәбияты» (№11–12). Как скажет позднее фольклорист Нур Зарипов: «Наки Исанбет оказался порасторопней», т.к. обогнал академических ученых, сидящих в научно-исследовательских институтах Казани и Уфы. То есть, к моменту икс у Наки Исанбета на руках уже было два сводных текста. Один башкирский – на основе трех башкирских источников, и второй сводный текст татарского эпоса – на основе 17 источников.

Журнальная версия дастана «Идегей» с авторскими правками

«Судьба к этому сводному тексту тоже была неблагосклонна»

К этому времени был спущен официальный заказ из Москвы, в республике создается «Комиссия по Идеге» во главе с У.Т. Контюковым. Наки Исанбета вызывают в Татарский обком, и вы понимаете, конечно же, нужна официальная структура для нового сводного текста. Этой крышей становится местный научно-исследовательский институт (ныне ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ). Наки Исанбет отказывается с ними работать, он не хочет отдавать свое авторское право как составителя. Однако Дело по «Джидегену» было не закрыто, и после третьей встречи Наки Исанбета вынуждают приступить к этой работе. Он создает второй вариант татарского сводного текста, добавив к списку источников тексты, хранящиеся в архиве института (три записи Х. Рахматуллина, сделанные в 1915 – 1924 годы, вариант Х. Канзуфарова – работника районной газеты из Башкирии – переданный институту в 1940 году, список Хангильдина, «Из тетради Максудовой» и три записи Х. Ярми из сибирской экспедиции 1940 года). После обсуждения и редактирования Ученый совет института рекомендует это вариант с обширной научной статьей Наки Исанбета в печать.

Однако в истории этого сводного текста тоже очень много мутных пятен. Претендентов на участие в издании эпоса в связи с тем, что близится Декада в Москве, становится все больше и больше, о чем свидетельствуют газеты. Появляется много людей, которые хотят быть участниками подготовки сводного текста. Однако Исанбет четко разделяет работу научных редакторов (Х. Ярми, Ш. Маннур), которые вслед за ним выполнили всего лишь корректорскую работу, оценили научную состоятельность текста и свою составительскую работу. Поэтому в том издательском договоре, который я демонстрирую на выставках, в качестве составителя фигурирует только фамилия Наки Исанбет. В архиве ученого сохранилось заявление, чтобы работа Х. Ярми, Ш. Маннур была оплачена за счет его гонорара.

Судьба к этому сводному тексту тоже была неблагосклонна. В 1941 году началась война, и рукопись, которая была сдана в издательство, оказалась неизданной. К этому времени Семен Липкин уже подготовил русский перевод этого варианта эпоса, который лег на стол в Москве. К 1944 году ситуация на фронте изменилась, и уже у верхов не было желания заигрывать с народами. На примере этой истории раздули такое громкое дело как Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. о неправильной трактовке Татарским Обкомом КПСС истории Золотой Орды. Сначала во время допросов пытались обвинение навесить на Исанбета, так как Х. Ярми, руководитель институтской экспедиции в Сибирь, заявил, они «Идегеем» не занимались, занимался дастаном только Наки Исанбет.

«Он никто, он просто учитель, который постоянно увольняется»

Но Исанбет был не той фигурой, которая бы в рамках СССР позволяла бы развернуть такое громкое дело, которое должно было всех напугать. Он не кабинетный ученый, не научный работник при каком-то институте, не имеет партбилета. Он никто, он просто учитель, который постоянно увольняется с места работы для того, чтобы не оказаться под прицелом репрессий.

Исанбет легко доказал, предоставив документы (они тоже представлены на тематической выставке), что взялся за «Идегея» по заказу Обкома во время написания одноименной трагедии. Соответственно, виноватым стал наш Обком.

Исанбет долго расплачивался за работу над «Идегеем». Его обвинили в идеализации Золотой Орды, регулярно напоминали о его заблуждении. Однако он от этой работы не отказался. Подготовил «в стол» третью версию дастана, которая не заканчивается гибелью Идегея. Там есть глава о судьбах тех государств, которые когда-то были объединены в Золотую Орду, о том, как они должны себя вести в будущем, то есть, финальное нравоучение, которое мы не видим в тех текстах, которые увидели свет в журнале «Казан утлары» (1989, №1) и Таткнигоиздате (1990), который сегодня был озвучен.

«Исанбет говорит о том, что этому эпосу как минимум 500 лет»

В 1990-х годах собирается комиссия «Мирас», которая выступает с инициативой издать «Идегей», потому что в это время мы вернули татарскому народу такой крупный текст, как «Сказание о Йусуфе» Кул Гали.

Исанбет мечтал опубликовать неподцензурный вариант, 3 версию сводного текста. Он пытался договориться и защитить свои авторские права составителя через Союз писателей Татарстана. На выставке есть его письмо к правлению писателей, где он всю историю этого вопроса реконструирует. Затем ученый был вынужден защищать свои права в суде.

Первый суд – Бауманский районный суд – Исанбет выиграл, второй – заседание в Верховном суде РТ – он проиграл. Решение Верховного суда РТ было отменено судом в Москве, и дело было передано в Самару, к делу подключилось Приволжское отделение ВАПП (Всесоюзное агентство по авторским правам). ВАПП встал на защиту авторских прав Наки Исанбета как составителя сводного текста, признал масштаб исследовательской работы (Сохранилось в судебном деле письмо А.С. Умнова к зав. идеологическим отделом ОК КПСС тов. О. В. Морозову от 07.02.1989). Наки Исанбет утверждает, что эпосу как минимум 500 лет, т.к. ученый отталкивается от даты смерти Идегея реального – 1419 год. А «Текст Ситдык-бабая» был записан впервые в 1919 год. Наки Исанбет предложил отметить во время Декады 500-летие татарского варианта эпоса.

В итоге, к сожалению, Н. Исанбет не дожил до суда, умер. Умер героем, сумевшим защитить свои авторские права в Москве. К сожалению, пока мы с вами из изданного имеем варианты, в которые вмешивались тот или иной редактор, перемещая какие-то поэтические строчки. Исанбет этот текст создал силой своего научного дарования, в результате скрупулезной обработки свыше трех десятков источников.

Спор двух школ фольклористики

К сожалению, я видела только один раз третий сводный текст. И изумилась культуре работы Наки Исанбета. Конечно, ученый мечтал опубликовать текст с научными комментариями, загнанными в сноски, как нужно текстологу, чтобы указать, откуда какая строчка, из какого источника взята, переработана, обработана. При издании дастана в Таткнигоиздате и в журнале по прихоти редакторов исчезли комментарии ученого либо были даны в усеченном виде. Не была напечатана и обширная научная статья ученого. Текстологический труд Наки Исанбета получил признание в мире. М. Усманов в послесловии к книге «Идегей» (1990) заявил: «Деятельность Н. Исанбета в изучении и публикации эпоса «Идегей» в какой-то степени похожа на подвиг Элиаса Ленирота, собирателя и составителя знаменитой «Калевалы». Вклад Исанбета признает и Виктор Жирмунский, советский лингвист и литературовед. Долгие годы никто мне не мог объяснить причину «холодного» отношения к исанбетовскому тексту со стороны школы Жирмунского. Недавно я нашла ответ. Опять же ответ кроется в школах фольклористики. Оказывается, два брата – Юрий Соколов и Борис Соколов, еще до революции сформировавшие свою научную школу, исходили из того, что фольклор – это не рудимент, не предмет только археографических изысканий. Он имеет будущее и может получить продолжение в разных родах искусства, то есть, в театре, в живописи, архитектуре. Каждое поколение должно что-то добавлять свое и придавать фольклору новое дыхание. Тогда как школы В.Жирмунского и О. Фрейденберга исходили из того, что фольклор – это рудимент, который мы должны изучать как наше прошлое. Оно в будущее уже не шагнет, оно глубоко историческое. И, по-видимому, конфликт этих школ отразился негативно на судьбу текстологической работы Н. Исанбета. Кураторы ученого – русские братья Гримм – умерли к моменту подготовки сводного текста к изданию.

«Чтобы мы все, тюркские народы, перед ликом внешней опасности врага в лице фашистской Германии объединились и стали на защиту своей родной земли»

Кроме того, опять же, не забудем трагическую судьбу дела, кампания против Исанбета. Первая – это дело «Джидиген», которое была закрыто только в 1960-х годах. Потом началась кампания «Идегей» в 1944 г.. Она длилась до 1990-х годов, то есть 50 лет. Потом в 1956 г. развернулась кампания против произведения «Миркай и Айсылу» (только за то, что Исанбет в пьесе позволил себе в реплике персонажа использовать выражение «мөселман кардәшләр»). Это словосочетание заставило иных оголтелых критиков обвинить Исанбета в национализме, панисламизме. Но он доказал снова свою правоту. И новая волна очернения по «Идегею» стартовала в 1990 г., которую наблюдаем и сегодня. Сегодня мы можем констатировать такие колебания литературной и научной репутации Наки Исанбета.

Любой народ должен давно бы взять как флаг научную деятельность Исанбета и не сомневаться в его вкладе. У нас есть еще доказательства, которые хранятся в «Мирасханэ» ИЯЛИ. Я думаю, в ближайший год выйдет книга, где все рукописные источники будут представлены, и всем станет ясно, что Исанбет не крал ничего у своего друга, соратника Нигмата Хакима. Они были очень близко знакомы, контактировали не только на родине, но и в Казани, помогали друг другу.

Текст Нигмата Хакима, о котором говорит Александр Самойлович, советский востоковед-тюрколог, и о котором все сожалеют, что он не был издан раньше исанбетовского – это лироэпический текст, то есть текст, состоящий из стихов и прозы. Труд Исанбета целиком состоят из стихотворного текста. Это реконструкторская работа человека, сочетающего талант ученого, поэта, знатока тюркских языков, способного восстановить утраченное близко к оригиналу, используя устоявшиеся эпитеты, другие образные средства, ориентирующегося в историческом контексте.

И цель сводного текста «Идегей» – объединить народы, наследников Золотой Орды, перед ликом внешней опасности – Великой Отечественной войны, в лице фашистской Германии, на защиту своей родной земли.

«Все герои дастана «Идегей» говорят о родной земле, колыбели, за которую они несут ответственность перед современниками и потомками»

Поэтому раз за разом в тексте повторяется ода «Идел-Йорт»у. Эту песнь повторяет Идегей, обращаясь к своей родной земле, хан Тохтамыш, сын его Кадыр-Берди – все они прославляют Идель-Йорт и говорят о родной земле, колыбели, за которую они несут ответственность перед современниками и потомками. И сама сюжетная линия возвышения эпического батыра Идегея из низов завершается поэтому наказанием его за гордыню, за отхождение от народного национального идеала. Что должен сделать эпический богатырь тюркских народов? Первое – он должен встать на защиту родной земли. Второе – он должен жениться на названной невесте, то есть, на невесте, определенной родом, проверенной невесте, потому что от того, насколько будет сильной следующая ветвь родового древа, зависит будущее целого рода. И третье – он должен избавиться от гордыни, то есть, индивидуального в пользу народного, общинного. Батыр, эпический герой должен быть знатоком родовой истории, обычаев, он должен гордиться своей родной землей.

Издание 1990 г.

Как вы знаете, наш эпический герой Идегей не справился со своей гордыней. Он нарушил эти принципы: родил сына, но не занялся его воспитанием. Сбежал, оставил семью у врага. Вот почему его сын, не получив должного отцовского воспитания, приехав к отцу, мечтал об этой кровной мести, о которой сам Идегей не мечтал. В результате стычки с сыном, эпический Идегей ослеп на один глаз. Сын засомневался в порядочности своего отца, поверил досужим слухам, т.е. продемонстрировал отход от патриархального идеала. Здесь речь идет о духовной слепоте Идегея, ведомого эгоистическими порывами (сравните с князем Игорем из «Слова о полку Игореве», мечтавшем о своей личной славе). И это привело к гибели целого государства, цивилизации, когда один тянет на себя одеяло.

«Поэтому эпического «Идегея» из сводного текста не надо, повторяю вам, путать с реальным Идегеем»

То есть, тюркский народ хотел быть единым, поэтому через это произведение транслировал эту идею единства. Он показывал возвышение из низов, процесс воспитания эпического героя в народной среде, должного воспитания, отход в процессе жизни от этого идеала и наказание, смерть за то, что он не выполнил этот наказ предков.

Поэтому эпического «Идегея» из сводного текста не надо, повторяю вам, путать с реальным Идегеем, в адрес которого наши многие татарские писатели читают «бэддога», проклятие, считая, что именно он убыстрил распад Золотой Орды, ту эпоху Золотого Века, которым гордятся тюркские народы. Вот вкратце о вкладе Наки Исанбета в создание сводного текста.

Издание 1994 г.

Я бы хотела еще обратить ваше внимание на научную статью Исанбета «500 лет дастана Идегей», где восстановлена вся историография, бытование тех или иных источников. Начиная с XVIII века в первых записях перечисляются фамилии, варианты, приводятся в библиографии 17 разных татарских источников.

Исанбет реконструирует историю Золотой Орды и показывает различия между эпическим героем и реальным Идегеем, источники, по которым нашими учеными – историками и филологами – восстанавливалась биография Идегея. Кроме того, он здесь излагает свои текстологические принципы обработки этих источников, которые бытовали в нашей стране на тот момент, когда он явил общественности эти тексты. Это научный труд, достойный изучения. И тогда, я думаю, перестанут бытовать эти желтые истории о том, что Исанбет – вор, ученый, присвоивший труд предшественников.

Издание 2006 г.

«Мы - «карлики на плечах гигантов»

К сожалению, книги опубликованы без вступительного слова Наки Исанбета. Ученый для второго варианта подготовил также вступительную научную статью (она осталась без внимания в архиве ИЯЛИ). К сожалению, мы, «карлики на плечах гигантов»: мы спешим издать текст эпоса без должных комментариев и публикуем с ошибками. Мы думаем о том, как легче сверстать книгу, чем о научной состоятельности этого издания. Я думаю, наступит время, когда третий вариант, канонически верный авторской воле Наки Исанбета, дойдет до читателя.

Но на сегодня мы с коллегами из АН РТ глубоко продвинулись вперед в изучении этой темы. На руках у меня уже есть судебные документы, где все этапы трансформации сводного текста Исанбета даны в разных цветах. Эту работу проделала Юлдуз Исанбет и суд принял ее доводы во внимание. Есть судебные документы, где авторское право Исанбета было защищено, доказано, что он является составителем сводного текста, обработавшим народные версии. Речь идет об авторстве составителя.

«Идегей» и сегодня актуален, поэтому я поздравляю «Миллиард.Татар» и радио «Китап» с большой масштабной работой

Сегодня текст, который вы превратили в аудиодастан, является вариантом исанбетовского дастана, где просто некоторые строчки с места сдвинуты из одной главы в другую по прихоти тех редакторов, которые после смерти Исанбета готовили дастан к изданию. Сегодня, когда авторское право жестко регламентируется государством, надо отдать должное «Татарскому книжному издательству» – имя Наки Исанбета появилось на последней странице юбилейного издания, увидевшего свет на татарском и русском языке. Однако это пока оформлено некорректно. Я думаю, мы подойдем к следующему изданию дастана более ответственно и имя Наки Исанбета появится на титульной странице в соответствии с авторскими правами.

«Идегей» и сегодня актуален, поэтому я поздравляю «Миллиард.Татар» и радио «Китап» с большой масштабной работой, исполнителей-чтецов. Это очень креативный ход, что вы позвали не мастеров художественного слова, а рядовых читателей.

Рабит Батулла – писатель, деятель культуры, имеющий отношение к театру, соответственно, знакомый с историей бытования трагедии «Идегей» на сцене татарской. Вы позвали Искандера Гилязова – историка, который является сыном писателя Аяза Гилязова, который прекрасно ориентируется в национальной истории и знает татарский язык в тонкостях. Фаниля Гилязева, которая представляет молодое поколение татар, которые шагают в будущее. И я думаю, молодежь до 20 лет и моложе тоже прикоснется к «Идегею», так как есть и детская версия «Идегея», которую нужно, наверное, переиздать, потому что эпос позволяет нам избежать ошибок в будущем. Здесь и кодекс семейной жизни, здесь и военная доблесть, здесь поведение и цели государственного деятеля, ответственность за свою страну. На все эти темы вы можете здесь найти ответы. Поэтому каждому, кто включит этот радиодастан, я желаю новых открытий.

Фотографии из личного архива Наки Исанбета