«Набор и ассортимент комплекса вооружения диктовался традициями»

Защитное вооружение в средневековой Евразии было одним из самых динамично развивающимся видом военного снаряжения. Объяснение этого кроется в том, что именно конструкция и состав доспеха должны были быстро и гибко реагировать на новинки наступательного оружия, изменения тактики боя и новации в технологии металлургии и кузнечного производства. Защитное снаряжение во многом определяло уровень развития всего военного дела различных государств, а на поддержание его высокого уровня уходили значительные ресурсы средневековых народов Евразии.

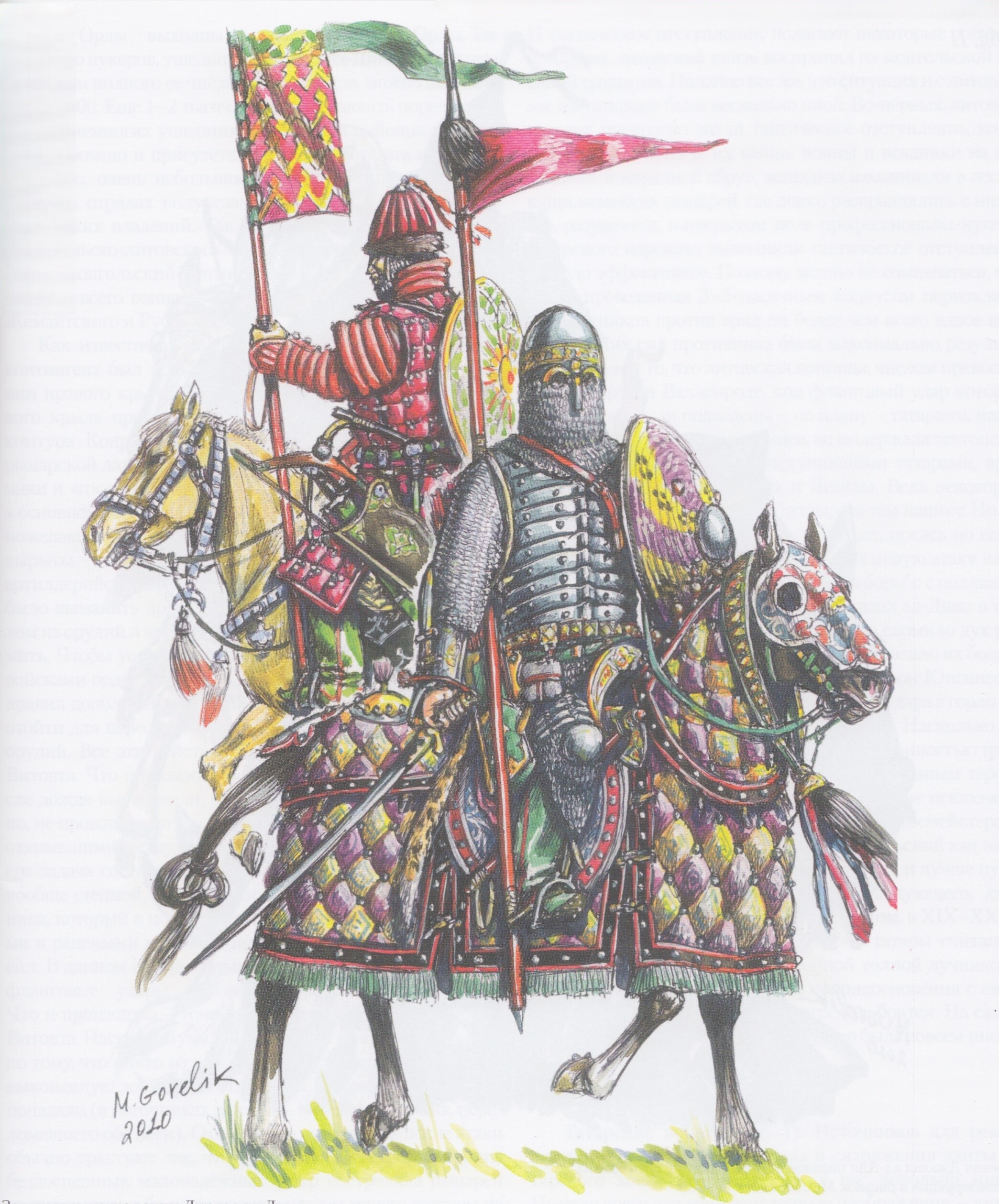

Конные латники Золотой Орды XIV-XV вв. (реконструкция М.В. Горелика)

Предоставлено автором

Формирование, набор и детали защитного вооружения диктовались тремя базовыми обстоятельствами. Во-первых, они зависели от уровня развития оружейного производства, поскольку никакая армия в мире в средние века не могла строить свою обороноспособность на привозном вооружении, а доспех был в этом смысле ключевым элементом. Во-вторых, на особенностях боевой практики и вооружения ближайших противников. Здесь главным был принцип разумной достаточности – не было смысла создавать и развивать комплекс вооружения, если существующий обеспечивал превосходство над соседями. В-третьих, набор и ассортимент комплекса вооружения диктовался традициями. Но не какими-то абстрактным этнокультурным наследием, а сословно-служилыми особенностями понимания престижности и статусности того или иного вида и типа снаряжения в данный период и на данной территории. Для формирования комплекса защитного вооружения эти обстоятельства играли решающую роль, определяя не столько набор доспеха, сколько выбор конкретных типов и форм и их оформления.

«В XIII–XIV вв. панцири собирались из прямоугольных (иногда с овальным или фестончатым краями)»

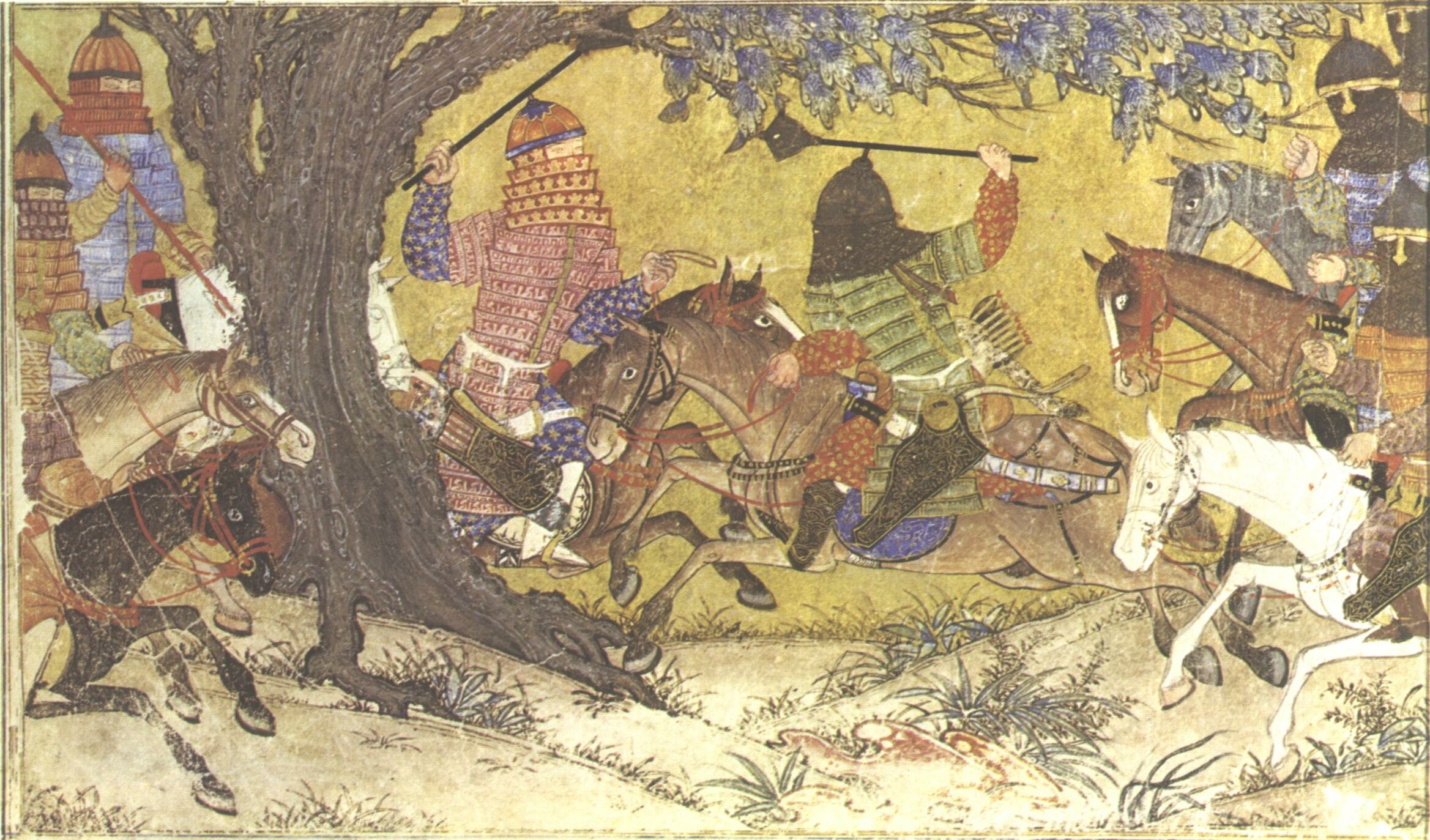

Татаро-монгольские воины в доспехах (по М.В. Горелику)

Предоставлено автором

Защитное вооружение, которое имело серьезное развитие в степной Евразии в предмонгольское время, получило новый импульс и преломление после образования Монгольской империи.

В период Улуса Джучи, насколько можно судить по археологическим данным, защитное вооружение активно развивалось. В первую очередь это касалось металлических панцирей. В XIII–XIV вв. панцири собирались из прямоугольных (иногда с овальным или фестончатым краями) выпуклых пластин с отверстиями по краям. Различаются по величине деталей ламеллярные (собиравшиеся из сравнительно мелких пластин) и ламинарные (из крупных).

По способу крепления панцирных пластин панцири делились на пластинчатые, где пластины соединялись между собой с помощью кожаных ремешков; на чешуйчатые, где пластины крепились к матерчатой или кожаной основе заклепками, а между собой ремешками; и куяки (получившими в Европе название «бригандин»), собираемые из большого размера пластин, приклепывавшихся к кожаной или суконной основе и частично между собой.

Распространенным, судя по средневековым миниатюрам, ввиду простоты изготовления и высоких защитных свойств – стал принесенный монголами доспех, чья основа из мягких материалов была подбита с изнанки железными пластинами. Обычно это были чешуйчатые панцири – куяки, а также прототипы европейских бригандин из крупных стальных пластин.

«А на спине у них панцирь их буйволовой или другой какой кожи, вареной и очень крепкой»

Все типы панцирей состояли из нагрудника и наспинника, соединенных между собой боковинами, длина которых доходила до бедер и пристегивавшихся между собой на боку и плечах. Развитие этих средств защиты в золотоордынское время шло в сторону увеличения их подвижности, непроницаемости и надежности. Характерным элементом доспеха этого времени являются специальные наплечники и длинный подол для защиты бедер с широкими вырезами спереди и сзади для удобной посадки в седле, а также пластинчатые защиты горла и лица.

Поединок. Миниатюра к Шах-наме. Детройтский музей искусств

Предоставлено автором

Вместе с тем письменные источники часто упоминают также кожаные доспехи. Подробное описание было дано доспеху из кожи у монголов папским послом Дж. де Плано Карпини: «некоторые имеют латы... из кожи, сделанные следующим образом: они берут ремни от быка или другого животного, шириною в руку, заливают их смолою вместе по три или по четыре и связывают ремешками или веревочками; на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем – в середине... отсюда, когда нижние ремни, наклоняются, верхние встают и таким образом, удваиваются или утраиваются на теле».

Подобную защиту описывал также венецианец Марко Поло, говоря о снаряжении татарских воинов, указывает: «а на спине у них панцирь их буйволовой или другой какой кожи, вареной и очень крепкой». Скорее всего, конструкция кожаных доспехов была аналогична металлической броне и состояла из тех же пластин, но только сделанных из многослойной кожи.

Полное защитное вооружение, принесенное в Восточную Европу, произвело огромное впечатление на европейцев. Характерно, как автор Галицко-Волынской летописи описывает удивление европейцев, встретившихся на поле боя с войском Даниила Галицкого, полностью снаряженным на «татарский манер»: «Немцы же дивящееся оружью Татарьскому … людье во ярыцех, и бе полков его светлость велика, от оружья блистающася». То есть, все воины были в пластинчатой броне – йараках (тип пластинчатого доспеха).

«Кольчато-пластинчатый доспех завоевал ведущие позиции на всем Среднем и Ближнем Востоке, в Восточной Европе»

На начальном этапе истории золотоордынского доспеха основную часть его составляли ламеллярные доспехи, собранные из рядов мелких пластин. Но уже во второй половине XIII в. начинает активно использоваться кольчуга и кольчужный доспех. В XIV в. иногда, видимо, происходит их совместное использование: кольчуги как нижнего и пластинчатого как верхнего доспехов. Тем не менее кольчуга постепенно вытесняла пластинчатую броню.

Абсолютным новшеством стало изобретение восточных оружейников последних десятилетий XIV в., которые придумали соединять железные пластинки не ремешками, а железными колечками. Очень быстро кольчато-пластинчатый доспех завоевал ведущие позиции на всем Среднем и Ближнем Востоке, в Восточной Европе, где получила название «бехтэр» («наилучший», «совершенный»). Его функциональные свойства – прочность, гибкость, относительная легкость – были непревзойденными, но сложность в изготовлении делали ее достоянием исключительно знатных воинов.

Также распространились принесенные монголами створчатые кованые наручи, а также и кольчато-пластинчатый набедренник.

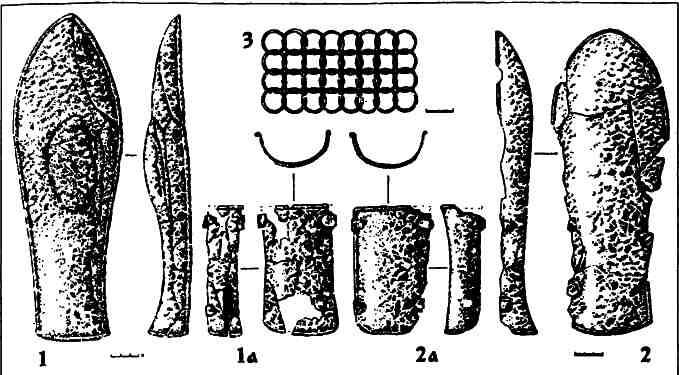

Наручи. Северный Кавказ. XIII-XIV вв.

Предоставлено автором

Кованые створчатые поножи также получили кольчужные соединения. Надо отметить, что именно ордынские изобретения XIV в. послужили сложению полного кольчато-пластинчатого доспеха, распространенного на Ближнем и Среднем Востоке в XV–XVII вв., повлиявшего на развитие доспеха на Руси, в Речи Посполитой и в Венгрии.

Относительно шлемов можно сказать, что здесь традиции, принесенные монголами в Восточную Европу, полностью возобладали. Среди археологических находок мы встречаем обычно шлемы именно с монгольскими признаками – козырьками, шпилями, с увенчанием кольцами для привязывания ленты. Но технически шлемы становились совершеннее: теперь их сваривали из околыша и трех-двух или даже односоставной тульи. Характерным ордынским признаком была отделка края околыша или соединительных накладок частой насечкой зубилом. Уже к середине XIII в. на основе центральноазиатских, местных и ближневосточных традиций формируются новые системы защиты лица воина. Во-первых, это полумаска с наглазниками и наносником, а во-вторых, забрало в виде маски-личины. Все известные золотоордынские забрала одного типа – изображают лицо с миндалевидными, окаймленными выпуклыми веками, глазами, с бровями вразлет, приоткрытым, чуть «улыбающимся» ртом, огромным горбатым носом и чаще всего загнутыми вверх остроконечными длинными усами. Иногда отковывалась борода, прикреплялись на шарнирах литые из бронзы уши.

Шлем XIII в. Чингульский курган

Предоставлено автором

Этот тип забрала стал настолько популярен на мусульманском Востоке, что воспроизводился в северо-западном Иране, в восточной Анатолии, на Кавказе в XV–XVI вв.

«Края умбонов по золотордынской ремесленной традиции также отделаны зубчатой насечкой»

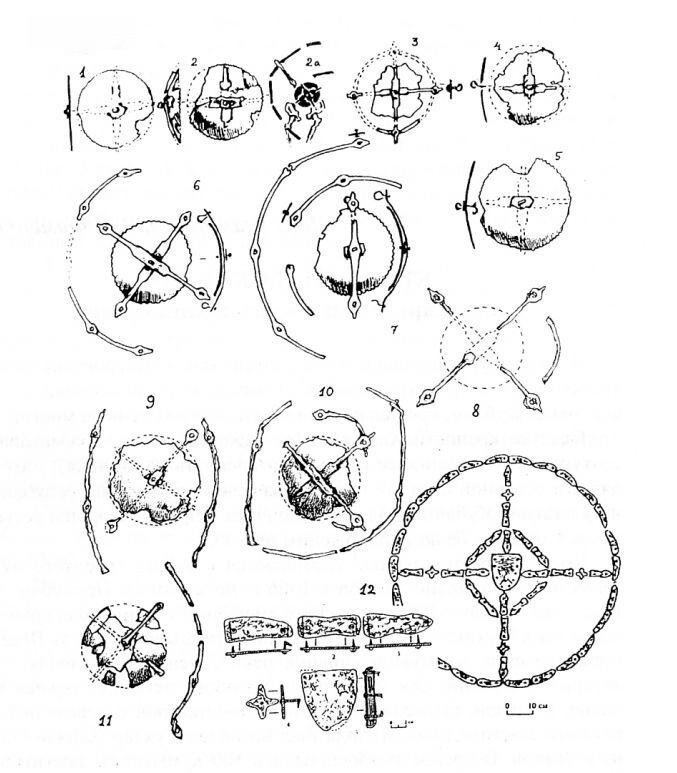

Воины Золотой Орды полностью восприняли монгольский прутяной щит. В Прикубанье в середине XIII в., с появлением в причерноморско-приазовских владениях Улуса Джучи итальянских колоний, восприняли западноевропейскую систему оковки железом органической основы щитов. Так появились круглые умбоны, крепившиеся к основе наложенными крестообразно полосками железа, чьи концы расплющивались, пробивались, и в отверстия вставлялись заклепки с кольцами, к коим привязывались шнуры или ремешки рукояти.

Детали щитов (по М.В. Горелику)

Предоставлено автором

Края умбонов по золотордынской ремесленной традиции также отделаны зубчатой насечкой. Иногда они дополнялись радиальными оковками из прутьев железа, расплющенных в местах приклепывания к основе. Подобная система укрепляла не только прутяные щиты монгольского типа, но и дощато-кожаные.

Значительные изменения произошли в XIII в. в экипировке и защитном снаряжении коня. Седло облегчалось, а узда усложнялась за счет использования мягкой подкладки. С появлением кольчато-пластинчатой брони она стала лучшей защитой боевого спутника знатного татарского батыра. Еще чаще применялся доспех кожаных пластинок и полос, а особенно толстостеганые панцири из мягких материалов. Характерно описание подобного типа вооружения, оставленного Галицко-Волынской летописью: «Немци же дивящееся ороужью Татарьскому беша бо кони в личинах, и в коярах кожаных». Крытые узорными тканями, обшитые металлическими пластинками, окаймленные бахромой и кистями, такие мягкие доспехи могли украсить коня и весьма знатной особы. Конский доспех всегда включал в себя маску-налобник – «личину». Его изготовляли из кованого железа или твердой кожи. Кожу расписывали, а железо гравировали узорами. Дополняли убор коня наузы, плюмажи, кисти и металлические подвески узды и сбруи.

Байдана. Восточная Европа, XV-XVII вв. Музей Кливленда

Предоставлено автором

Таким образом, оружие Улуса Джучи, в котором традиции, принесенные монголо-татарами с Востока, наложились на ремесленную и воинскую традицию Восточной Европы, активно развивалось на протяжении XIV–XV вв. и выработало целый ряд оригинальных боевых средств, новых типов оружия и воинского снаряжения, которые получили поистине мировое признание на огромных просторах Азии и Европы, вызвав целый ряд подражаний и заимствований. Все это существовало как единая система боевых средств и защитного снаряжения. Различное распределение набора оружия внутри общего комплекса вооружения – практика весьма характерная для Средневековья, когда социально-сословный ранг, по существу, совпадал с имущественным.

Подготовил: Искандер Измайлов