Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Радиф абый Гаташ втайне собрал мои стихи в первую книгу

− У вас прекрасные стихи и вкус языка. Неужели вы его впитали в автограде, где сейчас живете?

− Родилась я в деревне Азьметьево Актанышского района – это небольшая деревушка в две улицы. Здесь же получила начальное образование. В нашем классе на одного учителя было всего трое учеников – практически индивидуальное обучение. Затем окончила Такталачукскую среднюю школу.

− Откуда в вас зародилась любовь к поэзии?

− Нас обучали удивительные учителя, я им очень благодарна. Нас воспитывали и обучали преемники Республики, и мы выросли преемниками нашей Республики. Интерес и любовь к поэзии были у меня с детства. В меня вложено воспитание и забота моих бабушек, в детский сад я не ходила. Моя бабушка (пусть будет доволен ей Всевышний) писала стихи и баиты, напевала их, часто читала нам баит «Сак-Сок». Все это, видимо, западало мне в душу, поэтому уже в школе на уроках литературы учителя быстро заприметили мой интерес к литературному слову и поэтические способности. В школе в то время еще задавали творческие домашние задания, например, написать стихотворение или рассказ. Наверное, это тоже дало свои плоды, и вскоре мои первые наивные стихотворения стали отправлять в районную газету.

В Актаныше есть примечательное творческое объединение «Агыйдел дулкыннары». Когда училась в седьмом классе, меня туда пригласили и сказали: «Дорогая, ты обязательно должна писать!»

Особенно я благодарна моему учителю татарского языка Шаемовой Альбине Мубараковне. Именно благодаря её стараниям и вере в меня, я полюбила литературу, и побеждала в республиканских олимпиадах по татарской литературе.

− Вы говорили, что ваша первая книга была напечатана еще в школьные годы. Как так вышло?

− Это довольно интересная история. После победы в одной из олимпиад я попала на смену в лагерь «Сәләт». Там моему увлечению поэзией было уделено отдельное внимание. На встречи к нам в лагерь приходили такие именитые поэты как Джавдет Сулейманов, Ильдар Юзеев, Ренат Харис и т.д. Там я познакомилась с поэтом Радифом Гаташем, чьи стихи знала наизусть. Так получилось, что Радиф абый в тайне собрал мои стихи в книгу, которая была издана в издательстве «Магариф» − это было большим сюрпризом и очень значимым событием для меня. Очень ценно, что этот сборник тогда привлек внимание среди литераторов, и в след за книгой вышла в свет рецензия на нее от самого Марселя Галива! Я вспоминаю эти события с особой благодарностью в сердце.

− Сколько вам тогда было лет?

− Мне было 17, в этот год я окончила школу и поступила на факультет татарской филологии Казанского государственного университета. Это были лучшие времена татфака – работали творческое объединение «Әллүки», газета «Тәрәзә». Мы учились в такой творческой среде, где каждому из нас оказывалось много внимания.

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

«За целый день в Челнах произношу ли я хоть одно слово на русском языке...»

− Сейчас татфака уже нет, но что он представлял из себя в то время?

− Знаете, для меня самым ценным в татфаке было то, что мы себя там чувствовали нужными и ценными. Это чувство и уверенность вложили в меня еще в детстве в Актаныше. К примеру, глава района Энгель Навапович знал по именам и узнавал каждого ребенка, у которого были способности и стремление к творчеству, искусству или спорту. И когда видел меня где-то, всегда спрашивал: «Что-то твоих стихов давно не видно… Ты обязательно пиши, не бросай!» Это было удивительно. Особенно, если учитывать то, что тогда в Актанышком районе средних школ было около тридцати. И в каждом мероприятии, на музыкальных или поэтических конкурсах, причем не только в районном центре, но и в деревнях, он сам принимал участие как зритель. Воспитанию подрастающего поколения уделялось большое внимание.

Точно также на татфаке – к нам было особое отношение. И обучали нас удивительные преподаватели – будь то Фарит абый Юсупов, Хатыйп абый Миннегулов, Дания апа Загидуллина, Искандер абый Гилязов, Гульфия апа Гайнуллина, Нурфия апа Юсупова и другие. Каждый из них видел в нас личность и равного себе человека, поэтому никогда в моей душе не возникало и доли сомнения – «а нужны ли мы кому-то?», «нужен ли мой родной язык?» Таких наущений не было, мы росли и всегда чувствовали, что ценны и нужны нашей родине.

− Вы пишете только на татарском языке, и росли с ощущением того, что татарский язык очень важен и нужен. Но сегодня не кажется ли вам, что татарский язык, как будто, остался сиротой? Какая у него судьба, на ваш взгляд?

− Знаете, мне, наверное, повезло, что я живу в Набережных Челнах. Потому что, признаюсь, приезжая в Казань, я ощущаю какое-то упадочное состояние вокруг. Пробыв немного в столице, хочется быстрее вернуться домой и стряхнуть с себя это все, возразить и воспротивиться этому. За целый день в Челнах произношу ли я хоть одно слово на русском языке... Все мое окружение говорит только на татарском языке, и в городской среде мне тоже попадаются люди, говорящие на нем – будь то работа, магазин, больница, школа или дом. Я живу, говоря на родном языке.

«А что будет, если сказать ребенку: «Нет, улым, твой родной язык тут никому не нужен, зря стараешься, и вообще, он скоро исчезнет»?..

− Значит, в Челнах все же есть татарская жизнь, «мөхит»?

− Безусловно! Поэтому, когда я слышу разговоры о том, что татарский язык исчезает и что он никому не нужен, я вздрагиваю. Думаю, что ставить диагноз о том, что целая нация, пронесшая через века огромное литературное и культурное наследие, которая выжила и сохранилась даже в очень трудные времена, исчезает – это по меньшей мере глупо и безответственно. В моей голове не укладывается, что какой-то простой смертный может делать такие прогнозы и выводы о судьбе целого народа. Ни у кого нет такого права. Наверное, каждый в этом вопросе говорит и может говорить только о себе. Значит, для такого человека нет возможности общаться на родном языке со своими детьми или внуками…

− Помимо прочего, увеличилось количество родителей, которые в школе для своих детей вместо татарского языка, выбирают русский или английский. Более перспективные в подготовке к экзаменам предметы.

− Мне кажется, постепенно ситуация разварачивается в другую сторону. Сейчас количество родителей, предпочитающих родной татарский язык для своих детей, наоборот растет. Например, моему старшему сыну 14 лет и он учится в гимназии «Адымнар-Чаллы». Этим летом он самостоятельно организовал онлайн-курсы, на которых бесплатно обучает своих сверстников татарскому языку. Все лето два раза в неделю проводил уроки, ведет канал https://t.me/kkkaynarrr, продумывает методику. У него даже есть идея открыть в каждом городе школу обучения татарскому языку. А ведь это 14-летний ребенок, и он растет с мыслью, что татарский знать нужно, что на родине его родной язык нужен и значим. А что будет, если сказать ему: «Нет, улым, твой родной язык тут никому не нужен, зря стараешься, и вообще, он скоро исчезнет»?.. Ребенок потеряет веру и в себя, и в меня, и в общество... Но в то же время, буквально по всем средствам массовой информации твердят о том, что язык исчезает, татарский никому не нужен, как будто идет агитация какая-то…

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

− Много у него учеников?

− Сейчас в его телеграм-канале около ста человек, это единомышленники, которые согласны с ним в том, что татарский язык нужен. Насколько мне известно, это ребята разных национальностей.

О своем проекте, идее и мотивации Ильяс Сираев, сын татарской писательницы и поэтессы Лилии Гибадуллиной, рассказал в интервью «Миллиард.Татар».

− Но сейчас уже не новость и не сенсация то, что в школьной программе татарского много меньше, чем было раньше. Что нам делать и как сохранить язык, на ваш взгляд?

− Ясно как день, что только уроками татарского языка в школе его не выучить. Но и у меня, к сожалению, нет ни рецепта для решения этого вопроса, ни волшебной палочки. Да, я очень хочу, чтобы мои дети могли ходить в татарский детский сад, потом пойти в татарскую начальную, среднюю и старшую татарскую школу, получить среднее или высшее образование на татарском языке…

Мои родители, мои бабушки и деды, прабабуши и прадеды... были татарами. Я тоже познавала и познаю этот мир на татарском языке, поэтому естественным образом и мои дети воспитываются так − других вариантов я не вижу. Так и должно быть. Вы правы, опасение действительно есть, это связано и с изменениями системы образования, едиными государственными экзаменами, отсутствием национального университета... Но ведь эти дети, наверное, рождены не только для того, чтобы сдать ЕГЭ. Твое дитя – это продолжение тебя, твоего рода. Есть жизнь и после экзаменов...

Обязательно нужно читать Дэрдменда − но не головой, а сердцем…

− Вы пишете стихи, литературные произведения на татарском языке, издаете книги. Есть ли у вас портрет вашего читателя? Кто он?

− На самом деле, я не считаю себя популярным писателем. Творчество для меня, по большей части, это голос души, отдушина, способ сохранить себя, поэтому в первую очередь я пишу для себя. Что касается поэзии, мой читатель – это, наверное, среднее поколение. Но вне зависимости от возраста, если кому-то интересны мои книги и произведения, это всегда иксренне радует. Потому, что поэзия – это очень личное. Если мои стихотворения способны создать в чьей-то душе некий резонанс, вызвать отклик, если читатель чувствует и понимает этот мир также как ты − это, право, удивительно.

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

Книга “Алиф. Лям. Мим” стала одной из моих первых книг в прозе. Её читает больше старшее поколение, которое знает и узнает личностей в ней. Мне звонят взрослые люди в 70-летнем возрасте и говорят, что после прочтения книги прослезились. Для меня очень ценно то, что мое видение мира им импонирует или цепляет. Будь их 10 человек или 100, каждый из них мне дорог. Я не считаю себя писателем для широких масс, и не пишу с мыслью о том, что может понравиться или не понравится читателю.

− В эпиграфе вашей книги мы заметили Йолдыз Миннуллину. А есть ли у вас любимые татарские поэты?

− Их много. Дэрдеменд, Мударрис Аглям, Зульфат, Хасан Туфан, Гамил Афзал, Сажида Сулейманова... Данис Хайруллин, Ляис Зулькарнай... Конечно же Луиза Янсуар, Йолдыз Миннуллина, Рузаль Мухаметшин... Не перечесть. К слову, очень жду новых поэтических сборников от Луизы и Рузаля. К каждому поэту я возвращаюсь, и множество раз перечитываю, в зависимости от состояния души. Каждый из них лечит по-своему, у каждого свой рецепт. Книжный шкаф для меня как аптечка...

− А для тех, кто только начинает знакомиться с татарской литературой, можете выделить пять произведений, которые стоит прочесть?

− Ну, это очень сложный вопрос! Если мы говорим о тех, кто только учит татарский, наверное, стоит начать со стихотворений для детей…

− А для тех, кто возвращается к татарскому?

− Поэзию Дэрдменда. И читать не головой, а сердцем...

«Мы должны дать детям необходимый уровень татарского языка, чтобы они могли читать и понимать татарскую литературу»

− В чем вы находите вдохновение, чтобы писать?

− Во всем. В жизни, в людях, в каждом моменте. Я люблю эту жизнь, и вам советую. Если уж на нашу долю выпало жить в такую непростую эпоху, это надо принять с благодарностью и пережить ее в здравом уме и с чистой совестью...

− У вас есть сыновья. Не сложно ли сейчас найти хорошую детскую литературу на татарском языке?

− На самом деле непросто. Как оказалось, детская литература сама по себе тонкая и сложная вещь, это я поняла, только став матерью. К примеру, мы, будучи детьми, еще не могли читать в оригинале творчество Тукая. Но для нас мосты к этому наследию возвели Бари Рахмат, Шавкат Галиев, Рабит Батулла, Роберт Миннулин, Лябиб Лерон и другие. И писатели каждого поколения не должны быть равнодушны к этому вопросу, должны писать для детей. Для того, чтобы наши дети могли читать и понимать те произведения, на которых росли мы, мы должны дать им необходимый уровень татарского языка и проложить эти мосты к творческому наследию. Должны.

Отчасти именно поэтому я пишу и для детей, в первую очередь, для своих сыновей. Да это очень сложное, но и очень благородное дело − детская литература.

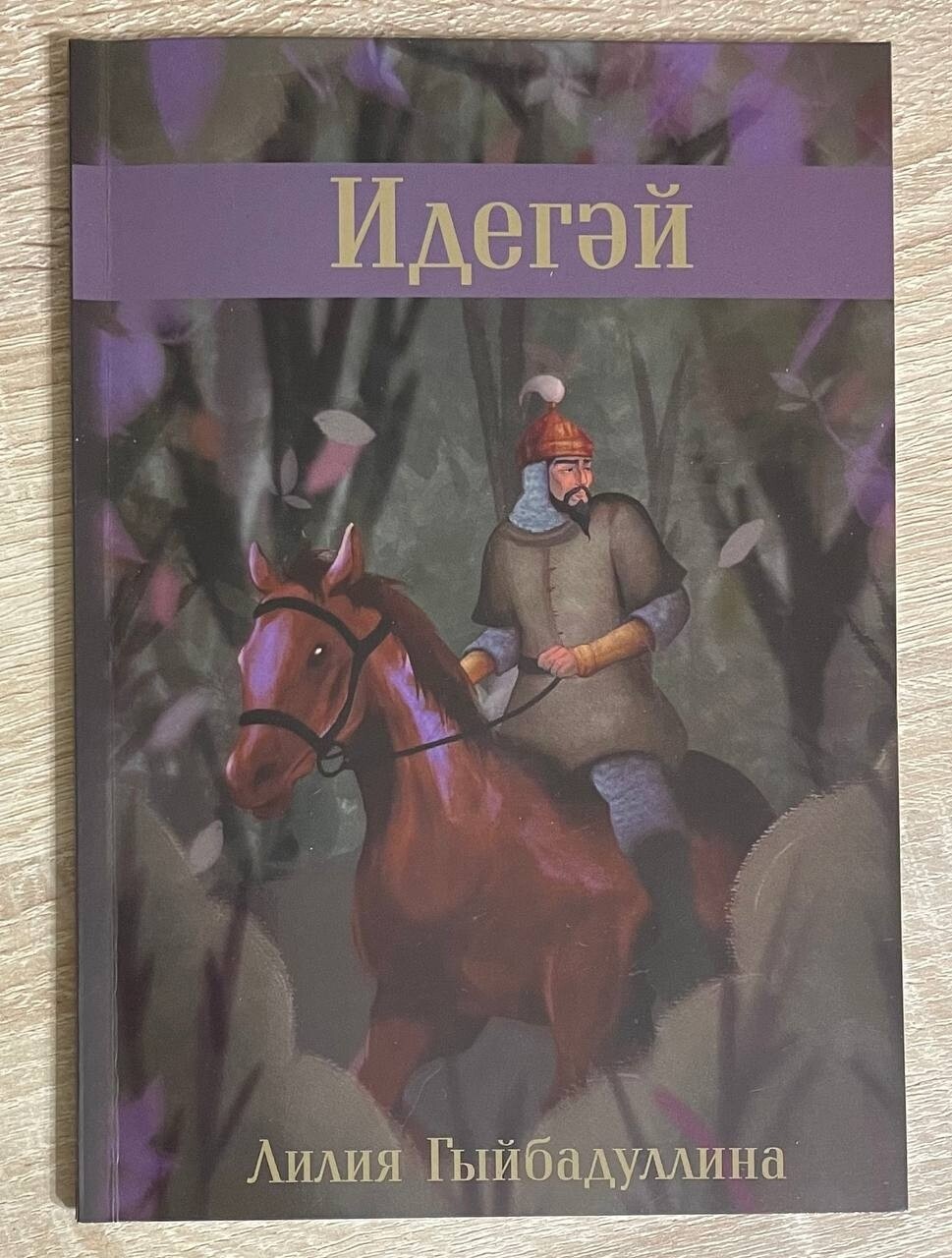

«Идегей» – это дух народа, красноречие и поэтические традиции тюрков

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

− Из этой же цели вы не так давно издали книгу по мотивам дастана «Идегей». Расскажите об этом своем труде? Интересно ли это детям?

− Несколько лет назад, когда я ехала в челнинскую гимназию для встречи с детьми, мне позвонил Ркаил абый Зайдулла и предложил написать в современном формате произведение для детей и подростков, основываясь на дастан «Идегей». На встрече в школе я подняла этот вопрос и действительно ощутила интерес со стороны как учащихся, так и учителей. Повесть «Идегей. Игра ханов» в таком формате, чтобы читатель вместе с главным героем по мере развития сюжета погружался в игру, выбирал героев, проходил уровни. Детям это интересно.

− Почему вы выбрали именно сюжет «Идегея»? Не многие взрослые знают об этом татарском эпосе, кто-то даже говорит, что это уже не актуально.

− Дастан «Идегей» предложил сам Ркаил абый и, как оказалось, очень кстати. Как поэту для меня, помимо всего прочего, ценно то, что дастан написан изумительным, «вкусным» языком! Это и поэтические традиции тюрков, устное народное творчество, красноречие, дух народа... Во-вторых, дастан ведь по сути о преданности своему народу, своему языку, своей Родине. Он призывает быть выше каких бы то ни было личных благ и интересов, призывает думать о будущем и своей Родине.

− Если это не секрет, поделитесь своими творческими планами? Какие книги еще планируете издавать?

− Сейчас я работаю еще над одной книгой для детей, она уже практически готова к изданию. Называется «Шакмак туп» («Квадратный мячик»), для учеников начальной школы. Совсем недавно вышла в свет моя новая книга «Алиф лям мим», посвященная авторам Алифбы С.Г. Вагизову и Р.Г. Валитовой. Этим летом дописала поэму о Сююмбике. Хочу написать книгу об истории своей родной деревни, о её людях. Может и не очень мудрено обсуждать свои планы, но пусть это будет мотивацей к их релизации. Ведь, как говорится в народе, сказанное слово − это выпущенная стрела.