Максум Акчурин начал с того, что лекция является продолжением темы, поднятой летом предыдущим лектором Жаксылыком Муратовичем Сабитовым, так же связанной с генетическими исследованиями. Основной сферой своих научных интересов Максум Акчурин назвал историю периода XV-XVII веков. Рассказал, что в своих работах, в том числе совместных с Жаксылыком Сабитовым, уже использовал результаты ДНК-тестов. Изучали генетическое родство представителей старинной общеордынской знати среди касимовских татар из родов Ширин, Аргын, Кыпчак, Мангыт, а также представителей местной татарской знати других мещерских уездов. Исследователи пытались восстановить генеалогические связи, которые отсутствовали в письменных источниках. Одним из удачных примеров назвал подтверждение родства Девлеткильдеевых и Дебердеевых, которое предполагалось исходя из очень старинного шэжэре, уходившего глубоко в домосковский период. В одном из ранних колен Девлеткильдеевых было записано имя Идебердей, от которого и пошла ветка современных носителей фамилии Дебердеевых. Кроме этого, проводилось большое исследование под руководством Института истории им. Шагабутдина Марджани, посвященное изучению Y-хромосомы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не было ли в роду предания, что предок был пленным с каких-то ливонских войн или русско-польских войн»

Сам лектор с ДНК-тестами столкнулся в 2009 году, когда ему казахские друзья предложили узнать о происхождении князя Бехана:

«Казахская база тогда уже насчитывала более сотни образцов, распределенных по родам: Аргын, Найман, Алшин... Наивно подумал, получу свою Y-хромосому, сравню и пойму к какому роду относиться наша фамилия. Однако реальность оказалась иной – вышла совершенно другая гаплогруппа J2b, которая, как уже потом выяснилось, вообще имеет древнеевропейское происхождение. За эти годы через меня прошло более тысячи тестов. С очень многими людьми пришлось общаться, обсуждать результаты. По моим личным наблюдениям, большинство татар ожидают у себя «азиатские» гаплогруппы. Поэтому те, кто их получал, обычно оставались очень довольными, а многие из тех, кто получал какие-то «европейские» гаплогруппы, скорее, немного разочаровывались. Как только стали приходить первые коммерческие результаты, среди них стали попадаться в том числе гаплогруппы R1a, где среди ближайших совпадений оказывались европейцы. Когда я в том же далеком 2009 году первый раз увидел такой результат, сам оказался в тупике. Опять же по наивности сначала поинтересовался: не было ли в роду предания, что предок был пленным с каких-то ливонских войн или русско-польских войн. Очевидно, что человек ничего не смог ответить. Но со временем мы пришли к понимаю, что здесь что-то другое, более древнее. А те, например, у кого выпала другая европейская гаплогруппа I1, тут уже сами решили, что речь идет о викингах. Тем более русы-скандинавы были подробно описаны у Ибн-Фадлана. Но и эта теория в итоге нами отмелась, носители этой гаплогруппы появились на европейской части современной России намного раньше.»

Виды генеалогических ДНК-тестов и методы их интерпретаций

На экране были показаны различные виды генетических тестов, и лектор подробно объяснил, как они работают:

«Самый понятный вид теста – Y-хромосомный, по нему проверяют родство по прямой мужской линии. Есть похожий тест – митохондриальная ДНК, по которой проверяют прямую женскую линию. Есть третий вид теста очень популярный в коммерческих лабораториях, где в маркетинговых сообщениях обещают показать «национальный» состав крови – аутосомный тест. Но его результаты менее очевидные и не всегда понятные. В отличие от Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, аутосомы содержат информацию о всех предках. Для научных исследований это может быть полезно, так как несколько образцов отражают историю всей популяции. Существует несколько методов интерпретаций аутосомных результатов. Самым распространенным является метод ADMIXTURE, при котором выявляется набор предковых компонентов, хотя они и условны. Предковые компоненты – это не реальные популяции, а то, как программа их сгенерировала относительно загруженной базы популяций. Обычно разработчики подобных калькуляторов, называемых оракулами, заранее устанавливают количество компонентов и задают базовые компоненты, как правило, часть из них – это древние популяции времен каменного века или бронзового века. От того какие выбраны базовые компоненты и сколько их задано зависит как будет выглядеть итоговый результат. В интернете можно найти много искушенных людей, которые сами «крутят» эти компоненты для собственных интерпретаций. Другими популярными похожими методами являются PCA – метод главных компонент, и FST – измерение генетические расстояний. Еще один метод IBD вычисляет общие сегменты. Фиксируя участки ДНК, полученные от общего предка, IBD используется для поиска относительно недавних родственных связей, но метод не может определить по какой линии было родство: по отцовской или по материнской.»

«В наше время, кажется, что границы идентичности выглядят расплывчато»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перед тем как рассказать об использовании генетических тестов в исследованиях по истории, Максум Акчурин остановился на вопросе идентичности:

«Человек по своей природе существо социальное. Неотъемлемой частью социальных отношений является идентичность. Идентичность – это ощущение принадлежности к какой-то определенной группе людей. При этом человек живет на разных уровнях идентичности и границы могут быть разными. Семья – это самый сильный уровень. Идентичность может быть, например, религиозной, или какой-то иной, например, сословной. Таким образом, люди воспринимают себя членами этого некоего сообщества. А у этого сообщества людей может быть своя общая история, наполненная какими-то важными для сообщества событиями. В наше время, кажется, что границы идентичности выглядят расплывчато. Но есть такой определенный уровень идентичности, если даже не брать сегодняшний день, а только историческое время, это когда люди стремились заключать браки только между членами определенной группы. Существует другое понятие из биологии – популяция. Применительно к людям, это группа, где большинство браков заключается только внутри этой группы. Это явление генетикой фиксируется, поскольку фиксируются родственные связи на разных уровнях между людьми и между популяциями: как современными, так и древними.»

Лектор задался вопросом: «Понятия популяция и этничность совпадают? Это не равнозначные понятия, это всегда надо иметь в виду, они из разных плоскостей. Т.е. не всякий этнос представляет собой единую популяцию, как и не каждая популяция может отражать единую идентичность. В археологии оперируют другим понятием – археологическая культура».

Лектор опять спросил аудиторию: «Являются ли археологические культуры этносами или популяциями?». Подчеркнул, что большинство ученых к этой проблеме подходят с осторожностью. И тем более зачастую невозможно установить, на каком языке говорили люди древних эпох.

Народы Поволжья и Приуралье в пространстве современных генофондов

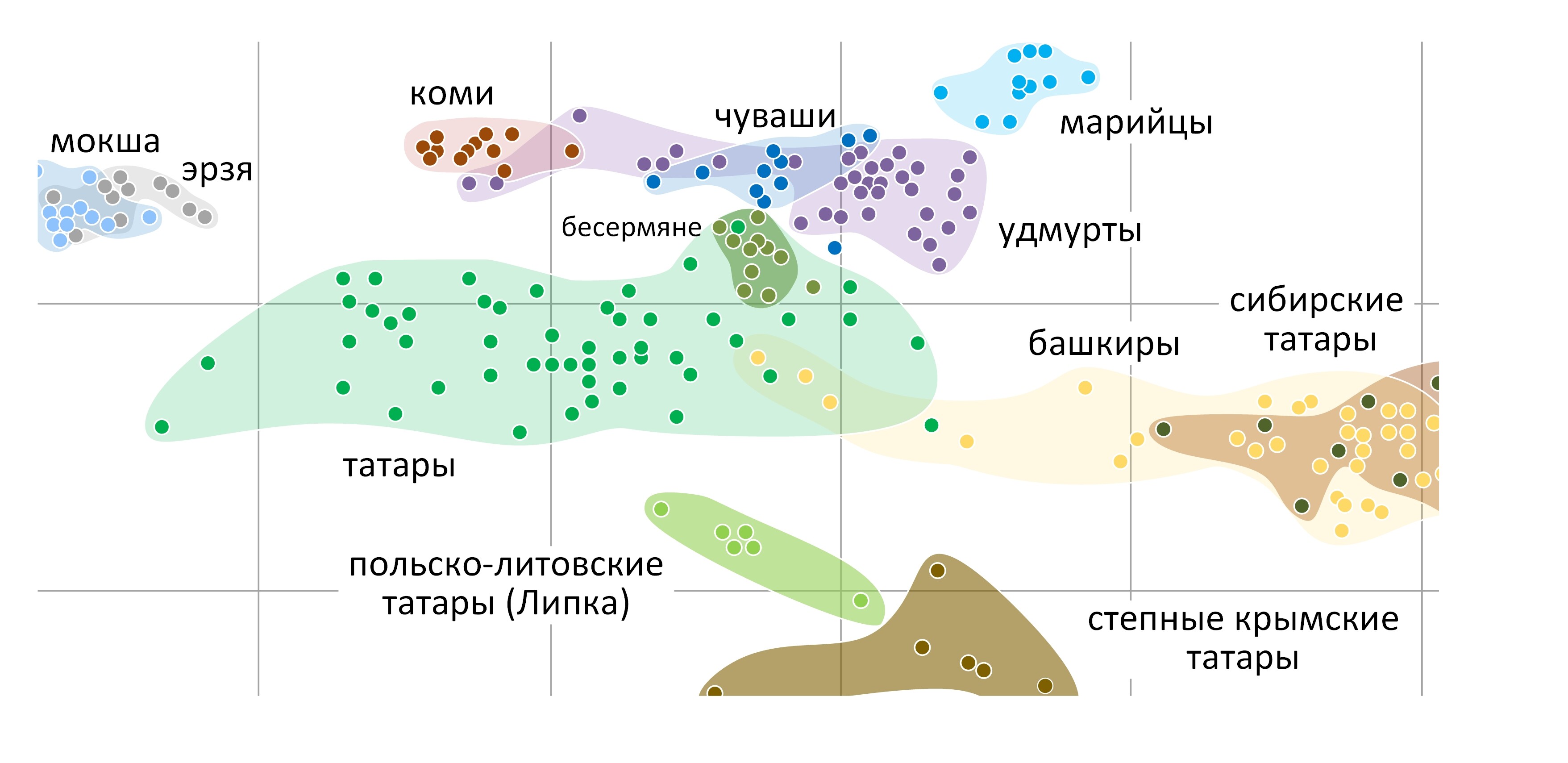

На новом слайде были представлены генофонды современных популяций, изображенные на графике главных компонент PCA. Многие популяции образуют кластеры:

«Все татарские образцы Поволжья и Приуралья разместились в собственной области, которая отстоит от других областей. Можно увидеть области «чуваши», «удмурты» и другие. Чем дальше области друг от друга отстают, тем больше между ними генетическая дистанция. График разделяется на две главные компоненты, но если добавить третью компоненту, то график станет трехмерным. Тогда некоторые образцы на трехмерном графике могут оказаться расположенными чуть дальше, чем на двухмерном. Рядом с татарским кластером присутствует область образцов польско-литовских татар, а еще чуть дальше степных крымских татар. В область «татары» также попали образцы татароязычных бесермян, выходцев из Карино, вместе с потомками каринских князей. С ними соседствуют не только образцы из Заказанья, но и из правобережных районов Татарстана и Восточного Закамья. Они расположились в той части кластера, которая направлена в сторону «удмуртского» и «чувашского» кластеров. Частично «татарский» кластер пересекается с образцами, отмеченными как «башкиры». Единственный пока образец касимовского татарина сместился к границе кластера в сторону польско-литовских татар».

Рисунок. График PCA (G25). Первая и вторая компонеты.

Лектор показал набор гаплогрупп и субкладов по Y-хромосоме, которые были определены в ходе прошедшего исследования. Субклады были разделены на несколько основных типов: на «южные», «западноевропейские», «восточноевропейские», «азиатские», выделены «восточноазиатские», и «урало-сибирские». Поскольку у татар явно отсутствует «эффект основателя», то набор гаплогрупп во многом вышел соответствующий аутосомному набору компонентов, которые были определены через метод ADMIXTURE.

«Я столкнулся, что люди переоценивают Y-хромосому. Как мы помним, с каждым поколением количество предков удваивается. Если мы возьмем два поколения назад, то число предков будет четыре, три поколения – восемь. Вклад в генофонд предка по прямой мужской линии, который жил пятнадцать поколений назад составит тысячные доли процента. Когда людям делают интерпретации, иногда говорят примерно такие слова: Ваши предки 10 тысяч лет назад жили, пусть условно, где-то на Ближнем Востоке. Кто такие наши предки 10 тысяч лет назад, когда говорим о родстве по Y-хромосоме? Это миллионные доли процента нашего генофонда. Корректнее было бы сказать не предки, а предок, живший в конкретный период времени. Хотя в действительности мы получаем долю генофонда этого древнего предка и по многим другим линиям помимо прямой мужской. Сталкивался еще с такой ситуацией. Получает человек гаплогруппу, которая, например, характерна для народов Ближнего Востока, J1 или J2a, и говорит: теперь знаю, почему в нашем роду рождались все «темными». Очевидно, что не этот один предок определил цвет волос и кожи для данного человека, а совокупный вклад всех остальных предков, которые могли принадлежать к совершенно разным гаплогруппам и внести куда больший вклад. Это надо иметь в виду».

Оценку IBD связей между современными евразийскими народами можно увидеть в двух работах, больше нацеленных, правда, на изучение финно-угорских популяций: «Гены обнаруживают следы общей недавней демографической истории для большинства уральскоязычных популяций» («Genes reveal traces of common recent demographic history for most of the Uralic-speaking populations», 2018), «Между озером Байкал и Балтийским морем» («Between Lake Baikal and the Baltic Sea: genomic history of the gateway to Europe», 2017). Приложенные к статьям материалы показали, что общие IBD-сегменты у евразийских популяций проявляются по-разному. Практически все соседние к татарам народы: чуваши, башкиры, удмурты, марийцы имеют высокий внутрипопуляционный уровень сумм общих сегментов IBD. Общие сегменты накопились за счет обмена генами, называемого дрейфом генов, который мог быть вызван, например, длительным историческим периодом внутрипопуляционных браков (инбридинг), другими словами, большей «замкнутостью» или «изоляцией» и, видимо, более длительным нахождением в этом состоянии, или какими-то иными причинами. О том, как работает этот механизм, подробно рассказал Сергей Козлов в одной своей статье. Это значит, что даже небольшой прошлый вклад предков от другой популяции может показать завышенные значения, чем ее собственные внутренние IBD. У татар эффект дрейфа генов отсутствует. Отсутствует он чаще у более крупных народов, например, у белорусов, казахов или киргизов. В то же время отсутствует и у меньших по численности мокши и эрзи. Таким образом, показатели IBD являются очень относительными, и само по себе наличие высоких значений общих сумм IBD-сегментов между двумя популяциями еще не означает реальное близкое «родство» без учета всех остальных факторов. Для перечисленных волго-уральских народов и в меньшей степени у татар заметно выделяется наличие общих коротких (т.е. более старых) IBD-сегментов с хантами. У самих хантов эффект внутрипопуляционной «замкнутости» оказался кратно выше, чем у волго-уральцев, что еще сильнее усложняет аналитику. В любом случае, это не отменяет наличие общих древних, вероятно, сибирских предков для всех волго-уральских народов и хантов. Факт «родства» с хантами привел авторов статьи к весьма прямолинейному заключению о «финно-угорском» происхождении башкир – как кажется, поспешному.

Примечательно, что самые высокие значения общих сумм IBD-сегментов наблюдаются между чувашами и марийцами. Их суммы являются пиковыми и для татар, но это проявление эффекта «дрейфа» чувашской и марийской популяций, тем не менее можно говорить о какой-то части общих предков, только вот оценить ее долю вряд ли получится. Вдобавок ко всему метод IBD не определяет происхождение общих предков. Присутствие самого «дрейфа» намекает на то, что чувашская популяция, взаимодействуя с марийской, сформировалась в более старые времена, чем собственно татарская. Это же относится и к удмуртской популяции. Можно еще отметить в целом для восточноевропейских народов наличие каких-то общих далеких древних предков, что проявляется во взаимных значениях IBD.

Древние ДНК

После обзора современного генофонда Максум Акчурин предложил пройтись по самым последним статьям с результатами исследования древних ДНК. Лектор обратил внимание на серию работ, связанных с территорией Венгрии, где было собрано очень много древних образцов, в том числе образцы с территории России.

«Даже с известными венгерскими родами в общих субкладах присутствуют образцы современных татар. Так, татары обнаруживаются в субкладе R1a-SUR51 вместе королями из династии Арпадов, где так же находятся и башкиры. Этот субклад, судя по всему, имеет «степное» происхождение. С татарами в другом субкладе N1a-A9416 расположились образцы представителей венгерской династии Аба. В этом субкладе оказался образец, обозначенный как «куман» из захоронения на территории современной Запорожской области, опубликованный в другой работе».

Одна из примечательных работ, вышедших в 2025 г., называется «Раскрытие происхождения и генетического состава “забытого народа”: исследование населения Карпатского бассейна сарматского периода» («Unveiling the origins and genetic makeup of the “forgotten people”: A study of the Sarmatian-period population in the Carpathian Basin»). У многих сарматских образцов, обнаруженных в захоронениях в Венгрии и Румынии, определены типичные «азиатские» субклады гаплогруппы R1a-Z93. И как читатели обратили внимание, у ряда сармат оказались некоторые восточноевропейские линии гаплогруппы R1a, характерные для современных славянских народов. Эти линии встречаются в Мордовии, но также и у татар. Т.е., возможно, они были включены в состав сармат где-то на территории Подонья или Поволжья.

«Это в свою очередь позволяет задуматься о том, что подобным образом определенные восточноевропейские линии могли попасть к тюркам и в другие исторические времена. Когда мы готовили отчет по исследованию Y-хромосомы современных татар, то тоже предположили, что по части некоторых восточноевропейских гаплогрупп можно допустить, что в I-ом тысячелетии нашей эры они проникали в районы Подонья, оказывались в контакте с группами степняков и, включаясь в западный тюркский круг, потом пришли в Поволжье уже в составе тюркских групп. К этому нас подтолкнул тот факт, что различные европейские линии обнаруживаются у современных крымских татар, а также у польско-литовских татар и касимовских татар. Две последние группы считаются исключительно ордынскими выходцами. Значит каким-то образом в западной степи еще в домонгольское время сформировались смешанные по происхождению тюркские группы, вобравшие в себя как восточноевропейские и южноевропейские, так и кавказские линии, и ставшие затем частью правого крыла Золотой Орды. К этому можно добавить размышления уфимского археолога Владимира Александровича Иванова. В одной своей статье он обращает внимание на то, что массовое распространение каменных курганов раннего периода Золотой Орды начинается от Монголии и ограничивается Южным Уралом. Они встречаются намного дальше до западных окраин «степей», но их частота заметно снижается. Возникновение каменных курганов было связано с переселением восточноазиатских племен в эпоху монгольских завоеваний. В то время как у западных кочевников этого периода преобладал другой тип захоронений – земляные курганы.

Безусловно, были и многие другие линии, попавшие к предкам татар уже севернее, в бассейне Средней Волги и Камы, некоторые из них являются общими с окружающими народами.»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лектор остановился на еще одной работе 2025 года российских исследователей «Генетическая история Скифии» («Genetic history of Scythia»). В первую очередь она посвящена скифам, но есть образцы других местных культур этой эпохи, в частности, населения Семилукского городища на среднем Дону и представителей Пьяноборской культуры в Прикамье. Пьяноборская культура – это уже географически нам близкий регион. По аутосомам на графике главных компонент PCA пьяноборские образцы оказались чуть удалены от местных финно-угорских народов. Авторы указали на влияние андроновской степной культуры бронзового века как на скифов, так и на пьяноборцев. Видимо, поэтому пьяноборцы сдвинулись ближе к некоторым современным башкирам, но и не так далеко от татарских образцов. На графике PCA области скифов донских и причерноморских степей и сармат с территории России и Казахстана ни с какими современными народами не пересеклись. При этом авторы не увидели сильных связей по IBD между скифами и сарматами. В предыдущей работе так же не обнаружили IBD-связей между скифами и сарматами на территории Венгрии. Т.е. вряд ли существовала прямая преемственность между скифами и сарматами. Если коснуться последующих миграций на территорию Венгрии: гуннов, аваров, венгров-завоевателей, то на уровне аутосомного метода генетических расстояний близкими ко многим образцам венгров-завоевателей окажутся современные татары. Миграция средневековых венгров, по мнению авторов статей «Генетическое происхождение гуннов, аваров и венгров-завоевателей» («The genetic origin of Huns, Avars, and conquering Hungarians», 2022) началась с Южного Урала. Дополняет и корректирует эти сведения другая статья «Общие гаплотипы идентифицируют Южный Урал как основной источник венгров X века» («Long shared haplotypes identify the southern Urals as a primary source for the 10th-century Hungarians», 2025). Интерес к ней связан с тем, что в нее попали образцы из многих археологических культур Поволжья, Приуралья и Зауралья, включая ранних булгар. Авторы этой статьи сделали заключение, что венгры-завоеватели пришли на территорию современной Венгрии из Приуралья. К слову, среди образцов известного Большетиганского могильника были найдены носители субклада гаплогруппы I1 общего c современными татарами, считающими себя наследниками рода Гарей. Наличие сильных IBD-связей показало, что какая-то часть потомков средневековых венгров, являвшихся уже представителями чияликской культуры, продолжала проживать в нижнекамском регионе в ордынское время. И действительно, можно увидеть несколько восточных или сибирских линий у современных и средневековых венгров, которые по Y-хромосоме пересекаются с татарами. А вот у представителей чияликской культуры бассейна реки Белой того же ордынского периода, оказалось большее генетическое разнообразие. Авторы считают их пришельцами как европейскими, так и восточноазиатскими. У многих образцов отсутствовали IBD-связи с местными уральскими культурами. По аутосомам отдельные чияликские образцы с территории Чишминского района сближаются на графике главных компонент с современным «татарским» кластером. У некоторых выявлены восточноевропейские субклады R1a-Z92, причем все они из мусульманских захоронений.

В качестве иллюстрации процессов инкорпорации местных линий лектор привел пример из работы «Сеть крупных родословных раскрывает социальные практики аварских общин» («Network of large pedigrees reveals social practices of Avar communities», 2024), где в элитном аварском захоронении Ракоцифальв в Венгрии обнаружены два невосточноазиатских субклада J1a-Z2317 и J2b-CTS11760. Отметил, что субклад J2b-CTS11760 является родственным к субкладу J2b-Y12000, типичному для западных групп татар.

«У современных татар, помимо южных, европейских и сибирских, имеется достаточное количество разнообразных азиатских гаплогрупп, характерных для восточной части Евразии. Судя по нашему проведенному исследованию, их более 20%. Учитывая, что татар в России около 5 млн. человек, то по числу носителей азиатских гаплогрупп татары заметно выделяются. Этим обстоятельством никак нельзя пренебречь. Поэтому расскажу еще про одну работу, точнее о содержании ее предварительных анонсах, выпущенных в 2024 году. Авторы предлагают версию, что современные носители шаз-тюркских языков, а это практически все современные тюркские народы, за исключением чувашей, имеют уникальный генетический компонент, связанный с булан-кобинской археологической культурой на Алтае. И якобы гунны и лир-тюрки такой компонент не имеют. По мнению авторов, ранние западные кочевые группы, скорее всего, были носителями лир-тюркского языка. Обе группы шаз-тюрки и лир-тюрки имеют общие связи с древними хунну. Надеемся после выхода публикации, мы узнаем новые подробности. Со своей стороны можно отметить, что субклад гаплогруппы J2a, куда попал образец булан-кобинской культуры, хоть и в небольших количествах, встречается практически во всех основных современных татарских группах».

Затем Максум Акчурин обратил внимание на еще одну сложность в изучении истории Поволжья и Приуралья. Письменные источники позволяют более-менее уверенно углубиться в историю непосредственных предков современных татар где-то до середины XVI века, в некоторых случаях удается перейти в XV век. Это же относится и к другим соседним народам. Причем со второй половины XIV – начале XV веков население покидает свои старые районы обитания и сдвигается в более северные лесные районы. Так, археологические данные показывают, что Западное Закамье, окрестности таких центров, как Болгар и Джукетау, запустевают, в то же время активно осваивается Заказанье. Отчасти этот процесс фиксирует историческая традиция. В дастанах и преданиях он отражается в рассказах о приходе войск Аксак-Тимура в Болгар. С улусом Мохши, видимо, происходила похожая история. Наровчат к середине XV века прекращает существовать. Видимо, еще ранее запустело крупное поселение на месте Никольского селища на востоке Пензенской области. А уже в XV веке строятся новые укрепленные центры на месте Итяковского и Старокадомского городищ в западной Мордовии и на востоке Рязанской области. Поэтому остается большой загадкой вопрос о том, в каких районах ранее проживали предки будущих служилых татар мещерских уездов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как видим, у нас возникают определенные трудности в восстановлении непрерывной истории в эпоху позднего средневековья. Еще сложнее изучать связи с исчезнувшими народами доордынского периода.

В нашем исследовании для значительной части участников проекта были уже известны или восстановлены документальные родословные до предков XVII-XVIII веков из разных исторических областей. Мы имели информацию о сословной принадлежности: кто-то происходил от ясачных татар, кто-то от служилых или мурз, у кого-то предки числились в сословии мещеряков, тептярей или башкирцев. Фактически мы получили срез населения с точки зрения Y-хромосомы вглубь на 300-400 лет. Этот период так же характеризуется большими внутренними миграциями вдоль степных и лесостепных границ. И в тех случаях, где по родословным не удавалось определить исходные места, совпадения результатов Y-хромосомных тестов хорошо показывали из каких исторических областей происходило переселение. Так, для потомков мещеряков Уфимского уезда, перебравшихся в XVII – начале XVIII века, ближайшие похожие результаты выпали у нижегородских татар, что позволило сделать выводы о переселениях из Алатырского уезда. Выделяются протестированные потомки служилых татар Казанского уезда – у них преобладают явные восточноазиатские гаплогруппы. Тогда как у потомков служилых татар Касимова, мещерских уездов и Свияжского уезда более смешанные гаплогруппы: европейские, южные и азиатские.

Интересно, что происхождение многих татарских мурз, т.е. потомков беков, не связано с Восточной Азией. Зачастую, обнаруживались родственные к мурзам линии у рядовых татар. Причем тесты показали, что их общие предки, возможно, разошлись в доордынское время. Это явление характерно и для казанских родов Яушевых, Янбулатовых, и практически для всех основных генетических линий местных мурзинских родов у мишарей. Значит устойчивые родственные группы существовали какое-то продолжительное историческое время, включая тот период, когда из этих групп выделилась знать, вошедшая в состав уже золотоордынской аристократии. Примечательно, что более старые генетические линии для вятских князей Деветьяровых и князей из рода Кара-бека обнаружились у потомков ясачных татар Казанского и Свияжского уездов, к ним же относится род знаменитого Надыра Уразметова. Предки Кара-бека по прямой мужской линии, по всей видимости, имеют угорское происхождение и пришли из Сибири, а каринские Деветьяровы и Касимовы откуда-то с юга. У Деветьяровых появился близкий результат по Y-хромосоме с жителем Дагестана. Кстати, предковые линии для некоторых бесермян так же были найдены среди татар уже в Восточном Предкамье, в частности, в д. Бизяки. Касимовские мурзы имеют весьма разнообразное происхождение: азиатское, южное и европейское. Среди них можно увидеть представителей известных общеордынских кланов, пришедших с восточной части Дешт-и Кыпчака».

Подводя итоги, Максум Акчурин отметил, что у татар по Y-хромосоме обнаруживаются пересечения с совершенного разными археологическими культурами. Собственно, и сами древние популяции уже оказались весьма разнообразными. На графиках PCA они, как правило, образуют очень большие кластеры, превышающие кластеры современных популяций. Но ни одна из известных популяций раннего средневековья полностью не совпала с кластером современных татарских образцов. По показателям аутосомных генетических расстояний ближайшими на сегодняшний день к татарам из множества известных древних образцов остаются, наверно, венгры-завоеватели IX-X веков с территории Венгрии. «Все еще сложно делать реконструкции более поздней эпохи XIII-XV веков. Пока ДНК-исследования не раскрывают полную картину. Надеемся, когда база пополнится, ситуация будет яснее».

Следом последовали вопросы из аудитории. На вопрос «на кого же похожи татары?» лектор с юмором ответил: «татары на 90% похожи на татар!».