Чтобы ознакомиться с историей древнего татарского города Джукетау предлагаем статью кандидата исторических наук, археолога Наиля Набиуллина «Город Джукетау: итоги и перспективы археологических исследований, проблема сохранения».

«По письменным источникам нам известны названия лишь около десятка булгарских городов»

Средневековый город, являясь сложным явлением исторического процесса, важнейшей частью цивилизации, отражает многие стороны и особенности развития общества. Поэтому изучение средневековых городов относится к числу приоритетных направлений зарубежной и отечественной медиевистики, а также традиционным направлением булгаро-татарской археологии. В последнем случае археологические материалы служат основным источником по воссозданию исторической действительности – ведь булгаро-татарские письменные документы практически не сохранились, а другие иностранные источники очень скудны.

Общие проблемы изучения булгаро-татарских памятников достаточно подробно освещены в обобщающих трудах по истории и археологии Волжской Булгарии, среди которых, безусловно, выделяется второй том «Истории татар с древнейших времен». Хотелось бы лишь еще раз обратить внимание на то, что по письменным источникам нам известны названия лишь около десятка булгарских городов. Еще меньше среди них городов, местонахождение которых надежно установлено. Это Биляр, Сувар, Болгар, Джукетау, Казан, Алабута, Чаллы и др. Продолжается обобщение и публикация материалов, связанных с археологическим изучением не только столичных центров – Болгара, комплекса памятников Биляра и его округи (где вырисовывается гораздо более сложная и интересная, чем ожидалось, историческая картина), но и памятников булгарской периферии – Алабуги, Кирмени, Чаллы и, конечно, древней Казани.

Джукетау. Вид на городище с «западного посада»

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

В то же время отсутствие целевых государственных программ планомерных и широкомасштабных фундаментальных историко-археологических исследований исторически известных и надежно локализованных памятников затрудняет решение важнейших научных проблем и задач. Среди них – возможность соотнесения данных исторических источников разных категорий, разработки и совершенствования методики получения и исследования заложенной в них информации с перспективой проведения полноценных исследований, которые принято называть комплексными. Трудно переоценить значение для булгароведения развитие специальных и смежных, в том числе естественнонаучных направлений по проблемам изучения ремесленного производства, денежного обращения, антропологических и археозоологических материалов и т. д.

Следует отметить и то, что большинство объектов археологического наследия на сегодняшний день остается исследованным разведочно, и соотношение числа исследованных раскопками памятников к их общему количеству может создать усредненные и искаженные представления об этой «генеральной совокупности». Подобное можно сказать и в отношении круга вопросов, которые касаются исследований отдельно взятых памятников: вскрытые раскопками площади ни на одном из них не идут в сравнение с их общими площадями. Необходимость индивидуального подхода к каждому отдельно взятому памятнику особенно хорошо иллюстрируется материалами, полученными при исследовании объектов археологического наследия, расположенных за пределами основной территории их распространения. Этот опыт показывает, что они дают значительные возможности для дополнения и конкретизации представлений о прошлой действительности.

«Джукетау включают компактно расположенную и исторически связанную между собой группу памятников – городище, посады, некрополи»

Проблемы научного изучения средневекового булгаро-татарского археологического наследия в полной мере отражаются и выявляются при исследованиях города Джукетау. Джукетау, археологические остатки которого расположены на западной окраине современного города Чистополь Республики Татарстан, обычно перечисляется в составе основных булгаро-татарских городов. Это один из немногих исторически известных и надежно локализованных городов Волжской Булгарии: он упомянут в одном ряду с Болгаром на страницах древнерусских летописей XIV в., а также показан на западноевропейских картах того времени.

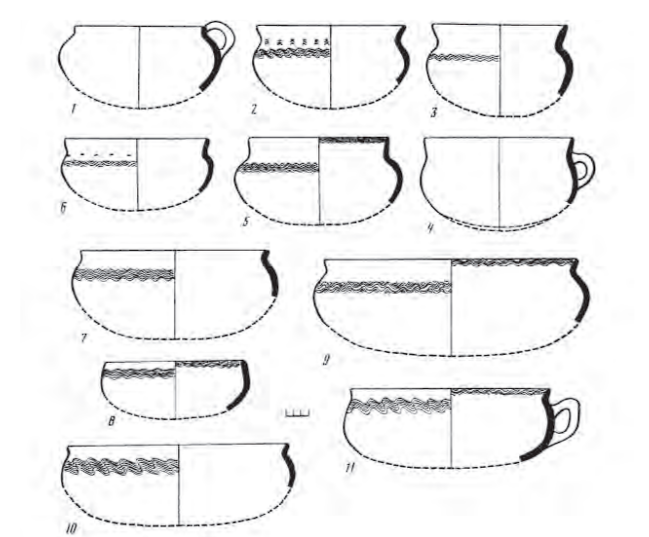

Являясь представительным памятником археологической культуры волжских булгар, Джукетау обладает рядом особенностей материальной культуры проживавшего здесь населения, в частности, наличием среди керамического материала весьма интересной и достаточно большой группы глиняной посуды типа «джукетау». Исследования этих особенностей в перспективе может помочь ответить на некоторые неясные вопросы этногенеза булгаро-татар, а также на фактических материалах изучать этнокультурные, торгово-экономические связи между торкоязычными и финно-угорскими народами Поволжско-Уральского региона в эпоху средневековья.

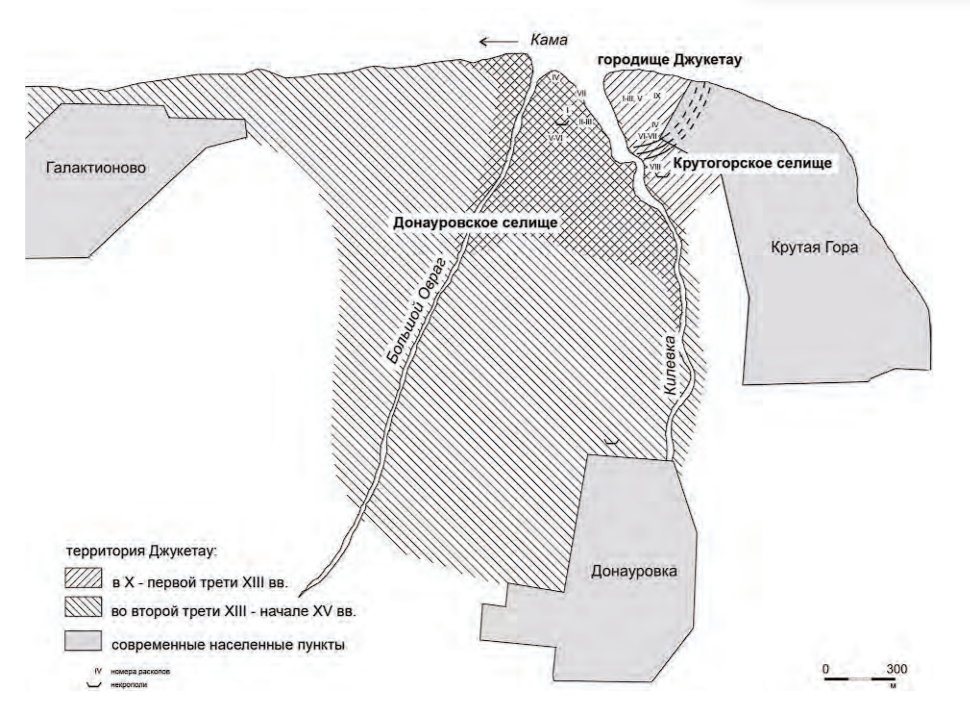

Археологические остатки Джукетау включают компактно расположенную и исторически связанную между собой группу памятников – городище, посады, некрополи. Городище площадью 5,8 га расположено на высоком с крутыми склонами мысу, образованном коренным левым берегом р. Камы и рч. Килевки (прежде Жукоть, Жукотка, Жукотинка). С напольной стороны городища наблюдаются остатки укреплений в виде трех валов и двух рвов между ними. За пределами городища расположены Крутогорское (Донауровское I) селище и могильник, на противоположной стороне рч. Килевки – Донауровское II селище и могильник.

План-схема археологического комплекса Джукетау

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

Возникновение укрепленного поселения на мысу рч. Килевки при впадении ее в Каму логично вписывается в общую систему расположенных на камских берегах относительно синхронных друг к другу домонгольских городищ – булгарских форпостов, призванных охранять и контролировать эту крупную речную магистраль средневековья. Процесс превращения некоторых из них в полноценные городские центры с присущими им административными, ремесленно-торговыми и прочими функциями пока изучен неравномерно и в целом недостаточно. Первоначальное заселение булгарами территории будущего города Джукетау относится примерно ко второй половине X в., но время и динамика превращения этого поселения в город остаются пока не уточненными. Безусловно, важную роль в истории развития города сыграло его выгоднейшее ситуационное положение, в том числе возможность контролировать переправы на участке Камского торгового пути. Примечательна одна из особенностей местности, которая заключается в том, что коренной берег Камы, имевшей до затопления на значительном своем протяжении обширную пойму, здесь находится у самого ее русла.

Современные исследователи Джукетау достаточно осторожно подходят к интерпретации данных письменных источников, к соотнесению этих сведений с данными археологических исследований. Т.А. Хлебникова считала, что выход Джукетау и его «князей» на политическую арену истории Волжской Булгарии мог начаться еще в домонгольский период, и он был связан с созреванием условий для возникновения удельного «княжества» и столкновениями с русскими, стремившимися к более прочному положению в низовьях Камы. Но в походе русского войска на булгар в 1220 г. Джукетау еще не выделяется среди других городов в этих взаимоотношениях. Вместе с тем уже не позднее второй половины домонгольского периода он превращается в экономический и культурный центр Нижнего Прикамья.

«В последние годы появились материалы, свидетельствующие о еще одном булгарском населенном пункте в исторической части Чистополя»

Змеевское городище I, расположенное за восточными пределами города Чистополя, на мысу с крутыми склонами между реками Ерыкла и Кама (Прость), по всей вероятности, также имеет домонгольскую датировку. По материалам разведочных исследований площадь распространения культурного слоя и находок на одном из селищ комплекса оказалась намного больше. Наличие обширных посадов Змеевского I городища косвенно свидетельствует о том, что его статус также не ограничивался только оборонительной функцией.

В последние годы появились материалы, свидетельствующие о существовании между Джукетау и Змеево – на почти одинаковом расстоянии от обоих – еще одного булгарского населенного пункта в исторической части территории современного Чистополя. Не исключено, что здесь, на мысу при впадении в Каму рч. Берняжки, в домонгольское время существовало укрепленное поселение, а вдоль побережья речки – посады, археологические остатки одного из них зафиксированы как Чистопольское селище. На юго-восточной окраине современного города известны и другие памятники, имевшие, скорее всего, характер сельских поселений, но их пока удается датировать в целом булгарской эпохой, т.е. без уточнения исторических периодов.

Находясь в структуре соседствующих или близлежащих административно-территориальных единиц и их объединений, эти населенные пункты и их локальные группы были связаны между собой определенными экономическими, культурными и прочими взаимоотношениями. Вместе с тем, оставаясь на данном этапе исторического развития в значительной степени автономными, самодостаточными и не составляя связанного территориального комплекса, они стали той основой, на которой в последующее время происходит их объединение – в первую очередь, экономическое – вокруг Джукетау.

«Отсутствие золотоордынского слоя на городище интересно в связи с распространенной точкой зрения о запрете монгол восстанавливать оборонительные сооружения городов»

Джукетау является одним из немногочисленных булгарских городов Закамья, не прекративших своего существования после монголо-татарских завоеваний. Хронологические рамки существования Джукетау – длительный непрерывный промежуток времени с X до начала XV в. – дают возможность постановки и перспективу решения вопросов преемственности культуры булгаро-татар, перехода домонгольского города в золотоордынский и т. д.

Предположительные следы взятия Джукетау в 1236 г. – важного стратегического объекта для монгольских завоевателей, – может быть, также косвенно указывают на его определенное место в системе городских центров Булгарского государства, по крайней мере, во второй половине домонгольского периода. Вслед за непосредственно военными актами не удалось избежать их экономических последствий: начался уход населения в более безопасные районы, был нарушен организм взаимодействия города с округой – его потенциальным «подпитчиком». С другой стороны, значительный потенциал города в предшествующий период и его своеобразный «запас прочности», меньшие масштабы разгрома города, отсутствие в ближайшей округе других городских центров-«конкурентов» и другие, пока не известные причины привели к некоторому приливу и концентрации населения у Джукетау, оживлению его экономики, а впоследствии даже к расцвету города.

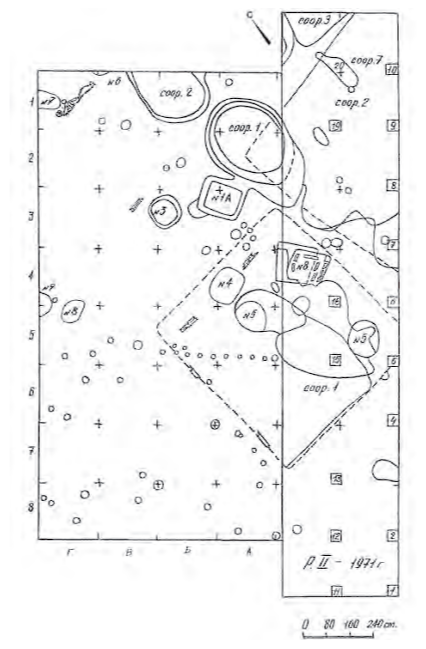

Отсутствие золотоордынского слоя на городище интересно в связи с распространенной точкой зрения о запрете монгол восстанавливать оборонительные сооружения городов после их разрушения и занимать удобную в стратегическом отношении местность. Для восстановившихся в золотоордынский период городов это следовало бы трактовать в основном как утрату значения и смысла прежней формы оборонительных сооружений (в предшествующий период учитывались, прежде всего, соображения безопасности, зачастую в ущерб другим факторам), в том числе с точки зрения роста территории и увеличения населения. В рассматриваемом случае городище и прилегающие к нему территории перестают использоваться как не очень благоприятные для хозяйственной деятельности – высокая, далекая от воды площадка, насыщенность грунта каменистой крошкой и др. Гораздо более удобными для жизнедеятельности человека были земли на противоположном низком берегу речки Килевка – западном посаде домонгольского города (Донауровское селище).

«Западный посад» Джукетау (Донауровское селище). План раскопа II 1971 г. и раскопа III 1991 и 1993 гг.

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

«На золотоордынском этапе развития происходит трансформация системы организации пространства городских центров»

Золотоордынский Джукетау территориально рос путем расширения к югу и юго-западу бывшего западного посада, которая теперь стала основной и непосредственной частью города «открытого типа», где изучен ряд объектов жилого, общехозяйственного и производственного назначения. Город практически теряет уловимые границы своей территории (150 га), «растекаясь» вглубь террасы и особенно по берегу р. Камы на несколько километров. Кладбище с ростом города отступает к югу, вплоть до современной д. Донауровка, у которой фиксировались в прошлом надмогильные камни. «Жукотинское надгробие» с территории с. Галактионово – это также остатки кладбища золотоордынского Джукетау.

Таким образом, на золотоордынском этапе развития происходит трансформация системы организации пространства городских центров (вплоть до «переноса территорий»), которая выразилась, в частности, в окончании функционирования городищ и некоторых поселений, формировании «городов открытого типа». Остатки города Джукетау золотоордынского времени в археологическом понимании являются «селищем», что, на наш взгляд, логично вписывается в систематизацию булгаро-татарских средневековых памятников, созданную на основе многолетних работ по их выявлению и изучению.

Как уже говорилось, основная часть памятников до сегодняшнего дня продолжает оставаться исследованной только разведками, что ограничивает возможности их формальных классификаций. Теоретически в число золотоордынских городищ могут быть включены только памятники с восстановленными или нововозведенными укреплениями этого времени. Наличия золотоордынских находок или слоя (селища) на территории городищ предыдущих эпох недостаточно. Достоверные сведения могут быть получены только на индивидуальном уровне – непосредственными исследованиями отдельно взятых объектов археологического наследия.

«Прекращение жизни домонгольских городищ не всегда означало прекращение полноценного функционирования городов»

Среди небольшого числа закамских городищ, датированных домонгольским и золотоордынским периодами, значится Болгар. Его многолетние исследования показывают, что после монгольских завоеваний оборонительные сооружения города были уничтожены и восстановлены только в XIV в. Восстановленные оборонительные сооружения Болгарского городища на фоне других памятников Закамья в какой-то мере выглядят даже одним из немногих исключений, что, впрочем, еще раз подчеркивает «особый статус» этого города. Фактические материалы раскопок показывают, что городищ, датированных домонгольским и золотоордынским периодами, на самом деле может оказаться еще меньше. Материалами стационарных раскопок только домонгольским временем было датировано Билярское городище. На основе раскопок, правда, еще небольших и не затронувших оборонительные сооружения, исследователи пересматривают верхнюю дату городища Сувар. Из предкамских памятников предлагается новая датировка городища Кашан.

Слаборазвитая фортификация ордынских городов была обусловлена как общими закономерностями и тенденциями их развития (в том числе предполагаемый запрет монголов на оборонительные сооружения и др.), так и частными причинами. Как и на ряде булгарских городищ, укрепленная часть Джукетау не являлось основным местом проживания населения и в домонгольское время, что подтверждается относительно бедным его культурным слоем сравнительно с посадами: прекращение функционирования городища здесь в большой мере связано с причинами естественными. Билярское городище, являвшееся полноценным местом основного проживания и деятельности горожан, не восстанавливается на прежнем месте по политико-идеологическим причинам.

Прекращение жизни домонгольских городищ не всегда означало прекращение полноценного функционирования городов. Селища золотоордынского времени могут являться остатками не только сельских поселений, но и городов «открытого типа». Этот пока слабоизученный процесс своеобразного «перехода» и «переноса» территорий для разных памятников не тождественен. Например, золотоордынский Джукетау перекрывает территорию западного посада домонгольского города и усиленно расширяется, а золотоордынский Биляр занимает также огромную территорию, но на слабозаселенной домонгольской территории окрестного села.

«Жители Джукетау занимались земледелием и скотоводством»

Определить критерии для выделения городов из числа ордынских селищ, пожалуй, не проще, чем для выделения городов из числа домонгольских городищ. Так, одни селища билярской округи, исходя из их размеров и богатых материалов, рассматриваются как предполагаемые остатки золотоордынского Биляра, а другие нет. Формальные классификации селищ (часть которых, кстати, может являться городищами с недошедшими до наших дней укреплениями) вряд ли что скажут о социально-экономической сущности реальных поселений – сделать это непросто даже после широких их раскопок. Да и не совсем ясно, где лежит весьма размытая граница между «городом» и «селом», «городской» и «сельской» культурами.

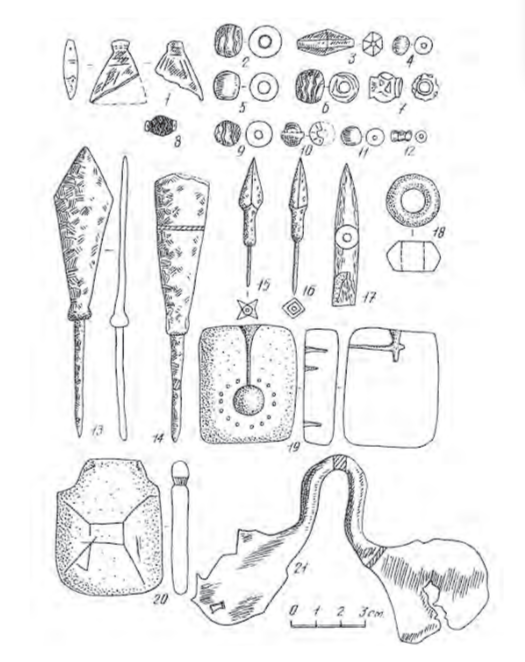

Материалы селищ дают более или менее богатый материал: следы крупных ремесленных производств, торговый инструментарий, монеты, богатые клады, «городские» украшения, предметы весьма далекого импорта и инокультурные предметы.

В хозяйственно-производственной деятельности, быта, культуры города Джукетау в домонгольский и золотоордынский периоды его существования прослеживаются черты преемственности (не всегда даже удается разделить слои, объекты и находки этих периодов). В то же время вхождение территории бывшей Волжской Булгарии в единое экономическое и культурное пространство Улуса Джучи не могло не отразиться на булгарских городах, в том числе и на Джукетау.

Как и основная масса булгаро-татарского населения, жители Джукетау занимались земледелием и скотоводством; охота играла незначительную роль в хозяйстве, рыболовство – существенную. В золотоордынскую эпоху своей истории Джукетау стал одним из значительных городских во всех отношениях, в том числе ремесленных и торговых центров. Прослеживается заметная концентрация выявленных производственных сооружений черной и цветной металлургии, металлообработки, яркие следы производства – сырье и заготовки, шлак и крицы, брак и отходы производства. Культурный слой неукрепленной части Джукетау в целом чрезвычайно насыщен следами производственной деятельности, особенно шлаком и мелкими обломками кирпича. В общем комплексе культурных остатков довольно весомо представлены инструментарий и предметы труда ремесленников (бородки-пробойники, зубила, наковаленка; тигли, литейные формы и др.). Остатки гончарных горнов зафиксированы на значительном расстоянии от прежней домонгольской территории города (ближе к современному селу Галактионово). Широк ассортимент неполивной керамики; в то же время производство поливной посуды, а также стеклоделие, напротив, не получают развития, что, видимо, можно объяснять отсутствием этих традиций в предшествующий период истории города, монополией Биляра.

Керамика «джукетау» из городища Джукетау

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

«Не где-то ли здесь проживали некоторые из «жукотинских» «князей»

Развитое ремесло предполагает значительную роль непосредственно связанных с ним торговых отношений. Отражая общие характеристики булгарской торговли, Джукетау, очевидно, обладал особенностями, обусловленными, прежде всего, его географическим положением. С включением территории Волжской Булгарии в состав Улуса Джучи многие прежние международные связи стали фактически или формально внутригосударственными. Джукетау становится известен и в международном масштабе: указания на него имеются на географических картах Старого Света XIV в.

Практически все золотоордынские памятники чистопольского микрорегиона относятся либо непосредственно к комплексу Джукетау, либо территориально тяготеют к нему. Так же, как и городище Джукетау, прекращает свое существование Змеевское I городище, но на прилегающей к нему территории известны надмогильные памятники золотоордынского времени.

Расположенные на юго-восточной окраине современного Чистополя домонгольские памятники продолжают существовать и в золотоордынское время. Их можно рассматривать как остатки сельских поселений обширной округи Джукетау.

Рост территории посада вдоль рч. Берняжки на территории Чистополя в южном направлении фиксируется эпиграфическими памятниками XIV в. на современном Татарском кладбище города (Чистопольский средневековый некрополь).

Он (Аллах) живой, Который не умирает,

а все живущие, кроме Него, умрут!

Давшего воспитание ученым,

любившего набожных, мечети

воздвигавшего, множество

благих дел совершившего

Маджар-кази сына, Исмагила,

место погребения это. Да будет милость

Аллаха над ним милостью обширною!

Скончался по летосчислению семьсот

одиннадцатый год (1311/1312 г. – Н.Н.),

раджаба месяца двадцать второй день

был. Смерть – дверь,

и все люди войдут в нее!

Интерпретировать их как остатки рядового сельского кладбища уже трудно: судя по содержанию эпитафий некоторых опубликованных и нововыявленных памятников здесь были захоронены представители достаточно высокой городской прослойки общества. Не где-то ли здесь проживали некоторые из «жукотинских» «князей», непосредственно управлявшие не только сельскими поселениями, но и малыми городами-«спутниками» всеобщей «агломерации», причем полицентрического характера?

Как значительный во всех отношениях городской центр, Джукетау оказывал экономическое и политическое влияние на определенные, в первую очередь, близлежащие к нему территории – «округу». Исследователи подчеркивают, что социально-экономическая природа города не может быть правильно понята без детального изучения хозяйственной структуры округи, ее экономического и демографического потенциала. Более того, детальная разработка темы «булгарский город и его округа» позволит решать не только задачи социально-экономического характера, связанные со взаимоотношениями города и села, но и послужит основой для более широких исторических реконструкций – возможности определения территории отдельных административно-политических образований (земель-«княжеств»), иерархии городов в масштабах государства и отдельных его регионов.

«Одной из особенностей керамического комплекса памятников Нижнего Прикамья является значительное количество керамики «типа джукетау»

Керамика X–XI вв. типа «джукетау» верхнекамских истоков (XII группа по Т.А. Хлебниковой)

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

Решение этих вопросов при надлежащей источниковедческой проработке материалов должно вплотную подвести к сложной проблеме общественно-политической структуры Булгарского государства. При этом подмечается возможность выделить эти территории археологически: каждый отдельно взятый крупный городской центр обладает определенной спецификой своей материальной культуры, которая находит отражение в материальной культуре тех поселений, которые территориально тяготеют к этому городскому центру.

Одним из самых ярких и четких признаков археологических культур является керамика. При большом сходстве в керамических комплексах булгаро-татарских памятников практически в каждом из них выявляется большее или меньшее своеобразие. Одной из особенностей керамического комплекса Джукетау и некоторых других памятников Нижнего Прикамья является значительное количество керамики «типа джукетау». Она продолжает на удивление стойко сохранять характерные ей традиционные черты, но в условиях крупного городского ремесленного центра развивается под сильным влиянием общеболгарского гончарства. Однако корни некоторых производственных особенностей Джукетау уходили в более ранние периоды истории, где носили характер этнокультурных и даже могли соотноситься с конкретными этносами.

Закономерность распространения керамики «типа джукетау» в домонгольское время, выявленная по предварительному картографированию, довольно строгая: получен один центр локализации керамики, с удалением от которого ее количество уменьшается. Есть мнение, что «широкие раскопки и картографирование булгарских памятников Нижнего Прикамья с керамикой типа «джукетау» могут привести в конечном итоге к выявлению хотя бы примерных границ Джукетауской округи (княжества?)».

«Этническая привязка населения Джукетау затруднена из-за уже значительной его перемешанности»

Возможности подобных исследований относительно других категорий исторических источников пока ограничены, однако и здесь имеются интересные материалы. По характерным особенностям изготовления булгаро-татарских эпиграфических памятников XIII–XIV вв. исследователи выделяют четыре региональных варианта, среди которых и «кирменьско-джукетауский». Выделение локальных вариантов эпиграфических памятников, по мнению специалистов, указывает на существование региональных школ резьбы по камню. Как указывают исследователи, локальные варианты эпиграфических памятников показывают возвышение отдельных «княжеств», причем территория распространения эпиграфических памятников «булгарского и жукотинского округов совпадают с границей этих княжеств». Представляются интересными некоторые результаты изучения диалектов языка эпиграфических памятников, в частности, локализация одного из них («дж-диалект») «в бывшем Жукотинском округе».

Этническая привязка населения Джукетау затруднена из-за уже значительной его перемешанности, отсутствия вещей в мусульманских погребениях и т.д. Представляется перспективным поиск и исследование ранних участков территории Джукетау, а также его могильников. В связи с этим, по-нашему мнению, интерес могут представлять материалы и предварительные результаты небольших раскопок участков, примыкающих к городищу Кругогорского селища и могильника, вскрытая часть которого предварительно датируется первой половиной XI в. Керамический комплекс раскопа, в целом отражая общую картину других районов Джукетау, в известной степени отличается от них. Именно здесь, в одной из ранних частей Джукетау, занижено количество керамики «типа джукетау», причем при одновременно повышенном содержании керамики с толченой раковиной в тесте, особенно в нижнем горизонте домонгольского слоя. Данным, полученным при изучении традиционной посуды, в какой-то мере оказались созвучны и результаты раскопок Крутогорского, а также некоторых погребений Донауровского могильника, где выявлены останки, в целом погребенные с чертами как довольно устоявшегося мусульманского обряда, так и явными языческими пережитками. Указанные особенности, полученные на фоне заметного содержания в слое керамики с толченой раковиной в тесте, по крайней мере, не противоречат направлению поисков этих истоков в области «прикамско-приуральского финно-угорского мира», правда, достаточно обширного.

Таким образом, в материалах Джукетау, а также некоторых близлежащих к нему памятников на фоне признаков широкого распространения выявляются присущие им характерные особенности. Есть основания предположить, что эти археологические объекты были связаны между собой относительно более заметно по сравнению с другими и в исторической действительности.

«Походы русских князей и ушкуйников сыграли свою отрицательную роль на заключительном этапе существовании Джукетау»

Джукетау. Аэрофотоснимок 1958 г.

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

В отношении развитого средневекового государства в первую очередь речь должна идти об экономических связях территорий (населенных пунктов, как правило, с доминирующим центром) в структуре политико-административных единиц. Однако нельзя недооценивать и то, что процесс образования Волжской Булгарии и складывания ее своеобразной культуры происходил в рамках постоянных межэтнических контактов и даже явился их итогом. Здесь существовали элементы большего или меньшего своеобразия, обусловленные в том числе этническим фактором.

Во второй половине XIV в. здесь выделяется ряд земель-княжеств, одним из которых, возможно, даже вторым по значимости после Булгара, оказалось известное по древнерусским летописям «Жукотинское княжество». По контексту летописей упоминание «жукотинских князей» идет в одном ряду с болгарскими. Получается, что первые были относительно независимы от последних. Факт выделения «княжества» свидетельствует не только о простом собирании земель и политическом контроле над определенной территорией, но и о возникновении образования «с постоянно крепнущими внутренними экономическими связями», а также особенностями культуры, часть которых теоретически может фиксироваться археологически.

Верхняя дата культурного слоя (памятника) на сегодняшний день решается в рамках общеисторических процессов и событий второй половины XIV – начала XV вв., отсутствию каких-либо сведений о городе позже 1410 (1411) г. в письменных источниках и с учетом нумизматических находок. Вместе с тем следует учитывать, что сильная нарушенность верхних напластований культурного слоя, слабая разработанность узкой хронологии поздне- и постзолотоордынских древностей затрудняют определение верхней даты памятника и оставляют этот вопрос открытым.

Следует учитывать, что после 1236 г. значительная часть населенных пунктов Закамья в полной мере так и не восстановились. Начавшийся с этого времени отток населения на север продолжался, возможно, даже в более-менее стабильные периоды и тем более усиливался в критические. Ослаблением Золотой Орды поспешили воспользоваться разбойники-ушкуйники и русские князья, походы которых как замечательные события отразились в древнерусских летописях.

На всем этом неспокойном и нестабильном фоне закономерными выглядят клады – своеобразные «индикаторы спокойствия» населения. Среди них наиболее известен Джукетауский клад ювелирных изделий с монетами (золотые динары патанских султанов Индии, чеканенные в 1340/41 г.), найденный в 1924 г. Среди прочих известных – клад монет из Джукетау, найденный в 1908–1909 гг., и др.

Естественно, походы русских князей и ушкуйников сыграли свою отрицательную роль на заключительном этапе существовании Джукетау. Однако постепенное угасание и запустение большого города происходило по более глубинным причинам, прежде всего, экономического характера. Очевидно, известные общеисторические события и явления этого времени – изменения в маршрутах торговых путей и перераспределение рынков, усиление влияния поздних кочевников, переселение в Предкамье и др. – непосредственно отразились и на судьбе Джукетау.

«В целом постзолотоордынская и последующая история закамских территорий пока остается в значительной степени дискуссионной»

Донауровское селище – «западный посад» Джукетау Индивидуальные находки из раскопа III 1991 и 1993 гг.

1 – лазурит: 2, 5, 6, 8–12 – стекло; 3, 4 – сердолик; 7 – кашин; 13–16 – железо; 17 – кость; 18 – шифер; 19, 20 – известняк, 21 – медь

Источник фото: Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 5. Средние века (VIII – начало XIII вв.) /

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, Т.Б. Никитина

В то же время нужно согласиться с теми исследователями, которые считают, что, несмотря на массовый отток населения, джукетауское прибережье, где пересекались сухопутные и водные пути сообщения, оставалось весьма оживленным участком и в период Казанского ханства, особенно учитывая его тесные связи с Ногайской Ордой.

Городища и прилегающие к ним территории вдоль Камского левобережья, особенно у переправ, в ногайский период истории традиционно продолжали оставаться важными стратегическими пунктами, что, в частности, отразились в топонимике. Кроме таких известных объектов на территории и окрестностях Джукетау, в качестве примера можно привести «Ногайский вал» («Ногайское городище») на Мысовой (Элеваторной) горе на территории современного города Яр Чаллы (Набережные Челны).

Впоследствии, как принято считать, река Кама как естественная преграда в известной мере защищала правобережье от «набегов диких кочевников», или, точнее, согласно общей логике и ретроспекции к предшествующим историческим явлениям и событиям, – основные булгаро-татарские исторические территории левобережья от русской колонизации. В целом постзолотоордынская и последующая история закамских территорий пока остается в значительной степени дискуссионной и требующей исследований, в том числе в области вопросов, связанных с изучением преемственности памятников средневековья – исторических поселений нового времени33. Например, отсутствие «классических» признаков явной преемственности в археологическом культурном слое того или иного памятника – еще не факт ее отсутствия в исторической действительности. Естественный и искусственный «перенос» и «переход» территорий (запрет на использование оборонительных сооружений; изменение гидрографической обстановки и пр.), неравномерность освоения участков, смена видов хозяйственной деятельности, сохранность культурного слоя, неразработанность стратиграфической шкалы и узкой хронологии древностей – вот далеко не полный перечень объективных и субъективных, природных и антропогенных причин и факторов, не позволяющих традиционными методами сделать заключение о хронологической непрерывности или разрыве в пределах отдельно взятого памятника или комплекса памятников. Доминирование естественно-географического фактора в древности и средневековье обусловило, прежде всего, фактическую преемственность в выборе мест укрепленных территорий в разные историко-культурные периоды и эпохи (использование некоторых городищ в раннем железном веке – раннем средневековье – в булгарское время). Например, указанный «Ногайский вал» на Мысовой горе являлся потенциальной, вероятной и, возможно, непосредственной основой «Чалнинского городка» середины XVII в., построенного «для оберегания от приходу калмыцких и нагайских воинских людей». Естественно, обеспечение полноценного функционирования этих форпостов колонизации, особенно в самом начале их существования, было невозможно только силами поставленных в жестокие условия существования «универсальных солдат» – бесправных стрельцов и пахарей в одном лице, без использования труда местного населения.

«Известно о набеге ногайцев в середине XVII в. на село Жукотино»

Наиболее рентабельные с точки зрения хозяйственного освоения территории в раннерусский период – это развитые в экономическом отношении городские центры предшествующей исторической эпохи с прилегающими обширными сельскими округами. Не исключено, что, попутно решая политико-идеологические задачи, власть определила место одного из таких военных поселений рядом с историческим ядром предшествующей цивилизации – Биляром – Великим городом, который продолжал оставаться мощным экономическим центром в золотоордынскую, а также, судя по некоторым материалам, и в постзолотоордынскую эпоху. В таком контексте интересны некоторые ссылки на упоминание «Жукотинского острога», отсутствующего в числе известных русских острогов на территории Закамья. Известно о набеге ногайцев в середине XVII в. на село Жукотино (Саввин городок, Никольское, ныне село Галактионово). Примечательно, что село Жукотино – одно из первых документально зафиксированных здесь поселений нового времени – расположено именно на бывшей территории города Джукетау (на его западной окраине, недалеко от переправы через Каму, в районе локализации торгового места золотоордынского города). Таким образом, Джукетау с его обширной округой – не только один из крупных во всех отношениях городских центров, известный в международном масштабе, но и хронологически первый объект городской цивилизации средневековья, в определенной степени задавший вектор развития чистопольского микрорегиона в последующие периоды его развития.

Источник

http://archtat.ru/content/uploads/2024/02/AVUR6_13.06-kopiya-Bugarchev_noyabr-2023-kopiya.pdf

https://www.antat.ru/ru/izdatelstvo-fen/izdaniya/journals/nauchnyy-tatarstan/nt/Nt-2-2009.pdf