«Количество и многообразие мужских и женских головных уборов поражает»

- А что насчет правильного калфака? То, что носят сейчас, — это вообще калфак или не калфак?

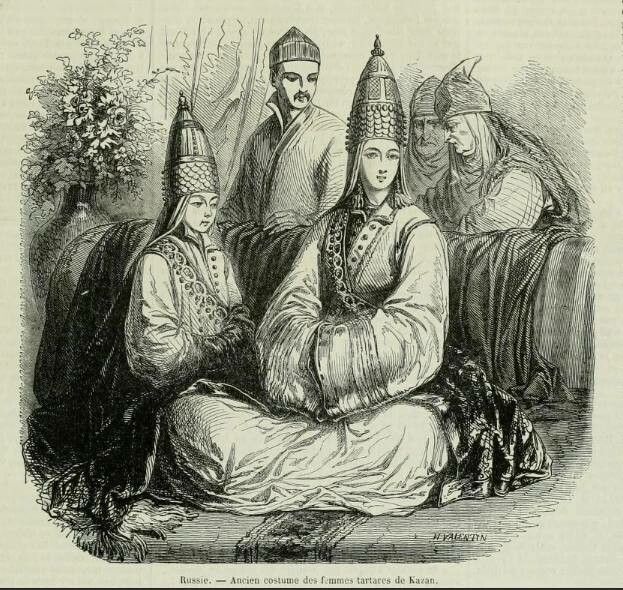

- Калфак модифицировался стремительно и продолжает меняться до сих пор. Меньше чем за век его размеры сократились почти в десять раз. Нельзя сказать, правильно это или нет, просто татарки были большими модницами и рукодельницами, вот и экспериментировали со своими головными уборами как могли. Были различные его варианты, например, могез-калфак – калфак-наколка, ак калфак в виде большой белой трикотажной трубы-колпака с кисточкой на конце, тубетей-калфак (тупый). Плоские калфаки в форме прямоугольника, о которых вы говорите, называются такта-калфак. Они уже были в начале XX века, два образца подобного головного убора можно увидеть на сайте Госкаталога.

Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

У меня есть выпущенный в 1916 году каталог-прейскурант татарских головных уборов купца Гайнутдина Сабитова, который владел фирмой по изготовлению каляпушей, калфаков, каттаджи и др. Его продукция неоднократно удостаивалась наград на международных выставках в Амстердаме, Лондоне, Париже. Изделия реализовывались на ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Уфимской и многих других, а также можно было получить товар и наложенным платежом, при условии внесении задатка в размере четверти от полной стоимости от головного убора. Сохранился до нынешних дней его дом (Тукая, 31), но, к сожалению, судьба самого Гайнутдина и его близких после революции неизвестна. Для меня было очень большим везением приобретение этой брошюры. Количество и многообразие мужских и женских головных уборов поражает, есть изделия украшенные жемчугом, граненой мишурной нитью, серебряными и золотыми галунами, шелковой и золотной вышивкой, из дорогого лионского бархата, манчестера, плюша. Были даже летние каляпуши с дырочками для вентиляции.

- Как в бейсболке, да?

- Да, с перфорацией. Есть калфаки, а есть еще каттаджи — это тоже татарский головной убор, который преимущественно носили девушки и дамы преклонного возраста. Он имеет вытянутую овальную форму и очень интересно декорированную тулью с витиевато уложенными складочками, защипами, бантиками. Есть каттаджи, на которых спереди вышит якорь, потому что в начале 20 века было очень модно одеваться в морском стиле. Дамам, девочкам шили стилизованные платья и костюмы-матроски, ношение которых требовало и соответствующих головных уборов.

«Издалека, особенно, если хасите красного цвета, дамы напоминают передовиков в наградных лентах»

- А френч – это тоже следование моде? Вот то, что сейчас наш раис надевает?

- Да, это наследие Джона Френча. Пиджак-куртка, названный в его честь, быстро обрел популярность, его носили и Иосиф Сталин, и Мао Цзэдун. Последний, сочетая традиционный китайский крой с английским, сделал френч униформой для китайской армии. Если на сайте алиэкспресса набрать в строке поиска «пиджак в китайском стиле», то на экране появятся изделия, практически ничем не отличающиеся от изделий татарских дизайнеров. У татарского костюма, как мужского, так и женского, правая сторона должна запахиваться на левую, повторяя положение рук мусульманина при чтении молитвы. Мужчины носили длинные приталенные казакины, бешметы, которые расширялись от талии книзу, обеспечивая свободу движений и при езде на лошади, и при сидении «по-турецки». Но новые времена диктуют свои правила, татарская интеллигенция, как мужчины, так и женщины перешли на европейское платье, причем этот переход был очень стремительным.

Фото предоставлено: Гульшат Нугайбековой

У нас такая богатая и красивая культура, диву даешься, когда смотришь на татарские костюмы на дореволюционных фотографиях. Они же изумительные — натуральные ткани, деликатно подобранные по фактуре, цвету, декоративным элементам, аккуратно подчеркивающие стать. Сейчас происходит какой-то хаос, мне кажется, что уже осталось очень мало исконного, народного. Да и с чувством меры и уместности ситуация тоже плачевная. Мне сложно понять, почему женщины накручивают на головы метры ткани, формируя чалму, налепляя стразы, пришивая тряпичные золотые узоры, а потом на вершине конструкции пришпиливают маленькую тюбетейку-калфак, создавая абсолютный китчевый микст.

Шьют изю, по размеру напоминающие детский слюнявчик, забывая о том, что основная функция этого аксессуара была скрадывание контуров груди. Я испытываю жгучий стыд, когда вижу женщин в хасите из синтетических тканей, украшенных пластмассовыми деталями, пуговицами и стекляшками, надетых поверх современных платьев-миди в офисном стиле. Издалека, особенно, если хасите красного цвета, дамы напоминают передовиков в наградных лентах. Неужели сложно понять, что раньше эта перевязь была дорогим украшением, демонстрирующим статус его владелицы, которая очень бережно относилась к нему еще и из-за нашитых коранниц, оно носилось в комплекте с камзолом, объемным платьем, покрывалом на голове, а сейчас это просто дешевая симуляция, надетая невпопад, глядя на которую начинаешь сочувствовать обладательницам этих нагрудных украшений.

Но это не значит, что в Казани нет мастериц, способных создать достойные современные стилизованные хасите. К примеру, есть дама - специалист по сценическому костюму, которая делает выразительные и эффектные хасите, грамотно собранные по цвету и композиции, у неё каждая отдельно взятая брошь – произведение рукодельного мастерства. Причем, часто она создает сразу весь комплекс – и перевязь, и калфак, и платье. Получается очень стильно и нарядно.

Фото предоставлено: Гульшат Нугайбековой

И очень надоедает эксплуатация имени царицы Сююмбике – раз в несколько месяцев появляется очередной «костюм-шедевр», который создатели безо всякого стеснения причисляют к гардеробу правительницы Казанского ханства, при этом соревнуясь между собой, кто больше нашьет пластмассовых деталей с китайского интернет-магазина и меховых обрезков. Пару лет назад в одном татарском знаменитом этнокомплексе, где можно сделать и постановочные фото в татарских костюмах, трое мужчин-туристов сделали очень веселые (с их точки зрения) фотографии, когда один из них был одет в костюм царицы Сююмбике, а фоном служила мечеть. Причем фотографии в соцсети выложила сама хозяйка заведения (татарка по национальности), на мое замечание она ответила в духе «деньги не пахнут». Я сама, хоть несколько лет и занимаюсь реконструкцией татарского костюма, но так, скорее всего, и не решусь на создание имитации костюма нашей царицы, ибо мое уважение к ней не позволит спекулировать на её имени…

«Из-за недолговечности деревянных изделий и новых условий быта этой рукотворной красоте грозит полное исчезновение»

- Вы ведь еще изучаете татарское зодчество?

- Да, я езжу по татарским деревням, создаю фотоархив, пока профнастил все не уничтожил. Мастерство татарских столяров, к сожалению, становится невостребованным. Старинные шаблоны для вырезания деревянных узоров пылятся в сараях, а металлические орнаменты с «Авито» обезличивают большинство домов в деревнях. В каждой деревне были мастера, которые делали и резные буфеты, и рамы для зеркал, и детские коляски, стульчики. Увы, сейчас эти все вещи в лучшем случае можно найти на пыльных чердаках.

- Сколько деревень уже объехали?

- Около 40. В Заказанье ещё есть места, которые хранят в себе наследие времен Волжской Булгарии, Казанского ханства. По мнению историков, элементы домовой резьбы (фронтонные ниши, поддерживаемые резными столбиками, обрамленные накладными, расходящимися лучиками-лепестками, полосатая раскраска на углах строений и на столбах ворот, элементы декорирования наличников) татарских домов имитируют каменную архитектуру XV–XVI веков. А как разнообразно украшались навершия заборов у татарских домов! Сложнейшие пропильные узоры на отдельных дощечках, объединяясь, создавали единое кружевное полотно, которое позволяло скрыть от нескромных взоров дом, но, в то же время, не лишало домочадцев обзора улицы. Композиции рисунков этих решеток весьма разнообразны и богатство народной фантазии поистине неисчерпаемо.

Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

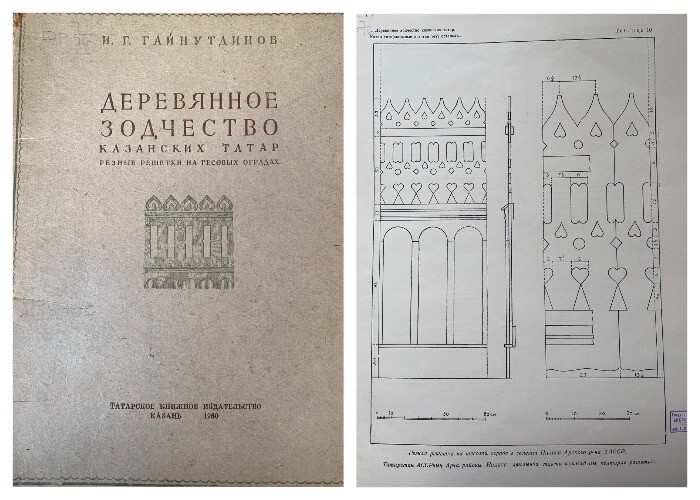

Из-за недолговечности деревянных изделий и новых условий быта этой рукотворной красоте грозит полное исчезновение. Ещё 1960 году, татарский архитектор Исмагил Галеевич Гайнутдинов, будучи человеком истинно переживающим за наследие своего народа, предпринял экспедицию по деревням Арского, Атнинского районов, результатом которой стало издание «Деревянное зодчество казанских татар. Резные решетки на тесовых оградах, фотографии и обмеры». Прекрасный альбом чертежей, с размерами, с указанием места изготовления очень пригодился и нам с супругом, когда мы решили сделать в своем деревенском доме традиционный татарский забор. А ворота наши были родом из моего детства, подобные были у моих дәү әти и дәү әни в Апастово. Любое собрание родственников сопровождалось фотографированием на фоне резных солнышек, расположенных на створах ворот.

Фото предоставлено: Гульшат Нугайбековой

Еще изумительны сохранившиеся каменные и деревянные мечети! Например, в деревне Кшкар сохранилась каменная мечеть, открытая в 1777 году, а в свое время там же существовало еще и большое медресе, куда приезжали обучаться шакирды-татары из Казанской, Уфимской, Оренбургской, Рязанской, Пензенской губерний. Мечеть восстановили в 1990-х годах, но сейчас она опять нуждается в ремонте.

Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

Я приехала в Кшкар в январе, пока фотографировала здание, закончился пятничный намаз и со мной заговорил один из прихожан, который вышел из мечети. Он рассказал, что его дедушка учился в этом медресе, потом получил образование в Бухаре и вернулся в одну из деревень Арского кантона Казанской губернии. Он был беден, но набожен и образован и мечтал построить мечеть. Ему посоветовали попросить денег у богатого татарского купца. Купец предложил погостить у него несколько дней, а затем сказал: «Я дам тебе денег, но ты станешь моим зятем - женишься на моей дочери. Я вижу, что ты умный, истинно верующий, порядочный человек». А дочка у него была красавица, которой тоже пришелся по душе молодому человеку, вскоре состоялась свадьба. В 1914 году они основали мечеть (к стыду своему, я не запомнила названия деревни), пару лет шла стройка. Но настали трудные времена. В 1918 году в дом приходят красноармейцы с требованием отдать деньги, его пытают, дважды ему устраивают расстрел, но при этом стреляли поверх головы. А он все приданое жены и все свои деньги вложил в эту мечеть. После второго «лжерасстрела» его сердце не выдержало, он вернулся домой, лег на кровать и умер, младшему ребенку как раз было 6 месяцев — это был отец моего собеседника. Он стоял на морозе и плакал, когда рассказывал эту историю столетней давности.

Вообще поездки по деревням ценны ещё и тем, что видишь примеры истинного деревенского радушия и гостеприимства. Например, зимой я отправилась в деревню Кулле-Кими в поисках одного очень красивого, богато украшенного дома, изображение которого я увидела в краеведческой книге. Приехала, ищу-ищу, нет этого дома. Местные жители подсказали, чей это дом. Оказывается, его уже обшили профнастилом, сайдингом — уцелел только фронтон, поэтому я его и не узнала. Когда я приехала туда, был уже поздний вечер. Сидит бабушка, пьет чай. Я очень стесняясь представилась, объяснила цель визита, она совсем не удивилась, рассказала, что дом был построен до революции её дедушкой. Описала, как дом выглядел изначально, потом улыбнулась и сказала по-татарски: «Душа моя широка, места хватит, оставайся, буду тебе рассказывать историю деревни». Но я отказалась от радушного предложения, надеюсь, что ещё доведется увидеться.

Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

«Ильмир-хазрат даже сам сшил костюмы для местного татарского музыкального коллектива»

- Есть ли персоны из ныне живущих, которые вдохновляют вас и служат для вас примером?

- Да, есть. Это мой хороший знакомый, мой наставник и консультант по многим спорным вопросам - Касимов Ильмир Харисович из Кестыма Балезинского района Удмуртской АССР. В 90-е годы, несмотря на тяжелое финансовое положение, он закончил высшее мусульманское медресе «Мухаммадия». После, в начале 2000-х годов он дополнил свое образование учебой на дневном отделении Татарского государственного гуманитарного института по специальности «История» и окончил его с красным дипломом. Во время обучения в Казани работал младшим научным сотрудником в Иске-Казанском музее заповеднике, в Отделе Свода памятников истории и культуры Института истории АН РТ, в Национальном музее Республики Татарстан. В 2004 году вернулся в родное село и уже более 20 лет работает имам-хатыбом Кестымской мечети, педагогом дополнительного образования и руководителем краеведческого музея Кестымской средней общеобразовательной школы. Он происходит из древнего рода (его генеалогическое древо исследовано им же самим до 21 колена), с детства интересовался историей и собирал экспонаты для школьного музея.

Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

Ильмир Харисович не зарабатывает больших денег, но на свои средства организует выставки, покупает материалы для изготовления татарских костюмов, является участником форумов, научно-практических конференций, выступает на родительских собраниях и классных часах в школах. Щедро делится своими находками, так совсем недавно, он подарил музею «Лудорвай» для оформления татарской экспозиции старинные предметы быта, детскую одежду. Ильмир-хазрат даже сам сшил костюмы для местного татарского музыкального коллектива. 14 января 2025 Ильмир Харисович был удостоен премии Главы Удмуртии «Признание – 2024». Благодаря его инициативе впервые в Удмуртии Кестымская мечеть была включена в туристические маршруты, ежегодно проводится фольклорно-исторический фестиваль. Только в пару месяцев назад он организовал два больших мероприятия в Ижевске по истории костюма татар. Татарское кафе предоставляет ему площадку, Ильмир-хазрат оформляет небольшую выставку и читает лекции для интересующихся своей родной историей слушателей.

Ильмир Харсович очень сдержан, деликатен, но четко придерживается своих принципов и отстаивает свою точку зрения, подкрепляя её своими поистине энциклопедическими знаниями. К тому же он прекрасный муж и отец, у них с супругой трое замечательных детей. Старшая дочь - Хамида совсем недавно заняла второе место на VIII Всероссийском конкурсе «Ак калфак».

Линара. Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

Вот уже пару лет как мы организовали небольшое сообщество любителей этнографии, помимо Ильмира Харисовича, туда входят и три девушки из Санкт-Петербурга – Линара, Альбина, Янифа (удивительно дружные, легкие на подъем, создающие своими руками чудесные костюмы и украшения, организующие многочисленные мероприятия для местных татар), Наталья Петровна из Ижевска – прекрасный мастер, модельер одежды, Эльза Бадгиева – краевед, учитель татарского языка, грамотный реконструктор татарских костюмов.

Янифа. Фото: © из личного архива Гульшат Нугайбековой

Мы вдохновляем, поддерживаем любое начинание друг друга, даем советы и по-дружески критикуем, если есть какие-то неточности. Стараемся делать какие-то совместные выездные мероприятия, так, прошлым летом, совместно с Мирой Рахмат мы посетили несколько деревень и городов Заказанья, побывали в музеях «Иске Казан» и «Казан арты», очередной раз подивились рукотворной красоте и традиционному мастерству татар.

- Вам большое спасибо за ваш труд!

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»