Отношение Москвы к касимовским татарам

Значение Касимовского ханства во внешней политике Русского государства особенно возросло в 1-й пол. XVI в., когда основной целью московской внешней политики стал «восточный вопрос» – подчинение Казанского ханства. В 1551 г. казанцы были вынуждены предложить возглавить Казанское ханство касимовскому хану Шах-Али, который согласился стать казанским ханом в третий раз. В Казани располагалась ханская гвардия, состоявшая из касимовских служилых татар. Численность их была, видимо, значительной. По сообщению «Казанского летописца», в 1521 г. во время резни в Казани погибло пять тысяч касимовских татар ханской гвардии.

Однако задачи московской политики не были решены. Хан Шах-Али не спешил учитывать интересы московских политиков. Очевидно, что в середине XVI в. ситуация с касимовскими царевичами значительно изменилась в отношении их роли: они перестали быть «послушными орудиями» в руках московских правителей, пытавшихся подчинить себе Казань мирным путем. Гибкая политика касимовских ханов и функционирование Касимовского ханства в качестве буферного государства тормозили военную экспансию Москвы в отношении Казанского ханства, обеспечив тем самым его жителям относительно мирное существование в течение их последних лет жизни, вплоть до его завоевания в 1552 г., когда было истреблено почти все население громадного города.

Московские правители относились к касимовским татарам настороженно, с недоверием. Об этом свидетельствует тот факт, что накануне взятия Казани в 1552 г. Иван Грозный, приказав войскам готовиться к штурму, отдал особое распоряжение насчет хана Шах-Али и касимовских татар. Русские военачальники, опасаясь перехода их на сторону казанцев, располагали отряды касимовских татар на заднем фланге, не принимавшем участие в боевых действиях: «Им не велели ходить в ту часть войска, которая, окружая Казань, должна была, на другой день, оберегать тыл атакующих и перерезать путь осажденным…». Хан Шах-Али не выполнил условий договора об освобождении русских пленных, а на требование ввести в Казань русские войска ответил, что не впустит их в исламский город. Он был недоволен тем, что в его управление передавалось не все Казанское ханство, а всего лишь его половина.

Упразднение Касимовского ханства

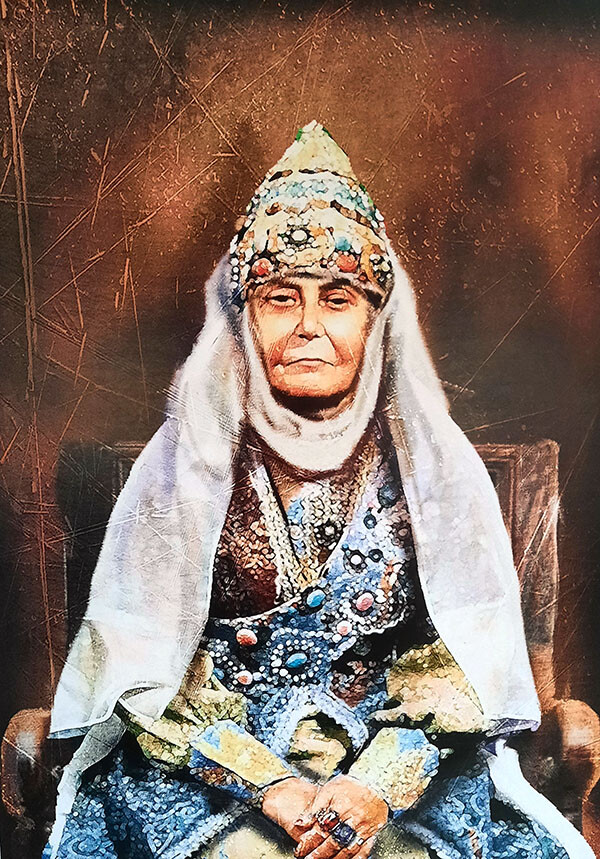

Со 2-й пол. XVI в. заметно снижение роли царства как буферной организации в отношении Казанского ханства, которое в 1552 г. было завоевано и присоединено к Русскому государству. Касимовских правителей стали ограничивать в их власти. Фак-тически они перешли на положение служилых землевладельцев, а их делами стали ведать московские воеводы. Постепенно русское правительство стало принимать меры к упразднению Касимовского царства. Последняя регентша Фатима-Султан (бием) владела лишь своей летней резиденцией в селе Царицыно (Бием Сала) недалеко от Касимова. После ее смерти в 1681 г. царство перешло в руки единодержавного управления Российского престола. Так закончилась история Касимовского царства, просуществовавшего в самом центре Русского государства более двухсот лет: с середины XV до последней четверти XVII в. В 1796 г. Касимов стал одним из уездных городов Рязанской губернии.

Фатима-Султан. Источник: kasmuzey.ru

Период XVIII – начала XIХ вв. явился переломным в политической и социально-экономической жизни татар. С упразднением в XVIII в. Касимовского царства, являвшегося для его населения своего рода этносоциальным организмом, были ликвидированы все те условия, на которых зиждилось сословие служилых татар. Приток извне тюркоязычного населения прекратился. Более того, среди касимовских татар наблюдалось усиление миграционных процессов, что отразилось и на динамике их численности. Так, между 1719 и 1745 гг. происходит убыль татарского населения Касимовского уезда на 18%. К концу XIХ – началу ХХ в. стало заметным снижение численности татар в г. Касимове и Касимовском уезде. Если в XVIII в. их численность достигала 6 тысяч человек, то к концу XIХ в. – около 5 тысяч человек. Главные направления миграции касимовских татар (на восток, за Волгу и Приуралье) совпадали в основном с миграциями других групп поволжских татар, особенно татар-мишарей.

Социальная политика в Касимове

Упразднение Касимовского царства создало благоприятные условия для более тесных экономических и культурных связей касимовцев с русскими и с волго-уральскими татарами. С другой стороны, упразднение имело отрицательные последствия для самих касимовских татар. Постепенно они лишились былых привилегий: русское правительство с 1-й пол. XVIII в. издало ряд указов, направленных на устранение инородческого служилого землевладения. Так, указами 1713, 1715 гг. инородцам-магометанам, владевшим поместьями и вотчинами, приказывалось перейти в православие. В противном случае эти земли отходили государю или их крестившимся родственникам. В таких условиях, борясь за выживание, часть служилых татар была вынуждена принять православие. В их числе были семьи Костровых, Ширинских, Тургеневых и др. Впоследствии они вошли в состав русского феодального класса, а позднее – русской буржуазии. В Касимове в конце XIX в. проживали русские князья с татарскими фамилиями – Енгалычевы, Кудашевы, Колончаковы, Кугушевы и др.. Феодально-зависимым людям переход в православие давал возможность стать свободными. В архивных документах XVII–XVIII вв. имеются многочисленные дела с заявлениями подателей о крещении. В их числе челобитная «крымского полонянника Муртазы», дело «о находившейся у крымского татарина Байсукина пленной польской девки Агафьи», челобитная «новокрещеного ногайца (Баима) Ивана об исключении его из холопства от князя Прозоровского».

Другой причиной, способствовавшей переходу в христианство, была материальная заинтересованность. В архивных документах немало дел о крещении и вознаграждении крестившимся татарам. К ним относятся дела татар Кутюша Шейдякова, Кудайната Урмаметьева, Кантемира Байтерякова о даче им в качестве награждения разного жалованья и княжеского титула; челобитная крещеных татар Степана Тебеева, Андрея Джинайдарова о даче им за принятие греческого закона по сукну английскому и по тафте; выписка о даче государева жалованья новокрещеным татарским мурзам – князю Шейдякову, Тупаеву, князю Тургеневу, князю Борису Куликову, Исупову и Мамаеву. Переход в христианство простых татар и мурз способствовал постепенной русификации крестившихся. Они потеряли связь со своим народом и пополнили генофонд русского народа. Видимо, именно в связи с этими событиями возникла пословица: «Поскреби русского, найдешь татарина».

Процесс сопротивления

Среди населения, не пожелавшего принять крещение, усилился процесс сопротивления, заканчивающийся нередко физической расправой. Так, в 1656 г. архиепископ рязанский Мисаил отправился в Касимов, Щацк и Тамбов татар и мордву крестить. Иноверцы отказались креститься. Но среди мордвы и татар уже составился заговор. Они в числе более 500 человек с оружием в руках поджидали приезда Мисаила и, завидев его, бросились на него и убили.

В то же время шел процесс усиления позиций ислама. В Касимове, рядом с правителем, селились представители духовенства (сеиды, ахуны, абызы). Духовенство пришло в Касимов со стороны: из Тамбовской (Девликамовы из с. Бостан), Пензенской, Казанской (Утягановы) губерний, из Крыма (Ширинские). В Касимовском уезде образовались наследственные династии. В последней четверти XIX в. в Касимовском уезде функционировало 8 мечетей. Ислам выполнял для касимовских татар, так же как и всего татарского народа, «охранительную функцию» в экстремальных условиях. С помощью ислама татарам в период с середины XV в. удается сохранить себя как этнос и не раствориться в массе христианского, русского народа. Поэтому неудивительно, что Касимовская противомусульманская миссия, образованная с целью обращения татар в христианство, в последней четверти XIX в. потерпела крах. Протоиерей Павел Алфеев в своем отчете писал, что «не так легко воздействовать на татар, как это представлялось. По своей сплоченной обособленности и религиозному образованию касимовские татары не похожи на крымских и казанских татар».

Ханская мечеть в Касимове. Источник: ru.wikipedia.org

Новый статус служилых татар

Следует отметить, что указы и инструкции 1737, 1741, 1754, 1766 гг. еще больше ущемляли права бывших служилых татар. Русское правительство под разными предлогами урезало или просто захватывало у них земли, леса и луга. Одновременно их привлекали к отбыванию различных трудовых повинностей в пользу государства. Часть касимовских татар несла феодальную повинность на лесоповалах в качестве лашманов (от немецкого laschmann – лесоруб). В указе Петра I от 1718 г. было предписано высылать служилых татар на бесплатные работы по заготовке, обработке и вывозу корабельного леса. Они, наряду с татарами-мишарями, были приписаны к Воронежским корабельным верфям. Лашманы рубили лес в тяжелейших условиях, зимой, в трескучие морозы, когда в соснах было мало влаги. Люди гибли тысячами от непосильного труда, голода и холода. Память об этих трагических событиях сохранили многие документы и устные народные предания, баиты, песни, в которых отправление на лесоповал приравнивалось к смерти.

При Петре I основная масса служилых татар была переведена в «однодворцы» – низшее податное сословие феодального государства и обложена подушным окладом. Налоги им приходилось платить в двойном размере как Казанской адмиралтейской конторе, так губернатору и воеводе. Все это способствовало резкому ухудшению социально-экономического положения касимовских татар. Правительство сохранило им владельческое (четвертное) право на землю по прежним жалованным грамотам и право общинного владения землями, значившимися за ними по писцовым книгам. Землепользо-вание, основанное на «четвертном» праве, имело много общего с частной собственностью: земли могли передаваться по наследству, продаваться своим же общинникам. «Четвертные» земли, расширявшиеся за счет освоения новых лесных массивов, закреплялись за родами. С течением времени, в связи с увеличением наследников и разделов между ними, участки дробились и мельчали, способствуя малоземелью и аграрному перенаселению. Кроме того, подобная форма землевладения способствовала довольно раннему и интенсивному имущественному расслоению татар.

Опора на татарских феодалов

Царизм, одновременно с национальным гнетом нерусских народов, проводил феодально-классовую политику, рассчитанную на создание социальной опоры в лице татарских феодалов. Эта политика особенно ярко выразилась при царствовании Екатерины II. Она представляла им дворянские привилегии, разрешила Мусульманское духовное собрание. Привилегированные слои татарского общества проводили политику царской администрации и жестоко эксплуатировали рядовых татар, усугубляя тем самым и без того тяжелое социально-экономическое положение трудового населения. Сельское хозяйство у касимовских татар тесно переплеталось с промыслами, связанными с обработкой животного сырья: с кожевенным и овчинным. В Касимове было немало мерлушечных мануфактур, принадлежащих татарским купцам. П.С.Паллас, будучи в Касимове в 1768 г., отмечал, что «...живущие... в городе все зажиточные мехами торгующие купцы». Они развернули торгово-предпринимательскую деятельность не только в Касимовском уезде, но и далеко за его пределами. Кожевенные изделия поставлялись во многие южные города России. Касимовские торговцы принимали активное участие в установлении торговых связей России с Казахстаном и Средней Азией, так как мусульманам было легче проникнуть в среду населения, исповедовавшего ислам, нежели иноверцам.

Касимовские татары издавна принимали активное участие в торговле. Этому в значительной степени способствовали удобное расположение города Касимова на стыке торговых путей, наличие в крае крупной реки Оки – главной жизненной артерии, благоприятствовавшей интенсивным торговым связям центральных губерний России и Востока. Там соединялись три главных государственных пути: Астраханский, Закавказский (Липецкий), Нижегородский (Сибирский). Через эту территорию также проходил важный сухопутный путь, обычно зимний, с Нижней Волги на Москву, затем на Нижний Новгород и на Казань.

Торговля Касимовских татар

Через Касимов была проложена дорога – Наровчат – Темников – Кадом. Бла-гоприятным фактором было установление еще во 2-й пол. XV в. высоких таможенных пошлин для казанских и восточных купцов в окраинных русских городах (Нижний Новгород, Муром) и в Сурско-Окском междуречье. В результате торговля перешла в руки местных купцов, в том числе и касимовских татар. Служилые татары пользовались некоторыми привилегиями, например, им предоставлялось право на ведение торгово-предпринимательской деятельности в любом районе России. Они проводили торговые операции и в Касимове, на действовавших там Казанской и Сергиевской ярмарках. Предметами торговли служили в основном хлеб, мед, воск, домашние животные, меха, кожи, заготовки и изделия сапожного ремесла.

В XVIII в. торговля имела большое значение в жизни татар, являясь одним из «средств заткнуть дыры, порожденные обидами и недостатками в земле и малой плодородностью ее, обилием всякого рода повинностей». Касимовские купцы захватили в свои руки значительную часть торговли на Макарьевской, Троицкой, Ирбитской, Крестовской и других ярмарках, где совершали крупные торговые сделки и получали большие прибыли. Они вели активную торговлю и на международной ярмарке близ Нижнего Новгорода. Среди них имелись крупные купцы, связанные с торговыми центрами Средней Азии, Ирана и т.д. Через реки Оку, Волгу и по Каспийскому морю купцы добирались до Персии. Обмен товарами происходил чаще в Астрахани, путь до которого на малых судах занимал менее 20 дней, а на обыкновенных стругах – 40–42 дня. Путь персидской торговли с Россией был удобен для торговли шелковыми тканями. Все это способствовало установлению постоянных рыночных и культурных связей между различными регионами внутри страны и далеко за ее пределами.

Фото татарских купеческих семей г. Касимова из фондов Касимовского историко-культурного музея-заповедника

Из открытых источников: vk.com

Миграция татар в новые районы империи

В поисках средств существования касимовские татары устремлялись в различные области страны. Часть их (около 15%) оседала на постоянное жительство в различных городах, в том числе в Москве (в Татарской слободе, в Замоскворечье), в состав населения которой они вошли еще в XIV–XVI вв. В начале ХХ столетия был зафиксирован приток касимовских татар в Петербург66. В новом районе они вливались в единую массу переселенцев-татар, теряя в культурно-бытовом отношении свои особенности. Переселение в иноэтничную среду, даже тюркоязычную, напротив, приводило к консервации этнокультурных особенностей, как, например, у касимовских татар, поселившихся среди казахов, в г.Петропавловске.

Известны факты переселения небольших групп населения, возможно ремесленников и торговцев, в Казанскую, Симбирскую, Нижегородскую, Вятскую, Саратовскую, Оренбургскую губернии, в Казахстан, Среднюю Азию. В Казанской губернии они основали д. Тевели-Ходяшево. Жители некоторых деревень Буинского уезда Симбирской губернии являлись выходцами из Касимовского уезда. По преданиям жителей деревень Яндовище в Сергачском уезде и Маклаковка в Васильсурском уезде Нижегородской губернии, деревни Усть-Карновар в Петровском уезде Саратовской губернии, их предки были коренными касимовскими татарами – выходцами из Касимова и Касимовского уезда Рязанской губернии. Крепостные касимовские татары были поселены в деревне Терся Елабужского уезда Вятской губернии. Миграции обусловили, с одной стороны, утечку татарского населения с территории их этнического формирования, с другой – способствовали росту численности и консолидации волго-уральских татар в составе Российского государства.

Синхронизация татарской культуры

Касимовские татары приняли активное участие в формировании общности экономической жизни татарской нации. Этому способствовало быстрое развитие различных отраслей промышленности, установление постоянных, прочных экономических связей, способствовавших расширению и укреплению внутреннего рынка в масштабе всей этнической территории татарского народа. Формирование и развитие касимовских татар происходило в тесной связи с татарами казанскими и мишарями. Поэтому следует подчеркнуть, что эта группа, несмотря на наличие мощного иноэтнического окружения и значительного вкрапления позднего тюркского этноса, сохранила единство в культуре с основными группами волго-уральских татар. После 1552 г., когда весь Средневолжский и Приуральский края вошли в состав Русского государства, постепенно сложились новые условия, которые привели к активному смешению и территориальному взаимопроникновению татарских групп.

Одновременно усилился рост синхронной этнокультурной информации. В конце XIX в. сложился общенациональный татарский литературный язык. На нем велось обучение в школах и духовных училищах. Преподавательские кадры поставлялись в основном из Казани. Касимовским татарам было хорошо известно творчество татарских просветителей и писателей, книги которых привозили из Казани, Оренбурга. В Касимове издавались на татарском языке газеты «Аң», «Чалгы». Уровень грамотности татар был довольно высок: 57% взрослого населения писали и читали на татарском языке. В конце XIX в. в учебных заведениях (мектебе и медресе) обучение шло на литературном татарском языке. Из Казани и других культурных центров поступала печатная продукция, создавались библиотеки из произведений татарских классиков. Был организован татарский театр «Чулпан», на сцене которого ставились пьесы татарских и русских драматургов.

Касимовские татарки. Источник: tatarica.org

Касимовская культура и говор

Касимовские татары имели тесные контакты с русским народом. Служба в Русском государстве, складывание широкой экономической общности в пределах единого рынка, отсутствие каких-либо серьезных отличий в развитии хозяйства касимовских татар и их соседей способствовали установлению между ними прочных хозяйственно-культурных связей и приобщению к русской культуре.

В касимовском говоре имеется значительное число русских заимствований, особенно в области хозяйственно-бытовой терминологии. Татары, преимущественно мужчины, свободно владели русским языком. Совместное проживание в течение нескольких веков на единой общей территории, общность исторических судеб выработали у татар, русских и других народов страны взаимную веротерпимость и лояльность. Русский писатель Сергей Терпигорев, наблюдавший жизнь касимовцев в конце XIX в., отмечал: «Русские и татары ходят друг к другу в гости. Особняком не живут». В последние годы XXI в. процесс этнокультурного сближения с русским народом протекает наиболее активно. Интенсивное проникновение русского языка наблюдается и в татарских семьях. Молодежь, как правило, владеет им лучше, нежели родным. Увеличивается количество смешанных браков. В то же время татары еще продолжают сохранять некоторые особенности материальной культуры, родной язык, национальное самосознание.

Велика заслуга касимовских татар, как представителей татарского этноса, в распространении такого прогрессивного явления, как просветительство среди тюркоязычных народов России. В казахской степи, в Крыму открывали начальные школы, религиозные учебные заведения и вели просветительскую работу татары из числа духо-венства, купцов, среди которых было немало касимовских татар.

На благо России служили и продолжают служить такие видные представители касимовских татар, как Сара Шакулова – первая в истории татарского народа женщина-математик, выпускница Сорбонны, А.М. Ишимба-ев – заслуженный учитель, краевед, Р.Х. Агжитов – заслуженный организатор колхозного строительства, Ф.А. Тугеева – родоначальница династии врачей, В. Альбетков – Герой Советского Союза, В. Акбулатов – инструктор первого советского космонавта Ю. Гагарина, З. Байрашева и У. Бекбулатов – казанские профессора; Симаковы – солисты Ленинградского театра оперы и балета и другие замечательные личности.

Автор: Л.Ф.Шарифуллина

Источник: «Касимовские татары в истории России»