Рикольдо да Монтекроче о «татарах»

Согласно точке зрения Э. Панеллы «Книжица к восточным народам» была написана в 1300 г. Это подтверждается примечанием на полях, которое сделал Рикольдо, написав, что он ожидает решения папы по вопросу, являются ли яковиты и несториане еретиками. Данный трактат состоит из трех разделов, первый из которых содержит описание несториан и яковитов, второй – иудеев, а третий, самый короткий, дает представление о монголо-татарах Ильханата и их религии.

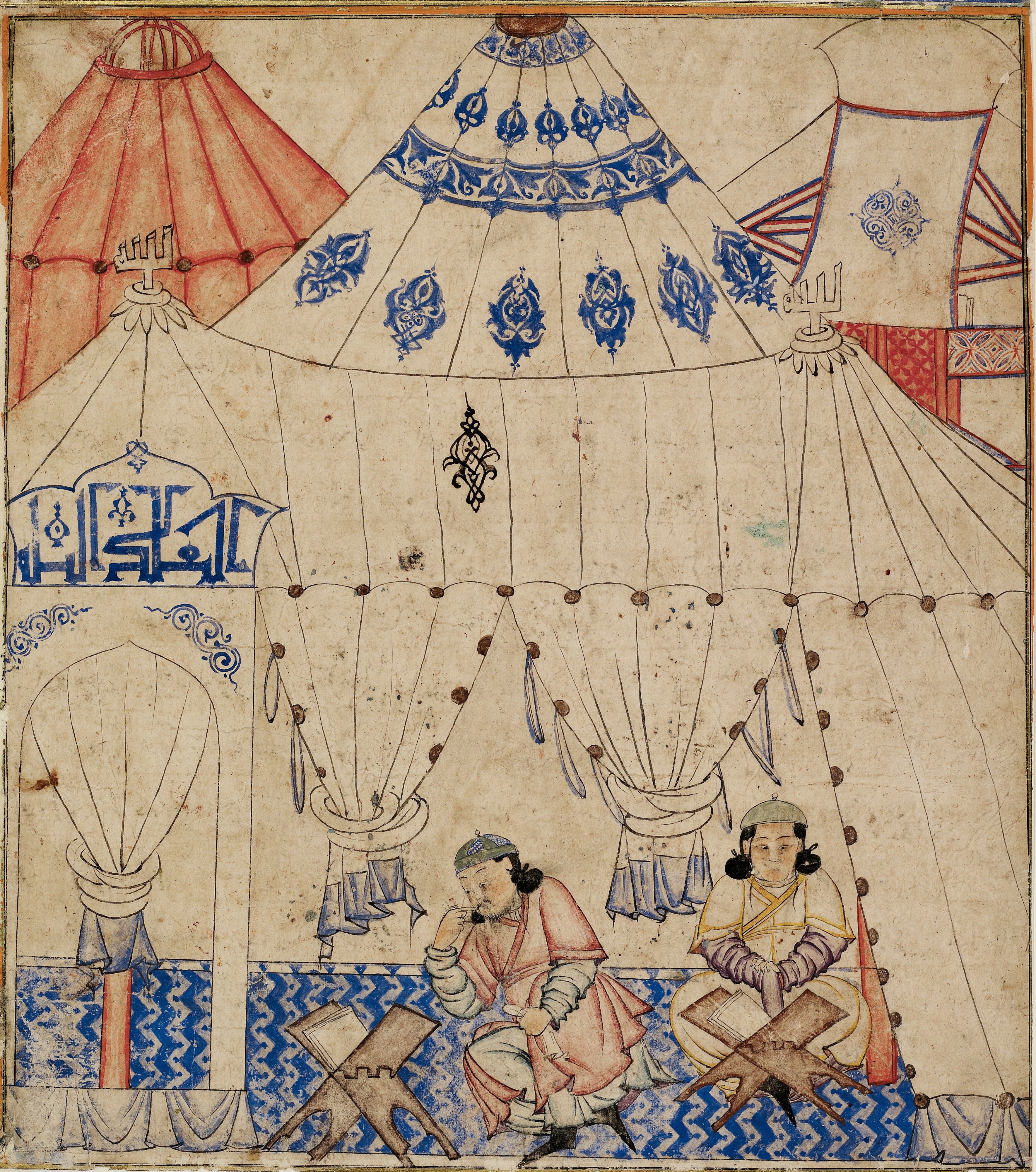

Ильханат. Монгольский правитель Газан, изучающий Коран

Источник: en.wikipedia.org

Скорее всего, в качестве основного критерия деления населения Ближнего Востока на группы в данном трактате Рикольдо был выбран конфессиональный признак. Но, говоря о «татарах» в другом его труде «Путешествии по Святой земле», Рикольдо описывает не только религиозные верования, но и быт кочевников, а также в эмоциональной форме – черты монголоидной и южно-сибирской рас. Это описание черт внешности «татар» настолько наполнено негативными характеристиками, что может показаться современному человеку расистским, однако оно таковым вряд ли являлось, так как речь идет о доколониальной эпохе.

Приведем фрагмент описания «татар»: «Попав во внутренние пределы Турции, мы столкнулись с ужасным и чудовищным народом татар. А татары очень сильно отличаются от всех прочих народов мира, причем как внешним обликом, так нравами и обычаями. Внешний облик у них таков: лица большие и широкие, а глаза узкие, словно две щели поперек лица в самой его середине, бороды у них маленькие и совсем седые, так что многие из них напоминают обезьян. Они во всем не похожи на прочих людей, лишены почтительности, стыдливости, любезности, привязанности к какому-либо месту, существующих у многих других народов, но, говорят, они относятся с ненавистью к городам, а то и просто постройкам (перевод Н.С. Горелова). Многое в приведенном фрагменте указывает на то, что доминиканский миссионер описывает группу населения монголоидной или южно-сибирской расы, ведущую кочевой образ жизни. Мы можем предположить, что речь идет о тюрко-монгольском населении, появившемся на территории Передней Азии после завоевания.

«Татарские женщины пользуются у них большим почетом и носят на головах такие высокие шапки…»

Также приводятся описания религиозных обрядов тюрко-монгольских политеистов: «Религией они также отличаются от всех прочих народов, ибо не считают, что имеют закон от Бога подобно многим другим народам. В Бога же они веруют как в некий закон природы. Так и живут природными установлениями, словно животные и птицы, линяя зимой и летом. К тому же они очень боятся зноя и холода». Некоторые сведения, например, о высоком положении женщин в тюрко-монгольском обществе, соотносятся со сведениями других авторов (Гильома де Рубрука, Ибн Баттуты) и поэтому могут считаться вполне достоверными. Также подробно описан вид головного убора знатных монголок: «Татарские женщины пользуются у них большим почетом и носят на головах такие высокие шапки, что с ними не сравнятся женские головные уборы других народов, и все это в память о победе, которую они стяжали возле одной восточной реки…И вот в память об этой победе татары разрешили женам своим носить большие шапки — длиной с локоть и даже более. Однако, дабы не оказаться в подчинении у женского владычества, татары постановили: пусть шапки сверху будут иметь форму ноги и верхняя часть шапки, таким образом, будет представлять собой шапку под пятою, а это означает, что женщины одержали победу не в одиночку, но благодаря мужчинам, и таким образом им как бы говорится: «Вы можете носить шапки, но помните о том, что находитесь в подчинении у мужчин» (перевод Н.С. Горелова). Данное описание также соотносится с описанием головного убора боктаг (или бокки) у де Рубрука и Ибн Баттуты.

Традиции и обычаи тюрко-монгольских народов Ильханата также привлекли внимание доминиканца. Так описывает Рикольдо упоминаемый и другими источниками обычай левирата у кочевников: «После смерти мужа жена не может возвратиться в дом своих родителей, но родственники мужа женятся на ней, коль захотят, либо она просто остается в его доме в качестве рабыни». Упоминается им и полигамия у «татар»: «Также могут татары иметь нескольких жен, однако первая является старшей и законной, и дети ее являются законными, остальные же жены живут словно наложницы».

«Письмена их очень похожи на халдейские»

Ильханат. Монгольский конный лучник XIII века

Источник: en.wikipedia.org

Любопытно описание письма «татар» у Рикольдо: «Во-вторых, письмена их очень похожи на халдейские, а ведь от них пошли и иудеи, да и халдейские письмена и язык с иудейским очень схожи и родственны». Наиболее вероятно, что речь идет об уйгурском алфавите, который использовался в монгольской письменности еще со времени правления Чингисхана и являлся наследником согдийского алфавита, ведущего корни от арамейского («халдеи» - одно из названий несториан). Таким образом, наблюдение средневекового богослова и версии современных ученых оказались очень близки.

Версия миссионера о происхождении самоназвания правящей элиты и определенной части тюрко-монгольского населения Ильханата (вопрос еще требует рассмотрения) – «монголы» («моголы» – у Рикольдо да Монтекроче) путешественник связывает с происхождением от народов «Гога и Магога», что истекает из традиции средневековых христианских книжников (см. Воротынцев Л.В., Галимов Т.Р. Образ «татар» в письменных источниках Древней Руси и государств «христианского мира» // Золотоордынское обозрение. 2025. Т. 13, № 2.).

Рикольдо проводит градацию между разными группами «грешников» в зависимости от того, насколько они далеки от «истинных христиан» (в его представлении), то есть католиков. Восточные христиане, с точки зрения миссионера, ближе всего к католикам, потому что они признают как Старый, так и Новый Завет. Евреи находятся немного дальше от них, так как у них есть только Старый Завет. Еще дальше от «истинной веры» находятся «сарацины», потому что у них есть «только дьявольский и опасный закон», хотя в нем «есть кое-что полезное». Но самое большое расстояние отделяет католиков от тюрко-монгольских кочевников - политеистов, у которых нет «ни писаного закона, ни храма», ни «духовной жизни». Но когда дело доходит до католической проповеди, замечает Рикольдо, на самом деле все наоборот: «татары», как показывает практика, охотнее всех воспринимают ее, в то время как восточные христиане – по его мнению – самая сложная для проповеди группа населения.

Рикольдо да Монтекроче о несторианах и яковитах

Упоминаемые нами ранее несториане и яковиты представляют собой течения сирийского христианства и сироязычное население Передней Азии. Также несторианство получило распространение и среди части тюрко-монгольских народов и отдельных представителей самой правящей династии.

Для Рикольдо было легче вести проповедь среди последователей нехристианских политеистических религий, нежели представителей других течений христианства – «еретиков». Их вероучению посвящена вторая глава «Книжицы к восточным народам». Кроме того, подробное описание вероучения и религиозной практики несториан и яковитов изложено в разделах «Путешествия по Святой Земле».

Здесь Рикольдо отмечает обычаи изображать кресты на лицах, употреблять в пищу свинину. Также, по словам Рикольдо, представители духовенства придерживаются строгого поста постоянно, не употребляя мясную пищу: «их священники, епископы, архиепископы и патриархи вообще не употребляют мяса и мясных приправ и придерживаются этого, даже если им угрожает голодная смерть», предпочитают скромность и воздержание от роскоши в быту. Здесь Рикольдо пишет, что такой образ жизни достоин уважения, несмотря на последовательные обвинения восточносирийских христиан в «ереси».

«Путешествие по Святой земле» содержит любопытную запись о столкновении миссии Рикольдо с несторианской общиной Багдада. Когда Рикольдо и его помощникам было разрешено провести службу в несторианском храме в Багдаде, он стал в присутствии прихожан «обличать» их вероучение, что естественно вызвало у верующих негодование, и они в грубой форме изгнали католиков из храма.

Процессия несторианских священников

Источник: ru.wikipedia.org

«По словам Рикольдо, многие верующие и даже сам яковитский патриарх признали «правоту» доминиканцев»

Далее миссионер-доминиканец описывает вероучение и религиозные обряды сироязычных монофизитов – яковитов: «Чуть выше этого города на берегу райской реки расположен наиизвестнейший и наиславнейший монастырь святого апостола Матфея. Там находится резиденция якобитского патриарха. Утверждают, что в этом монастыре проживают триста монахов. Поднявшись к ним, мы увидели, что это люди великой строгости и многих молитв. Ведь целыми днями, за исключением часов церковной службы, которая весьма продолжительна, они совершают все моления стоя. Они впадают в страшную ересь, утверждая, что Христос обладал одной сущностью, одной природой, одним волеизъявлением и одним источником своих деяний — и не более». Судя по тексту, яковиты приняли миссию Рикольдо более благожелательно, чем несториане. В одном из монастырей состоялся диспут между католическими миссионерами и западносирийскими христианами. По словам Рикольдо, многие верующие и даже сам яковитский патриарх признали «правоту» доминиканцев.

Возникает вопрос: не были ли искажены факты? Подобное могло иметь место, так как, согласно точке зрения Р. Хауталы католические миссионеры часто в своих отчетах преувеличивали успехи по склонению к принятию католицизма жителей чингизидских государств. Но яковиты могли посчитать аргументы доминиканцев убедительными и в реальности. Дело в том, что, на Рикольдо да Монтекроче как богослова большое влияние оказал известный христианский философ – яркий представитель схоластики Фома Аквинский, в особенности его сочинение «Сумма против язычников» (другие названия - Книга об истине католической веры против язычников» («Liber de veritate Catholicae fidei contra errores infidelium, seu Summa contra gentiles» - «Книга об истине католической веры против язычников», «Summa Philosophiae» - «Сумма философии»). В учении большую роль играет аргументации при изложении основ христианской веры и сочетание веры и разума. Восточные христиане, вероятно, в первый раз столкнулись с такой формой убеждения.

И всего сказанного следует, что интеллектуальное наследие католического миссионера и богослова Рикольдо да Монтекроче интересно не только с точки зрения истории изучения ислама в Христианском мире и религиозной апологетики. Оно, при критическом анализе текстов, может дать нам богатую информацию о культуре, религиях, межконфессиональных отношениях и многих других сторонах жизни в чингизидских государствах. Наш рассказ представляет собой лишь краткий и поверхностный обзор биографии данного деятеля и сведений тех записей, которые были переведены на русский язык в разное время. Многие труды Рикольдо да Монтекроче достойны переводов и публикаций с комментариями для большей доступности русскоязычным исследователям. Заслуживает внимания и выяснение, с какими целями и при каких обстоятельствах были сделаны греческий и церковнославянский переводы отрывка его трактата в последующие века.