Пласт рукописей с воспоминаниями обычных людей

1960-е годы для татарской культуры примечательны тем, что период «оттепели» совпал с подведением итогов условного «поколения Габдуллы Тукая» − представителей татарской интеллигенции, рожденных в 1880-1890-е гг. В это время уделялось большое внимание подготовке и публикации воспоминаний о знаменитых деятелях дореволюционной татарской культуры начала ХХ в. (Габдулла Тукай, Галиасгар Камал и др.). Но эти сборники были ограничены редакционными требованиями, нацеленностью на позитивный портрет героя и т.д. Мемуары печатались и в татарском журнале «Совет әдәбияты» (с 1965 г. — «Казан утлары»). Среди публикаций встречались воспоминания, где автор писал о своем времени без привязки к определенной известной личности. Например, в 1960-е гг. опубликованы мемуары журналиста Исмагила Рамиева (фрагменты сначала печатались в журнале «Совет әдәбияты»), писателей Зарифа Башири и Сайфи Кудаша. Эти книги отличаются богатым содержанием особенностей татарской повседневности. Во всех этих записках центральное место занимает дореволюционный мир с уникальной татарской городской культурой начала ХХ в.

Но за рамками этих публикаций остался целый пласт рукописей с воспоминаниями обычных людей, тоже часто датируемые 1960 гг. Некоторые из них попали в музейно-архивные фонды, но долгое время не вводились в научный оборот. Другая часть рукописей остается в семейных архивах, эти записи попадают в руки исследователей редко, как исключение из правил.

Воспоминания и другие записи уроженца города Троицка Оренбургской губернии, педагога Хабиба Зайни (1890-1967) являются ярким подтверждением данного тренда. Он пишет о родном городе и его жителях, родственных связях, столкновении традиций и новаций на рубеже XIX-XX вв. Есть здесь место и мифологизированному миру 1870-1880-х гг. и миру детства самого героя (это уже 1890-х годы). Создание такого текста было результатом особого воспитания, которое автор мемуаров получил в своей семье.

«Рукописи можно разделить на «публичные» и «семейные»

Рукописи Хабиба Зайни можно разделить на «публичные» и «семейные». Первая группа сохранилась в отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета. Эти материалы (преимущественно на татарском языке) были переданы автором в научное учреждение в 1967 г.

Помимо «публичных» материалов, четыре ученических тетради с воспоминаниями Хабиба Зайни сохранились в семье его потомков. Они датируются 1961-1965 гг. В целом, в «публичных» и «семейных» рукописях есть определенные схожие моменты.

В исторической литературе сведения о Хабибе Зайни появляются с 2000-х гг. Его материалы о дореволюционном образовании были использованы в работах об истории татарских медресе. Данная публикация поможет взглянуть на его жизнь под другим углом и расширит знания о мире татарского ребенка 1890-х гг.

Who’s mr. Зайни?

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

Кем же был Хабиб Зайни? Это имя он взял официально во второй половине 1920-х гг. Подобные имена были характерны для дореволюционной татарской письменной культуры (например, Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри и т.д.). Данную традицию в советской татарской культуре продолжили многие литераторы (реже художники, например, Баки Урманче), взявшие такие псевдонимы, что объединяло их и с дореволюционной книжностью, и с татарскими писателями в эмиграции. Судя по всему, для Хабиба Зайни было важно сохранить эту целостность и такое представление себя не случайно: он родился в Троицке в 1890 г. в семье учителя медресе, сформировался под влиянием татарской дореволюционной письменной культуры, а позднее и сам стал её субъектом.

Хабиб Зайни сочетал в себе все тренды начала ХХ вв.: помимо учебы в медресе, окончил Троицкое русско-татарское училище, получил также аттестат зрелости местной мужской гимназии. Учился некоторое время в уфимском медресе «Галия», в 1908 г. уехал в Стамбул для получения университетского образования. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке Троицкого общества приказчиков. В столице Османской империи Хабиб Зайни изучал естественные науки – географию, биологию в Дарельмугаллимине (аналоге учительского института). 1908-1911 гг. он провел в Стамбуле, где совмещал учебу с работой наборщика в местной типографии. Вернувшись в Россию, начал преподавать в медресе «Галия». Он вел не только географию, но и физкультуру, и даже татарский язык. В 1911-1913 гг. Хабиб Зайни опубликовал в татарских журналах «Шура», «Мәктәп» ряд статей учебно-методического характера.

Фронт, «Миллэт Меджлисе», школа, Колыма

В годы Первой мировой войны молодого преподавателя зачислили в военное училище, на фронте он стал начальником заставы 3-го полка 3-й армии. Армейская жизнь Хабиба Зайни была насыщенной: председательствовал в солдатском комитете, редактировал фронтовую газету «Голос 3-й армии». Интересным моментом его биографии является участие в «Миллэт Меджлисе» («Национальном парламенте») в Уфе осенью 1917 года, куда его направили делегатом от 3-й армии. В автобиографии он старался не акцентировать внимание на своем участии в этом собрании.

В первые годы советской власти Хабиб Зайни жил в Уфе и Троицке, работал в системе народного образования (был учителем и директором татарской школы, заведовал школой-интернатом, Троицким областным татарским педтехникумом). С 1925 г. Хабиб Зайни переехал в Москву, где трудился инспектором-методистом Отдела по просвещению национальных меньшинств Наркомпроса, преподавателем в Коммунистическом университете народов Востока. В этот период им были написаны учебные пособия для школ на татарском языке.

В 1934-1937 гг. он возглавлял географический факультет Уфимского педагогического института (совр. Башкирский государственный университет), Хабиб Зайни являлся его первым деканом. Аресту в 1938 г. предшествовал короткий среднеазиатский период жизни педагога (он работал в педагогических институтах Ферганы и Андижана). Хабиб Зайни был обвинен и осужден по ст. 58 на семь лет, которые он провел на Колыме. В Уфу он вернулся после реабилитации в 1957 г., умер в том же городе в 1967 г. Почти все десять последних лет своей жизни Хабиб Зайни посвятил реконструкции образов своего прошлого в текстах.

Главный герой Хабиба Зайни

Хабиб Зайни рос в нестандартной городской татарской семье. Во-первых, в отличие от большинства семей того времени она состояла только из родителей и детей, у маленького Хабиба не было рядом ни дедушек, ни бабушек. Во-вторых, мальчик много времени проводил в мастерской своего отца, слушая его рассказы. «Если бы тогда всё записывали, из его рассказов вышло бы много полезного для иллюстрации той эпохи», − пишет он уже в 1960-е гг. При этом долгие разговоры с родителями без очевидной практической надобности, тем более с отцом, были нечастым явлением в дореволюционных татарских семьях. «До сегодняшней поры невозможно было увидеть отца, который взяв ребенка своего за руку, повел бы его по полям, по лесам, по улицам, магазинам, музеям…и другим местам, и рассказывал бы обо всем увиденном, стараясь расширить знания своего чада. Нет, это явление не из татарского мира, более того татарские отцы никогда даже не задумывались об этом!», – рассуждал общественный деятель Юсуф Акчура в начале XX в. Спустя несколько десятилетий ситуация в образованных семьях немного изменилась, необходимость другого подхода в воспитании осозновали даже сами дети. «Как же мог воспитать меня и моих братьев папа, получивший хотя небольшое образование, неужели он не думал совершенно о цели образования и воспитания, − писала на страницах своего дневника гимназистка Фатима Кашафутдинова, дочь бугульминского фельдшера в начале 1918 г., – и тем дело завершил, что выкормил, вырастил нас до известного возраста, отдал в учебные заведения и успокоился, не заботясь о нашем нравственном воспитании».

«Его отец для своего времени был неординарный татарин-мусульманин»

Хабиб Зайни получил другое воспитание, был окружен отцовским вниманием. Возможно, эта практика в семье Зайни связана и с тем, что Халиль-хальфа вступил в брак в зрелом возрасте, поэтому при воспитании своих детей применял и накопленный в медресе педагогический опыт. Он много разговаривал с детьми, учил их чему-то (шить, ухаживать за животными и т.д.), и даже играл с ними в настольные игры (шахматы, домино). Поэтому самым важным образом дореволюционного прошлого Хабиба Зайни была фигура его отца Халиля Зайни. Ему он посвятил большой очерк о пореформенном времени.

Отца он представляет как Халиля-хальфу, учителя в медресе Джамалетдина Субханкулова (1817-1892) в Троицке. Кстати, упоминание о Халиле-хальфе Зайни, как об ученике Джамала-хазрата, можно найти и в 3-м томе свода «Асар» Ризаэтдина Фахреддина (рукопись была подготовлена им к 1911 г.). Еще одно упоминание о нём, как о Халилулле эфенди ибн Зайнеддин аль-Лекенды, есть в эпизоде о Тимербек-хазрате из Стерлитамакского уезда. Очевидно, автор «Асара» и Халиль Зайни были знакомы, т.к. Р.Фахреддин ссылается на письмо от него.

Но Халиль Зайни занимался не только педагогической деятельностью: он работал в Троицке помощником портного, занимался починкой часов, швейных машинок и других механизмов, ювелирных украшений. Таким образом, для своего времени это был неординарный татарин-мусульманин. Однако для татарской книжной культуры рубежа XIX-XX вв. и её носителей была важна именно учительская работа Халиля Зайни в медресе. По словам его сына, он опубликовал также и несколько брошюр о Коране и правилах его чтения. Некоторое упоминание о Халиле-хальфе, в том числе его фотографию, мы находим и в краеведческой книге о Троицке.

«Жизненный путь от деревенского мальчика-сироты до уважаемого хальфы и ремесленника»

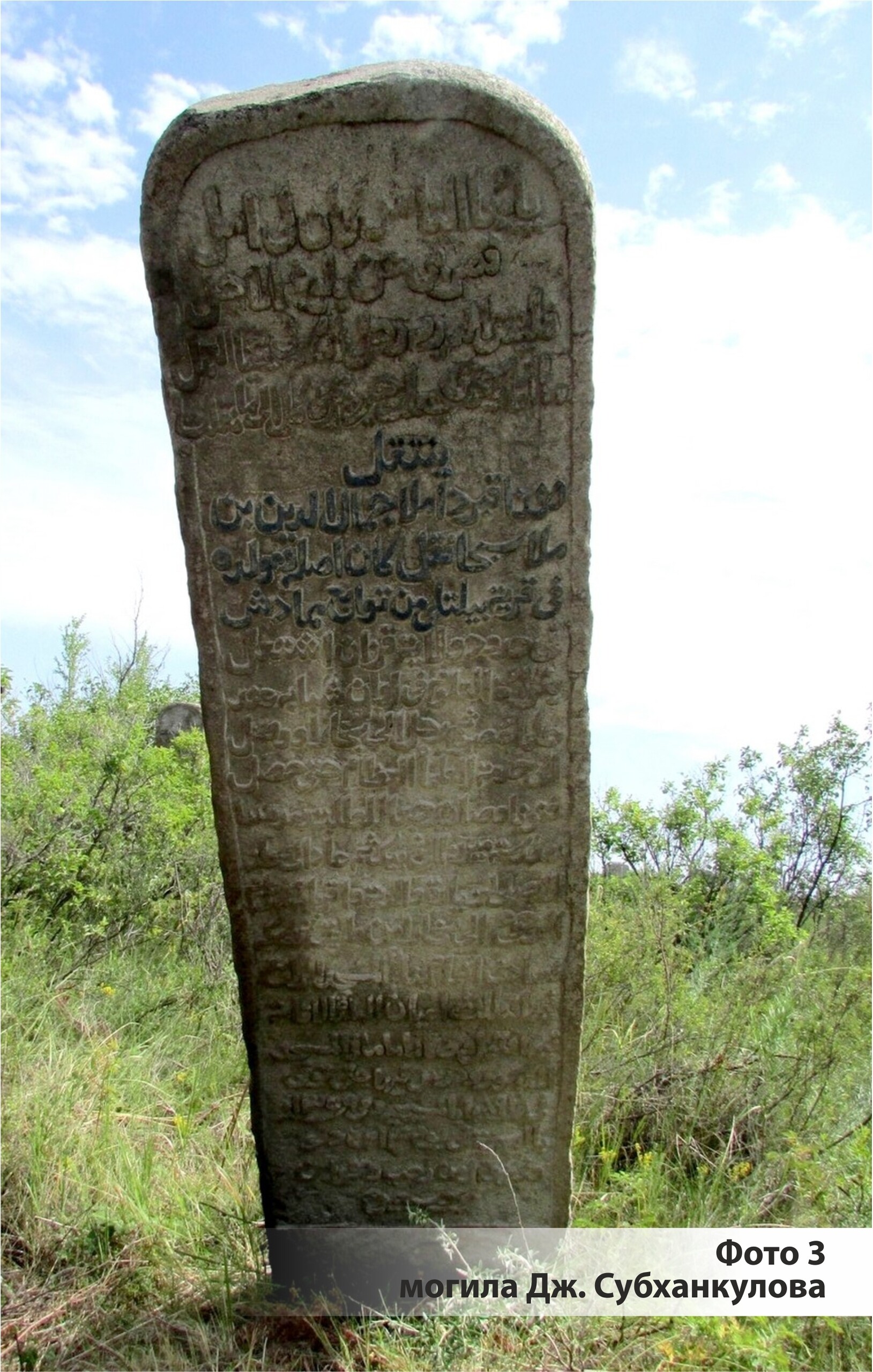

Любопытна надпись на могильном камне Халиля Зайни, сохранившемся на Троицком мусульманском кладбище. Она отличается тем, что в ней дается развернутая информация об умершем, хотя такая практика не характерна для мусульманских эпитафий (тем более в 1920-1930-е гг.). В надписи на татарском языке арабской графикой говорится: «Халиль Зайни родился в 1853 году в деревне Верхние Леканды Стерлитамакского уезда, остался сиротой в 8 лет, учился в ближайших мектебах, особенно в деревне Куганакбаш в медресе Тимербека Максуди, в 1880-м году приехал в Троицк, отучился в медресе Джамалетдина Субханкулыя при 6-й мечети, изучил полностью Коран («хәтем кылыб»), получил право («иҗазәт алгандан соң»), занимался религиозным мусульманским обучением и воспитанием, портняжным промыслом и починкой часов. Умер 8 октября 1932 года в возрасте 81 года». Эпитафия была изготовлена еще при жизни Халиля Зайни, он оставил на камне свободным лишь место для будущей даты собственной смерти.

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

В тексте 1960-х гг. Хабиб Зайни в целом передает ту же сюжетную линию: жизненный путь от деревенского мальчика-сироты до уважаемого хальфы и ремесленника. К этим фактам прибавляется идея о выдающейся личности и мастере своего дела, которым двигало огромное стремление к знаниям, трудолюбие и независимость характера. Характеристика Халиля Зайни как мастера своего дела созвучна с фрагментом мемуаров Исмагила Рамиева, где он знакомил читателей с казанским мастером музыкальных механизмов Гилязетдином Сайфуллиным (1873-1946), жителем Ново-Татарской слободы.

«История женитьбы отца Хабиба Зайни тоже была необычной»

В детстве Хабиба Зайни рассказы отца о себе и своем окружении, судя по всему, выполняли важную воспитательную функцию – они имели мифологизированную стилистику с ярко выраженными положительными и отрицательными персонажами, длинной дорогой к далекой цели. Безусловно, главный герой Халиль-хальфа преодолевает все трудности этого пути. Согласно его нарративу, рано оставшись сиротой, Халиль лишается наследства, т.к. имущество отбирает родной дядя Ахметджан. В рассказе он наделен чертами отрицательного персонажа, при этом его супруга всячески заботилась о мальчике-сироте. Но подросток сбегает из дома дяди-опекуна, и попадает к разным добрым людям и с их помощью открывает для себя новые знания и навыки. Его учителями были Тимербек-хазрат из Куганакбашского медресе и один кузнец из той же деревни. Родной дядя неоднократно пытался вернуть беглеца домой, но Халиль остался в медресе и прожил в Куганакбаше до 26 лет. В доме хазрата он выполнял самые разные поручения, например, служил кучером и т.д. В летнее время работал у кузнеца. Но эта деятельность считалась им принципиально иной от работы в доме дяди. В его рассказах Тимербек-хазрат предстает мудрым наставником, который руководствовался интересами самого шакирда. Приехав в Троицк, шакирд Халиль продолжает изучать не только религиозные книги в медресе Джамала-хазрата, он осваивает новые навыки (работает подмастерьем у портного, часовщика). Впоследствии, основным источником доходов Халиля Зайни стала починка разных предметов. Кстати, и кузнец из Куганакбаша, и портной из Троицка были готовы выдать молодому помощнику дочерей, но у Халиля был свой путь. И в этом замечании можно усмотреть мифологизированный подход.

История женитьбы отца Хабиба Зайни тоже была необычной: как и полагается герою, он пошел против правил. Согласно татарским традициям конца ХIХ в. жених и невеста не могли видеть друг друга до женитьбы, однако Халиль-хальфа решил посмотреть на будущую жену заранее. Для этого он приходил в гости к родственникам невесты, переодевался нищим, наблюдал за двором будущего тестя из театрального бинокля с минарета ближайшей мечети. Однако ему так и не удалось увидеть супругу заранее. Таким образом Халиль-хальфа остался в системе традиционных ценностей, но из его уст звучит критика этого обычая, и он демонстрирует сыну независимость поведения.

«Отец остался как капитан без корабля, начал чинить часы и вёдра»

Халиль Зайни был типичным шакирдом старого татарского медресе, где обучение продолжалось десятилетиями. В итоге, выпускники достигали 30-40-летнего возраста, а граница между старшим учеником и учителем была очень размытой. Так и Халиль Зайни покинул Куганакбашское медресе в 26-летнем возрасте, а медресе в Троицке – ближе к 40 годам. И в первом, и во втором медресе уход был связан со смертью руководителя учебного заведения.

В 1888 г. Халиль-хальфа женился на дочери троицкого муллы Шарафа – Джамиле. Возможно, у него были планы стать имамом вместо наставника Джамала-хазрата. По крайней мере, в очерке есть намек на это. Но имамом 4-й махалли г. Троицка весной 1892 г. пригласили сначала казанского муллу Габдуллу Апанаева, после его отказа троичане избрали имамом Хужажана Яруллина, другого ученика Джамалетдина Субханкулова. В отличие от Халиля Зайни, он происходил из семьи известного религиозного деятеля – муллы Джаруллы из д. Сатышево Мамадышского уезда Казанской губернии. Халиль-хальфа был вынужден оставить служение в медресе и сконцентрировался на ремесленной работе. «Отец остался как капитан без корабля, начал чинить часы и вёдра», − писал Хабиб Зайни об этом. Он объяснял это интригами вокруг духовного наследия покойного Джамал-хазрата и переходом шакирдов в другие медресе.

«В отличие от отца, своей матери Джамиле Хабиб Зайни в тексте уделил гораздо меньше внимания»

Автор мемуаров всячески подчеркивал нежелание отца занимать должность муллы, его связь только с педагогической деятельностью в конфессиональной школе. Например, Халиля Зайни приглашали служить имамом в мусульманские приходы Кустаная, Уфы, но он не принял эти предложения. Если кустанайская мечеть открылась в 1897 г., то Хакимовская мечеть в Уфе (4-я соборная) – в 1908 г. В целом, Хабиб Зайни создает независимый образ отца, человека труда. Его стремление жить своим ремеслом и желание держаться в стороне от влиятельных покровителей особенно подробно расписано в эпизоде с купцами Яушевыми. Предприниматели, они же попечители медресе «Мухаммадия» предложили Халилю-хальфе работу преподавателя, он согласился. Интересно, что в «семейных» записях его уговаривали шакирды, а в очерке к нему приходит уже один из братьев Шариф Яушев. Помимо оплаты труда и других расходов, купцы организовали квартиру для семьи Халиля Зайни. Этот переезд запомнился уже и маленькому Хабибу, поэтому в «семейных» записях он расписан детально.

Если последние записи выглядят немного хаотичными, где вплетены два нарратива – судьба отца Халиля Зайни и воспоминания самого Хабиба Зайни, то «публичный» очерк выполнен в определенном жанре и в соответствии с советскими приемами реконструкции прошлого. Кроме упомянутого выше стремления к независимости, отказ от религиозной службы, ориентированности на трудовую жизнь, в очерке аккуратно демонстрируется лояльность Халиля Зайни к социально-демократическим идеям еще в 1905 г., благодаря общению со своими бывшими учениками Камалом Габитовым и Габдуллой Гисмати. В тексте практически отсутствует информация о советском периоде жизни главного героя, хотя он жил до 1932 г.

В отличие от отца, своей матери Джамиле Хабиб Зайни в тексте уделил гораздо меньше внимания: она присутствует в жизни автора, но в привязке к каким-то домашним действиям (ухаживает за младенцем, готовит еду, купает ребенка, стирает вещи и т.д.). Иногда Халиль-хальфа советуется с супругой (например, соглашаться ли на предложение Яушевых). Как и супруг, дочь муллы Джамиля была почти сиротой, росла с мачехой. По словам сына, она была для своего времени образованной женщиной: в девичестве тайком брала уроки у одной абыстай, потом ее учил Халиль-хальфа. Она читала на татарском языке, а вот научиться писать так и не получилось, хотя ее пытался учить даже собственный сын Хабиб. Как и большинство татарских девочек конца XIX в. Джамиля осталась без этого навыка.

Продолжение следует