Трансформация религиозного сознания и язык чувашей

На наш взгляд, ключом к пониманию проблемы религии «ясачной чюваши» и их предков является народная вера татар-кряшен (в частности, старокряшен). Эта rpyппa формировалась в Заказанье на тех же территориях, где упоминается «ясачная чюваша». Раннее принятие ими православия в XVI-XVII вв. «способствовало прерыванию у них процесса дальнейшей исламизации, приведшей у татар-мусульман к вытеснению и ассимиляции монотеистической традицией прежних религиозных верований». Мы солидарны с мнением Р.Р. Исхакова о том, что у татар процесс трансформации религиозного сознания, религиозно-мифологической картины мира и обрядности в сторону усиления влияния монотеистической традиции не был завершен в период присоединения Казанского края к Московскому царству. А также с тем, что «многие современные исследователи, оценивая религиозные процессы Средневековья, переносят и проецируют в прошлое социокультурные реалии, сложившиеся значительно позднее - в эпоху институционального ислама имперского периода, когда это вероучение действительно стало играть определяющую роль в культурной жизни татар».

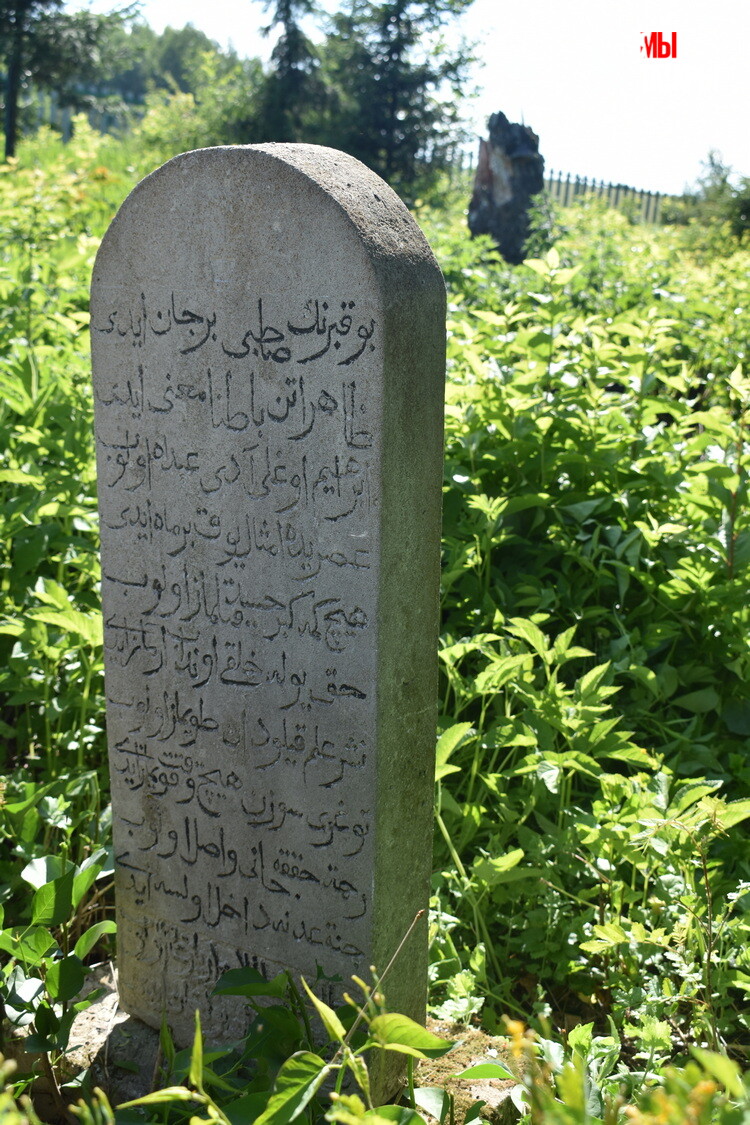

Принципиальная схожесть картины мира и обрядовой практики чувашей и татар-кряшен (обряд добывания нового огня, культ мирового древа, почитание киреметей, обряд изгнания злых духов, схожие представления о Тенгри, праздник «свадьба плуга», полевые моления чук, семейные моления кёлё, представления о хозяевах мест и духах, похоронно-поминальная обрядность) говорит об их общей основе, по-видимому, позднебулгарской, и является иллюстрацией к понятию народного ислама в регионе периода Казанского ханства и ранее. То есть «чюваша», скажем, вполне могла хоронить по мусульманской традиции с использованием арабографичных надгробий, но при этом совершать полевые моления и поклоняться киреметям. Для средневекового человека в этом не было противоречия. Вспомним православных чувашей XIX в., которые шли после богомолья на киремети, и другие характерные черты уже православно-языческого двоеверия.

Фото: Р.Хабибуллина

Говоря о языке «ясачной чюваши», самым сильным аргументом в пользу их татароязычности является то, что язык эпиграфических памятников XV— XVII вв., расположенных на территории Казанского ханства, относится к кыпчакскому, а не чувашскому типу. Также в источниках зафиксированы отдельные случаи, когда служилые татары переводили русской администрации речь «ясачных чувашей», из чего следует, что «татары» понимали язык «чувашей». О татароязычности нукратских «чувашей» может свидетельствовать именование их в некоторых жалованных грамотах «татарами». По мнению Д.М. Исхакова, упоминаемые в источниках начала XVII в. «чуваши», переименованные в середине этого же столетия в «татар», не могли поменять язык за 30-40 лет.

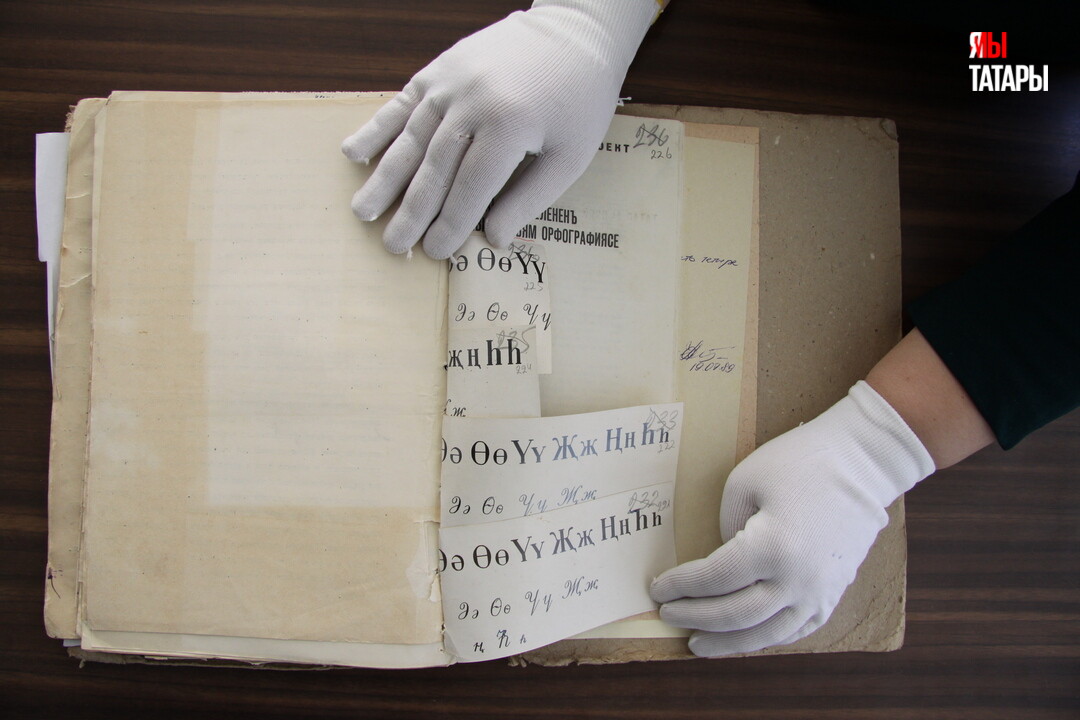

На наш взгляд, безусловно, язык можно поменять за жизнь двух поколений, чему есть масса как современных, так и исторических примеров, а понимание чувашами языка татар и наоборот может свидетельствовать лишь о знании двух языков в контактных зонах. Жалованные грамоты именуют некоторых нукратских и других чувашей «татарами» в связи со сменой (повышением) их социального статуса (попаданием в разряд служилых людей). Гораздо более весомым фактом служит язык надгробий. Однако он все же фиксирует принятую в обществе литературную норму, письменную традицию. То, что в XVI—XVII вв. письменным языком в регионе был поволжский тюрки (старотатарский), несомненно. То есть на нем была традиция записи арабскими буквами, известная еще с ордынского периода.

Фото: Зульфия Шакирова

Такая традиция для булгарского языка была, вероятно, утеряна в тяжелое время разорения булгарской земли. Вероятно, и грамотные резчики по камню писали на основе этой традиции, что еще не говорит о разговорном языке людей, похороненных под этими камнями. В целом вопрос о языке надгробий XVI—XVII вв. еще не решен окончательно. Отдельные факты, зафиксированные в Предволжье, свидетельствуют о сохранении ряда эпитафий с чувашизмами вплоть до Сказанного времени.

В плане выяснения языка левобережных «чювашей» в XIV—XVII вв. есть собственно лингвистические данные. Это чувашизмы в удмуртском и коми языках, и среднем диалекте татарского (казанско-татарском).

Чуваши и бесермяне

Дополнительным свидетельством чувашеязычности части населения Нижнего Прикамья в XIV-XVI вв. являются надежные чувашские заимствования в языке бесермян. Бесермяне, наиболее вероятно, проникли на территорию современного проживания в бассейн р. Чепцы с территории Нижнего Прикамья-Заказанья («чюваша арская») в XIV—XVI вв. Напомним, что источники XVI-XVII вв. постоянно смешивают термины «чуваши» и «бесермяне» применительно к чепецкому краю, что может свидетельствовать об их совместной миграции. Наличие чувашеязычного населения на Чепце могло бы объяснить факт относительно позднего попадания ряда чувашских слов в язык коми.

Доказательством того, что чувашский язык был распространен на территории Казанского края (уезда) после XIII в., служат также чувашские топонимы. Наиболее яркий пример такого рода - гидронимы на -ширма (тат. ширмо), явно заимствованные из чуваш. цырма (опять же соответствующее языку уже чувашского типа). Например, д. Урумширма (cp. чуваш. Вйром рырма «длинная речка») и д. Кара-Ширма в Тюлячинском районе, д. Старая Икшурма и Татарская Икшурма в Сабинском районе (cp. чуваш. Ик цырма «две реки»), д. Ямашурма в Высокогорском районе Республики Татарстан.

Фото: Рамиль Гали

Есть и ойконимы этнического происхождения (д. Чувашли Высокогорского района PT). Подробный анализ антропотопонимических материалов с территории Татарстана позволил языковедам Г.Ф. Саттарову и М.И. Скворцову сделать вывод о возможности их истолкования исключительно на чувашской базе. Р.Г. Ахметьянов отмечает чувашскую топонимику XIV-XV вв. в Заказанье вплоть до Вятки и, что особенно важно, «повторение около трех десятков названий сел в Северной Чувашии и Заказанье». Последний момент важен в плане миграций чувашского населения, вот только вопреки мнению Р.Г. Ахметьянова, миграция была в обратном направлении.

В.Д. Димитриев собрал сведения о том, что в XVII—XVIII вв. (до реформы 1781 г.) на территории современной Чувашии и в Закамье в Татарстане отдельными островками располагались чувашские деревни, переселившиеся из левобережного Казанского уезда, сохранявшие свою административную подчиненность. Их указанная принадлежность к Казанскому уезду доказывает, что они переселились в XVI-XVII вв. именно из ареала «ясачной чюваши». Таким образом, деревни, основанные «чювашой» Заказанья, до сих пор являются чувашскими. Это подтверждается и историческими преданиями об основании некоторых чувашских деревень выходцами из Закамья-Заволжья. Оснований предполагать, что после переселения татароязычная «чюваша» Заказанья поменяла татарский язык на чувашский, у нас нет.

Ассимиляция казанскими татарами

Интересно, что историческая хронология здесь в целом коррелирует с археологической - начало смешения марийцев и чуваш по материалам могильников датируется XVI в. Несколько старше датируют эти процессы лингвисты – XIV-XV вв. Думается, взаимная сверка источников в рамках междисциплинарных исследований позволит приблизиться к истине.

Таким образом, большая часть «ясачной чюваши» Казанского (и частично Свияжского) уездов была ассимилирована казанскими татарами и стала для них тем позднебулгарским субстратом (превосходившим в 4-5 раз «татарский»), на который наложился ордынско-татарский (кыпчакский) суперстрат. Причем, как считает Д.М. Исхаков, «вплоть до XVI - первой половины XVII вв. этническое взаимодействие булгарского и татарского этнических компонентов этнической общности казанских татар не было завершено». Вероятно, в предыдущий период - это взаимодействие было ограничено из-за разного социального статуса служилых и ясачных. Для чувашского народа «ясачная чуваша» - это суперстрат, поглотивший восточно-финский (в основном марийский) субстрат. И снова позволим процитировать Д.М. Исхакова: «часть потомков булгарского населения в этот же период переживала процесс этнического взаимодействия и с «черемисской» группой, вливаясь, таким образом, в состав формирующейся чувашской народности».

Фото: Рамиль Гали

Из-за наличия столь многочисленного общего этнического компонента (позднебулгарского/«чювашского») у чувашей и казанских татар фиксируется огромный единый пласт культуры, который, к сожалению, принято скорее игнорировать, чем подчеркивать. Данные антропологии и генетики также демонстрируют значительную близость двух соседних народов. Антропологи в целом выделяют у чуваш и казанских татар те же антропологические типы, а генетики наибольшее генетическое разнообразие при близком наборе гаплогрупп (как по У-хромосоме, так и по митохондриальной ДНК). Отличаются лишь пропорции составляющих.

«Главное - это консолидация усилий чувашских и татарских ученых!»

Итак, мы считаем, что ключевой проблемой общей истории чувашей и казанских татар является проблема «ясачной чюваши». Для серьезного прорыва в ее исследовании необходимо существенное накопление источниковой базы и применение новых методик и подходов, в частности, междисциплинарное сотрудничество. Это должен быть многолетний проект, предполагающий сотрудничество языковедов, фольклористов и искусствоведов, антропологов и генетиков, этнографов, историков и археологов. Но самое главное - это консолидация усилий чувашских и татарских ученых!

Чисто в археографическом плане это должно быть выявление и анализ новых документов, упоминающих «ясачную чювашу» (например, спорные дела генерального межевания, актовый материал). Ключевым вопросом здесь является переселение чувашей из Казанского и Свияжского уездов на территорию Нижней Вятки, Закамья, Предволжья и основание ими ныне существующих деревень, хронология и география этого процесса. Вообще история изучения материнских деревень казанских татар и чувашей, более детальное знание об особенностях их поздних миграций будет важным подспорьем для дальнейших уже археологических изысканий.

Фото: Салават Камалетдинов

Исследования в области сравнительного языкознания могли бы быть не менее продуктивными. Это касается, например, межъязыковых контактов. Какие чувашские слова в XVI—XVII вв. попали, например, в коми, удмуртский, марийский, татарский языки и их диалекты и наоборот? Другое перспективное направление - изучение антропонимикона «ясачной чюваши» и татар как в данное время, так и в последующее (первой половины XVIII в.), а также уточнение топонимики Приказанья и Присвияжья. Ценная информация могла бы быть получена при изучении арабографичных эпитафий, сохранявшихся как у татар, так и чувашей в XVI-XVII вв.

Фольклористы, искусствоведы и этнографы, анализирующие татарскую и чувашскую культуру XVIII—XIX вв. в ретроспективном плане могли бы сосредоточиться на различиях и сходствах двух народов. Однако эти исследования нужно проводить в широком сравнительном плане - сопоставляя схожие явления культуры не только двух народов, а привлекая финно-угорскую, русскую и тюркскую этнографию. Говоря о культуре татар, на наш взгляд актуальными являются компаративистские исследования отдельных этнографических групп татар: казанских татар, кряшен и мишарей. Выявление различий субэтнических групп чувашей (верховых, низовых, средненизовых) на современном научном уровне также необходимо. Все это позволит более аргументированно говорить об истоках сложения тех или иных этнографических особенностей.

В развитии данной тематики есть пространство для приложения сил антропологов и генетиков. Для этих направлений важно увеличивать репрезентативность выборок, привлекать палеоантропологические материалы и, самое главное, проводить исследования по единой методике, чтобы можно было объективно сравнивать две популяции.

Фото: Александр Эшкинин

Безусловно, археология могла бы очень серьезно помочь как минимум в уточнении этноконфессиональной характеристики «ясачной чуваши». Но эта работа только начинается. Исследователям были практически не интересны татарские кладбища XVI—XVII вв. К тому же, значительное их число используется или почитается до сих пор, и раскопки там затруднены по морально-этическим соображениям. Здесь можно было бы начать, например, с русских поселений вокруг Казани и по Волге, имеющих тюркские названия (Аракчино, Атлашкино, Киндери, Камаево и т.п.), упоминаемых в писцовых книгах, местное население которых было выселено во второй половине XVI в.

В целом, эти исследования должны носить комплексный характер и охватывать памятники разных типов: поселенческие, погребальные, культовые. Вообще, нужны опорные материалы, эталонные археологические комплексы чувашей и татар XV—XVII вв. Только отталкиваясь от них можно будет объективно изучать более ранний исторический пласт нашей общей истории, а данные письменной истории и этнографии помогут сопоставить полученные сведения с ситуацией XVIII-XIX вв. Таким образом, только совместные и междисциплинарные исследования, на наш взгляд, помогут продвинуть решение настоящей проблемы на качественно новый уровень.

Продолжение следует

Фото на постере: Рамиль Гали