Бегство на Восток

История народов Поволжья так интересно переплетена между собой, что некоторые священные места и сакральные объекты почитались и почитаются ныне удмуртами, мари, татарами (кряшен) и чувашами. Чаще всего это относится к тем местам, которые расположены на границе проживания разных народов. Мы уже писали про священные родники и горы, которые почитаются марийцами и татарами. В этой статье расскажем про удмуртское святилище Булда, которое находится на стыке Алнашского района Удмуртской республики и Менделеевского района Татарстана.

После падения Казанского ханства в 1552 году началась череда Черемисских войн, которая с перерывами продлилась почти до конца XVI века. По причине высоких налогов и сборов, а также из-за насильственного крещения «инородцев» часть луговых мари, а также чуваши-язычники уходили целыми деревнями далеко на восток, скрываясь от царских чиновников и разных повинностей. При этом марийцы на удмуртской земле встретили «родственные» языческие культы, священные рощи (луд, куала) и другие финно-угорские традиции почитания стихийных сил природы. Конечно, такие святилища приобрели сакральный смысл и для марийских переселенцев, которые также могли посещать эти священные места и проводить там свои или общие моления.

Урочище. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

Южные удмурты и праздник Булдавöсь

Примером такого уникального «синтеза» разных верований стало общее удмуртское и марийское священное место «Булда» (марийское название «Ильма чара»), которое расположено недалеко от деревни Варали в Алнашском районе Удмуртской республики. Если по карте посмотреть на границы этого уникального природного урочища, то видно, что буквально с юга от этого леса проходит татарстанская граница. Именно тут в древние времена марийцы основали несколько деревень, как в Удмуртии, так и в Татарстане - Марийское Гондырево, Актазики, Кокшан, Мари-Возжай, Ильнеть и другие селения. В древности деления на республики, конечно, не было, поэтому в этих краях совместно селились разные народы.

Изначально эти земли занимали южные удмурты (племенное объединение калмез), а своё святилище они в древние времена посвятили племенному божеству калмез, в честь него проводился языческий праздник Булда (как правило, на третий день после окончания посевных работ). Этот летний аграрный праздник был одним из значимых в удмуртском календаре. По исследованиям историков моления тут проводились более пятисот лет назад и продолжались без перерыва до 20-х годов прошлого века.

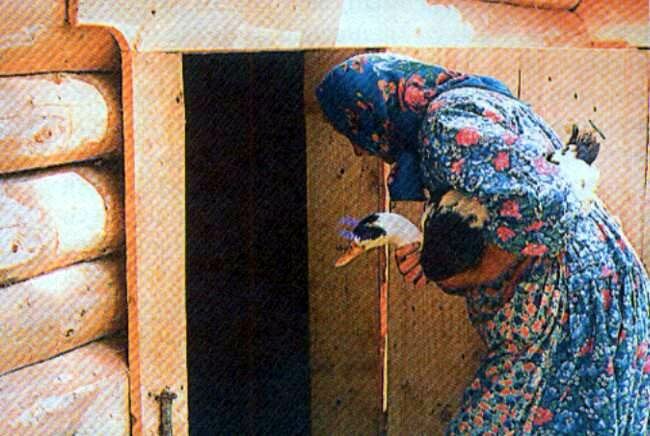

Священная куала. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

На языке удмуртов праздник имел название - Булда или Булдавöсь (с удмуртского: Булда — божество и слова «вöсь» - означало моление) в лесном урочище на северо-востоке от селения Варали. По местным легендам эту рощу основали переехавшие сюда удмуртские племена из нынешнего Арского района Татарстана, для этого священный огонь с большими предосторожностями везли из Арского края из старого мольбища в новое урочище. По удмуртским преданиям – именно так священная сила (а значить, и божественное покровительство) переходило на новое место.

Марийская кереметь и спиленный дуб

Когда в этих краях появились марийцы, то они органично восприняли это святилище, так как оно укладывалось в их мировоззрение, в их религиозные представления о мироустройстве. Мари назвали эту рощу Ильма-чара (то есть святилище в честь Инмара, который был высшим богом удмуртского пантеона), а также это место называлось: Кереметь или Илма-курык (с марийского языка: гора Инмара). Бог Инмар соответствовал марийскому верховному божеству Ош Кугу Юмо, который был творцом видимого мира, поэтому почитание этой рощи совершалось во все времена года.

Моление. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

Несколько лет назад правительство Удмуртии официально признало этот лес памятником природы, культуры и истории. Данное урочище состоит из лесного массива, который окружает поляну. В стародавние времена в середине поляны рос священный дуб, к сожалению, в советское время (в период атеизма) этот дуб спилили какие-то «браконьеры», но память о нем сохранилась. Именно тут проводились народные моления и приносились жертвы верховным богам. Экологический интерес представляет и весь окрестный лес, так как он очень разнообразен: он представляет собой участки южной тайги, состоящей из ели, пихты и сосен, тут же растут лиственные рощи и многие растения, занесенные в Красную книгу республики Удмуртия.

В древности праздник Булдавöсь был самым крупным событием во всех окрестных деревнях и сёлах. На моления сюда собирались многие удмуртские роды, приходили марийцы, а также местные чуваши-язычники. По свидетельствам священное место почитали даже кряшен.

Бычок на заклание

К празднику задолго готовились: специально назначались 12 жрецов-картов с помощниками, которые руководили всеми молениями и жертвоприношениями. До праздника они проходили по всем деревням, собирая продукты и денежные средства для проведения праздника. Накануне молений они окружали священный дуб пеньковыми веревками, а потом по очереди терли его – кора дуба от трения разогревалась, а потом появлялся «священный» огонь. Этот огонь с большими почестями переносили на центральную поляну, где совершались священнодействия, а потом разносили по всем окрестным рощам и селениям, считая, что это благословение от самой природы (от богов-покровителей природных стихий). Случалось так, что огонь в самые дальние места несли по три и более дней, так как приходилось обходить реки и ручьи, ибо считалось, что если огонь перенести через воду, то он теряет свою божественную силу.

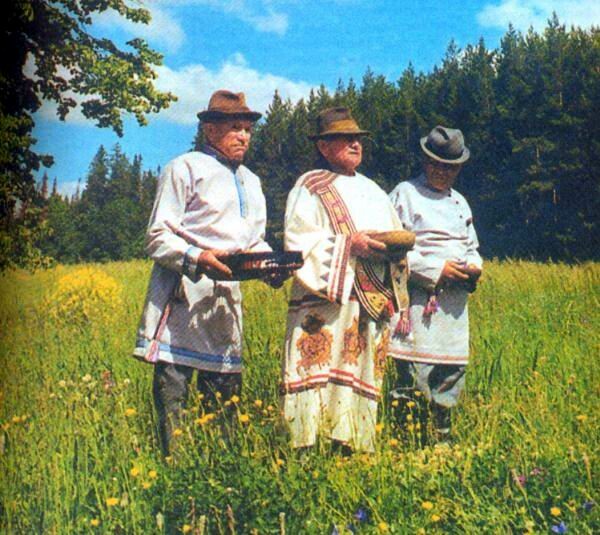

Жрецы. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

На праздник Булдавöсь обязательно приносили в жертву молодого бычка, его специально отбирали и тщательно осматривали – на нем не должно было быть разных ран, язв и болезней. В начале бычка опрыскивали свежей родниковой водой, при этом бычок должен был встрепенуться, как бы отряхнуться. Если этого не происходило, то жрецы считали, что местным богам не угодна данная жертва. Поэтому к празднику специально пригоняли несколько животных, чтобы найти и принести «нужную» жертву.

Моление и 11 жрецов

По историческим данным, перед революцией, первым жрецом святилища Булдавöсь был вотяк (удмурт) по имени Ема – в округе он пользовался огромным авторитетом. Именно этот карт проводил моление, в этом ему помогали еще 11 выбранных жрецов. Все жрецы накануне обязательно мылись в бане, на рассвете они одевались в чистую и белую самотканую одежду, подпоясывались специальным поясом (по-удмуртски: путо), а на голову надевали войлочную шляпу (аналогичные традиции были и у марийского народа). Весь пришедший на праздник люд вставал на колени, все обращались лицом к восходу солнца и поднимали руки к небу. Так оказывали почитание верховному богу Инмару (по-марийски: Ош Поро Кугу Юмо), который был творцом природы.

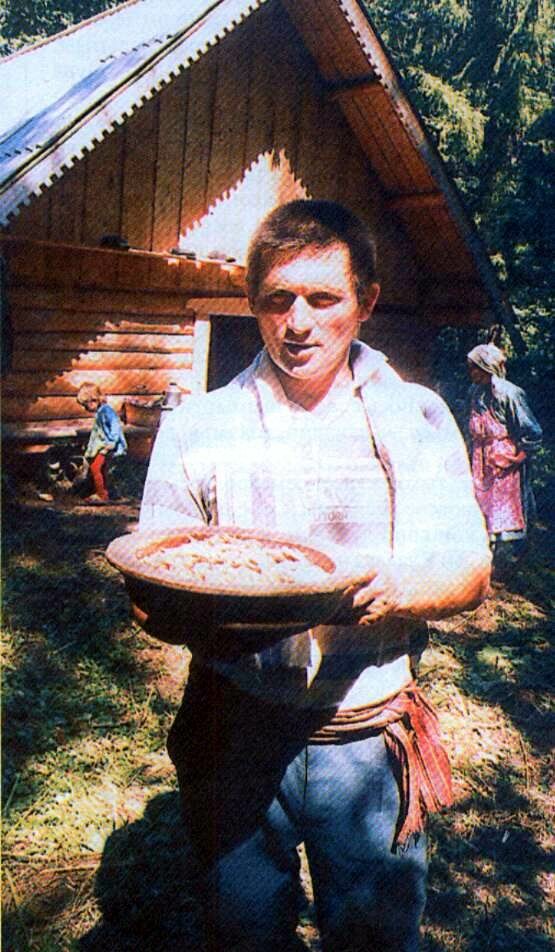

Жертвенная каша. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

Уже во время праздника часть помощников готовила жертвенную еду. На отдельные, покрытые холщовыми скатертями, столы деревенские жители приносили определенную пищу (блины, яйца, мёд) и специальный ритуальный квас (или пиво), жрецы освящали по древнему обряду всю еду. В первую очередь вкусить жертвенную пищу предлагалось богам, во время моления считалось, что боги трапезничают на священной поляне и благословляют всех людей. После этого к жертвенной пище приступали жрецы и сами люди. Если кто-то по болезни, старости или по другому делу не мог присутствовать в священном урочище, то таким людям обязательно оставляли часть еды, чтобы он тоже получил помощь богов.

Возрождение в 90-е

После священной трапезы кости быков (и других жертвенных животных и птиц) закапывали в землю у подножья дуба. А в мире людей начинался веселый летний праздник: тут присутствовали приехавшие родственники, гости, приезжие. Они останавливались в соседних деревнях у своих родичей, и в ходе этого праздника все угощали друг друга, играли на гуслях, пели песни, дарили подарки. Булде (богу Инмару) приносили особенные дары: расшитые полотенца, шелковые пояса, платки, кисеты, чалму, серебряные монетки. Эти подарки развешивали в священной роще на ветвях деревьев. В самый разгар молений и празднования тут собиралось более двух тысяч человек из 40-50 окрестных сёл и деревень, а также гости из дальних краев. Сам праздник Булдавöсь продолжался от трех дней до недели.

Праздник Семык. Автор фото: © Владимир Капитонов, предоставлено автором

В конце 90-х годов прошлого столетия эти моления снова возобновились. Местные удмурты и мари также выбирают жрецов и картов среди своих селян, составляют план праздника, приобретают инвентарь и жертвенных животных. До наших дней сохранилась традиция бережного отношения к этому священному урочищу: тут нельзя было рубить или ломать деревья, кусты и даже отдельные ветви. В урочище не собирают грибы и ягоды. Запрещено даже было собирать и выносить сухостой и валежник – их собирали только для жертвенных костров.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губернии / сост. Б. Гаврилов. Казань, 1880. С.152.

В.Е.Владыкин. «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов». - Ижевск: Удмуртия, 1994.

Автор фото: Владимир Капитонов.

Также фото от Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.