«К концу ХІХ века на казахской земле вспыхнули религиозные волнения»

Крещенные татары были отправлены в казахские степи как верующие и активно включились в пропаганду православной веры среди казахов. Они сначала изучили психологию, поведение, обычаи, обычаи казахов, выявили их слабые места.

С такой целью в Семипалатинскую область был направлен крещеный татарин из Казанской губернии Ефрем Елисеев. В своей записке он хвастался, что пришел в Киргизскую т. е. в Казахскую степь, где спокойно жили мусульманские татары и бухарские сарты, и выполнил поручение Священного Синода.

Местом дислокации миссионера были города Усть-Каменогорск, Семей, Букен и окрестные казахские села. Когда он отправился выполнять свою миссию, ему сообщили, что «Киргизы только внешние исполнители закона и обряда мусульманского. Многие из них никогда не совершают намаз, когда живут отдельно от татар; только встречаясь с последними и следуя их примеру, киргизы выполняют этот священный мусульманский обряд, причем предстоятелем (имамом) является татарин. Киргизы же, совершая намаз, делают все ракаяты (поклоны) неумело», подчеркивают, что они убедились в том, что это правда, изначально дискредитировало мулл перед казахами и доказало, что они макурым (невежды) из мусульманской религии, что не было особых трудностей в крещении казахов.

К концу ХІХ века на казахской земле вспыхнули религиозные волнения. В нем главным требованием было обращение к Оренбургскому муфтию для религиозных дел казахов. Часть мусульман была депортирована и отправлена на каторжную работу.

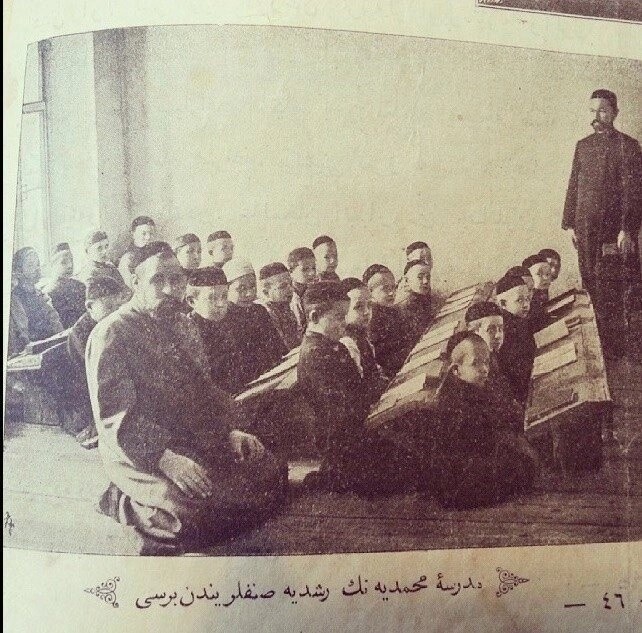

«Татары занимались открытием не только медресе в Казахстане и Средней Азии, но и просветительских обществ»

Из открытых источников: vk.com

Какое бы давление со стороны царского правительства ни оказывалось, в северных областях Казахстана господствовало влияние татар. Об этом можно проследить в одной из записей, опубликованных в журнале Министерства народного просвещения. «...если киргиз, сознавший и почувствовавший неуставного кочующего быта, решает усвоить возможности оседлой жизни, то он всегда усваивает бы не русский, а татарский, гораздо реже – среднеазиатский».

Татары занимались открытием не только медресе в Казахстане и Средней Азии, но и просветительских обществ, благотворительных фондов и библиотек. В создаваемые татарами общества могли входить муллы, учителя, купцы, почетные граждане среди населения. Чаще всего данные организации создавались в городах с большой концентрацией татарской диаспоры. Многие медресе финансировались за счет этих обществ. Например, медресе для женщин в Иргизе находилось в полном ведении татарского общества. В документе, встреченном в архивном фонде, в обращении татарского купца Ныгметуллы Габбасова, поступившем к инспектору народной школы Иргизского уезда, говорится, что до настоящего времени женское медресе города финансировалось татарским обществом, а в настоящее время возникают трудности с выплатой заработной платы учителю русского языка и просит назначить зарплату казной.

«Татарская интеллигенция стала членами различных обществ, созданных в крупных городах»

В 1900 году в городе Верном было создано "Общество революционеров просвещения", в состав которого входило около 120 человек. Это общество ставило своей целью возрождение просвещения среди всех народов. В 1901 году общество организовало воскресную школу. В этой школе обучалось 92 человека. Из них 37 русских, 23 казахов, 12 татар, 10 узбеков, 5 уйгуров, 4 дунган, 1 цыган. Также в Верном при поддержке татар в 1907 году была открыта мусульманская библиотека.

Татарская интеллигенция стала членами различных обществ, созданных в крупных городах, активно участвовала в их функционировании. В 1909 году в Капальском уезде Жетысуской области было организовано «общество просвещения и милосердия мусульман», а в 1912 году в городе Жаркент – «общество мусульман-прогрессистов». Эти общества также занимались денежной помощью нуждающимся мусульманам, бедным жаткам, престарелым и вдовам-сиротам, инвалидам. Указанные общества закрепили свои цели и задачи через устав и прошли специальную регистрацию военного губернатора Семиреченской области. В составе этих обществ были представители казахского, татарского, сартского и других народов. В Семипалатинске, одном из городов с большим скоплением татар на казахской земле, существовало несколько просветительных обществ. Согласно архивным документам, к 1913 году в Семипалатинской области было зарегистрировано около 35 обществ и комитетов, большинство из которых дислоцировалось в Семипалатинске.

«В первые годы в отделе общества было мало ученых, и проблема средств была очень сложной»

В Семипалатинском мусульманском благотворительном обществе, учительской семинарии и двухклассном училище в обществе помощи воспитанникам, биржевом комитете, кооперативном комитете, а также в Зайсанской автомобильной компании.

В Семипалатинском отделении Западно-Сибирского географического общества, открывшемся 13 сентября 1902 года, состояли передовые граждане татар. Отдел является первым краеведческим центром Семипалатинской области, проводит в крае географические, геологические, исторические, этнографические, статистические, археологические исследования, обеспечивает наиболее ценные сведения в области науки. В первые годы в отделе общества было мало ученых, и проблема средств была очень сложной.

В работе отделения принимали активное участие политически депортированные в г. Семей Е.П. Михэлис, С.С. Гросс, А.Л. Блек, А.А. Леонтьев, В.Ф. Семенов, Ф.Н. Педашенко, А.Н. Седельников и другие ученые, проводившие исследования по истории края, собирали ценные материалы, писали научные труды и статьи. Казахская интеллигенция А. Букейханов и Р. Марсековы также писали научные статьи, посвященные казахской истории, выступали на заседаниях отделения с докладами на различные темы.

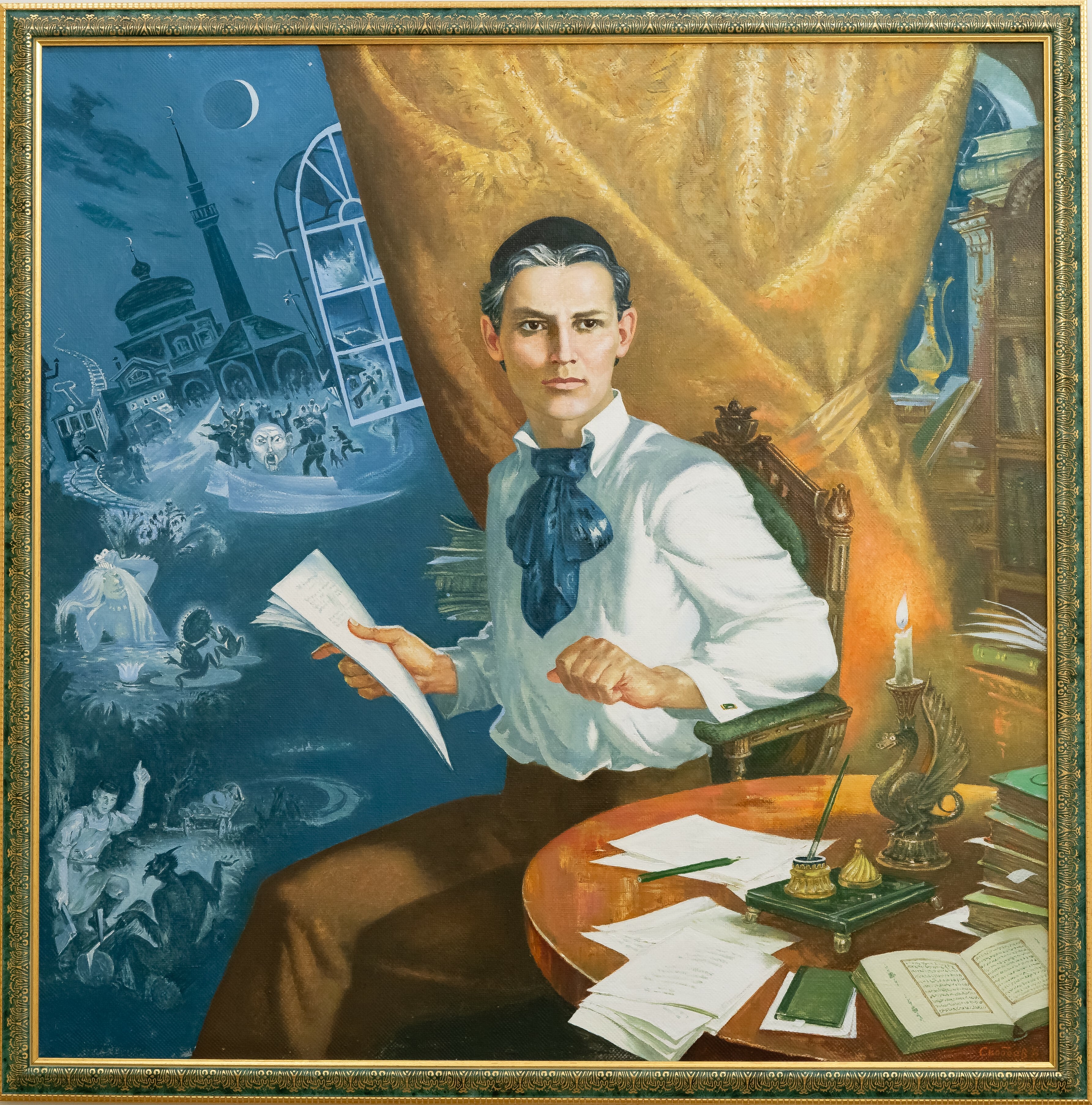

Алихан Нурмухамедович Букейханов

Источник: ru.wikipedia.org

Царское правительство внимательно следило за деятельностью этих созданных благотворительных фондов и обществ. Военный генерал Жетысуской области в своих сообщениях на верхние позиции выразил недоверие работе этого общества, ссылаясь на то, что в городе Пржеваль этой области «Просветительное и благотворительное общество мусульман Пржевальского уезда», учредителями которого являются татары З. Тазетдинов, А. Ибрагимов, узбек С. Акрамтореев, Т. Тохтасынов, дунган Ш. Ибрагимов, членами которого являются жители нескольких уездов Жетысуской области. В конце концов, общество закрыто под грифом «опасно».

«Габдулла Тукай печатал казахские стихи, литературные наставления в татарских газетах и журналах»

В начале XX века стихи татарского поэта Габдуллы Тукая получили широкое распространение среди казахов. Летом 1912 года он прибыл на казахскую землю и находился в Троицке. Он опубликовал статью о казахской деревне. В этой статье: «...Это степь. Это казахская земля... Сухой пустынный воздух, молоко, сметана. Чистый кумыс, который только что налили. Только сегодня забито свежее, молодое мясо. Все естественно, все без обмана».

Казахские поэты заимствовали улагат из стихов Г. Тукая. Так, один из казахских поэтов Султанмахмут Торайгыров в годы учебы в медресе в Троицке написал свои стихи на примере стихов Габдуллы. В 1912–1914 годах он написал критику на стихотворение «Миаубике» тогдашнего казахского поэта, человека, который учился у Габдуллы Тукая. Это стихотворение, написанное виртуозно. С. Торайгыров, изучая Г. Тукая, в 1913 году написал в журнале «Айкап статью» из поэтических книг на казахском языке", в которой высказался за критическое реалистическое направление литературы.

Габдулла Тукай печатал казахские стихи, литературные наставления в татарских газетах и журналах, высказывали ценные мнения о казахском языке и литературе. Галымжан Ибрагимов в статье, написанной в 1916 году: «в духовной жизни современного казахского народа ярко проявились самобытность, естественность, страновая самобытность народа. Казахская народная литература богаче всех других тюркских народов, а также широкополосная, разнообразная литература. Поэтому, если мы обогащаем нашу литературную сокровищницу, мы должны широко изучать искусство, творчество казахского народа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В своем стихотворении Тукай нашел доброе слово, наполненное добротой, любовью к казахской земле»

В своем стихотворении Тукай нашел доброе слово, наполненное добротой, любовью к казахской земле, а «Қазақ қызы» Галымжана Ибрагимова была историческим произведением, описывающим казахскую жизнь. Галымжан сказал, что закончил эту «Казахскую девушку» в октябре 1911 года. Однако первая рукопись, попавшая в руки жандармерии, исчезла. Этот труд издается только после революции. Большое значение в творчестве Тукая и Галымжана придавали известные казахские писатели Мухтар Ауэзов и Сабит Муканов.

Татарский литературный язык оказал влияние на становление и развитие казахского литературного языка. В Казани, центре Татарстана, издавались казахские книги и журналы, в частности книги великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Дореволюционные годы в Казахстане широко распространялась татарская литература, музыка, ремесла. Город Казань стал одним из центров по изданию книг на языках народов русского Востока.

Книги казахских поэтов и писателей печатались в татарских типографиях в таких городах, как Казань, Уфа, Оренбург, Троицк. Так, первая книга на казахском языке «Игълан намэ Кыргыз халгына» («Объявление киргизскому народу») была издана в 1831 году, а сага «Ер Таргын» была издана в Казанской университетской типографии в 1862 году. Сага «Ер Таргын» отредактирована данной типографией восемь раз.

Частная типография братьев Мухамеджана и Шарипжана Каримовых в Казани работала с 1880 по 1917 годы, в основном занимаясь изданием казахских книг и их распространением внутри страны. В типографии братьев Каримовых изданы книги казахских поэтов и писателей М. Сералина, С. Кобеева, Н. Наушабаева, Г. Машака и др. «Гулькашима» М. Сералина, «Қалым мал» С. Кобеева, «Манзумат Казахия» Н. Наушабаева, «Үлгілік тәржіман» Г. Караша, «Қазақша әліппе» М. Нурбаева и других казахских поэтов и писателей, деятелей были изданы книги в этой типографии. В Семипалатинске была типография татар «Ярдем», где в 1912 году были изданы две одноименные книги Шакарима Кудайбердиева. Сборники Абая Кунанбаева, Бернияза Кюлеева, Султанмахмута Торайгырова также были изданы в начале XX века в Казани.

Типография "Братьев Каримовых"

Из открытых источников: vk.com

Татары, жившие на казахской земле, свободно говорили на казахском языке и на своих языках. Акрам Галимов, живший на казахской земле в конце ХІХ – начале XX века, писал параллельно на двух языках. Ахмет Оразов также написал свои поэмы «Бозжигит» и «Таһир-Зухра» на двух языках: казахском и татарском. Об этом сообщил академик Заки Ахметов: «из поэм, которые раньше очень широко распространялись в казахской степи», «Бозжигит» и «Тахир и Зухра» очень похожи на один из лучших образцов восточной литературы «Лейли и Меджнун», а «Бозжигит» во многом напоминает «Козы Корпеш-Баян Сулу». Эти два давно известны татарскому народу.

В середине XIX – начале XX века в Казахстане начала формироваться татарская диаспора. Представители татарской национальности обосновались в крупных городах и уездах Уральской, Семипалатинской, Акмолинской, Сырдарьинской, Тургайской, Семиреченской областей Казахстана, открыли торговые и промышленные предприятия. Тем самым способствовали развитию торгового дела в городах Казахстана. В казахских степях были открыты ярмарки, куда привозили различные товары и скот. Татарские купцы обменивали предметы повседневного потребления, привезенные из крупных городов, на скот, шкуры, шерсть и другую продукцию, выдавали товары в кредит.

«Представители татарского народа также занимались открытием просветительских обществ, благотворительных фондов и библиотек»

Правительство России, направив в Казахстан татарских миссионеров, пыталось крестить казахов, вводить их в православие и вело пропагандистскую работу в этом направлении. Открыл русские школы и прислал туда татарских учителей, специализирующихся на этом. Однако татары, находившиеся на казахстанской земле во второй половине XIX – начале XX веков, несмотря на жесткий контроль и запреты царского правительства, внесли значительный вклад в просветительскую, культурную сферы казахского народа. Открыл благотворительные общества для оказания финансовой помощи медресе для казахских детей. Татарские граждане, ставшие членами различных благотворительных обществ и кружков, не только финансировали его, но и активно занимались открытием библиотек, организацией благотворительных вечеров. На казахскую землю распространяли газеты и журналы, изданные на мусульманском языке.

Несмотря на жесткий контроль и угнетение царского правительства, татарская интеллигенция внесла значительный вклад в просветительскую, культурную сферы казахского народа. Представители татарского народа также занимались открытием просветительских обществ, благотворительных фондов и библиотек. Благотворительные фонды, общества и кружки оказывали финансовую помощь в получении образования казахских детей и казахской молодежи, обучающейся в крупных городах, а также нуждающимся мусульманам, бедным жаткам, престарелым и вдовам-сиротам, инвалидам. На эти благотворительные средства были открыты библиотеки с читальными залами для широкой публики в Петропавловске, Верном, Семее и других городах. В 1880–1890-е годы татарская элита осознала необходимость европейского реформирования сферы образования. Подняли идею создания национальных школ, выпуска газет, массового книгопечатания, благотворительного фонда. Это было названо джадидизмом (новый метод). В 80-е годы ХІХ века возникли ваистические (фундаментальные) и джадидистские (реформаторские) татарские движения, и каждый начал пропагандировать свою идею.

Авторы: Ербол Бекиш., Азат Мухаметшин, Эльвира Сардарова, Айтжан Оразбаков

Источник: Мир науки. Педагогика и психология