Как я пришла к этому и чего ждала от мира

Привет! Меня зовут Гузель, я психолог, и 3 года назад я стала самым счастливым человеком на земле. В январе 2022 года родилась моя дочь Айсылу, которую я очень люблю. С самого момента её рождения передо мной с супругом стоял выбор: как воспитывать нашу дочь, в какую культуру её стоит начать интегрировать. Взвесив все «за» и «против», я пришла к тому, что впоследствии мысленно охарактеризовала как «татарское воспитание». Эта концепция предполагает сплав исконных культурных и языковых традиций с новейшими методиками обучения. О своём опыте вовлечённого родительства, дополненного традиционными компонентами, я и хочу рассказать в этой статье

«Даже в номинально «татарском» детском саду язык знает только один ребёнок!»

Фото: © «Татар-информ»

Изначально мы с супругом решили, воспитывать ребёнка в татарской культуре, т.к мы сами являемся носителями языка. К примеру, я сама до 7 лет вообще не говорила по-русски. Живя в Татарстане, я была уверена в том, что в Казани большинство говорят на татарском языке и не задумывалась о сложностях его развития. Уже позже я узнала, что процент татароговорящего населения в Казани составляет меньше 50%. Мне казалось, что не возникнет трудностей при поиске кружков, развивающих центров, детских садов, специализирующихся на татарском языке и культуре. Но оказалось, что я была не права. К сожалению, выяснилось, что даже в номинально «татарском» детском саду язык знает только один ребёнок! Несмотря на многочисленные трудности, я не сдалась и начала искать новые пути решения проблемы.

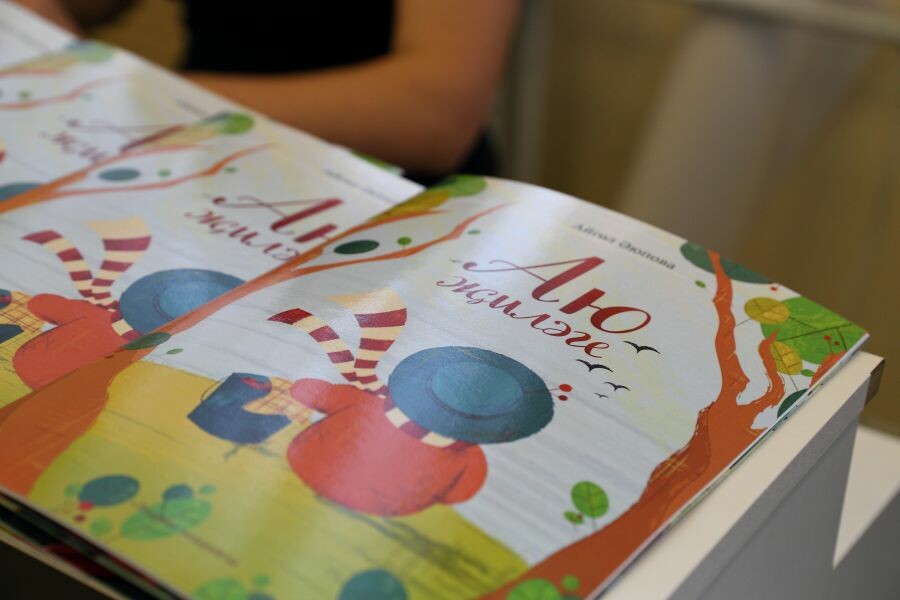

Книги, игрушки, мультфильмы: когда человек предполагает, а дефицит располагает

Со временем трудностей становилось все больше. Начнём с того, что я нашла всего 2-3 модели музыкальных игрушек на татарском. На мой взгляд, цена на эти игрушки была очень завышенной. Так, небольшой музыкальный девайс стоил около 2000 руб. Мы расстраивались, но, с другой стороны, понимали, что, вероятно, на подобные изделия нет спроса. Игры, песенки и стихи нам приходилось брать из сети, однако ребёнку нравилось и это нас успокаивало. С книгами было чуть легче т.к. существует много издательств, специализирующихся на народных сказках и произведениях современных авторов на татарском.

Однако мы были неприятно удивлены, когда узнали, что на рынке почти нет развивающих пособий на татарском. Необходимые дидактические материалы приходилось изготавливать самостоятельно. По мере взросления ребёнка мы были вынуждены разрешить ему смотреть мультфильмы. Особым подспорьем выступил телеканал «ШАЯН-ТВ».

Фото: © «Татар-информ»

Команда телеканала проделала огромную работу по переводу и адаптации мультфильмов. Однако в бочке мёда была и своя порция дёгтя. Так, к примеру, сайт телеканала практически не функционирует. Кроме того, мультфильмы, представленные там подходят не для всех возрастных категорий, и нередко идут поздно вечером. Большую часть программы занимают телешоу, которые интересны далеко не всем детям. Однако телеканал активно ведёт соцсети и многие их материалы можно найти, к примеру, на RUTUBE или Дзене.

Развитие вне дома и его последствия

Когда Айсылу подросла, мы начали подыскивать татароязычный развивающий центр. Процесс поиска занял у нас 3 дня. Одна из первых организаций, которая нам понравилась – развивающий центр «Адымнар». Но, к сожалению, они свернули свою деятельность и преобразовали развивающий центр в детский сад «Бала-сити». Однако мы всё же смогли найти развивающий центр, который нам подошёл. В общей сложности в «Сабыйлар» мы пробыли 1,5 года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из плюсов могу отметить халяльную еду, уникальная методика преподавания. В частности, можно отметить, что песенки, которые сочинили специально для детского сада, дочка поёт до сих пор. Однако цена за обучение внушительная, и она составляла значительную статью расходов в семейном бюджете. Кружками секциями и их подбором занимался мой невероятно сильный супруг, за что я ему очень благодарна. Из-за особенностей здоровья мы решили добавить в нашу программу занятия спортом. Поиски татароязычного тренера по плаванию заняли у нас больше 2 месяцев. С художественной гимнастикой в последствии возникли схожие проблемы.

Первый раз в первый… сад: как я отдала дочку в садик и что из этого вышло

Айсылу взрослела, и мы понимали, что нам вскоре придётся отдать её в более серьёзное образовательное учреждение. Детский сад, в который мы обратились, казался нам оплотом татарской культуры. Декор, детские рисунки, да даже название сада – всё это говорило – здесь мы найдём, то, что нам нужно. Заведующая при оформлении заверила нас – 50% программы на русском, а 50 – на татарском. Оказалось, всё это было лишь иллюзией. На деле же выяснилось, что утренники, игры, занятия – всё это проходит на русском языке. Большим удивлением для меня стало то, что дочка на третий день стала вводить в свои игры русские слова и предложения. Переломным моментом на мой взгляд стало обращение «мама», которое прозвучало от дочки за семейным ужином. Сначала я впала в ступор, и попыталась объяснить, что татарские дети должны обращаться к родителям как «Әни» и «Әти». Дочка сначала противилась, но потом перешла на привычные для неё обращения.

Фото: © «Татар-информ»

Вместо заключения

Решив воспитывать ребёнка на татарском языке и культуре, я столкнулась с многочисленными трудностями и проблемами. Но эта история не об ограничениях и сложностях, а скорее о бесконечных возможностях адаптации и самосовершенствования. Опыт «татарского» родительства дал мне возможность лучше понять себя, своего ребёнка и свою культуру, понять, что даже самый, казалось бы, устойчивый язык быстро умирает вне межкультурного диалога. Этот опыт побудил меня к изучению татарского языка, помог мне узнать его с другой стороны и искренне полюбить.

Оглядываясь назад, я понимаю, что никогда бы не согласилось променять своё родительство на какое бы то ни было ещё. Всем молодым родителям я хочу посоветовать: никогда не бойтесь нового! Даже если кажется, что это невозможно и вы совсем одни – это не так. И я искренне хотела бы, чтобы люди, вдохновившись моим примером, задумались о воспитании ребёнка на основе национальной и языковой самоидентичности. Так давайте же воспитывать наших детей в любви и уважении к родной культуре, и тогда её точно ждёт светлое будущее!

Автор: Гузель Даутова