Леса Татарстана: южная тайга в Агрызе, Сулюковский лес и искуственная Турминская дача

Идель, Чулман, Нократ и другие: что мы знаем про реки татарского междуречья

У наших истоков: откуда берут начало главные татарстанские реки?

Степной Татарстана: Гран-Тау, Кереметь и Теньковская ковыльная степь

Горы и пригорки Татарстана: штольни в Печищах, амониты Каменного оврага и Обвальная пещера

Почтово-торговые пути Татарстана: Сибирский тракт, Ногайская дорога и другие

Национальный парк Нижняя Кама: мачтовые сосны, торфяное болото и мост времен Екатерины II

Болотные угодья Татарстана: торф Кулягаша, поймы Ашита и журавли «Зея буйлары»

Три природных великана Татарстана - Чатыр-тау, Урдалы-тау и Гран-тау

Священные рощи Татарстана: Варклет-Бодья, Ильнеть, Учук и другие

Восточное Закамье Татарстана: предгорье, воды, степи и засечная линия

Западное Закамье Татарстана: страна булгарских городов, озер и географического центра

Клады и сокровища Татарстана: ханская казна в Кабане, монеты Токтамыша и царское золото

Лесной Татарстан: отступление тайги, остепнение ландшафтов и возвращение деревьев в Закамье

Основная река этого региона – Свияга

Предволжье – единственный регион в Татарстане, который расположен на правом берегу Волги, в древности он назывался – горная сторона. Площадь татарского Предволжья составляет 12 580 квадратных километров. Предволжье полностью входит в состав Приволжской возвышенности, которая простирается вдоль правого берега Волги, начиная с Нижегородской области до Саратовской области.

Средние высоты Предволжья колеблются от 170 до 225 метров, максимальная высота в пределах Татарстана – 282 метра (точка расположена на юге Дрожжановского р-на РТ).

Основная река этого региона – Свияга, она втекает из Ульяновской области, а потом течет практически против движения Волги (на северо-восток), впадая в Волгу около острова Свияжск, разливаясь большой дельтой. Свияга фактически делит Предволжье на две части: на восточную, которая более возвышена, и на западную, которая постепенно переходит в равнину и более низменная.

Основные притоки Свияги: Сулица, Карла, Була, Цильня, Кубня, Улема, Кильна.

Некоторые небольшие речки и ручьи впадают в Волгу.

Рельеф и геологическое строение

Рельеф Предволжья сложно-расчлененный, с глубокими оврагами и балками. Русла рек и ручьев глубоко врезаются в долины и возвышенности, особенно рядом с руслом реки Волга.

Основная часть Предволжья сложена породами казанского яруса пермской системы (осадочные породы: гипсы, известняки, доломиты, глины, мергели). В самой южной части (Буинский и Дрожжановский районы РТ) залегают чаще всего юрские и нижнемеловые глины, мергели и песчаники.

На территории Предволжья часто случаются оползни и карстовые провалы. Известняковые породы легко размываются поверхностными и грунтовыми водами, поэтому на правом берегу Волги часто встречаются провалы, воронки, карстовые овраги и пещеры. Самой известной спелеосистемой Татарстана – считается Юрьевская пещера.

Климат региона

Широколиственный лес Предволжья.

Фото: © Команда Кочующие, предоставлено автором

Волжское правобережье отличается от всей республики более мягким климатом, умеренно-жарким летом и прохладной зимой, иногда довольно многоснежной. Температуры января колеблются от -10 до -13 °C, летние температуры в июле месяце – в пределах 18-20 °C.

Город Буинск отмечен метеорологами как рекордсмен по температурным колебаниям: тут отмечены абсолютный минимум температуры (мороза): -48 °C (1942г.), и также абсолютный максимум тепла: 39 °C (1971 г.).

За последние 50-60 лет из-за потепления климата средняя температура Поволжья поднялась примерно на 1,5-2 градуса. Средний безморозный период длится от 120 до 140 дней.

Величина снежного покрова в зимний период достигает 35-42 сантиметров, количество осадков за год колеблется от 450 до 570 мм.

Регион Предволжье находится в лесостепной зоне и в зоне широколиственных лесов. Местами имеются небольшие участки смешанного и хвойного леса.

На севере часто встречаются серые и темно-серые лесные почвы, на юге - выщелоченные и оподзоленные черноземы.

За два века лесистость Предволжья сократилась в три раза, сейчас леса занимают всего 11% территории. Более всего леса сохранились на правом берегу Волги – это массивы смешанного леса на Щучьих и Богородских горах. Сохранены и восстанавливаются Кайбицкие и Тархановские дубравы. Заметные лиственные и смешанные леса расположены между Введенской Слободой, Набережными Морквашами и Верхним Услоном.

Сельскохозяйственные угодья (поля, луга, пастбища) занимают от 50% до 83% всей территории.

Предволжье обладает самыми большими в РТ запасами гипса, известняка, мела, строительного камня. Также встречаются фосфориты, строительные глины, кварцевый песок, цеолиты, горючие сланцы, битумы (Сюкеево).

Памятники природы

Теньковская ковыльная степь.

Фото: © Команда Кочующие, предоставлено автором

На правобережье Волги государством охраняются такие памятники природы:

ГПЗ «Свияжский», Юревские пещеры, останцевая гора Лобач (ландшафтный заказник), Богородские горы, Лабышкинские горы, ГПЗ «Долгая Поляна».

Лесные и ботанические памятники: Щучьи горы, Горный сосняк, Кайбицкие дубравы, Турминская дача, Тархановские дубравы, Морквашинский лес, лесостепь Кереметь, Теньковская ковыльная степь, овражная система «Каменная».

Для охраны животного мира: Ново-Тинчалинская сурковая колония, Утинская сурковая колония, Петров угол (орнитология, ихтиофауна), заказник Зея Буйлары.

Озера и старицы: Провальное озеро, Собакино озеро, Змеево озеро, Лесное озеро, Байкуль, Никольское озеро, Озеро, Большое озеро, старицы в пойме Свияги и Кубни.

Камское устье

Камское устье.

Фото: © Команда Кочующие, предоставлено автором

Камское устье - одно из живописнейших мест Татарстана. С правого берега Волги открываются великолепные панорамы на волжские и камские дали – слияние двух великих рек Восточной Европы. Правый берег – горная сторона – может «похвастаться» такими достопримечательностями, как Юрьевская пещера, огромные Гипсовые штольни, уникальные виноградники на склонах, участки ковыльной степи, минеральные источники.

На другом берегу Волги находится Сараловский участок Волжско - Камского заповедника. Тут охраняются уникальные представители флоры и фауны, расположены лесные, луговые, пойменные и болотные природные сообщества.

Кроме Юрьевской пещеры – в районе Камского Устья находятся Сюкеевские и Коннодольская пещеры.

Около пос. Камское Устье можно посетить красивый останец – гору Лобач, который является любимым местом фотографов, художников и туристов.

Но не только живописной природой известно Камское Устье - в недрах этой земли спрятаны настоящие сокровища. Речь идет о месторождении гипсового камня. На формирование местного рельефа оказали влияние древние и современные геологические процессы. Считается, что разработка Камско-Устьинского месторождения ведется с конца XIX века.

Гора Лобач

Останцевая известняковая гора на правом берегу Волги, с которой открываются потрясающие виды на Волгу и Камское устье. Сама гора изображена на гербе и флаге Камско-Устьинского района РТ.

На склонах горы найдены редкие степные и луговые виды растительности: горечавка легочная, зверобой изящный, козелец пурпуровый, бедренец известковолюбивый.

Гора Лобач входит в систему Богородских гор.

Забравшись на вершину, можно часами любоваться на бескрайнее зеркало вод, на дальние берега, пропадающие в бесплотной синеющей дымке, смотреть на маленькие парусники и большие теплоходы, бороздящие волжские просторы, следить за легким движением кучевых облаков, ощущать свежий речной ветер, настоянный на луговых травах и лесных урочищах.

В 1991 году гора признана памятником природы (статус: ландшафтный заказник), общая площадь охраняемой территории около 240 гектаров. Высота Лобача – 136 метров.

Татарское название горы: Айгыр-тау (Гора-жеребец).

Координаты горы:

55°11′15″ с. ш. 49°18′00″ в. д. / 55.1875° с. ш. 49.3° в. д.

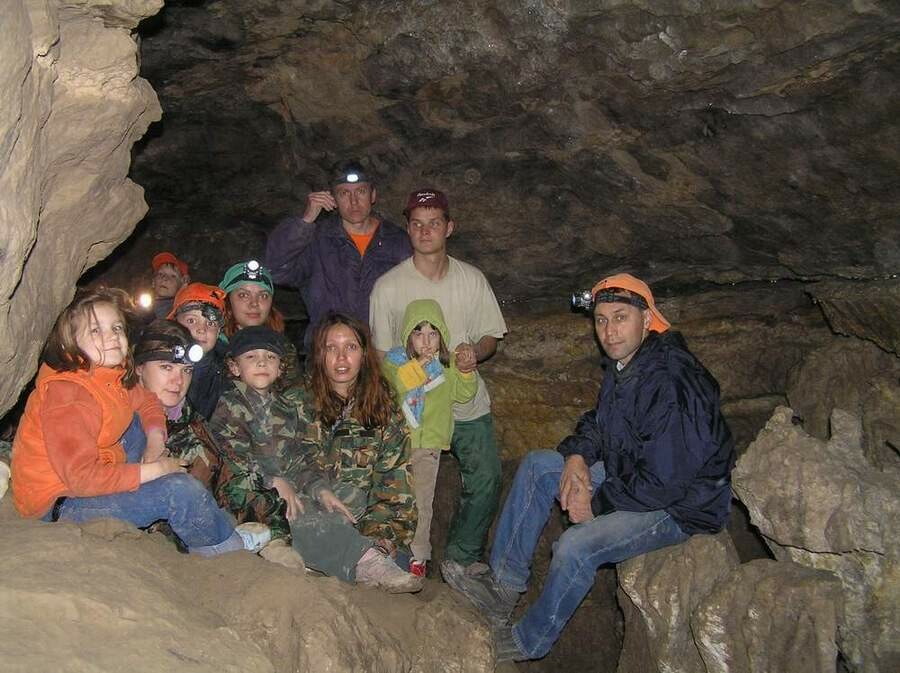

Юрьевская пещера

Юрьевская пещера.

Фото: © Команда Кочующие, предоставлено автором

Юрьевская пещера — самая большая и красивая естественная пещера в нашей республике, геологический памятник природы, активный туристический объект. Находится в 6 километрах от пос. Камское Устье, на правобережье Волги. Пещеру нашли примерно 80 лет назад, спелеологи постепенно открывали под землей ходы, колодцы, лазы, новые залы, шкуродеры и гроты. В настоящее время общая длина Юрьевской пещеры почти 1200 метров, а объем составляет 14,8 тысяч кубических метров.

Над пещерами расположена смотровая площадка и альпинистский лагерь, который активно действует весь летний сезон.

В настоящее время пещера хорошо изучена и картографирована, каждый зал, грот и проход имеют собственные названия. Юрьевская пещера возникла примерно 12 тысяч лет назад в ходе карстовых процессов: когда поверхностные и грунтовые воды промыли протяженные полости в известняках, гипсах и доломитах.

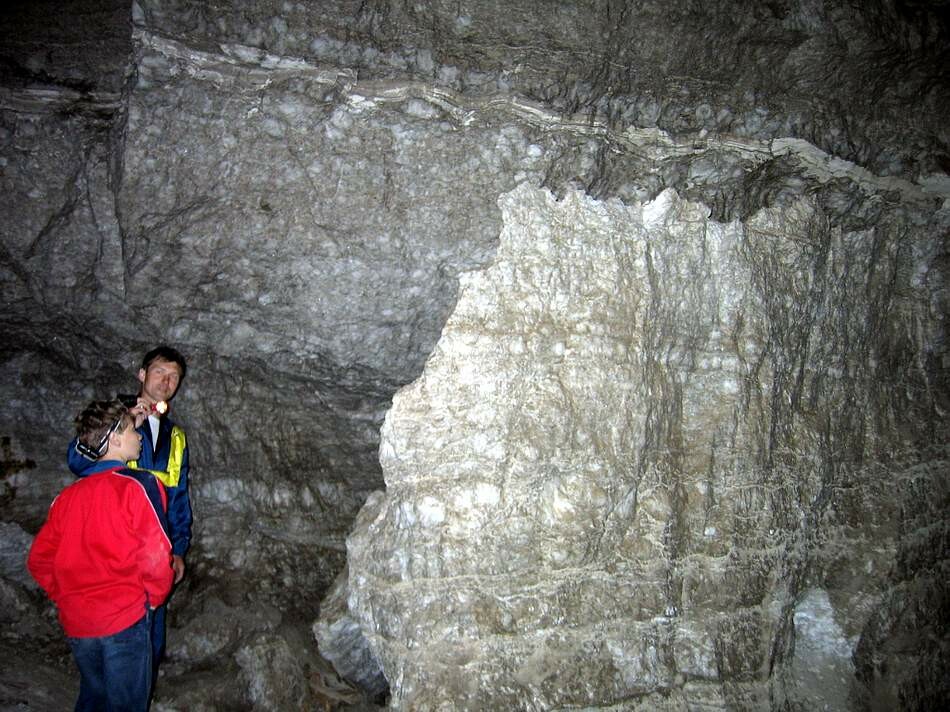

Гипсовые штольни

Гипсовые штольни.

Фото: © Команда Кочующие, предоставлено автором

Недалеко от спуска к Юрьевской пещере (Камское Устье), рядом с населенным пунктом Тенишево, расположены крупнейшие гипсовые штольни Татарстана. Мало того, эти гипсовые разработки самые крупные во всей России. В этих местах внутри земли расположен целый «огромный город» штолен, выработок, колодцев, залов и проходов в гипсовых породах. Специалисты оценивают общую длину всех выработок около 540 километров (возможно больше).

Историки утверждают, что известняк и гипсовый камень тут стали добывать еще во времена Древней Булгарии и Казанского ханства для строительных целей. Чуть позднее выработки возобновили в конце XVII века. Гипс и известняк рубили вручную, вытесывали большие блоки, а потом грузили и вывозили на лодках, барках и баржах. Часто в самых опасных уголках рудника работали каторжане, прикованные цепями к каменным стенам.

Многие старинные здания, дома и усадьбы в Казани были построены из этого камня, белый известняковый камень шёл и на строительство Казанского кремля.

Монастырский водопад

Ильинский водопад.

Источник фото: https://q-tactics.livejournal.com/, предоставлено автором

Самый высокий водопад в нашей республике – это водопад в Ильинском овраге (Тетюшский район), который и получил от оврага имя – Ильинский. Второе его название – Монастырский, так как расположен он около села Монастырское. Эта местность на правобережье Волги изобилует балками, лощинами и оврагами – через их систему протекает ручей, который на нескольких уступах формирует красивый слив воды. Высота падения воды в Ильинском овраге более 6 метров, есть уступы по 2 и 3 метра, этот водопад имеет несколько сливов, прежде чем ручей добирается до Волги.

Места в этих краях очень живописные, поэтому рядом был открыт памятник природы – овражная система «Каменная» с редкими растениями, насекомыми и птицами.

Водопад и памятник природы расположены недалеко от автомобильной дороги «Тетюши – Камское Устье», но добраться туда довольно трудно, т.к. сложно найти неприметную тропу, ведущую в Ильинский овраг. Примерные координаты места: 55° 0.911' с. ш. 48° 52.251 в. д.

Водопадный ручей пробивает многослойную толщу пермских отложений, которые на солнце сверкают разными цветами: от желтоватого и охристого до темно-красного. Особенно красив и полноводен водопад в пору вешнего таянья снега и после сильных летних ливней. А зимой весь Монастырский овраг превращается в ледяную сказку, где склоны каменистых стен покрыты хрустальными украшениями.

Водопад имеет сезонный характер: в сухое лето ручей пересыхает – поэтому водопад практически исчезает, а после дождей снова появляется. Недалеко от этих мест есть водопады поменьше – например, Тетюшский водопад. В будущем по этим живописным местам планируется провести туристический маршрут «Волжская тропа».

Овражно-балочная система «Каменная»

Это ландшафтный и ботанический памятник природы в Тетюшском р-не РТ, расположенный недалеко от Ильинского водопада (у трассы «Тетюши – Камское Устье»).

Памятник природы образован постановлением СМ ТАССР в 1981 году для охраны редких растений, насекомых и птиц. Экологический и административный контроль над памятником природы производит руководство государственного заказника "Долгая Поляна".

Памятник имеет ландшафтное и научное значение, на склонах оврагов есть обнажения и выходы пород древних геологических эпох, например, Казанский и татарский ярусы Пермской системы. Территория охраняемой зоны составляет 31,7 га.

Овражно-балочная система может служить определенным эталоном для исследования роста и развития оврагов, и для выработки методов борьбы с этим явлением, что важно в условиях степной и лесостепной зоны Татарстана. Силами работников лесного хозяйства в овраге «Каменная» проводили закрепление эродированных земель глубиной 12-17 метров. На склонах и берегах овражной системы проводилось лесоразведение: тут посадили сосну, лиственницу европейскую, караганник древовидный и другие деревья, которые закрепили своей корневой системой грунт, что привело к остановке роста оврага. Древесные посадки производят полезный эффект задёрновывания оврага – после чего он превращается в балку. После искусственного лесонасаждения в данных местах самосевом прорастают липы, дуб черешчатый, березы, ильм, рябина, вяз, клен, ольха, лещина и другие породы, в нижнем ярусе активно растут луговые, степные и лесные травы. Все это обеспечивает снижение и остановку оврагообразования (примечание: балка в отличие от оврага практически не растет, так как слой дёрна и корней препятствуют вредному эрозийному процессу).

Лабышкинские горы

Лабышкинские горы.

Фото: ® Айдар Валеев, предоставлено автором

На правобережье Волги, рядом с населенным пунктом Лабышка, расположены протяженные и живописные Лабышкинские горы (Камско-Устьинский район РТ). Постановлением СМ ТАССР в 1991 году им присвоен статус заказника (ГПЗ). Площадь памятника природы почти 200 гектаров.

Заказник имеет комплексный характер, так как он создан для охраны широколиственных и смешанных лесов с элементами степной растительности. Основная часть – это дубово-липовые суходольные леса (в подлеске лещина, вяз, клен и ясень), где на полянках и опушках встречаются участки ковыльной степи. В этих краях обнаружено и изучено более тридцати видов высших растений, среди них: башмачок настоящий, ветреница дубравная, дремлики темнокрасный и широколиственный, ковыль перистый, кокушник комарниковый, примула, тайник яйцевидный и другие.

Встречаются редкие насекомые: муравьиный лев, махаон.

На территории Лабышкинских гор запрещена активная хозяйственная деятельность: вспашка земли, сенокосы, выпас скота, вырубка леса, прокладка дорог и т.д.

Географически - на правом берегу Волги – Лабышкинские горы разделяют Майданский лес (Услонские горы) и Юрьевы горы.

Координаты ПП: N 55° 27.897' E 49° 2.057'

Тархановские дубравы

Тархановские дубравы Тетюшского района.

Источник фото: сайт Министерства экологии и природных ресурсов РТ, предоставлено автором

В Тетюшском р-не Татарстана расположен лесной памятник природы – Тархановские дубравы.

В древности, еще четыреста лет назад, все правобережье Волги покрывали густые широколиственные и смешанные леса: дубравы, березняки, липняки, рябинники, кленовники – порой пробираться в их чаще было не менее сложно, чем проходить тайгу. Но, увы, со временем большую часть лесов вырубили под хозяйственные нужды. Сохранились лишь малые островки когда-то реликтового и коренного леса. Один такой островок - Тархановские дубравы (с подлеском ясеня), на площади 1120 гектаров (недалеко от села Верхние Тарханы). Памятник расположен на территории Тетюшского лесхоза.

Тархановские дубравы – один из первых памятников природы в нашей республике. Он представляет собой лесной массив приволжских нагорных дубрав, расположенный в восточной части ареала дуба черешчатого и крайний восточный пункт обитания ясеня в РТ.

В подлеске сохранились редкие растения, например, дремлик широколистный, ветреница дубравная, а также редкий в природе: гриб-баран.

Из краснокнижников тут обнаружены (фауна): жук-олень, веретеница, обыкновенная гадюка, орлан - белохвост, славка-черноголовка, певчий дрозд, зеленый дятел (желна), соня-полчок.

Лесники отмечают, что в 50-60-х годах прошлого века в дубраве обитала пара медведей.

В настоящее время идут активные работы по восстановлению дубравы: каждый год осуществляются посадки дуба черешчатого, ясеня и липы.

Еще один уникальный факт: самое большое дерево в ТАССР - дуб черешчатый – произрастал в этой дубраве в прошлом веке. Охват его ствола был 4,5 метра, высота до 38 метров, а возраст составлял около 550 лет. К сожалению, из-за морозных зим 70-х годов это дерево засохло и было спилено.

Комплекс Сюкеевских пещер

Внутри Богородских гор находится довольно обширный спелекомплекс, который включает в себя карстовые пещеры:

Коннодольская пещера - 870 метров,

Юрьевская пещера – более 1200 метров,

Рудничная пещера - 90 метров,

Богородская пещера - 65 метров,

Зимовьева пещера - 38 метров.

Данный комплекс пещер был открыт и изучен в 1971 году Р.Ишмуратовым (ученый-спелеолог, автор статьи «Юрьевская пещера» в книге «Экзогенные процессы в Среднем Поволжье», 1972).

Пойма рек Свияги и Кубни

Памятник природы площадью 135 га – пойменный участок у правого берега реки Свияги с зарослями древесных пород, пойменными озерами и заболоченными лугами (окрестности н.п. Бурундуки и Патрикеево). Также болота верхового типа в пойме реки Кубня с редкой растительностью, орнитологическая территория.

В пойме обитает 5 видов млекопитающих, 47 вид птиц, 2 вида пресмыкающихся, 8 видов ихтиофауны. Из редких отмечены: травник, поручейник, лебедь-шипун, краснобрюхая жерлянка.

************ **** ******* *********** ***** ***** *********** **** ****** **********

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:

Тайсин А.С. География Республики Татарстан: Учеб. Пособие для 8-9 классов средней общеобразовательной школы, Казань, Магариф, 2009г.

Государственный реестр особо охраняемых особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – АН Татарстана; Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстана. – Казань: Магариф, 1998г.

Сайт Министерства Экологии и Природных ресурсов РТ.