Путешествие по средневековому Татарстану: Кашанское городище и Биляр

Путешествие по средневековому Татарстану: Чуру-Барышевское и Тетюшское городища

Вместе с пригородами площадь Джукетау составляла более 600 тысяч квадратных метров

Фото: © «Миллиард.Татар»

Городище Джукетау относится сразу к двум историческим периодам – домонгольский период и золотоордынский период. Упоминается в трудах историка Татищева, который говорит, что город упоминался в монгольских завоеваниях 1236 года, однако первые летописные упоминания относятся только к XIV веку, когда новгородские ушкуйники (вольные люди, участники военных походов, предпринимавшиеся жителями Новгородской республики в XIV — начале XV веков) разграбили город в 1350-60-х годах. Тогда жители города Джукетау пожаловались ордынскому хану, который распорядился русским князьям выдать этих разбойников.

В последующем город также неоднократно упоминается в русских летописях. Существуют его упоминания на картах XIV века, в том числе на Каталонском атласе братье Пицигиано 1365-73 годов как города, который расположен на реке Каме. Последние его упоминания в русских летописях относятся к началу XV века, после чего он город приходит в запустение и прекращает свое существование.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Позднее на территории городища находят и более поздние объекты, но подтверждений о том, что город возрождался после XIV века, нет. Город Джукетау существовал и в домонгольском периоде – это X-XIII века, также есть подтверждения того, что город был завоеван во время монгольского нашествия. После этого на территории самого городища золотоордынский слой очень мало прослеживается, а на его территории большое количество углистой прослойки, то есть следов пожара XIII века.

Город возрождается только спустя время как золотоордынский и разрастается не как укрепленный город, а селище открытого типа. К территории археологического комплекса Джукетау относятся само городище, два селища и ряд могильников. Донауровское I и Донауровское II селища – это те пригороды, которые были большими по своей площади и разрослись еще больше именно в период Золотой Орды.

Городище Джукетау по своей площади составляет порядка 58 тысяч квадратных метров, но вместе с пригородами оно более 600 тысяч квадратных метров. Археологически исследована совсем небольшая часть территории – около 2000 квадратных метров, но исследовать, на самом деле, можно еще много чего.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Уникальный жукотинский клад с золотыми предметами периода Волжской Булгарии считается утерянным

В южной части городища сохранилась часть укреплений – это следы трех валов и двух рвов. Археологически можно реконструировать то, как выглядели эти защитные сооружения: внешний вал представлял собой частокол (небольшие бревенчатые сооружения), потом шел основной более крупный вал с известковыми подложками, на вершине вала предположительно располагались городни (небольшие срубы, заполненные землей, как деревянная стена), внутренний вал, как дополнительная мера защиты в виде деревянной стены. Предполагалось, что в случае завоевания основного вала, третий вал выступит в качестве дополнительного укрепления. Высота валов достигала 2,5 метров, а глубина рва – тоже около 2,5 метров. В настоящее время, к сожалению, большая часть валов была уничтожена в 1960-е годы во время строительства элеватора, то есть до этого они были полностью сохранены.

Фото: © «Миллиард.Татар»

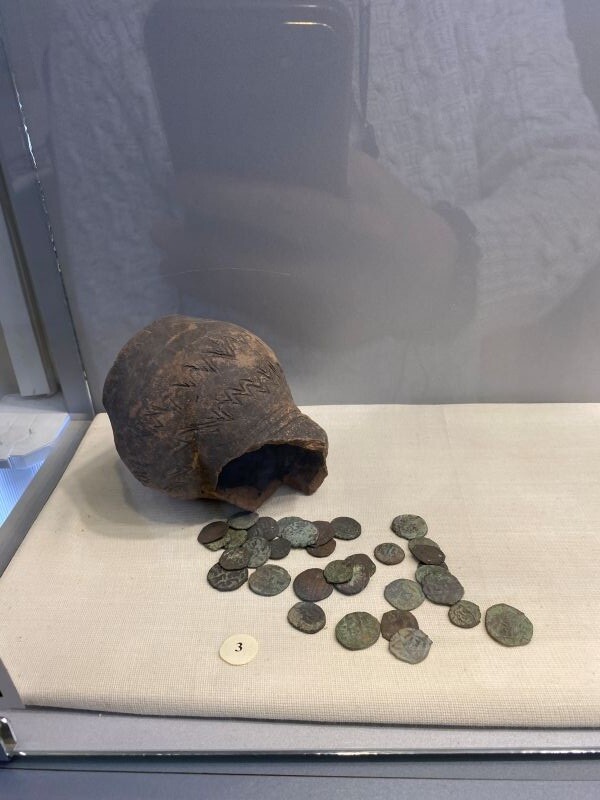

Археологически Джукетау или Жукотин был исследован еще в XIX веке: в трудах историков того времени он упоминается, его местоположение определяется еще в начале XIX века. То есть городище полностью идентифицируется как именно тот город, который упоминается в летописях и картах. Еще в то время на территории находили многочисленные нумизматические клады, в том числе клад 1924 года – золотые предметы периода Волжской Булгарии, которые ныне считается утерянным. Это были красочные ювелирные изделия, которые демонстрируют развитие ювелирного искусства Волжской Булгарии.

Фото: © «Миллиард.Татар»

По пути к крутому берегу реки Камы, проходя мимо старого элеватора, пешие участники исторического путешествия шли прямо по Донауровскому селищу, который считался неукрепленным пригородом Джукетау. Крупные археологические исследования этого комплекса проходили, начиная с 1970-х годов советским и российским археологом-булгароведом Тамарой Александровной Хлебниковой и ее последователями, в 1990-е годы исследования были продолжены Фаязом Шариповичем Хузиным, Наилем Гатиятулловичем Набиуллиным. Все это дало очень большие знания о городе и его защитных сооружениях. На территории посада было обнаружено большое количество жилых и хозяйственных построек, ремесленных производств (гончарные, кузнечные и т.д.).

Фото: © «Миллиард.Татар»

Сейчас территория городища также проходит регулярные мониторинги состояния памятника, но раскопки на местности уже не производятся.

Нарат-Елгинское городище, Чистопольский район Татарстана

Следующей остановкой исторического путешествия стали остатки крупного поселения эпохи Волжской Булгарии «Кала Башы» или Нарат-Елга, существовавшего в X-XIII веках на левом берегу реки Малый Черемшан – Нарат-Елгинское городище. Как и многие болгарские комплексы, оно включало в себя само городище, селище и кладбище. Что касается Нарат-Елгинского кладбища, сохранилось даже два камня на территории самого населенного пункта.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Участники лектория прошли прямо по месту, где находился вход в городише, и поднялись на один из защитных валов. Сегодня на местности еще можно увидеть часть сохранившихся фортификационных сооружений - первый и второй валы, ров между ними. Размер городища составлял 100 на 170 метров, площадь около 17 тысяч квадратных метров, по всему периметру сохраняется вал.

В 1925 году памятник исследовался Александром Константиновичем Буличем, основателем краеведческого музея города Чистополь, тогда и появились первые описания городища. Последующие исследования проводились в середине ХХ века разведочными отрядами, после этого проводятся только небольшие мониторинги о состоянии городища.

Фото: © «Миллиард.Татар»

В целом состояние городища остается неплохим, поэтому крупных археологических работ на местности не проводится.

Гостей района встретили чаем с самоваром и угощениями радушные местные жители вместе с главой Нарат-Елгинского сельского поселения Альфредом Рафиковичем Хамитовым. По его словам, такой интерес к их городищу он видел впервые за 8 лет. Местные жители называют городище «Кала Башы».

Фото: © «Миллиард.Татар»

Фоторепортаж: © «Миллиард.Татар»