Леса Татарстана: южная тайга в Агрызе, Сулюковский лес и искуственная Турминская дача

Идель, Чулман, Нократ и другие: что мы знаем про реки татарского междуречья

У наших истоков: откуда берут начало главные татарстанские реки?

Степной Татарстана: Гран-Тау, Кереметь и Теньковская ковыльная степь

Горы и пригорки Татарстана: штольни в Печищах, амониты Каменного оврага и Обвальная пещера

Почтово-торговые пути Татарстана: Сибирский тракт, Ногайская дорога и другие

Национальный парк Нижняя Кама: мачтовые сосны, торфяное болото и мост времен Екатерины II

Болотные угодья Татарстана: торф Кулягаша, поймы Ашита и журавли «Зея буйлары»

Три природных великана Татарстана - Чатыр-тау, Урдалы-тау и Гран-тау

Священные рощи Татарстана: Варклет-Бодья, Ильнеть, Учук и другие

Восточное Закамье Татарстана: предгорье, воды, степи и засечная линия

Западное Закамье Татарстана: страна булгарских городов, озер и географического центра

Клады и сокровища Татарстана: ханская казна в Кабане, монеты Токтамыша и царское золото

Лесной Татарстан: отступление тайги, остепнение ландшафтов и возвращение деревьев в Закамье

Горная сторона Татарстана: река Свияга, гипсовые штольни и тархановские дубравы

Забытые достопримечательности Татарстана: Толкишская башня, Шугуровские рудники и бывшая Киятская ГЭС

Геология региона

Восточное Предкамье расположено на северо-востоке Русской платформы, на восточном склоне Северо-Татарского свода. Основной фундамент платформы сложен древними кристаллическими и магматическими породами протерозойского и архейского эонов (эр), располагается на глубине 1500-1600 метров, а в восточной части понижается до 1800-1900 метров.

На геологическом фундаменте находится несколько слоев осадочных пород (так называемый, осадочный чехол), который сложен морскими и прибрежными отложениями от верхнего протерозоя до четвертичного периода кайнозойской эры.

Правый берег Камы почти всегда высокий, именно тут в нескольких местах вскрываются древние геологические слои и разрезы. В Елабужском районе открываются мергели и песчано-глинистые образования уфимского яруса. Чуть выше их глинистые слои с прослойками песчаников, доломитов и известняков – это отложения вятского яруса татарского отдела пермской системы (относится к палеозойской эре). Название «вятского» и «татарского» - указывает на то, что типичные отложения были открыты и изучены здесь - на территории Татарстана – в долине реки Вятка.

В пойме правых притоков Камы (Тойма, Танайка, Иж, Тойма) – встречаются отложения глины с вкраплением доломитов, известняков, а также неогеновые песчано-галечные отложения. В самом верхнем слое земной поверхности находятся четвертичные отложения (глины, суглинки, пески, супеси) – эти слои появились буквально «вчера» по геологическим меркам, так как Четвертичный период – третий период Кайнозойской эры – это современный этап геологической истории нашего края (длится около 2,5 млн. лет).

Рельеф

Восточное Предкамье расположено на равнинной территории, которая ограничена реками Кама и Вятка. Примерно посередине её разделяет долина реки Иж. Из-за силы Кориолиса (вращение Земли) – река Кама медленно двигается на север, подмывая правый берег. По этой причине камские берега здесь крутые и обрывистые, кроме некоторых участков Нижнекамского водохранилища. В западной части региона расположены южные границы Можгинской возвышенности (максимальная высота 230-235 метров). Восточная часть переходит в Сарапульскую возвышенность с высотами 220-230 метров (Красный Бор). Некоторые географы считают, что тут начинается Предуралье.

Минимальная высота расположена по уровню реки Кама (рядом с устьем Вятки) – это 53 метра, географически относится к Куйбышевскому водохранилищу.

Средние высоты Восточного Предкамья составляют 120-130 метров. Долины изрезаны оврагами, балками и лощинами, густота овражной сети - 0,39 км/км2. Этот регион выделяется красивыми ландшафтами из-за высоких точек обзора с речных крутояров, многие туристы выделяют такие живописные места, как Котловская Шишка, Устье Вятки, Красный Бор и т.д.

Климат

Как мы уже указывали в обзорной статье: на территории Восточного Предкамья (Агрызский р-н) находится татарстанский полюс холода. В этом регионе самый континентальный климат в нашей республике: с морозной зимой и жарким летом, с продолжительной осенью и поздней весной. В пригороде Агрыза в 1979 году зафиксирован абсолютный минимум холода - 52 гр., а в деревне Иж-Бобья было зафиксировано в том же году – 54 гр. ниже нуля.

Средние температуры января колеблются от -13 до – 16 гр., средние температуры июля: от 18 до 20 гр., максимум зафиксирован в Елабужском р-не в 1981г. - + 40 гр.

Самые холодные зимы в регионе (и в Татарстане) – в Агрызском районе, тут больше всего морозных дней, и самый маленький безморозный период – всего 106 дней. При этом в Елабуге безморозный период уже около 140 дней в году.

Среднее количество осадков за год колеблется от 470 до 540 мм., толщина снежного покрова достигает 45-47 см. Ледостав на небольших реках происходит в конце ноября, а вскрытие рек и ледоход во второй декаде апреля.

Основные реки Кама, Вятка, Иж, Бима, Тойма, Танайка, Возжайка, Каринка, Юрашка, Лубянка.

В долине Вятки есть пойменные болота и старицы.

Природно-климатические пояса

Почти вся территория региона расположена в зоне южной тайги (лесная зона), только около долины реки Кама встречаются смешанные и лиственные леса, так как река смягчает климат. Например, в долине реки Тойма произрастает Мальцевская дубрава.

Мальцевская дубрава, Елабужский район

Фото: © Ринур Бекмансуров

Леса занимают почти 15% территории, самый лесистый – это Агрызский район, тут сохранились почти нетронутые еловые, пихтовые и сосновые леса с примесями березы, ольхи, осины и липы.

Именно на этой территории располагаются южные границы ареала распространения пихты сибирской и ели сибирской. Живописны сосновые боры с подлеском из можжевельника и вереска в долине Тоймы и на берегах Камы (ГПНП «Нижняя Кама»).

Полезные ископаемые

В Восточном Предкамье расположены места нефтедобычи. Также есть месторождения строительной и кирпичной глины, добывается известняк. Ведется добыча щебня и камня для дорожного строительства. В русле Камы и в долине реки Иж разрабатываются месторождения песчано-гравийной смеси.

Памятники природы

Самые известные памятники природы: ГПНП «Нижняя Кама» (участки Большой бор, Малый бор, Танайская дача, Танайские и Елабужские луга), таежный заказник «Кичке-Тан» (Агрызский р-н), ПП Сложный бор, Агрызский и Елабужский охотничьи заказники.

Большой Бор, НП Нижняя Кама

Фото: © Ринур Бекмансуров

Реки Иж и Тойма объявлены гидрологическими памятниками природы Татарстана.

Известно и исследовано более сотни родников и источников.

Национальный парк Нижняя Кама

Самая большая охраняемая природная территория в Восточном Предкамье.

Национальный парк расположен в Елабужском районе РТ – в долинах рек Танайка, Тойма, Шильна и Криуша. Территория ГПНП на правом берегу Камы составляет более 16 тыс. га. (другая часть ООПТ расположена на левом берегу Камы – Тукаевский р-н РТ).

История этого природного комплекса начинается со времен царя Петра I, когда под охрану государства были взяты корабельные рощи, еловые чащи и вековые дубы, пригодные для строительства морских и речных судов. До нашего времени были сохранены такие лесные урочища, как Танаевский лес, Большой сосновый бор (с целебными источниками), Малый бор, Мальцевская пойменная дубрава. Эти лесные массивы имеют культурно-историческую ценность, именно в этих краях писал свои картины известный художник-пейзажист Иван Шишкин. Он родился в купеческой семье в старинном городке Елабуга. Любимая тема в живописи Ивана Ивановича – это родная природа, где он делал зарисовки: мачтовые сосны, светлые березняки, темные ельники, заливные луга, лесные речушки и ручейки, бортьевые угодья, святые источники и камские берега.

На территории ГПНП расположен известный памятник геологии – геологические обнажения казанского яруса Пермского периода Палеозойской эры, по которым изучают прошлое нашей Земли.

Кроме лесных массивов природное разнообразие Парка представлено пойменными и заливными лугами – это Елабужские и Танаевские луга. Также есть элементы суходольных и влажных лугов. Они признаны редкими орнитологическими территориями, где гнездятся водоплавающие и луговые птицы, а также являются местом произрастания редких высших растений, мхов, лишайников и водорослей. Возле лугов расположены пойменные озера (старицы реки Кама), протоки и речные рукава. Данная экосистема является охранной зоной для нерестилища ценных пород рыб.

Танаевские луга, Камско-Криушская пойма

Фото: © Ринур Бекмансуров

Ученые биологи изучили в ГПНП около пятидесяти видов животных, почти 160 видов птиц, восемь видов земноводных, двадцать пять видов рыб, и 1100 видов насекомых! Около двухсот видов флоры и фауны национального парка занесены в Красную книгу Татарстана, из них 23 вида включены в Красную книгу РФ.

Сентякский геологический разрез

Памятник геологии расположен на крутом камском берегу – недалеко от города Елабуга (название произошло от бывшей в этих краях деревни Сентяк). Река Кама в этом месте мощным течением подмывает берега и «открывает» древние слои земных недр. Далее действует процесс выветривания, и действиями сил природы - перед человеческим взором возникает многослойная «история» древних эпох. Такие многослойные «богатые» разрезы геологи часто называют - «опорные стратиграфические разрезы». По ним, как по учебникам, можно исследовать разные геологические периоды.

Геологический разрез Сентяк

Фото: © Валерий Силантьев.

Площадь памятника геологии составляет 190 кв. метров. Первое открытие около ста лет назад сделали казанские геологи – они окрыли казанский ярус (биармийский отдел пермского периода). При более глубоком изучении были открыты отложения уржумского яруса (подтип татарского отдела пермского периода).

Во времена пермского периода палеозойской эры (более 250 млн. лет назад) над этим краем плескалось теплое море с заливами и мелководьями, поэтому за миллионы лет на его дне накапливались осадки органического и неорганического происхождения (известняки, гипсы, доломиты, мергели, глины). Максимальная глубина геологических слоев достигает в некоторых местах сто и более метров. Основная часть Сентякского разреза – это красноцветные и белоцветные пермские отложения: ракушечник, морские окаменелости, отпечатки пресноводных животных, остатки неморской фауны камышлинских слоев.

В охранной зоне памятника геологии обнаружены редкие растения, биологи также нашли рядом с ним гнездо орлана-белохвоста.

Государственный природный заказник «Кичке-Тан»

Кичке-Тан

Фото: © Команда Кочующие

Заказник «Кичке-Тан» расположен в Агрызском р-не РТ – в лесных и заболоченных поймах рек Иж, Уса и Варзинка. Это очень редкий для Татарстана тип коренного таёжного леса, который удалось сохранить от вырубки. Здесь можно на небольшой площади встретить высокоствольный бор-беломошник, пихтовый лес, ельник-черничник со сфагновым болотом, влажные пойменные луга с редкими растениями, клюквенные болота, темнохвойную тайгу, смешанный мелколиственный лес с березой, осиной и черной ольхой. Таких реликтовых экосистем практически не осталось на территории Татарстана – это увеличивает их ценность.

Площадь охранной зоны 9,8 тысяч гектаров, среди них болота и заболоченные леса составляют около 10% территорий.

В ГПЗ обитают редкие виды пернатых: орлан-белохвост, цапля, кулик-сорока, камышевка, лунь луговая, сова болотная, скопа, лебедь-шипун, чирки, вальдшнеп, дикий голубь, филин, поручейник, утка-кряка, свиязь, несколько видов куликов и другие.

Растет численность ондатры и бобров, также селятся выдра, барсук, хорь лесной, бурозубка, кабан, заяц-русак. Около болотных угодий обнаружено место обитания бурого медведя. Растет популяция гадюки обыкновенной и веретеницы ломкой.

Из таежных птиц в заказник залетают кедровка, воробьиный сыч, полярная сова.

В «Кичке-Тан» произрастают редкие мхи, лишайники и болотные растения.

Родник «Подгорный ключ»

Подгорный ключ

Фото: © М.Ф. Гарифзянов

Около н.п. Ижевка (Менделеевский р-н РТ) бьет уникальный источник – под названием Подгорный ключ. Название своё он получил из-за того, что вытекает из подножья высокого холма, расположенного на живописной излучине реки Иж – рядом с местом слияние с рекой Камой.

Вокруг источника пшеничные поля, сенокосные угодья и перелески. Много веков назад это место облюбовали под деревню, которое потом выросло в село Ижевку (по имени реки). В основном тут жили русские и крещеные удмурты. Источник был посвящен празднику святой Троицы – в этот день всё село собиралось у родника, и украшало ближайшие деревья лентами и платками.

Родник расположен: 55.970255 52.630669.

Вода в роднике необыкновенная: по народному поверью она лечит суставы и болезни глаз.

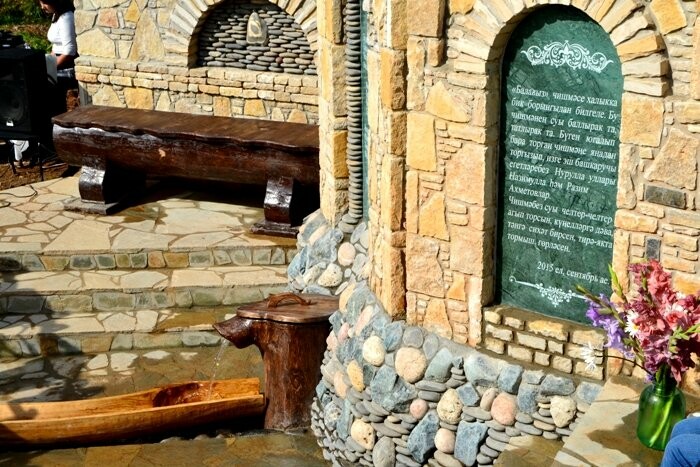

Родник Балавыз

Родник Балавыз

Фото: © Н. Ахметов

Родник Балавыз расположен на окраине села Морты (Елабужский р-н Татарстана). Источник известен с древних времен, но потом был заброшен, и про него все забыли.

Исправить положение решили братья Разим и Назим Ахметовы – уроженцы этого селения. В настоящее время они живут и работают в Менделеевске, но именно они вдохнули вторую жизнь в этот источник. На их средства были приобретены стройматериалы, организованы местные жители. Родник был очищен, вырублены кусты, источник каптировали и заключили в новую трубу. У родника соорудили площадку со скамейками и водоносный жёлоб. На праздник открытия источника приехал даже глава Елабужского р-на – Геннадий Емельянов.

На открытие источника собрались жители села, состоялся импровизированный концерт. В переводе с татарского языка название «Балавыз» - это «Медовые уста». И, действительно, вода в роднике обладает легким сладковатым и приятным вкусом, она отлично утоляет жажду.

Родник с радостно журчащей, хрустально чистой водой вызывает умиротворение и покой. В жаркий летний день он несет живительную свежесть и прохладу, манит к себе, призывает остановиться, подумать о непреходящих ценностях жизни.

Ананьинский могильник

Это один из самых известных памятников археологии на территории РТ, поскольку дал название целой археологической культуре, которая до этого была неизвестна.

Могильник расположен на правом берегу Камы – рядом с деревней Ананьино (примерно в 6 км. от города Елабуга). Открыт был в середине позапрошлого века, когда во время весеннего половодья – вода размыла древнее захоронения, и местные жители стали находить кости и древние артефакты.

Первые раскопки были проведены еще в 1858 году, и сразу были сделаны интересные находки, которые привлекли сюда настоящую археологическую экспедиция.

Ананьинский могильник включает в себя двухметровый курган, который имеет примерно 150 метров в окружности. В древности на его вершине были камни с высеченными изображениями, которые люди старались не трогать. При раскопках – внутри кургана было найдено большое захоронение, закрытое сверху известняковыми плитами. Всего было обнаружено и зафиксировано четыре захоронения и почти 60 костей. Были сделаны археологические находки каменного, бронзового и железного веков – так долго этот курган был сакральным центром неизвестных народов. Обнаружены рукояти ножей, топоры, застежки, цепочки, гривны, наконечники стрел, некоторые украшения имели животные орнамент, что указывает на древние религиозные культы.

Ананьинский могильник исследовался и в советское время. Археологи и историки считают, что ананьинская культура очень активно участвовало в этногенезе финно-угорских народов, в том числе, вотяков и черемисов (удмуртов и мари).

ПП Сложный Бор

Сложный Бор

Фото: © А. Каримов

Лесной памятник природы Сложный Бор находится на самом северо-востоке республики, почти на границе Агрызского р-на РТ и Алнашского р-на Удмуртии. Лесной массив расположен рядом с деревней Варзи-Пельга, и является уникальным образцом южной тайги.

В этих краях когда-то лежала нетронутая бескрайняя тайга, которая простиралась до самого Урала, но при заселении этих земель большая часть лесов была вырублена под селения, пашни и сенокосы. Сложный Бор чудом сохранился, и несет в себе все типы хвойных и смешанных лесов, что характерно для пограничья южной тайги и широколиственных лесов. Тут, на небольшом участке, можно встретить настоящие пихтовники, еловый лес, мачтовый сосновый бор, сосново-еловые урочища с подлеском из можжевельника, березы и ольхи. На опушках и полянках сохранились заросли лещины и рябины, встречаются лиственные породы: клен, вяз, осина, дуб, ильм, черемуха.

Разнообразие древесных пород влечет к себе разнообразие фауны: в лесных массивах обитают редкие животные и птицы. Памятник природы расположен в 108 квартале Агрызского лесничества, по окраине его задевает русло речки Варзинка (приток реки Иж)

Памятник природы Сложный Бор организован постановлением Правительства ТАССР в 1987 году, площадь ООПТ - 48 гектаров.

Название памятника природы «Сложный Бор» произошло из-за того, что лес тут состоит как бы из нескольких «слоев» - ярусов древесной растительности. В самом верхнем ярусе расположены вековые сосны-боровины с могучими кронами. Второй ярус занимают высокие ели с включением пихты, изредка можно увидеть лиственницу. В подлеске – растут березы, можжевельник, серая ольха, осина. На опушках бора встречаются орешник, заросли малины, рябина, на низменных пойменных урочищах – бредина, верба, ива, вяз.

В самом нижнем ярусе памятника природы произрастают черничники и брусничники, есть зеленомошники, а также поляны с лесным высокотравьем.

************ **** ******* *********** ***** ***** *********** **** ****** **********

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Тайсин А.С. География Республики Татарстан: Учеб. Пособие для 8-9 классов средней общеобразовательной школы, Казань, Магариф, 2009 г.

Государственный реестр особо охраняемых особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – АН Татарстана; Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстана. – Казань: Магариф, 1998 г.