Татарский язык в городе: где чаще всего слышат язык Тукая в республике

«Татарский язык является главным языком обрядов, и он успешно конкурирует с другими языками»

«Каждому третьему преподавателю татарского языка в Татарстане не больше 35 лет»

Татарский язык и классические медиа: что не так?

Что креативный класс предлагает для спасения татарского языка?

Блогеры Татарстана: этничность в тренде, а татарский язык?

Из истории татарского языка: высокий штиль, печатный станок и модернизация

Советская модернизация и татарский язык

В советский период, уже к 1918 году дореволюционные издания закрывают, а на их полиграфической базе начинают издаваться советские рабоче-крестьянские газеты. К 1920 г. в Казани издаются 6 газет и журналов на татарском языке. В ходе борьбы с неграмотностью для татарского населения республики было открыто 95 библиотек, 43 избы-читальни, увеличиваются тиражи газет и журналов, которые рассылаются и в отдаленные татарские сельские районы.

Здесь важно отметить влияние политики коренизации, проводимой советской властью: она сопровождалась усиленным вниманием к родным языкам «туземных народов» и учреждением программы РТЯ – «Реализации татарского языка». Исследователь татарской периодики советского периода Х.А. Гайнуллин по тиражам и степени влияния на массы в 1920-1930 выделяет такие издания: «Красная Татария», «Кызыл Татарстан» («Красный Татарстан»), «Колхоз гэзите» («Колхозная газета»), «Кызыл яшьлѳр» («Красная молодежь»), «Кызыл Армеец» («Красноармеец»), «Безнец юл» («Наш путь»), «Мэгариф» («Просвещение»), «Динсезлэр» («Безбожники»), «Яналиф»... Он приводит данные, что к середине 20-х годов тиражи только национальных газет и журналов в общей сложности составили 530 5190 экземпляров, помимо районных газет и производственных многотиражек.

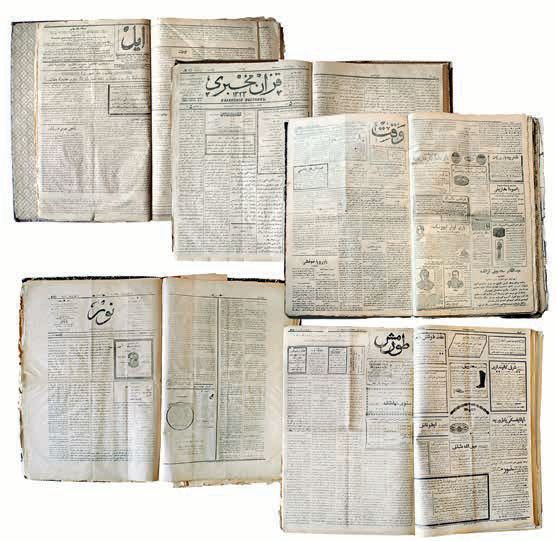

Татарские газеты: «Ил» (1905 – 1918 гг.)

Источник: 100tatarstan.ru

В ходе советской модернизации, которая сопровождалась форсированной индустриализацией, татарский язык постепенно утрачивает свои позиции. С чем же это было связано? Британский социолог и политолог, Эрнест Геллнер, характеризуя индустриальное общество, выделяет исключительно важную роль в нем всеобщего, стандартизированного и типового вида обучения, которое разрабатывается и реализуется государством. Вот этот гарантированный государством багаж знаний он назвал «Высокой культурой». В ее основе – образовательная пирамида, в которой нижние ступени – это дошкольные учреждения, затем, выше – школы, за ними – ссузы, техникумы, колледжи, затем уже – вузы и аспирантура. Именно она создавала условия для того, чтобы специалисты обладали определенным общим багажом знаний и были универсальными и взаимозаменяемыми. Соответственно, Высокая культура выстраивается на языке культурного большинства. И именно она, то есть обладание ею повышает шансы занять более высокие социальные позиции, получить высокооплачиваемую и престижную работу и двигаться вверх по карьерной лестнице.

В советском государстве образование становилось приоритетным направлением внутренней политики: был взят курс на всеобщую грамотность и образование. Общее экономическое пространство требовало единой культурной общности. Таким образом, экзосоциализация (образование), ставшая универсальной нормой, стала осуществляться на языке этнического большинства – русском. На его основе была создана общесоветская «Высокая культура». Она включала систему ценностей, выстроенную на основе советской идеологии, а также образцы русской культуры, с небольшими вкраплениями, прошедших идеологическую селекцию, произведений зарубежных авторов и деятелей национальной культуры народов СССР.

В этих новых условиях жизненные шансы повышались у татар, владеющих русским языком. И это чаще всего были горожане, поскольку подавляющее большинство городских школ давало образование на русском языке, в то время как школы с татарским языком обучения сохранялись в сельской местности. В конце 1980-х г., во время наших исследований, многие представители из числа национальной интеллигенции делились воспоминаниями о том, как в детстве, родители призывали их лучше учить русский язык: «Рус телне белсәң, зур кеше булырсың» (Будешь знать русский язык, станешь большим человеком).

Открытая книга. Худ. Б. А. Гильванов. 1996 г.

Источник: 100tatarstan.ru

«Вы что там на своем тарабарском языке балакаете!»

Уже к 1970-1980-м гг. руководство ТАССР относилось к татарскому языку довольно снисходительно, относя его к уходящим языкам. Сохранилось свидетельство периода развитого социализма, середины 1970-х годов, оставленное участником группы татарской интеллигенции, побывавшей на приеме у влиятельного первого секретаря Обкома КПСС ТАССР. Просьбу писателей о необходимости поднять на должный уровень татарский язык и развитие национальной культуры в республике, первый секретарь Обкома КПСС ТАССР Ф.А. Табеев прервал словами: «Кому нужен ваш татарский язык? Через двадцать, эдак двадцать пять лет, татарский язык исчезнет. Вы пишете на уже мертвом языке!...».

Таким образом, татарский язык прошел классический путь от языкового эксклюзивизма в условиях традиционной общины (в 1897 году 91,5% татар составляли сельчане) – до языка культурного меньшинства в условиях советской индустриализации, когда конкуренция с русским языком – языком, обеспечивающим социальную мобильность, закончилась не в его пользу. В 1926 г. 96,8% татар Советской России называли татарский язык родным. Конкуренция с русским языком снизила этот показатель до 83,2% в 1989г. В Советском Союзе 1979 года – 18,3% татар-горожан отметило русский язык в качестве родного, в Татарстане – 3,4%; среди городских татар – 5%. К 1989 году в Казани, столице ТАССР работала всего одна школа с татарским языком обучения. В ходе наших исследований многие наши респонденты из числа бывших татар-сельчан, нынешних горожан с горечью вспоминали свой переезд из сел или малых городов ТАССР в столицу ТАССР Казань, где их могли осадить в общественном транспорте – трамвае, троллейбусе: «Вы что там на своем тарабарском языке балакаете! Раз приехали в город, говорите на русском!». Татарский язык в ходе советской модернизации приобрел статус архаичного, «деревенского» языка.

Татарский язык в эпоху перемен

Оставшийся незавершенным национальный проект модернизации татарской культуры стимулировал национальную элиту татар реанимировать его в новейших условиях. И этот момент настал. Перестройка, объявленная Секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, выявила накопившиеся противоречия советской национальной политики, дала голос не только татарской интеллигенции, но и самым обычным людям.

В 1990 г. я проводила исследование татароязычных и русскоязычных республиканских СМИ. Когда я пришла в редакцию очень популярного журнала «Идель» и спросила о читательских письмах, его главный редактор, Фаиз Маулетович Зулькарнай, подвел меня к огромному железному шкафу, открыл его дверцы: все его пространство – до самого верха было забито читательскими письмами. Он сказал: «Вот, все в вашем распоряжении!».

Источник: 100tatarstan.100tatarstan.ru

Перечитывая их, я оказалась свидетелем искренних переживаний татар из самых разных уголков республики о судьбе родного языка, татарской культуры, веры предков – ислама. Каждое письмо поднимало животрепещущие проблемы их сохранения и развития.

Язык – практически основной этнический индикатор. Результаты социологических опросов показали, что язык занимает первое место среди факторов, которые респонденты называют, когда относят себя к тому или иному народу. Поэтому, вполне естественно, что подъем этнического самосознания сопровождается повышенным интересом к проблемам национальной культуры и языка.

Развитие дискуссии по проблемам национального языка началось с обсуждения факта сужения сферы действия языка. Затем обсуждение коснулось его этноконсолидирующей функции: «Пока жив родной язык – жив и народ». Эта формула звучала во многих публикациях СМИ. Проблема сохранения и развития национального языка стала тесно увязываться с необходимостью его защиты со стороны государства. Выход виделся в принятии закона о языках, в котором статус татарского языка национальности должен был поднят до статуса русского языка.

Обсуждение проблем, связанных с сохранением и развитием национального языка, начатое гуманитарной и творческой интеллигенцией, представителями национального движения, вылилось в требования, адресованные власти, о необходимости разработки законодательных мер. Языковые требования были поддержаны ею, и в июле 1992 года в республике был принят «Закон Республики Татарстан о языках народов Республики Татарстан», в котором были провозглашены равноправие статусов двух языков, гарантии государственной защиты (социальной, экономической, юридической) для обоих языков, определены сферы их употребления. Принятый закон явился необходимой базой для проведения языковой политики в сфере образования, культуры и науки теперь уже в Республике Татарстан.

Язык и графика: ключ к какому наследию?

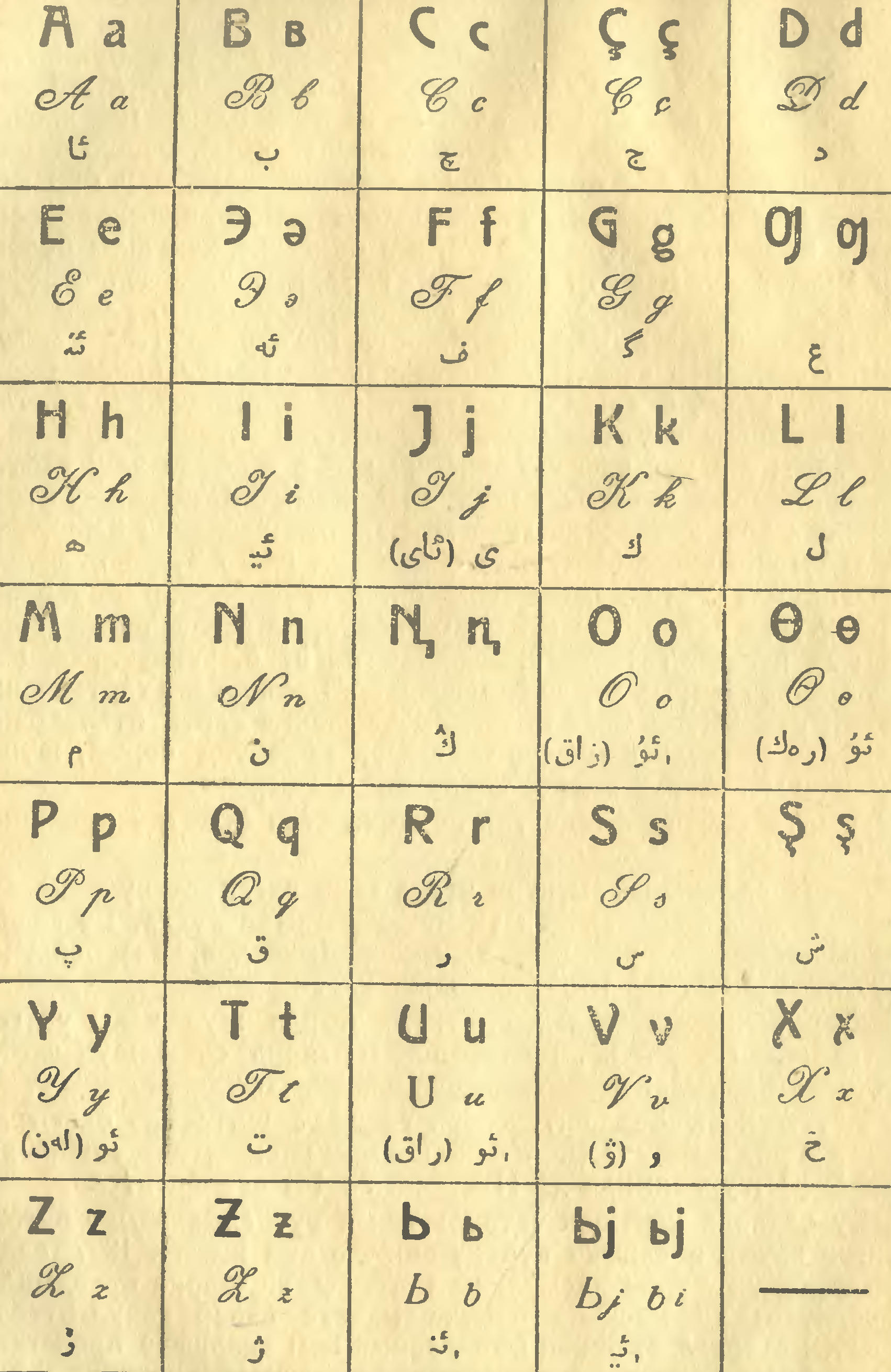

Возрождение этнических ценностей и обсуждение подходов к созданию своей национальной школы в 1990-е гг. ожидаемо актуализировали и вопрос изменения существующей графической системы. На эту тему развернулась широкая дискуссия в республиканской прессе. Здесь важно вспомнить, что за период советской власти у татар два раза менялась графика – с арабской – на латиницу (1929 г.); с латиницы – на кириллицу (1939 г.). Этот факт предопределил деление татарской интеллигенции на сторонников введения того или иного шрифта.

Буквы Яналифа и их арабские аналоги (1927 год)

Источник: ru.wikipedia.org

Предложение о возврате к арабской графике – неизменная позиция Булгарского национального конгресса. Считая, что арабская графика более близка фонетике и традициям татарского языка, его представители выдвигали еще одни аргумент: «национальному самосознанию наиболее приемлем возврат к арабской графике, открывающей каждому доступ не только к Корану и исламской культуре, но и к литературным и историческим первоисточникам». Ведь все дореволюционное культурное наследие татар было на арабской графике и с переходом на латиницу, а затем на кириллицу – было безвозвратно утеряно для последующих поколений.

Мой анализ публикаций в самых разных изданиях Татарстана тех лет выявил перевес сторонников перехода на латинскую графику. Что же мотивировало позиции разных сторон? Сторонники перехода на латиницу отмечали, прежде всего, возможность сближения с народами родственной культуры, в первую очередь с Турцией. Другие видели перспективы более легкой адаптации, после перехода на латиницу, к западной компьютерной системе, а также в овладении технологиями развитых стран. Не последним в этом раскладе виделось повышение престижа социального татарского языка. Серьезность намерений подтверждало заявление академика М.З. Закиева о том, что с 1998/99 учебного года планируется начать изучение латинской графики у первоклассников, а к 2007 г. планируется охватить все классы средней школы.

Однако единства в рядах сторонников обновления графической системы татарского языка не было. Приземленно и рационально мыслящие, выступали за сохранение кириллицы. Они апеллировали к силе и значимости уже сложившейся и действующей Высокой культуры: ведь все ссузы, вузы и аспирантура – русскоязычные, и в них трудно будет обучаться тем, кто закончил школу на латинской графике. Кроме того, и все информационное пространство страны – тоже основано на кириллице.

Проведенный мной в тот период анализ татарстанской прессы показал динамику в постановке задач по возрождению национального образования. Так, если в период с 1989 по 1992 гг. татарской интеллигенцией поднимались вопросы введения уроков татарского языка в русскоязычных школах, открытия в каждом среднем и высшем учебном заведении республики кафедр татарского языка, то с 1994 г. на страницах печати интенсивно обсуждались проблемы, связанные с необходимостью открытия татарской высшей школы, придания ей статуса государственной. Важность создания своей «Высокой культуры» для сохранения татарского языка осознавалась и обсуждалась в тот период многими.

А вот что думали обычные люди, как они воспринимали ситуацию двуязычия? Об это разговор пойдет в следующей части.

Продолжение следует

Автор: Л.В. Сагитова, д.полит.н, доцент,

ведущий научный сотрудник отдела Этнологических исследований

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ