Татарский язык в городе: где чаще всего слышат язык Тукая в республике

«Татарский язык является главным языком обрядов, и он успешно конкурирует с другими языками»

«Каждому третьему преподавателю татарского языка в Татарстане не больше 35 лет»

Татарский язык и классические медиа: что не так?

Что креативный класс предлагает для спасения татарского языка?

Блогеры Татарстана: этничность в тренде, а татарский язык?

Из истории татарского языка: высокий штиль, печатный станок и модернизация

«К 1970-1980-м годам руководство ТАССР относилось к татарскому языку довольно снисходительно, относя его к уходящим языкам»

Как появились «кухонные языки»

Худ. Ю.Б. Лысогорский. 1954 год

Источник: 100tatarstan.ru

В предыдущей статье я постаралась показать, как объективные обстоятельства, а именно, форсированная индустриализация советского государства, привела к глобальным сдвигам в языковой политике. Формирование общегосударственной Высокой культуры и всей системы образования СССР на русском языке вывели языки многочисленных народов страны на периферию модернизационных процессов. Ведь только тот, кто хорошо владел русским языком, мог претендовать на высокий социальный статус и социальную мобильность.

При этом этнонациональная составляющая государственной политики активно демонстрировалась и в политическом дискурсе власти, и в публичном пространстве. Доктрина равенства всех народов воплощалась во внимании советского государства к национальным культурам: развивались национальные виды искусств (театр, музыка, живопись), создавались всевозможные национальные институции, проходили дни национальных культур в Москве, фестивали.

Однако уход национальных языков в бытовую сферу (так языки народов получили название «кухонного языка») болезненно воспринимался их носителями. Ведь причастность к нему и родной культуре в конъюнктуре советского престижа воспринималась как что-то архаичное, отсталое. А это, в свою очередь, неизбежно рождало ощущение второсортности, формировало комплекс неполноценности.

Такое положение дел волновало не только национальную интеллигенцию, для которой татарский язык был главным инструментом выражения мыслей, чувств, своей картины мира, но и тех, кто владел языком, считал его родным. Озабоченность национальной интеллигенции находила непосредственный отклик в сердцах самых обычных людей. Читатели газет и журналов писали о языке, как о последнем оплоте сохранения татар как народа. Решение проблемы виделось в развитии образования на татарском языке.

Что наболело?

Изучение писем читателей позволило различить два типа мотивов в интерпретации инструментальной функции языка. Первый – символический - желание добиться равного статуса с русским языком, что можно расценить как компенсацию чувства второсортности и восстановления чувства собственного достоинства. Часть читателей была возмущена тем, что названия улиц и учреждений даны только на русском языке, а также тем, что улицы в городах республики не названы в честь выдающихся татарских деятелей. Второй тип напрямую связан с инструментальной функцией татарского языка: его слабое использование в делопроизводстве, в сфере государственного управления на территории республики.

Проведенный мной контент-анализ писем также показал, что читателей нельзя воспринимать как пассивную аудиторию, которая «проглатывает» то, что ей выдают лидеры мнений, национальная интеллигенция. Во многом, читатели сами стимулировали редакционные коллективы и сотрудничающих с ним представителей гуманитарной и художественной интеллигенции. Они писали о понравившихся публикациях, называли любимых авторов, спорили или поддерживали ту или иную точку зрения, просили чаще и полнее писать об интересующих их темах.

Так, лидером пожеланий и читательских запросов была просьба печатать больше материалов о татарском языке. Многие изъявляли желание через журналы и газеты изучать татарский язык. Часть читателей настаивала на необходимости открытия татарских школ. Многие просили увеличить теле- и радиопередачи на татарском языке, возродить издательское дело татар. Часть читателей признавалась в том, что стесняются языка родителей, бабушек и дедушек. Все пожелания сводились к одному знаменателю: говорилось о том, что татарский язык должен обрести равноправие с русским, стать государственным языком на территории республики. Эти призывы на волне этнической турбулентности на всем постсоветском пространстве вызывали обеспокоенность среди русского населения республики. Однако принятие государственного закона о двух языках и проведение политики паритета в межнациональных отношениях в республике Президентом РТ М.Ш. Шаймиевым снизили уровень латентного беспокойства среди русскоязычного населения.

Источник: 100tatarstan.100tatarstan.ru

О чем говорили массовые опросы?

О сложности и неоднозначности процесса расширения сферы применения татарского языка в республике свидетельствуют результаты этносоциологического исследования, проведенного этнологами ИЯЛИ АН РТ в 1994 г. под руководством одного из основоположников отечественной этносоциологии Леокадии Дробижевой и ее татарстанской ученицы, известной исследовательницы, Розалинды Мусиной. Проведенные опросы показали, что ценность национального языка и культуры для представителей титульной национальности сохраняет свою актуальность. На вопрос о необходимых условиях для возрождения своего народа татары чаще всего называли: возрождение и развитие национальной культуры (53,2%) и поддержку языка (43,3%). Для русских в этот период первостепенным оказалось условие укрепления дисциплины, законности и порядка (43,5%) а затем уже возрождение и развитие национальной культуры.

Проведенный опрос также свидетельствовал о понимании русскими в республике и, в целом, положительном отношении к желанию татар возродить свою культуру и язык. Показательными являются представления опрошенных о необходимости принятия специальных мер для развития национальной культуры. Так, 39% горожан-русских считали, что такие меры нужны для развития татарской культуры и 46% - для развития русской культуры.

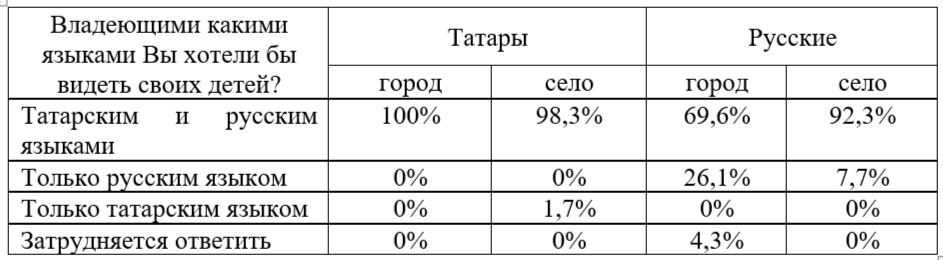

Вопрос о желательной языковой ориентации для своих детей показал, что 70,5% русских-горожан и 92% сельчан хотели бы, чтобы их дети знали татарский язык, и соответственно, 77,8% и 100% - русский язык. Для 81,4% татар-горожан и 82% сельчан - желательно знание их детьми родного языка.

Эти данные могут дополнить очень интересные результаты исследования, проведенного московским этнологом Михаилом Губогло. На вопрос о желательном обучении своих детей в школе только на одном языке - татарском: утвердительно ответило 7,3% татар, 0% - русских; только на русском языке - 4,5% татар, 31% - русских; на двух языках - 83% татар, 61,4% русских.

Ориентацию на активное двуязычие подтверждали и результаты нашего опроса:

Однако ориентация на двуязычие не всегда подтверждалась реальным поведением людей. Многие из них не хотели отдавать своих детей в национальные школы. Учительница села Чурилино поведала в ходе нашего исследования о том, что их татарская школа на грани закрытия. Главная причина была в том, что после окончания такой школы ее выпускник столкнется с массой проблем при поступлении и обучении в среднем специальном или высшем учебном заведении, где приемные экзамены и учебный процесс проходят на русском языке.

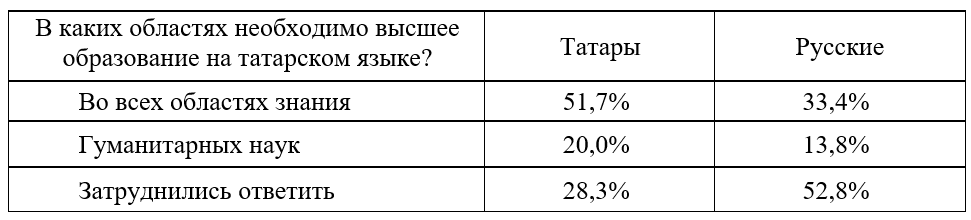

По результатам нашего опроса 71,7% татар заявили, что в республике необходимо иметь высшие учебные заведения с татарским языком обучения. Их поддержали 47,2% русских. А вот 20% ответивших отрицательно татар и 19,4% русских аргументировали свою позицию тем, что нет смысла дублировать на татарском языке обучение в русскоязычных ВУЗах, тем более, что информационное поле Российской Федерации - русскоязычное. В то же время 33,4% русских ответили, что это дело сугубо татар; и 8,3% татар затруднились дать ответ.

Проведенный нами в эти годы опрос выявил преобладание сторонников полнообъемного высшего образования на татарском языке:

О чем говорят цифры?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эти приведенные цифры – результаты репрезентативных этносоциологических исследований – яркое свидетельство большого спектра характеристик, как разных срезов эпох, так и самого татарстанского сообщества. С одной стороны – по ним мы видим влияние макро-социальных процессов – советской модернизации, которой требовалось большое количество квалифицированных кадров - взаимозаменяемых специалистов. И советская система образования их подготовила. Подготовила на удобном для всей системы языке культурного большинства – русском. Это, действительно, объективные социальные факторы, которые, с одной стороны, обеспечили быстрый экономический рост страны, а с другой – оттеснили языки народов страны на уровень «кухонной повседневности».

Это, в свою очередь, повлияло на самочувствие татар – социальная неактуализированность татарского языка не только чинила препоны в развитии татарской культуры и искусства, но и порождала комплекс неполноценности у носителей языка. Общественная демократизация способствовала снятию напряжения, выравниванию статусов языков, новому вектору языковой политики в республике.

И еще один важнейший аспект – это отношение русского населения в республике к этнокультурным потребностям татар. Данные соцопросов показали, что значимая его часть готова была освоить язык народа-соседа, с которым его связала историческая судьба, и приветствовала возрождение его национальной культуры. А это уже цивилизационный аспект, о котором мы еще тоже поговорим, но уже в другом тематическом выпуске.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»