Исключение из правил

В музее истории КФУ хранится копия (подлинник - в Национальном архиве РТ) прошения юного Толстого на имя ректора университета Н.Лобачевского: «Желая поступить в число Студентов по Восточному отделению философского факультета Императорского Казанского Университета, прошу Ваше Превосходительство допустить меня к испытаниям. 30 мая 1844 г.».

В университете уже учились братья - Николай, Сергей и Дмитрий. Естественно, они рассказывали Лёвушке о порядках и контингенте студентов. В рассказе «За что?» (1906 г.) упомянуты фамилии трёх поляков, высланных из Киевского университета в Казань. Толстой узнал о них от братьев, и образы ссыльных вольнодумцев не раз возникали в его памяти. Однокурсником братьев был студент Дмитрий Неклюдов, судя по всему, яркая личность. Так, изменив лишь одну букву в фамилии, Лев Николаевич именует героя нескольких своих произведений.

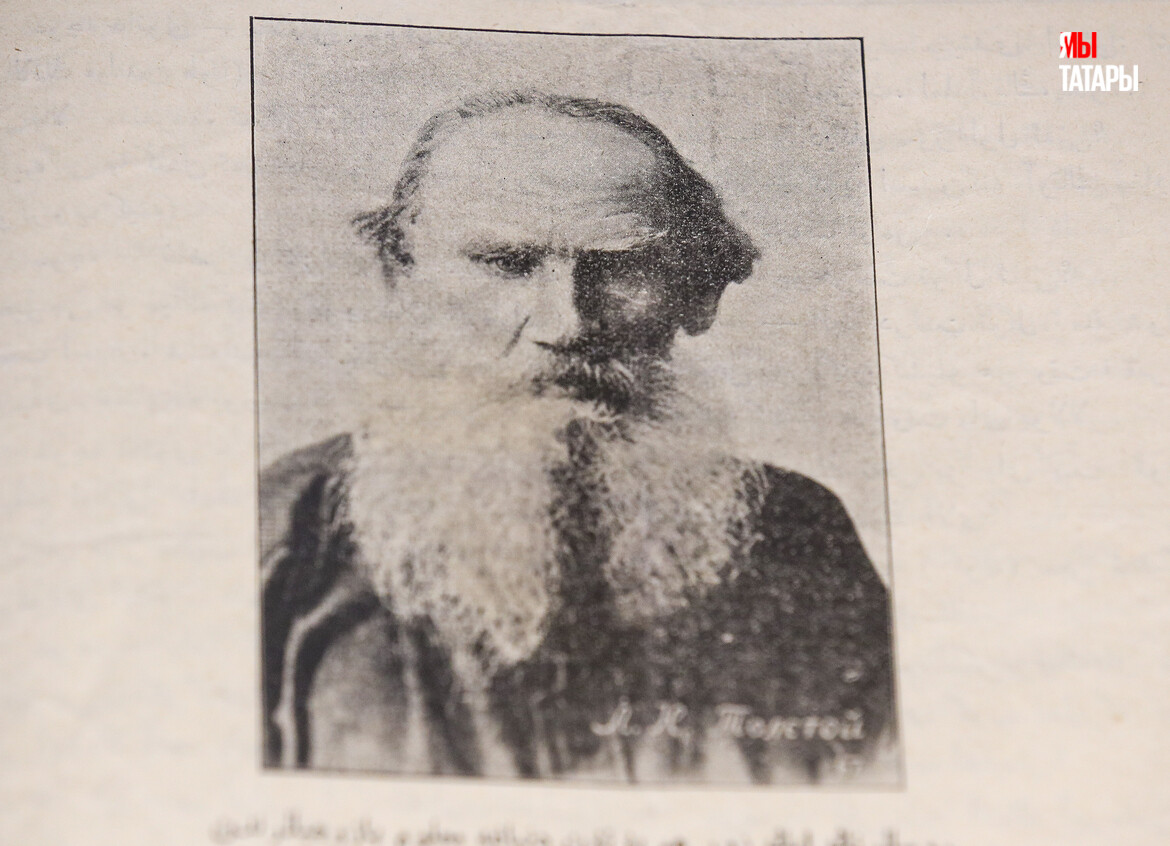

Почему Толстой избрал не математику, как братья, а восточную словесность? Тётушка, имевшая на него влияние, видела племянника по меньшей мере послом в Турции, особой, приближённой к императору. Весной 1844 г. ректор Казанского университета Н. Лобачевский сделал исключение, поставив на прошении личную резолюцию: «Допустить к испытаниям в разряд турецк.-арабск.». Такого разряда на факультете не было! А были арабско-персидский и турецко-татарский, но Толстому сделали исключение.

Первый экзамен - по Закону Божьему - запомнился Льву Николаевичу навсегда. Он писал, что в тот день, гуляя по парку «Чёрное озеро» рядом с домом Горталова, «молился Богу о том, чтобы выдержать экзамен и, заучивая тексты Катехизиса, ясно видел, что весь Катехизис - это ложь». Уже тогда бунтарские мысли зароились в голове 15-летнего подростка, крещённого в православной церкви! Тем не менее экзамен он сдал на четвёрку. По русской и общей истории, статистике, географии получил - единицы, по латыни - двойку. По математике, русской словесности, логике, турецко-татарскому и английскому языкам - четвёрки, по немецкому и арабскому пятёрки, а по французскому - даже пять с плюсом. Много лет спустя писатель признался, что всегда любил математику. «Перед самым экзаменом подготовил бином Ньютона, да и то ничего не понимал.».

В университет его приняли только после повторных экзаменов по истории и статистике с географией. В наброске незавершённого произведения «Оазис» он вспоминал о тех событиях: «Я 17 лет тому назад жил в деревне, в 40 верстах от Казани, на реке Мёше, - дичи было столько, что каждый неумелый мальчик мог набить уток и зайцев столько, что не донесёт». Лишь в конце сентября Толстой стал своекоштным, т.е. живущим вне университета, студентом. За учёбу своекоштные платили тогда 14 руб. 29 коп. серебром в год. Юный Лёвушка был единственным, кто шёл по не значившемуся в структуре факультета турецко-арабскому разряду. А ведь даже по разряду китайской словесности шли 3 студента!

Но с учёбой не заладилось. Восточные языки не привлекали. В 1909 г. он признался: «Всё забыл, кроме чтения и нескольких слов».

«Едок и задирист»

По воспоминаниям однокурсников, студент Толстой всегда садился на верхнюю скамью в аудитории и под монотонное жужжание лектора читал книги или газеты. В университет он приезжал на роскошном рысаке и почти ни с кем не общался. Будучи далеко не красавцем, он пользовался успехом в обществе «золотой молодёжи».

Затянутый в мундирчик самого модного покроя, на балах он удостаивался беседы с попечителем Казанского учебного округа М. Мусиным-Пушкиным. Не чуждался молодой человек и радостей плоти, и как-то заболел «дурной болезнью», от которой долго лечился в университетской клинике. Этот жизненный опыт он осмыслил затем в своих творениях.

Светская жизнь и учёба были несовместимы. Толстого оставили на второй год. «Я не был перепущен из первого на второй курс профессором русской истории», - вспоминал он в начале 1860-х гг., не забыв обиды, нанесённой профессором Ивановым. В поэме Евгения Евтушенко «Казанский университет» этому конфликту посвящена целая глава. Вот лишь два абзаца: «Юными надменными глазами, глядя на билет, как на пустой, держит по истории экзамен граф Лев Николаевич Толстой. Знаменит он - едок и задирист - только тем, что граф и вертопрах, тем, что у него орловский выезд, тем, что у него шинель в бобрах».

«Откуда дровишки?»

Наша улица вначале называлась ул. Молотова, затем ул. Куйбышева, теперь называется ул. Пушкина, но могла бы называться улицей Баумана или Горького, или Кирова, или еще как-то. мы были окружены знаменитыми персонажами, в честь которых называли улицы, хотя Пушкин был всего лишь проездом, изучая биографию Пугачева.

С нашим переездом на эту улицу у меня началась новая жизнь. Не только потому, что я пошел в школу, но в целом жизнь переменилась. Квартира была хорошей, с просторными комнатами, большой кухней. Газа тогда не было, на кухне стояла огромная плита, которую топили дровами. И квартиру тоже топили дровами. Поскольку квартира была угловая, то протопить ее было тяжело. Тепло выдувало к ночи, поэтому кровати были на высоких ножках, что отчасти спасало от холода.

За дровами во двор ходил именно я. Моего брата не тревожили, он постоянно готовился к экзаменам. На пригорке за домом, где когда-то ночевал Пешков, стояли сараи. Там жильцы хранили дрова и какие-то пожитки, которые жалко было выбросить. Осенью у нас собиралась физически крепкая родня для заготовки дров на зиму. Дрова хранили в этом сарае. С этих сараев я с товарищами прыгал в снег. Нагулявшись вдоволь, стопку дров укладывал на сани, перевязывал веревкой потуже и катил до дома. Поскольку съезжал с пригорка, то частенько и сам забирался на дрова, но сани легко опрокидывались. Тогда я вновь собирал дрова и тащил их в дом.

Две большие печи пожирали эти дрова так быстро, что мне было не по себе смотреть на результат своих трудов. Зато после того как истлеют последние угли, бабушка сгребала золу и кидала в печь беккэн (пирожки) с тыквой и рисом. А чтобы они выглядели румяными, сверху смазывала яйцом. Мы не могли дождаться, когда процедура закончится. Сами доставали из печи беккэнчики, стряхивали золу и, обжигаясь, проглатывали один за другим.

Бабушка городских премудростей с кулинарией не знала, поэтому на столе всегда была татарская еда. Сейчас такие блюда подают в лучших ресторанах, а тогда это была обычная, ежедневная еда. Частенько бабушка готовила кыстыбый, я ей помогал раскатывать тесто, давить картошку и раскладывать ее по прожаренным с подгорелыми глазками блинам. Мы их смазывали топленым маслом и складывали стопкой на сковороду, чтобы они не остывали. Затем все это улетало в мгновение ока, как в современных мультиках голодные персонажи пожирают еду со стола - только что она была и уже ничего не осталось. Сколько же в нас вмещалось, Аллах знает?!

Квартира была просторной, но из-за трамваев там стоял грохот и дребезжали окна. Кабинет отца выходил окнами во двор, но все равно шум доносился и туда. Все это создавало нервозность, которая сглаживалась летом, когда уезжали на озеро Лебяжье.

Со временем нам выделили новую квартиру в тихом районе на ул. Театральной. Мама плакала, ведь мы переехали в «хрущевку». У отца новый кабинет был как гробик. Там даже кровать не умещалась, и даже приличное кресло не влезало. Гробик и есть гробик. Я в комиссионке купил что-то вроде кресла небольших размеров, и это отца вполне устраивало, он был небольшого роста и умещался на этом кресле, порой там же и дремал. Но это было потом, а пока жизнь проходила зимой на Пушкина, а летом на Лебяжьем.

Фото: Салават Камалетдинов