Часть 2: «Эпоха великого переселения народов»: лингвистическая археология, венгерские следы и прародина марийцев на Оке

Часть 3: «Эпоха великого переселения народов»: как финно-угорские языки повлияли на татарский?

Часть 4: «Бич Божий»: какими запомнили гуннов в Поволжье?

Часть 5: «Бич божий»: погребальный обряд гуннов и тайны уничтоженного города

Часть 6: Тюрки на просторах Украины: что оставили болгары в донецких степях?

Часть 7: «Первые мусульмане появились в донецких степях не ранее середины IX века»

Часть 8: «Памятники являются сезонными лагерями, связанными с занятием населения салтово-маяцкой культуры отгонным скотоводством»

Часть 9: Материалы на Золотаревском городище свидетельствуют о единой торгово-денежной системе, характерной для Волжской Болгарии

Часть 10: «Золотаревское городище было княжеским замком, а столица Буртасского княжества располагалась на Юловском городище»

Часть 11: «Город Ошель единственный раз упоминается в русских летописях под 1220 г. в связи с походом владимиро-суздальского князя Святослава»

Часть 12: «Первоначально строительство белокаменной части мечети в Биляре было отнесено к концу X веку»

Часть 13: «В Елабуге отразились традиции византийской строительной школы, проникшие в Болгарию через Хазарский каганат»

Часть 14: «Наземные жилища, близкие к билярским, известны также по раскопкам Хулаша и Муромского городка»

Часть 15: «В Биляре на глубине обнаружено скопление рыбьей чешуи, а рядом – большое скопление зерен малины»

Часть 16: «Представители высших слоев булгар жили в основном в больших деревянных домах наземного типа»

Часть 17: «В XI–XII вв. значительная часть булгарских селищ занимала края коренных речных террас»

Часть 18: «Булгарская макроагломерация состоит из двух городищ…»

Часть 19: «Есть сведения о мощенных деревом, камнем или кирпичным щебнем дорожках в центральной части Биляра»

Часть 20: «Булгарское Мурзихинское селище близ Камы специализировалось на обслуживании камской переправы, торговом транзите и рыболовстве»

Часть 21: «Болгарская сельская усадьба состояла из жилого дома с двором и надворных построек»

Часть 22: «Выделяются шесть категорий керамической болгарской посуды XI – начала XIII вв»

Часть 23: «На время правления Алмыша приходятся монеты, чеканенные с именем «амир ал-Барсал»»

Часть 24: «В Среднем Поволжье не было серебряных месторождений, основным сырьем были куфические монеты»

Часть 25: «Болгары и русы осуществляют торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок»

Чем платили в безмонетный период?

Не исключено, что в безмонетный период в качестве денежно-счетных единиц использовались так называемые «грузики-пломбы». Появление свинцовых «грузиков-пломб» на территории Болгарии относится к IX–X вв., что хорошо датируется находками подобных кружков в Танкеевском и Майнском могильниках. Они в большом количестве встречаются на археологических памятниках X–XI вв. – Семеновском I и Измерском I селищах. Найдены они в значительном количестве в культурном слое Билярского, Болгарского и ряда других городищ Волжской Болгарии. Производство их осуществлялось болгарскими мастерами, свидетельством чего является находка на Билярском, Болгарском городищах литейных форм для их изготовления. Большое количество находок позволяет дать их типологию и хронологию бытования. Они различной формы, в большинстве своем свинцовые, но встречаются также из меди и бронзы.

Мы можем предположить, что в безмонетный период в роли денег выступали шиферные пряслица, которые посредством торговли с Русью начали поступать в Волжскую Болгарию в X в. Ярким подтверждением этого является их находка в Танкеевском могильнике, в погребении 1105, которое Е.П. Казаков относит к второй – третьей четверти X в. Кроме того, находки шиферных пряслиц отмечены на многих домонгольских памятниках, особенно в Биляре – более 130 экз.. Использование шиферных пряслиц в роли средства обращения было характерно и для Руси, где они встречаются вместе с монетами, и, что интересно, с монетами западноевропейскими, относящимися к XI в., и серебряными слитками. На территории Билярского городища шиферные пряслица часто встречаются вместе с находками гирек и весов. Для территории Руси также характерно широкое распространение шиферных пряслиц в XII – начале XIII вв.

Шиферные пряслица. Источник фото: okmuseum.ru

Роль стеклянных бус в торговле

В условиях уменьшения обращения дирхема население Болгарии начинает использовать в качестве средства мелкого платежа эти пряслица. Стандартизация их производства и устойчивые экономические, торговые связи с Русью позволяют говорить об использовании пряслиц в качестве товаро-денег не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Овручские шиферные пряслица поступали в Волжскую Болгарию в значительном количестве, использовались здесь, на внутреннем рынке, и отсюда распространялись на мордовские поселения и Верхнее Прикамье.

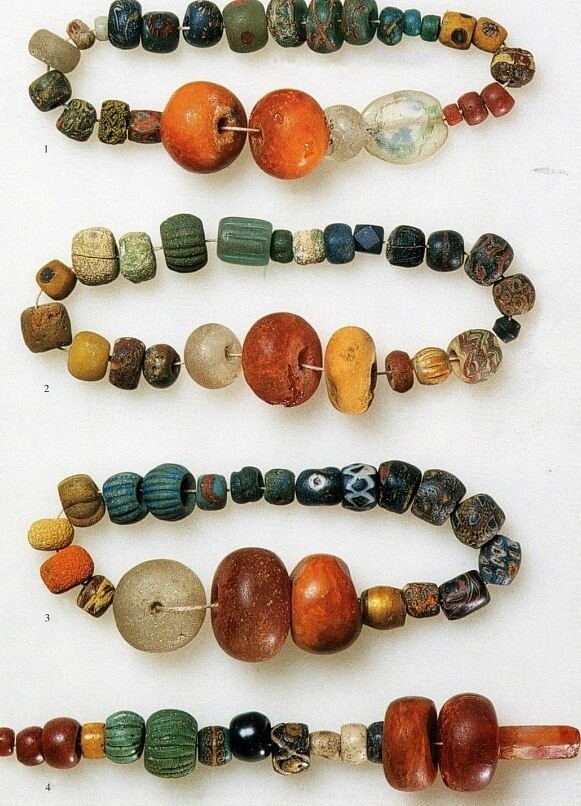

Стеклянные бусы часто находят вместе с монетами; исходя из этого факта В.JI. Яниным было выдвинуто – для территории Древней Руси – предположение об их использовании в роли средств обращения. Эта точка зрения получила широкое распространение и поддержана рядом историков, занимающихся домонгольским периодом истории Руси. Причем, что интересно, на XI в. приходится максимальное распространение золото-стеклянных и серебростеклянных бусин, и граница их распространения совпадает с ареалом распространения дирхема в X в. Это характерно не только для Руси, но и Прибалтики, Средней Азии, Швеции, Венгрии, а также Волжской Болгарии. М.В. Фехнер подчеркивала, что эти бусы являются предметом импорта из стран Передней Азии и поступали они через Волжскую Болгарию.

Фото: из открытых источников (соц. сети) vk.com

Раковины-каури как валюта в Волжской Булгарии

Расцвет торговли бусами падает на XI в. В Болгарии золото-стеклянные и серебро-стеклянные бусы, бусы из сердолика и хрусталя, поступавшие сюда с Востока, найдены в значительном количестве, так что и они могли служить эквивалентом денег в безмонетный период. Подтверждением этого является вышеупомянутая находка клада в Елабуге, где вместе с 17 серебряными слитками найдены и четыре серебряные серьги с бусами. Еще одной важной функцией бус является то, что они могли служить в качестве гирек-разновесов. Подобная характеристика широко была распространена на Востоке. В коллекции Национального музея РТ было взвешено несколько стеклянных бус, найденных на территории г. Болгара. Все они являются фракциями мискаля в 4,095 г и 4,26 г, что достаточно ясно свидетельствует об их использовании в качестве разновесов.

В Волжской Болгарии в роли эквивалента денег, особенно в безмонетный период, выступали и раковины каури. Они представляют собой небольшие овальные блестящие раковины длиной до 10 см. В XII–XIII вв. наблюдается наибольший ввоз раковин-каури в Прибалтику. По предположению И.Г. Спасского, из городов Прибалтики в XII в. и позже их доставляли в Северо-Западную Русь. Здесь они найдены в значительном количестве на археологических памятниках. Новгородские купцы снабжали ими Среднее и Верхнее Поволжье, где применение каури прослеживается начиная примерно с XII в. Правда, находки раковин-каури хронологически известны в более ранних археологических памятниках. Так, они встречаются в ряде погребений IX в. Тетюшского могильника. Довольно много найдено их на территории Билярского городища. С территории Волжской Болгарии раковины-каури распространялись в Верхнее Прикамье.

Источник фото: en.wikipedia.org

Высказывая предположение о возможности использования шиферных пряслиц, бус и раковин-каури в качестве средств денежного обращения, мы не можем подтвердить его какими-либо данными о действительной стоимости этих предметов. Исходили прежде всего из их стандартизации и возможного превращения в товаро-деньги. Таким образом, в условиях, когда мы не располагаем статистическими данными о рыночном товарообороте, состоянии и движении цен, размерах купеческой прибыли, соотношении товарной инатуральной продукции, весы, гирьки-разновесы и различные средства обращения, применявшиеся в торговых операциях, т. е. техника торговли и ее инструментарий, как нельзя лучше раскрывают характер и уровень развития торговли и товарно-денежных отношений Волжской Болгарии IX – начала XIII вв.

Продолжение следует

Автор: Валеев Р.М.,Мухаметшин Д.Г.

Источник: Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов