Часть 2: «Эпоха великого переселения народов»: лингвистическая археология, венгерские следы и прародина марийцев на Оке

Часть 3: «Эпоха великого переселения народов»: как финно-угорские языки повлияли на татарский?

Часть 4: «Бич Божий»: какими запомнили гуннов в Поволжье?

Часть 5: «Бич божий»: погребальный обряд гуннов и тайны уничтоженного города

Часть 6: Тюрки на просторах Украины: что оставили болгары в донецких степях?

Часть 7: «Первые мусульмане появились в донецких степях не ранее середины IX века»

Часть 8: «Памятники являются сезонными лагерями, связанными с занятием населения салтово-маяцкой культуры отгонным скотоводством»

Часть 9: Материалы на Золотаревском городище свидетельствуют о единой торгово-денежной системе, характерной для Волжской Болгарии

Часть 10: «Золотаревское городище было княжеским замком, а столица Буртасского княжества располагалась на Юловском городище»

Часть 11: «Город Ошель единственный раз упоминается в русских летописях под 1220 г. в связи с походом владимиро-суздальского князя Святослава»

Часть 12: «Первоначально строительство белокаменной части мечети в Биляре было отнесено к концу X веку»

Часть 13: «В Елабуге отразились традиции византийской строительной школы, проникшие в Болгарию через Хазарский каганат»

Часть 14: «Наземные жилища, близкие к билярским, известны также по раскопкам Хулаша и Муромского городка»

Часть 15: «В Биляре на глубине обнаружено скопление рыбьей чешуи, а рядом – большое скопление зерен малины»

Часть 16: «Представители высших слоев булгар жили в основном в больших деревянных домах наземного типа»

Часть 17: «В XI–XII вв. значительная часть булгарских селищ занимала края коренных речных террас»

Часть 18: «Булгарская макроагломерация состоит из двух городищ…»

Часть 19: «Есть сведения о мощенных деревом, камнем или кирпичным щебнем дорожках в центральной части Биляра»

Часть 20: «Булгарское Мурзихинское селище близ Камы специализировалось на обслуживании камской переправы, торговом транзите и рыболовстве»

Часть 21: «Болгарская сельская усадьба состояла из жилого дома с двором и надворных построек»

Часть 22: «Выделяются шесть категорий керамической болгарской посуды XI – начала XIII вв»

Часть 23: «На время правления Алмыша приходятся монеты, чеканенные с именем «амир ал-Барсал»»

Часть 24: «В Среднем Поволжье не было серебряных месторождений, основным сырьем были куфические монеты»

Часть 25: «Болгары и русы осуществляют торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок»

Часть 26: «В Волжской Болгарии в роли эквивалента денег, особенно в безмонетный период, выступали и раковины каури»

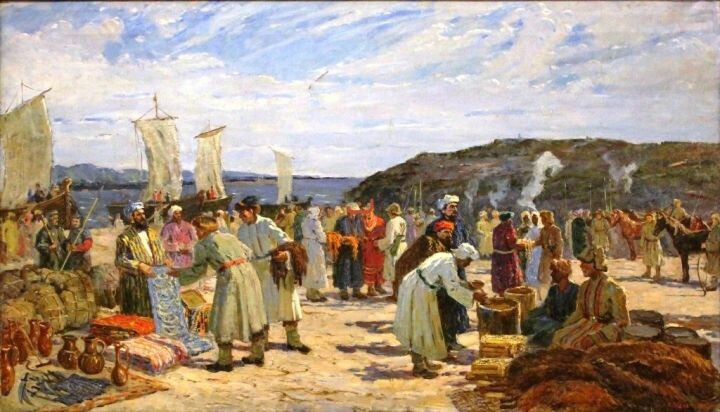

Чем торговала Волжская Булгария?

Успехи в развитии земледелия, скотоводства привели к широкому расцвету торговли. Расположение Волжской Болгарии в географически благоприятном районе Восточной Европы, где находились Волга и Кама, две крупнейшие водные магистрали, и стык торговых путей Запада и Востока, определило ее значение в истории Восточной Европы этого периода.

Источники свидетельствуют о высоком уровне развития торговли в Волжской Болгарии. Ибн Фадлан пишет: «У них (болгар) много купцов...». И в самом деле, развивающаяся внутренняя торговля, налаженное товарно-денежное обращение, обширная внешняя торговля привели к формированию купечества как особой социальной группы. Письменные источники при всей их скудости сохранили нам сведения, в которых само упоминание торговой деятельности как самой обыденной весьма показательно.

В развитии торговли было заинтересовано само государство. Ибн Русте сообщает: «Когда приходят к ним мусульманские купеческие суда, то берут с них пошлину, десятую часть (товаров)». Ибн Фадлан более конкретизирует это сообщение: «Если прибудет корабль из страны хазар в страну «славян», то царь выедет верхом и пересчитает то, что в нем (имеется), и возьмет из всего этого десятую часть. Если прибудут русы или какие-нибудь другие (люди) из прочих племен с рабами, то царь, право же, выбирает для себя из каждого десятка голов одну голову». Одной из форм податей царю с каждого дома является, согласно сообщению Ибн Русте, «лошадь и другие». Ибн Фадлан в качестве такой подати называет «шкуру соболя». Думается, что изменение предмета подати, по Ибн Фадлану, связано с той ролью, которую играли меха в международной транзитной торговле.

Из открытых источников Музей истории государственности Татарстана

Меховая валюта

Но в развитии торговли было заинтересовано не только государство; купцы болгарские и приезжие также нуждались в централизованном государстве, которое бы гарантировало им безопасность торговли, торговых путей и развития товарно-денежных отношений. В крупные города и места ярмарок Волжской Болгарии приезжали купцы из многих стран. От Болгар начинался восточно-европейский маршрут к Киеву и границам Византии, в Прибалтику и Северную Европу. Волжская Болгария являлась центром торговли, которая в первую очередь была связана с главнейшей восточноевропейской магистралью – рекой Итиль. Ибн Русте сообщает: «Хазаре ведут торг с болгарами, равным образом и Русь привозит к ним свои товары. Все из них (т. е. русов), которые живут по обоим берегам помянутой реки везут к ним (болгарам) товары свои, как-то: меха собольи, горностаевые, беличьи и другие». Интересы торговли способствовали вниманию к этой стране арабо-персидских путешественников и ученых, которые с подробностями описывали путь по Волге до Болгар и его обитателей.

Развитие внутренней и внешней торговли в Болгарии привело к распространению платежных знаков, в роли которых выступали на различных этапах ее истории разные предметы. Поэтому одним из важнейших показателей уровня развития торговли в Волжской Болгарии является проблема денежного обращения, их заменителей. Наиболее известным восточным авторам предметом торговли, связанным с историей Болгарии IX – начала XIII вв., являются меха пушных зверей. Причем источники называют их не только как важную статью торговли, но и подчеркивают использование мехов в роли средства обращения. Ибн Русте, описывая события IX в., отмечает: «Основное имущество у болгар – меха куницы; у болгар нет золотой или серебряной монеты, а расплачиваются они куньим мехом, один мех равен двум с половиной дирхемам». То же сообщение находится и у ал-Гардизи, лишь в оценке куньего меха у Гардизи два дирхема, а не два с половиной, что Б.Н. Заходер объясняет пропуском у Гардизи слова «половина». По его предположению, фраза среднеазиатского анонима X в., автора «Худуд ал-алама», относящаяся к буртасам, «достояние их – меха куницы» должна трактоваться как реликт темы – смешение болгарской и буртасской тематики, обычной для цитируемого источника.

Роль беличьих шкур в торговле

Распространение мехов пушных зверей в роли средства обращения и предмета торговли было связано с тем, что площадь Среднего Поволжья и Прикамья покрыта лесами, богатыми пушным зверем. Это отмечают и арабские авторы: «...в болгарских лесах водятся белки, соболь и другие звери с ценным мехом». Употреблению мехов в качестве средства обращения в Волжской Болгарии способствовало также и их активное участие в международной торговле с Востоком и в меховой торговле с народами Севера. У Ибн Русте есть прямое на это указание. То же сообщение находится и у ал-Гардизи. Интересно то, что у Ибн Хордадбеха, автора середины IX в., при описании торговли мехами (белок, чернобурых лисиц) не отмечена роль Болгарии как центра транзитной торговли ими. По всей видимости, роль Волжской Болгарии как одного из центров посреднической торговли мехами начинает осуществляться не ранее последних десятилетий IX – начала X вв. Начиная с сообщения Ибн Русте упоминание о торговле болгар мехами становится постоянным у представителей классической школы арабской географии. Эта традиция сохраняет свое значение в XII–XIV вв. Об этом пишет ал-Гарнати, Ибн ал-Асир и Ибн Баттута.

Источник: ru.wikipedia.org

Употребление мехов в качестве денег засвидетельствовано и на Руси, подтверждением чему является «Русская правда» и сообщения арабских путешественников. Они широко использовались как предмет экспорта. Ибн Хордадбех, автор второй половины IX в., пишет о русских купцах, что они из славянских стран привозят бобровые меха, меха черных лисиц. Меха употреблялись как средство обращения и у соседей болгар – местных финно-угорских племен. Арабские авторы оставили нам много свидетельств о торговле соседей с болгарами, где основной статьей была торговля мехами. Наиболее распространенным в этой торговле эквивалентом мелких денежных единиц были беличьи шкурки (тиен). Материалы языка и фольклора достаточно ярко это показывают. До сих пор слово «тиен» в татарском языке означает мелкую разменную монету. В татарской пословице «тиен агачтан агачка, тиен (акча) кулдан кулга сикерə»/«белка прыгает с дерева на дерево, деньги – из рук в руки» подчеркнута та же мысль.

Влияние центров торговли на товара-денежные отношения

Из источников мы можем дать и перечень основных видов мехов пушных зверей – куньи, соболиные, горностаевые, лисьи, бобровые, беличьи. Естественно, встает вопрос: в какой из периодов истории Волжской Болгарии меха употреблялись в роли средства обращения? Источники показывают широкий расцвет их использования в конце IX–X вв. Однако в XI–XII вв. они продолжали выступать в качестве средства обращения. На этот счет имеется прямое указание ал-Гарнати. Он пишет, что болгары и русы осуществляют торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок. И каждые 18 штук в счете их идут за один серебряный дирхем, за них можно купить все: невольниц, золото, серебро, шкурки бобра (куницы) и др. товары. Как и в VIII–X вв., в «безмонетный» период меха выступали в качестве эквивалента денег на внутреннем рынке Болгарии. Однако длительному обращению мехов препятствует их быстрое изнашивание. Но широкое использование мехов в качестве средства торговли на внешнем рынке, что хорошо подтверждается сообщениями восточных авторов начиная с X и до XIV вв., способствовало распространению мехов в качестве средства обращения в условиях отсутствия денег и в «безмонетный» период.

Развитие торговли и товарно-денежных отношений в Волжской Болгарии в первую очередь связывается с развитием ремесла и городов. Как городская промышленность отделяется от земледелия, ее продукты становятся товарами, а их продажа нуждается в посредниках. Археологические исследования территории Волжской Болгарии показали значительное число городов в домонгольский период. По мнению Ф.Ш. Хузина, из 171 городища более 35 можно считать настоящими городами. Болгарские города были центрами развития ремесла, внутренней и внешней торговли, свидетельством чего является разнообразный археологический материал, найденный в ходе раскопок. Внешняя торговля не ограничивалась только кратковременными наездами восточных и русских купцов. Речь идет о создании торговых поселений на месте ярмарок.

Ибн Фадлан сообщал: «Я видел русов, когда они пришли со своими товарами и расположились на реке Итиль», при этом он обращает внимание на строительство ими больших деревянных домов. С мест ярмарок и торгово-ремесленных поселений так же, как и из городов, расположенных на Итиле, шел поток товаров вглубь Волжской Болгарии. Однако, говоря о большом значении торговли в экономике Волжской Болгарии, не следует переоценивать ее роль в этот период. Б.А. Рыбаков отмечает, что деревня Древней Руси жила на основе принципов натурального хозяйства, предметы вывоза (меха, мед, воск, рабы) отчуждались у смердов в порядке дани или оброка. Иноземные вещи оседали исключительно в городах и усадьбах и дальше феодальной верхушки общества не шли. Подобное положение в целом было характерно и для Волжской Болгарии домонгольского периода.

Источник: 100tatarstan.ru

Отношения Прикамья и Римской империи

Историю развития торговли и товарно-денежных отношений Волжской Болгарии IX – начала XIII веков можно условно разделить на два периода, в известной мере совпадающие с общей периодизацией болгарской истории. Первый период охватывает время с IX до начала XI в., а второй период включает в себя «безмонетный» этап товарно-денежного обращения. Причем к рубежу двух периодов относится переход отдельных категорий мастеров-ремесленников сначала к работе на заказчика и на рынок. К ним относятся прежде всего ремесленники, изготовляющие железные, ювелирные, гончарные, кожевенные изделия, свидетельством чего являются находки отдельных предметов, на которых написано имя мастера или тамги.

Часто они встречаются на болгарских замках, пряжках поясных ремней, гончарной керамике. Развитие болгарской торговли IX – начала XI вв. можно рассмотреть только с учетом предшествующих торговых связей и обмена доболгарского населения Среднего Поволжья и Прикамья и тех изменений, которые появились в этом процессе после прихода сюда болгарских племен в VIII в. Для периода I–VIII вв. говорить о развитой торговле на этой территории, естественно, рано. Воздействие Римской империи на Приднепровье приводит к появлению в I–IV вв. здесь отдельных римских и ольвийских монет. В условиях внутреннего натурального обмена эти монеты едва ли выполняли свою основную функцию. Непосредственных торговых отношений Прикамья с Римским государством не было. Попадая через северно-причерноморские города-государства на территорию Приднепровья, Подонья, Прикубанья, в результате торговли по Волге с Нижнего Дона единичные вещи проникали на Среднюю Волгу, на Суру и в Прикамье.

Продолжение следует

Автор: Валеев Р.М.,Мухаметшин Д.Г.

Источник: Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов