Часть 2: Крым Хаджи Герая: между османами, генуэзцами, поляками и Большой Ордой

Часть 3: «Якобы в детстве во время смут будущий правитель Крыма был спасён пастухом, отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух»

Часть 4: «Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татарами, которых турки покорили»

Часть 5: «Крымские ханы из поколения в поколение являются падишахами – господами государства, господами хутбы и господами монеты»

Часть 6: «Осуществлению этого беспрецедентного в истории Золотой Орды «морского проекта» смогли помешать лишь умелые действия генуэзцев»

Часть 7: «После падения в 1475 г. генуэзской Каффы и других крепостей в южной части Крыма в ханстве начался новый виток борьбы за престол»

Часть 8: «Политика государства представляла сочетание контроля со стороны Стамбула и инициативы крымских ханов»

Часть 9: «Когда крымские войска подошли и начали обстрел города, то Ямгурчи-хан и его беки погрузили на суда свои семьи и покинули город»

Часть 10: «Астраханское ханство и потомки Кучук-Мухаммеда были для крымских Гераев наиглавнейшими противниками»

Часть 11: «Через некоторое время в Хаджи-Тархане разгорелся жестокий конфликт, ногаи обратили клинки против крымцев, убили хана и калгу»

Часть 12: «Миролюбие хана преследовало глобальные политические цели, о чем свидетельствовало его посольство в ногайскую столицу Сарайчук»

Часть 13: «Триумфальное для хана завершение первого похода 1571 года побудило бия направить на Русь уже свои собственные отряды»

Часть 14: «Вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев было регулярное поступление из Москвы «поминок» и «жалований»

Часть 15: «Крымский хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей»

Часть 16: «Богатырь Герай развернул свои отряды назад, находясь всего в четырёх верстах от ставки «Тушинского вора»

Часть 17: «В районе пересечения Калужской дороги татары атаковали двигавшееся на Москву войско Лжедмитрия II»

Часть 18: Крымское ханство: история взаимоотношений Польши и Литвы

Часть 19: «Для негативного образа татар использовалось слово «гиравец», чубатый. Чубатость тогда ассоциировалась с запорожцами»

Часть 20: «Дипломатические и торговые контакты между Крымским ханством и мамлюкским Египтом установились еще при Хаджи Герае»

Часть 21: «Из братьев крымского хана сначала в руки персов попал Адиль Гирай, занимающий пост калги, а затем его младший брат Гази Гирай»

Часть 22: «Мехмед Герай IV был смещен Османами за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Он стал суфием»

Часть 23: «В начале XVII в. крымская конная армия пользовалась хорошей славой»

Часть 24: «Обращение левобережного гетмана Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков»

Часть 25: «В 1681 г. ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно»

Часть 26: «Крымское ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении»

Часть 27: «Войска обоих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли войну в Валахию и Трансильванию»

Часть 28: «С середины XVII в. немалую роль в отношениях Крымского ханства и Речи Посполитой играл казацкий фактор»

Часть 29: «Казы Герай в новой грамоте отказался признать за Польшей доступ к Черному морю и требовал ликвидации днепровского казачества»

Часть 30: «Победа союзников под Веной придала новый импульс крымской дипломатии Собеского»

Часть 31: «Зимний набег 1699 г. стал последним крупным татарским нападением в истории Речи Посполитой»

Часть 32: «В начале 1656 г. калмыцкий отряд силой в 1, 5 тыс. воинов за Молочными Водами, на подступах к Крыму, захватил ногайский улус Армамет-мирзы»запорожцев на Крым

Часть 33: «Последней крупной военной акцией калмыков в XVII столетии было участие в Азовских походах»

Часть 34: «Крымских ханов с народами Кавказа связывали особые отношения: кабардинские князья издавна роднились с ними»

Часть 35: «Челеби многократно отмечает угрозу со стороны калмыков и подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов»

Часть 36: «Татары также воздерживаются ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ»

Часть 37: «В трудные для себя времена черкесы «целыми племенами» переселялись в Крым»

Часть 38: «В Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз»

Часть 39: «Воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов

Часть 40: «Русско-турецкий договор 1682 г. закреплял за османскими и крымскими властями право взимать пошлины с казаков»

Часть 41: «Опубликовано ранее неизвестное письмо крымского хана Адиль Герая атаману Степану Разину от 3 августа 1699 г»

Часть 42: «В 1637 гг. хан Инайет Герай добился участия запорожцев в походе против Буджакской Орды

Часть 43: «К реализации новых мер по нейтрализации крымцами казачьей угрозы в 1650-х-1660-х гг. активно присоединился Стамбул»

Часть 44: «Бахчисарай видел в переселявшихся в его пределы запорожских казаках лишь новых подданных»

Часть 45: «Москва рассматривала возможность в 1674-1676 гг. организовать крупный поход на Крым»

Часть 46: «Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины»

Часть 47: «России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи»

Часть 48: «В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III – одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией»

Миграция ногайцев

До начала ХVIII в. владения Крымского ханства охватывали большую часть Северного Причерноморья (Буджак и Очаковская степь), Северного Приазовья (Перекопская степь) и Северо-Западного Кавказа (правобережье р. Кубань). Основным населением этих обширных пространств были кочевники-ногайцы, мигрировавшие вследствие дробления и распада Ногайской Орды во второй половине ХVI – первой трети ХVII вв. Адыгские народы Северного и Северо-Западного Кавказа находились в разной степени зависимости от Бахчисарая и были тесно связаны с ногайцами, расположившимися преимущественно в низовьях и на правом берегу Кубани. Действие турецкой администрации в степных краях редко выходило за пределы крепостей Аккермен, Бендеры, Очаков, Джанкермен, Кизикермен, Перекоп, Азов, Темрюк, Тамань и других, менее крупных укреплений, имевших небольшую округу с оседлыми и полуоседлыми жителями. Османы считали управление причерноморскими кочевниками прерогативой Гераев, признаваемых за Чингизидов.

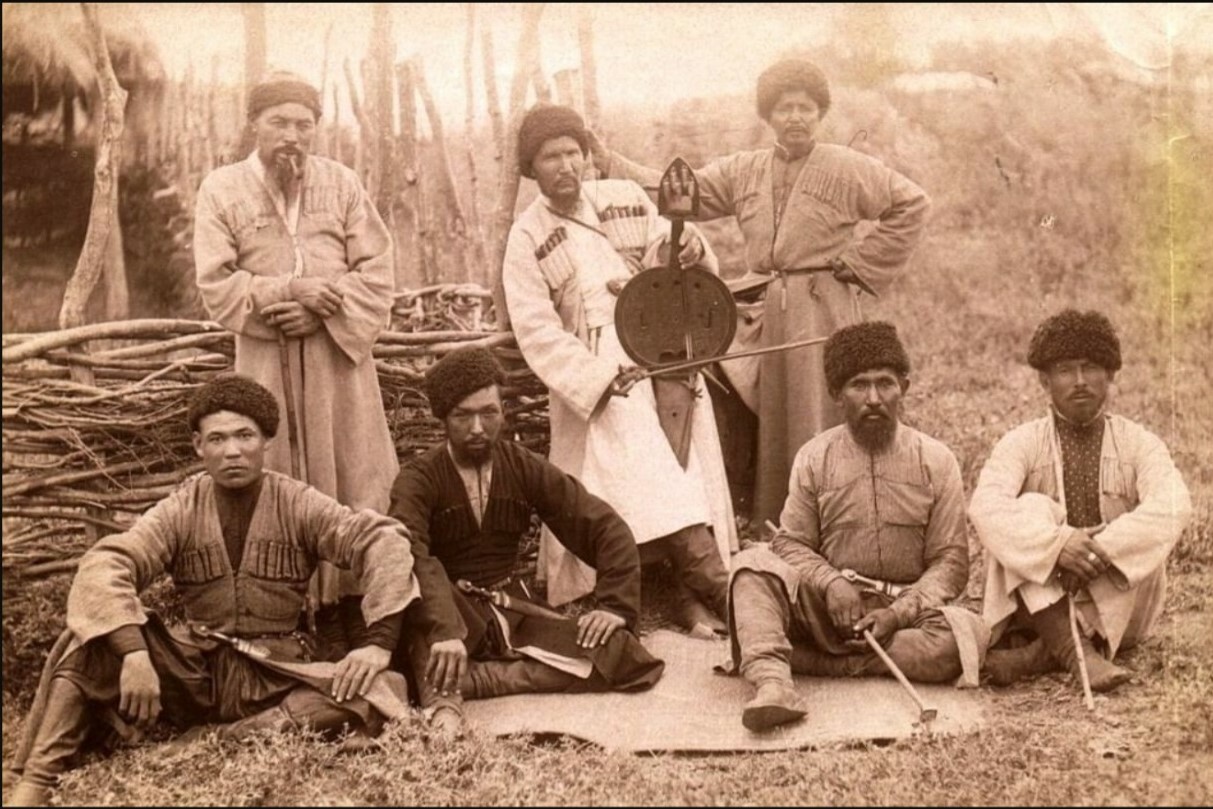

Крым в XVII веке. Источник: ru.wikipedia.org

Ногайцы, мигрировавшие в причерноморские степи, первоначально оказывались во власти крымской ветви рода Мангытов, сыгравшего главную роль в формировании Ногайской Орды. К середине ХVII в. крымские Мангыты утратили влияние на ногайцев, кочевавших за пределами Крымского полуострова, хотя сохранили высокое положение среди крымских карачи-беев, заняв вторую (после Ширинов) позицию. Управление «заперекопскими» ногайцами к 1634 г. закрепилось в руках ханского наместника Перекопа - ор-бея. Обладатели этого титула, как правило, принадлежали к роду Гераев (в отдельных случаях – Ширинов) и были третьими по значению в ханстве, после хана, калги и нурадина. В соответствии с традиционным для степных ханств делением на правое и левое крылья в государстве Гераев установился порядок передачи в управление северо-западных степей (Нижнее Поднепровье и далее на запад) калге (первому наследнику хана) и восточных владений (Кубани) нурадину (второму наследнику).

Межевание ногайцев и молдаван

Частые войны Османской империи в Центральной и Восточной Европе способствовали концентрации кочевого населения в Северо-Западном Причерноморье; ногайская конница составляла большую часть вооруженных сил Крымского ханства, участвовавших в османских кампаниях. В середине ХVII в. Буджак был перенаселен кочевниками, которые, занимая новые пастбища, теснили и разоряли молдаван. С целью регуляции землепользования и предотвращения конфликтов османские и крымские власти прибегли к насильственной седентаризации буджацких ногайцев. Для отделения Молдавского княжества от Буджацкой Орды в 1666 г. установили «межу Халил-паши», простиравшуюся от р. Прут по Верхнему Трояновому валу до устья р. Бык, впадающей в Днестр. В Буджаке возникло постоянное представительство ханской власти в лице чиновника ялы-ага («начальник побережья»), имевшего постоянную резиденцию в селении Ханкишла (современное с. Удобное, Одесская обл., Украина).

Управление подвластными Крыму кочевыми ногайцами ограничивалось делами, связанными с военной мобилизацией и внутренней безопасностью. Не было другого средства добиться лояльности кочевников, кроме как гарантировать получение ими богатой военной добычи на вражеской территории. В противном случае они бунтовали и опустошали подчиненные Османам территории, зачастую Валахию и Молдову. Общее руководство выступавшими в поход ногайцами осуществляли крымский хан или его «наследники»: калга, нурадин, ор-бей. Однако их власть была ограничена, поскольку ногайские отряды действовали под началом собственных мурз. И хотя знатность того или иного мурзы часто становилась предметом спора (статус зиждился на генеалогических представлениях о близости или отдаленности от «главной» линии, исходящей от Эдиге), его политический вес определялся числом подвластных ему людей и количеством скота в его собственности.

Источник: travelask.ru

Институт аталычества

Функцию связи правителей ханства с ногайскими и адыгскими элитами выполнял обычай аталычества. Юных Гераев отдавали на воспитание влиятельным ногайцам и адыгам. Воспитатели-аталыки приобщали ханских сыновей к военному делу и простому быту, вводили в круг своих семей, родственников, семейно-клановых и других содружеств. На Северном Кавказе воспитание у аталыка считалось завершенным, когда воспитанник возглавлял удачный набег или отличался участием в нем. Достигнув совершеннолетия, ханский наследник возвращался к родителям и в дальнейшем под-держивал теплые отношения с аталыком, становившимся как бы его близким родственником.

Благодаря аталычеству крымские правители обретали дружеские отношения с адыгами, зачастую бесленеевцами, жившими в низовьях Кубани, брали в жены девушек из их среды. Но это были, по существу, личные связи неравноправ¬ного характера. Политическое значение каждого крымского султана, его шансы на занятие трона зависели от величины влияния и разветвленности патрон-клиентской группировки, создаваемой им с юношеских лет. Аталык, его сыновья и друзья юности султана, участвовавшие вместе с ним в набегах и прочем «молодечестве», составляли ядро его «партии».

По свидетельству К.Ш. де Пейссоннеля, крымские султаны имели «многочисленную свиту мирз из главных родов, которые присоединяются к ним и разделяют их судьбу; эти мирзы одеваются и питаются за счет султанов, содержащих их настолько хорошо, насколько позволяют средства». Чтобы удержать клиентелу, патрону приходилось делать щедрые подарки, отдавать все, «вплоть до собственной одежды». Так как доход от «уделов и пенсий от Порты» не мог позволить султанам вести пре¬стижный образ жизни, их не оставляла мысль о набегах: «они повергают хана часто в большие затруднения, делая по собственному почину набеги на Россию или восставая против него и побуждая к восстанию черкесов». Даже когда ханы декларировали мирные отношения с сопредельными государствами и народами, они вольно или невольно до¬пускали нападения своих отпрысков на земли соседей и избегали ответственности за «озорство» этих царственных юношей.

Источник: culture.ru

Запрет на спиртное

Как полагал В. Д. Смирнов, «военные экскурсии сыновей [...] хана крымского служили боевою школою, в которой подготавливались преемники престарелых отцов своих во власти, главную опору которой должно было утвердить на проявлении личной военной доблести, обаятельно действующей на массу первобытных [...] народов». И все же нужно иметь в виду не только практическое значение этой «школы», но и связь аталычества с набеговыми практиками и механизмами формирования патрон-клиентских групп. Корни этого социального комплекса уходят в архаические мужские союзы, концептуализированные Генрихом Шурцом. Важной чертой любой патрон-клиентской группы был непосредственный, личный контакт неравных по статусу партнеров и их взаимные обязательства: клиента – верно служить, патрона – защищать и одаривать.

Патрон-клиентские группы в Крымском ханстве отличались от своих аналогов в Речи Посполитой и других государствах феодальной Европы меньшей формализацией иерархий и большей непосредственностью общения между представителями разных сословий. В Крыму считалось дурным тоном излишне демонстрировать статусные различия – как в манере разговора, так и одежде. Внешний вид удостоверял скорее возраст, нежели социальное неравенство; молодежи прощали отступления от этикета и пестроту одежды. У приазовских ногайцев даже в начале XIX в. мусульманское запрещение употреблять спиртные напитки не распространялось на юношей, распивавших хмельное в отдалении от своих аулов; ответственное отношение к религии у них возникало лишь к 40-50 годам. Алкоголь присутствовал во всех случаях, связанных с «обычаями Чин¬гисхана», свято почитаемых в Крыму. Хмельное застолье на пирах «хана и его батыров» составляло самый важный, организующий момент для подобных групп.

Из открытых источников: vk.com

Пища Чингисхана

Этим обычаям был привержен хан Мехмед Герай (1515-1523), обвиненный ширинским беем в недостойном поведении – нахождении «в компании персидских еретиков, их отношения переходят в разврат; они все время пьют; важные государственные дела заброшены [...], тирания и поборы угнетают страну». Конечно, Ширинов заботило не столько состояние нравственности этого успешного хана, сколько то, что он благодаря этим пирам укреплял свой авторитет, обретал и сплачивал сторонников. Присутствие «персидских еретиков» на пире указывало не только на дипломатические связи хана, сомнительные для мусульман-суннитов, но и фундаментальный принцип мужского союза: участие в нем чужаков. Хан Мурад Герай (1678-1683) также славился пирами, подчеркивал их связь с «чингизовскими обычаями», почему и был популярен в народе; в ярлыках, адресованных московскому царю Федору Алексеевичу, он неоднократно просил о присылке водки.

Исламская религиозность не мешала крымским татарам чтить языческих властителей степи, слушать эпические повествования о них и предаваться «играм, танцам и пьянству». Аналогичную связь хмельных пиров с образом Чингисхана отметил Г. Н. Потанин на Алтае в 1879 г.: «арихи-чин- гис-ханай идэ», т. е. водка – пища Чингисхана, будто бы им изобретенная. Алтайские предания также упоминали и о запрещении алкоголя Чингисханом. Согласно выводу Д. В. Цыбикдоржиева, Чингисхан достиг могущества благодаря сторонникам, сплоченным в собственном мужском союзе, но укрепил свою власть, запретив все прочие мужские союзы и их практики: облавные охоты, набеги, пиры, личные дружины и пр.

Воспитание детей

Когда представителю разветвленного рода Гераев удавалось обрести престол, его группировка становилась непосредственной опорой его власти. Друзья и сторонники хана занимали государственные должности или позиции неофициального влияния. Последние часто обретал аталык. Так, в 1653 г., во время общего с украинскими казаками похода против Речи Посполитой, хан Ислам Герай III отправил с важной миссией к гетману Богдану Хмельницкому своего аталыка Сефер-агу. Эвлия Челеби упоминал аталыков среди значительных персон, от участия которых зависел успех политических мероприятий.

В 1711 г. ханский аталык («салтан-пестун») возглавил поход на Северо-Западный Кавказ, имея под своим началом до 200 кубанских мурз, 40 тыс. кубанских ногайцев, больше 60 запорожцев и некоторое количество крымцев. Тех же обычаев придерживались крымские мурзы даже в начале ХГХ в. Они отдавали своих детей на воспитание «простым татарам» с хорошей репутацией. Аталык «не только [.] получает за свою услугу разные пособия, но еще, можно сказать, чрез нее выходит уже из числа простолюдинов. Он принимается в дом как ближайший родственник, имеет право заседать в кругу их общества [.]. Нижнее состояние заглушает в юном сердце тщеславие и изобилие, породою приуготованные».

Источник: travelask.ru

Ослабление власти на местах

Постоянное возгорание отдельных очагов власти в разных статусных и территориальных нишах Крымского ханства оставалось его характерной чертой до последних лет существования. Каждый правитель степных обществ неотвратимо сталкивался с проблемой политической фрагментации, которую невозможно было ре-шить средствами одних лишь степных обществ. Замыкание патрон-клиентских связей на личности хана составляло едва ли не основной способ привязки к Бахчисараю степной периферии.

Отдельные анклавы регионального представительства центральной власти, создаваемые крымскими ханами в Буджаке и на Кубани, не располагали ресурсами, достаточными для контроля более-менее значительной территории. Гарнизоны турецких крепостей, расположенных в стратегически важных районах, служили инструментом сдерживания или, наоборот, стимулирования центробежных сил в Крымском ханстве, в зависимости от конъюнктуры. Стамбул удерживал власть над Бахчисараем, ослабляя чрезмерно усилившихся и усиливая некстати ослабевших ханов. Перманентное состояние войны, управляемое и направляемое Османами военно-административными и религиозно-идеологическими средствами, поддерживало в ханстве чересполосицу изменчивых, постоянно возникающих и исчезающих патрон-клиентских групп на уровне целостной системы с некоторым подобием властной вертикали. Впрочем, патрон-клиентская сеть хана всегда была более длинной и разветвленной, чем у любого его конкурента.

В Стамбуле степные владения Крымского ханства традиционно воспринимали как Darulharb – «пространство войны», не имевшее устойчивых границ, в отличие от Darulislam – «пространства ислама», территории, где устоялось господство мусульманского права. Заключение мира с христианскими государствами и установление с ними неких границ официальная османская доктрина считала временной остановкой на пути продвижения ислама.

Продолжение следует

Авторы: В.В. Грибовский