Часть 1: «Эпоха великого переселения народов»: праистория через языки финно-угорских народов?

Часть 2: «Эпоха великого переселения народов»: лингвистическая археология, венгерские следы и прародина марийцев на Оке

Часть 3: «Эпоха великого переселения народов»: как финно-угорские языки повлияли на татарский?

Часть 4: «Бич Божий»: какими запомнили гуннов в Поволжье?

Часть 5: «Бич божий»: погребальный обряд гуннов и тайны уничтоженного города

Часть 6: Тюрки на просторах Украины: что оставили болгары в донецких степях?

Часть 7: «Первые мусульмане появились в донецких степях не ранее середины IX века»

Часть 8: «Памятники являются сезонными лагерями, связанными с занятием населения салтово-маяцкой культуры отгонным скотоводством»

Часть 9: Материалы на Золотаревском городище свидетельствуют о единой торгово-денежной системе, характерной для Волжской Болгарии

Часть 10: «Золотаревское городище было княжеским замком, а столица Буртасского княжества располагалась на Юловском городище»

Часть 11: «Город Ошель единственный раз упоминается в русских летописях под 1220 г. в связи с походом владимиро-суздальского князя Святослава»

Часть 12: «Первоначально строительство белокаменной части мечети в Биляре было отнесено к концу X веку»

Часть 13: «В Елабуге отразились традиции византийской строительной школы, проникшие в Болгарию через Хазарский каганат»

Часть 14: «Наземные жилища, близкие к билярским, известны также по раскопкам Хулаша и Муромского городка»

Часть 15: «В Биляре на глубине обнаружено скопление рыбьей чешуи, а рядом – большое скопление зерен малины»

Часть 16: «Представители высших слоев булгар жили в основном в больших деревянных домах наземного типа»

Часть 17: «В XI–XII вв. значительная часть булгарских селищ занимала края коренных речных террас»

Часть 18: «Булгарская макроагломерация состоит из двух городищ…»

Часть 19: «Есть сведения о мощенных деревом, камнем или кирпичным щебнем дорожках в центральной части Биляра»

Часть 20: «Булгарское Мурзихинское селище близ Камы специализировалось на обслуживании камской переправы, торговом транзите и рыболовстве»

Часть 21: «Болгарская сельская усадьба состояла из жилого дома с двором и надворных построек»

Часть 22: «Выделяются шесть категорий керамической болгарской посуды XI – начала XIII вв»

Часть 23: «На время правления Алмыша приходятся монеты, чеканенные с именем «амир ал-Барсал»»

Часть 24: «В Среднем Поволжье не было серебряных месторождений, основным сырьем были куфические монеты»

Часть 25: «Болгары и русы осуществляют торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок»

Часть 26: «В Волжской Болгарии в роли эквивалента денег, особенно в безмонетный период, выступали и раковины каури»

Часть 27: «Основное имущество у болгар – меха куницы; у болгар нет золотой или серебряной монеты, а расплачиваются они куньим мехом»

Соединение торговых и ремесленных функций

К концу VIII–IX вв. относится общее изменение ситуации в торговле Восточной Европы с Востоком. В это время усиливается торговая деятельность арабов. Русские купцы-дружинники становятся посредниками между Западом и Востоком. Быстрому развитию торговли Востока с Восточной Европой способствовало и то, что Арабский Халифат после прихода к власти Аббасидов несколько меняет свою внешнюю политику. Если до VIII в., во времена Омейядов, основное направление внешней политики носило захватнический характер, то во время правления Аббасидов широко начала развиваться мирная торговля, так как халифы Аббасидской династии хорошо понимали значение внешней торговли и одобряли деятельность купцов.

В 70–80-е годы VIII в., как считает В.Л. Янин, город Болгар известен тем, что он есть «главнейший торговый пункт государства волжских болгар». Ибн Хаукаль продолжает эту тему: «Болгар же есть небольшой город, не имеющий многих владений; известен же он потому, что был гаванью этих государств». Отсутствие источников не позволяет нам обрисовать облик городского рынка. Но по сообщению Ибн Фадлана видно, что в качестве торговых помещений служили деревянные дома, которые сооружались купцами и местными торговцами.

Рядом с рынком располагались и мастерские, ибо для рассматриваемого периода было характерно неполное отделение торговых функций от ремесленных, т. е. ремесленник и купец часто соединялись в одном лице. Так, в ходе раскопок жилищ-мастерских № 5 и 8 раскопа XXIII Билярского городища, наряду с ремесленными изделиями, были найдено пять гирек-разновесов, чашки от весов, что подтверждает мысль об использовании этой мастерской в качестве торговой лавки. Тенденция соединения торговых и ремесленных функций проявилась в форме организации внутренней торговли. Важной формой торговли в Волжской Болгарии с появлением денег как средства обращения стало и подписание договорных бумаг, которыми закрепляли куплю-продажу, о чем сообщается в поэме «Кысса-и Иусуф».

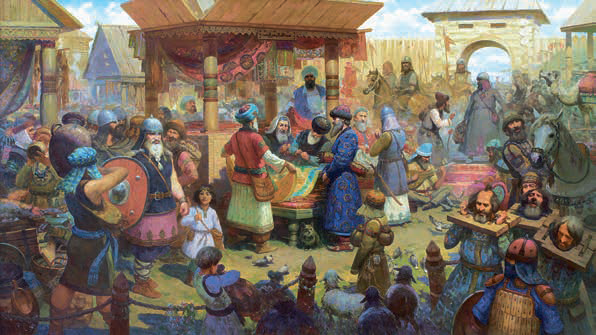

Ага-Базар X века. Худ. Р. Ф. Хузин. 2011 г.

Источник: 100tatarstan.100tatarstan.ru

Рост купечества, как класса

Развитие ремесленных производств и внешняя торговля способствовали росту купечества как особой социальной группы и расширению товарно-денежных отношений. На рынке происходило слияние ассортиментов внешней и внутренней торговли. Но каждый из них имел свою специфику. Так, во внутренней торговле разнообразнее были представлены предметы повседневного спроса: ремесленные изделия, продукты сельского хозяйства. Во внутренней торговле выделяются две формы, которые отличаются друг от друга ассортиментом продаваемых товаров и протяженностью дорог. Сложной для изучения областью экономических отношений Волжской Болгарии является внутренняя торговля, куда относится как торговля внутри города и деревни, так и обмен между ними, обмен между различными районами Болгарии, а также поиск рынков сбыта и торговля с соседними племенами.

Эта торговля происходила в болгарских городах – на их рынках и ярмарках. В этот период торговля ремесленными изделиями была сосредоточена и в самих мастерских. И они не всегда располагались только на рынке. Такие торговые точки в мастерских, видимо, были также и на улицах городов в зависимости от специализации. Так, в Биляре были районы металлургов, гончаров, ювелиров, и в них осуществлялись не только производство, но и продажа изготавливаемых изделий.

Даже в центре города были мастерские ремесленников. земледелия, скотоводства, ремесленных производств, т. е. в целом развитие экономики, явилось базой для ускоренного развития и внутренней торговли. Следовательно, внутренняя торговля отражала степень экономического развития страны. Нельзя преувеличивать роль внутренней торговли в условиях феодальных отношений и господства натурального хозяйства и думать, что вся жизнь болгарского общества подчинялась интересам торговли. Товарное производство и товарное обращение могли существовать, несмотря на то, что подавляющая масса продуктов, предназначенных непосредственно для собственного потребления, не превращалась в товары. В Болгарии внутренняя торговля получила развитие в городах, где продавались товары повседневного спроса, прежде всего изделия ремесленных производств, продукция сельского хозяйства.

Гончарные предметы в торговле

При исследовании наиболее массового материала болгарских городищ и селищ – керамики – довольно ясно видна тенденция к продаже гончарами своего товара. Т.А. Хлебникова показала любопытную картину соотношения лепной и гончарной посуды на небольших городищах и селищах, а также на остатках крупных городских центров. Так, для поселений, возникших в начале X в. и существовавших в первой половине домонгольского периода, свойственно большое количество лепной керамики, от 25–30 до 50%. В памятниках XII в. ее менее 10%. В конце домонгольского периода она почти целиком вытесняется гончарной посудой.

При этом крупным городским центрам свойственно меньшее количество лепной керамики и более быстрое вытеснение ее продукцией ремесленного производства. В Болгаре лепная керамика с 18–20% в X–XI вв. уменьшается в 3–5 раз во второй половине домонгольского периода. Сувар отличается гораздо меньшим количеством ее в течение всего домонольского периода, с 0,8% в X–XI вв. до 0,3–0,4% к XII – началу XIII вв.; в Биляре ее количество невелико и в культурном слое определяется от 0,2% до 4%. Эти цифры наглядно показывают, что в крупных городах осуществлялось массовое изготовление гончарной посуды, в т. ч. на продажу не только на внутреннем городском рынке, но и для торговли с Русью, а также соседями болгар.

Торговые отношения, на примере с организацией продажи гончарных изделий, проникали, как видно из вышесказанного, и в деревню. Так, в Малопальцинском селище X–XI вв. гончарная керамика составляет 43%, в Остолоповском селище того же времени достигает уже 81%, в Левашовском селище, в слое XII – начала XIII вв., – 95,8%, в Рождественском селище конца XII – начала XIII вв. – все 100%. При этом интересная деталь – близость поселений городского типа влияла на массовое изготовление гончарной посуды. Так, Остолоповское селище расположено недалеко от городища Джукетау, и мы видим, что количество найденной гончарной керамики здесь значительно больше, чем, скажем, на Малопальцинском селище.

Культурные взаимопроникновения в торговле

Зимний базар в Казани первой половины XV в. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2015 г.

Источник: 100tatarstan.ru

Если гончарное ремесло недалеко ушло от домашнего производства, то кузнечное ремесло, в силу его сложности, стало для ремесленников основным видом деятельности, от результатов которой они получали средства для жизни. Кузнецы-ремесленники жили и производили товары как в городах, так и в селах. Уровень развития городского кузнечного ремесла был намного выше и мог обеспечить население необходимыми орудиями земледелия, скотоводства, бортничества, охоты, вооружения. Материалы Билярского городища показывают широкое распространение здесь самых различных изделий кузнечного ремесла – наральники, сошники, лемеха, замки и ключи, другие предметы домашнего обихода.

Они являлись предметами торговли, от кузнецов эти изделия шли в село. Обмен этот происходил, вероятнее всего, в натуральной форме, т. е. за работу кузнецу давали продукты сельского хозяйства – зерно, мясо, а также рыбу и др. А.П. Смирновым было отмечено и наличие деревенских кузнецов, которые обслуживали потребности сельской округи в предметах первой необходимости. Как и в городе, кузнец работал, по всей видимости, на заказ и в кузнице же производился обмен. Особенно ярко работа на заказ, а впоследствии и на рынок, видна на примере продажи ювелирных изделий, изготавливаемых болгарскими ювелирами в городах. Они делали серебряные украшения, и купцы организовывали их широкую продажу. Предметом внутренней торговли в связи с развитием ремесла и отделения его от сельского хозяйства стали продукты земледелия и скотоводства. В городах возникает спрос на продукты питания, именно на городских рынках продается зерно, кони, овцы, крупный рогатый скот.

В известном сообщении Ибн Фадлана о поездке болгарских купцов на землю тюрок и привозе ими оттуда овец как раз подчеркивается мысль о том, что овцы там, видимо, покупались за одну цену, а в Болгарии продавались по другой цене. Развитие торговли внутри города, между городом и деревней, между различными районами страны вплотную подводит нас к торговле с соседями болгар. Весьма важным направлением развития внутренних экономических отношений Болгарии была локальная торговля с ближними и дальними соседями – финно-угорским миром, окружавшим ее. Не всегда эти отношения носили характер торговых связей.

Археологические материалы и письменные источники позволяют уверенно говорить об этнических взаимопроникновениях, военных набегах и походах, в которые были втянуты местные племена и болгары. Они находились на различных стадиях социальноэкономического и политического развития, а это сказывалось на их взаимосвязях, в том числе и торговых. Не следует забывать и об уровне развития самого Болгарского государства. Одно дело торговые связи на этапе становления болгарского общества, другое дело – уже на этапе сложившихся феодальных отношений и их дальнейшего укрепления. Учитывая вхождение некоторой части финно-угров в сферу политического влияния Волжской Болгарии и то, что сложившееся болгарское ремесло обеспечивало себе огромный рынок сбыта ремесленных изделий на этой территории, экономические связи с соседями относятся к категории развития торговли Болгарского государства. В целях усиления притягательности и удовлетворения потребительной стоимости болгарские ремесленники эти изделия изготавливали по образцам своих соседей, соответствующим уровню их развития и их культурно-эстетическим потребностям.

Продолжение следует

Автор: Валеев Р.М.,Мухаметшин Д.Г.

Источник: Археология Волго-Уралья. Том V. Средние века (VIII-начало XIII вв.)

Подготовил: Владислав Безменов